【西嶋研究室】 traverse 25 Project

弦の渦励振を利用した風速計の開発

修士課程 吉川峻平

はじめに

建築物の耐風設計や都市の風環境制御の観点から都市空間内の風況予測を行うことは重要である。風況予測には、現在、風洞実験や数値流体解析といった手法が活用されているが、これらの結果の妥当性を検証するにあたって都市空間スケールで観測された風速場のデータが必要である。しかしながら既存の風速計は高価であり設置にも労力を要することから、このような都市空間内の稠密な風速場計測には適さない。そこで本研究では、弦の渦励振による振動音を利用した風速計を開発することで、都市空間内における風速の多点計測に貢献することを目的としている。この風速計は弦・弦を固定するフレーム・マイクロフォンのみで構成されるため、廉価で製作することができ、設置も容易になることが期待される。また計測原理が単純であり簡単に製作できるため、弦とスマートフォン(マイクロフォン)を用意すれば*1、精度こそ高くないものの、誰でも街中で風速を測ることが可能である。

*1 スマートフォン向けの音響解析用アプリとして、たとえば「オーディオ/スペクトルアナライザ」[1]を利用すれば、皆さんも風速を計測することができます。

風速計の計測原理

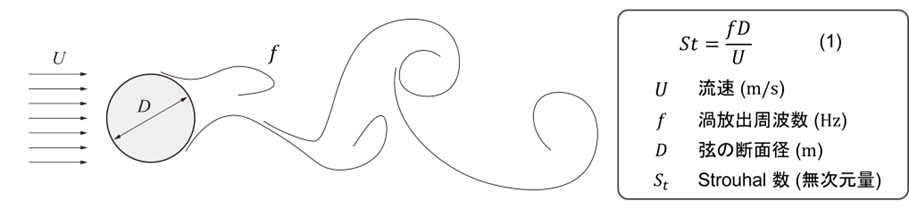

本手法ではフレームに張られた弦を屋外に設置し、風が吹いたときに発生する弦の振動音をマイクロフォンで録音することで、振動音の周波数から風速を推定する。この弦の振動はいわゆる渦励振と呼ばれるもので、流れの中に置かれた弦などの柱状物体が、図1に示すような渦(カルマン(Kármán)渦列という)の放出によって加振され、主流と直交する方向に振動する現象のことを指す。実際に一様な流れの中に弦を固定すると、この渦励振による弦の振動音がかなりはっきりと聞こえる。

ところで、この渦励振の原因となるカルマン渦列の放出周波数には式(1)に示す関係式が成り立つ(図1)。左辺のはストローハル(Strouhal)数と呼ばれる無次元量であり、渦放出周波数、物体直交方向の風速、物体の断面径という三変数から構成される。物体の断面形状が円形かつ、レイノルズ(Reynolds)数*2が特定の範囲()にあるときにはストローハル数が約になることが知られているため[2]、周波数と直径が分かれば風速を推定することができる(*3)。実際の計測では、直径はあらかじめ分かっており、周波数は振動音のピーク周波数から得られるので、風速を推定することができる。

図1. カルマン渦列が放出されるイメージ

*2 流体の粘性力と慣性力の比を表す無次元量

*3 ストローハル数は厳密にはレイノルズ数に応じて変化するため計測時の気温や圧力の影響を考慮する必要がある。後に示す結果もこのようなレイノルズ数依存性を反映したものとなっている。

検証実験

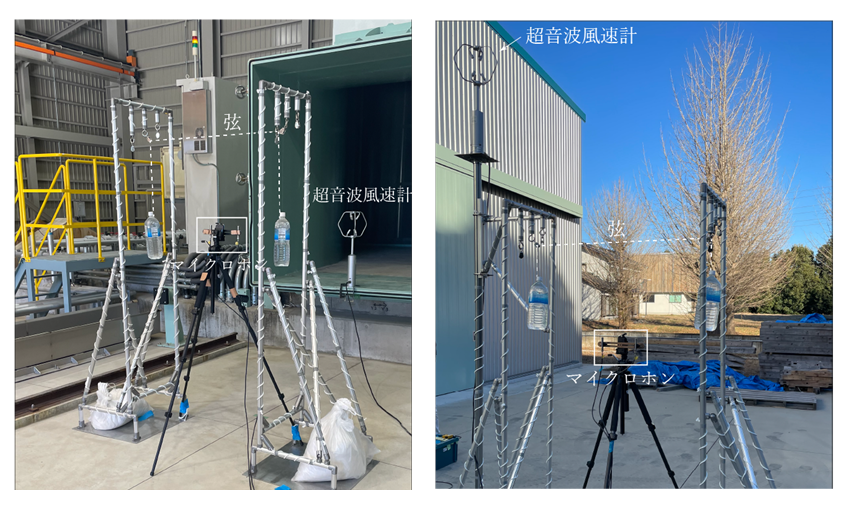

先述の説明した計測原理で風速を測ることができるかどうか確かめた実験を紹介する[3]。この実験には写真1に示す直径0.37mmの円形断面を持つ弦を張った架台を使用した。この架台を風洞装置吹出口に設置し、弦に直交する一様な流れを当てた場合(風洞実験)、架台を屋外に設置し自然風をあてた場合(屋外実験)の計2パターンについて、弦の振動音を録音する実験を実施した(写真1)。

写真1. 風洞実験(左)と屋外実験(右)の様子[3]に加筆 超音波風速計によって弦に直交する風速成分を計測

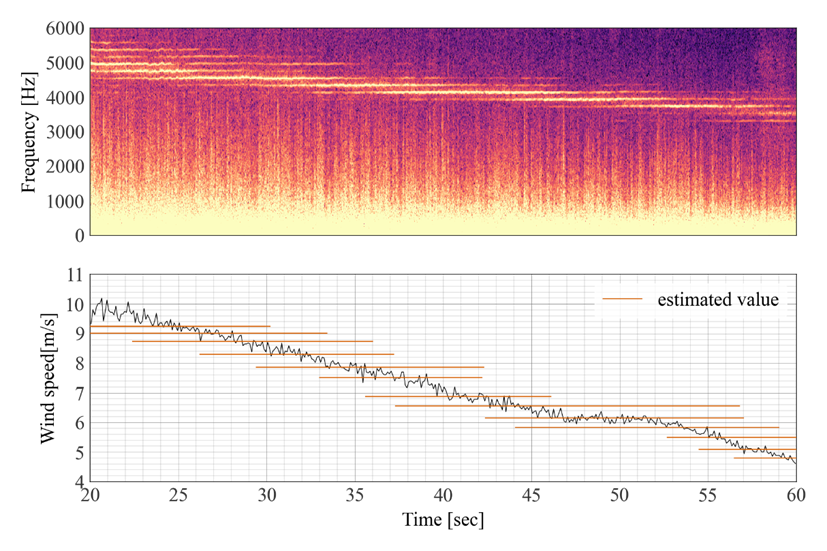

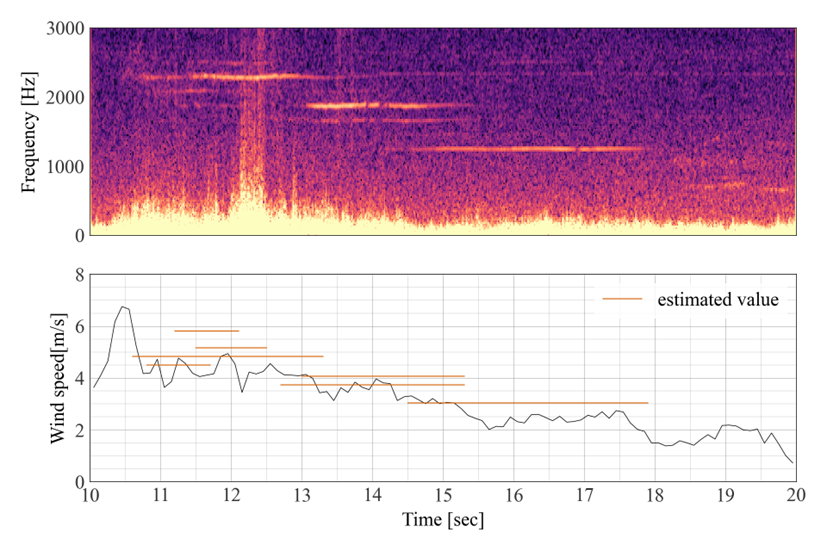

各パターンにおけるスペクトログラム(時間・周波数領域の音を可視化したもの)と風速値の時刻歴波形をそれぞれ図2-1、図2-2に示す。スペクトログラムを読むと、縞模様のように周波数のピークが離散的かつ等間隔で現れているが、これは弦の固有振動数に対応する音であると考えられる。また、風速の時刻歴波形に加筆されている赤色の直線は、それぞれの時間帯のピーク周波数から推定される風速値を表しており、風洞実験(図2-1)では風速の変化を捕捉できていることが分かる。また、屋外実験(図2-2)では風洞実験に比べ精度は劣るものの、平均的な風速を推定できている。本実験の結果より振動音の周波数から風速を推定する手法の実現可能性が示された。

図2-1. スペクトログラム(上)と風速の時刻歴波形(下): 風洞実験[3]を編集

図2-2. スペクトログラム(上)と風速の時刻歴波形(下): 屋外実験[3]を編集

提案する風速計の実用化に向けて

本記事では弦と風向が直交する場合の風速推定の可能性を検証した実験を紹介した。本研究ではさらに、弦に対して斜めに風が吹く場合であっても、風速の弦直交成分に対応したピーク周波数が現れることを実験で確認している[4]。そのため複数の弦を使用すれば、各方向の風速成分が分かるので風向角の特定も可能であると考えている。今後は風速三成分を測ることができる風速計の構造を考えることが課題となる。

参考文献

[1] Loop-Sessions.LLC. “Works – Loop-Sessions オーディオ/スペクトル アナライザ”.https://www.loopsessions.co.jp/jp/work/, (参照 2024-07-31).

[2] 鈴木康方, 関谷直樹, 彭國義, 松島均, 沖田浩平. 流体力学. コロナ社, 2018, 147p., (機械系コアテキストシリーズ, C-2), ISBN978-4-339-04535-2.

[3] 吉川峻平, 高野靖, 大風翼, 西嶋一欽. 空力音の音源同定と周波数特性に基づく街中の風速推定. 日本建築学会学術講演梗概集. 2024.

[4] 吉川峻平, 大風翼, 高野靖, 西嶋一欽. カルマン渦列による弦の振動に伴う発生音を利用した風速計の開発―風向と推定風速の関係に関する検討―. 風工学研究論文集. 2024, No.28.