「無何有」をめぐる建築論的考察|竹山聖

建築と言語、それは人間がこの世界に持ち込んだ数々の虚構のうちでも、もっとも始原に近い虚構と言えるだろう。虚構であるからこそ、人間はそれを壮麗に飾ろうとする。

木村 敏( 註1)

1)1木村 敏「居場所について」,

『Anywhere』, NTT出版,1994, p.45.

― 自由の境地

荘子に「無何有の郷」について語った一節がある (註2)。「無何有」とは、何有―何か有る―に無がのっかる。したがって、「何か有る、ということがない」。言い換えるなら、「何ものも有ること無し」。つまりあっけらかん、すかっとして空っぽ、何もない。英語で言うならdeserted―たとえば、deserted street(人影もない街路)、という風に使うときのdeserted―とでも言えるだろうか。

「有」は漢字の成り立ちから言えば「手に肉をもってすすめるさまを表わす」(註3 )

とのことであって、「持つ」という意味がある。すなわち、「何か持つ、ということがない」ということでもある。何も持たない、やはり素であり裸であり空である。

「無何有の郷」とは、そうした場所のことだ。さながら「見渡せば花も紅葉もなかりけり 」(註4)である。日本の叙情ではこれを「あはれ」と見るが、荘子は何ものにもとらわれぬ自在の境地と見る。何もないからこそ何もかもが自由だ。

「何もないこと」あるいは「何も持たないこと」という「無何有」に、荘子は「自然のままで、なんの作為もないこと」という意味を読み込んだ。「無何有の郷」は、したがって、「煩わしいことの何もない所」であり「無為の仙境」である(註5) 。所有という世俗の煩わしさや欲の根源ともなる発想に縁を切る、という思いもあったはずだ。

そこでは、当為、何事かなすべき、などという発想がない。目的だとか義理だとかにとらわれない。何かの役に立たなければ、社会に貢献しなければ、ひとさまのお役に立たなければ、などという強迫観念とも無縁。何かでいつもつながっていなければ、とも思う必要はないし、絆(きづな)で杭に結びつけられる家畜にもなりはしない。所有することもされることもない。天然であり、ありのままであって、自由なのである。

そういえばジョルジュ・ムスタキのこんな歌を思い出す。

Nous prendrons le temps de vivre

D’être libres, mon amour

愛する人よ僕らは自由な時代に生きている

Sans projets et sans habitudes

Nous pourrons rêver notre vie

思惑にも慣習にもとらわれず人生を夢見ることができる

Viens, je suis là, je n’attends que toi

おいで、僕はここにいて君だけを待っているよ

Tout est possible, tout est permis

なんだって可能だし、なんだって許されてる

(Georges Moustaki 『Le temp de vivre』より)

愛する人に呼びかけるかどうかは別にして、荘子が到達したのはきっとそんな境地に違いない。なんだって可能だし、なんだって許される。「無何有」は荘子にとっての、一種の理想郷なのである。

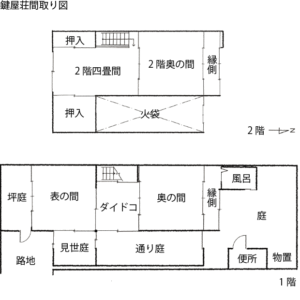

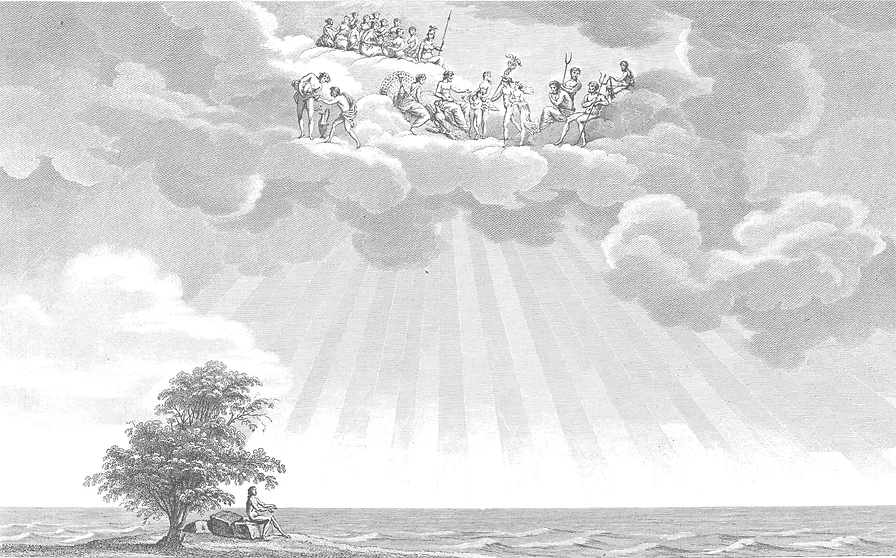

物語はこうだ。一本の樹木がある。曲がりくねった一本の巨大な樹木。論理的思索をもって常に荘子につっかかってくる恵子はこれを役に立たぬと一笑する。しかし荘子はこう言うのである。そんな大樹があるなら役立たずなどと嘆くことはない、何もない空っぽの、広々とした野に植えて、悠々とその傍らを彷徨い、逍遙し、その下で寝転がればいいではないか、と。大樹は世間のしがらみから解き放たれて、のびのびと自由の境地に遊ぶ。それこそが樹木が樹木であるところの自然な姿なのだ、と。そこでは人も物もあるがままで祝福される。

「無何有の郷」とはしたがって、世間のしがらみから解き放たれて自由の境地に遊ぶ、そのようなさまを描写する言葉なのである。何もない、だからこその自由。

そもそもこの話が収められた逍遙遊という篇の、その「逍遙遊」という言葉自体が、「とらわれのない自由なのびのびとした境地に心を遊ばせること」を指しているのであり(註6) 、このことこそが荘子の思想の真骨頂なのである。

2)荘子「逍遙遊」,

『荘子:第一冊』,金谷治訳注,岩波文庫,1971, pp.37-39.

『荘子:中国の思想 第12巻』,岸陽子訳,徳間書店,1973, pp.47-48.

3) 貝塚茂樹・藤野岩友・小野忍編,『角川漢和中辞典』,角川書店, p.504.

4) 藤原定家「見渡せば花も紅葉もなかりけり浦の苫屋の秋の夕暮」,『新古今和歌集』.

5)貝塚茂樹・藤野岩友・小野忍編『角川漢和中辞典』,角川書店, p.669.

6) 荘子「逍遙遊」,『荘子:第一冊』,金谷治訳注, 岩波文庫,1971, p.17.

― 無・何・有

無・何・有、はまた、人間の思考作用の3つの位相、不在・虚構・存在、とも照応している。人間は言葉をもつことによって、世界を3つの位相に切り分けて思考することになった。まずそこにあるありのままの物や現象。そしてそれがなくなったりいなくなったりした状態。そしてその物や現象が、そこにそうしてあるがままの物ではなくて、かりそめの状態である可能性、つまり嘘であったり、別の物であるかもしれない、そんな可能性。こうした諸相を想像することができるようになった。

言葉があるからこそ、「そんなものはないのではないか」「それがなかったらどうする」―不在の想像力―などという議論もでき、「それは嘘だ」―虚構の想像力―という議論もできるようになった。我が家の猫はNHKの『ダーウィンが来た! 〜生きもの新伝説〜』(世界の様々な動物たちの生態を見事な映像で紹介する番組である)が始まると画面にかじりつくように観ているのであるが、果たしてそれは映像に何を感知しているのであろうか。虚構の想像力はその頭脳の中で発揮されているのだろうか。滑らかでしなやかな動きに「生きもの」を感じ取っているとは確かに思えるのだが。ともあれ、一般的に言って、動物には不在や虚構を意図して思考することが、おそらくはできない(註7) 。少なくとも著しく困難であるはずだ。人間は言葉をもつことによって、世界に「有」ばかりでなく「無」や「何」を想像することが可能となったのである。

先回りして少し予告しておくなら、建築という行為は、この「存在」と「不在」と「虚構」を紡ぎ出し、織り上げる作業でもある。物によって、物を通して、そこに関係を、空間を、物語を紡ぎ出し織り上げてゆく。音によってこれを行うのが音楽であり、映像によるのが映画であり、身体によるのがダンスであり、色面や線によるのが絵画である。人間はこれらを通して世界の可能性を押し広げ、豊かにし、喜びを見出してきた。時にその虚構に涙しながら、精神世界を掘り、築き、耕してきたのである。

7)ジャック・デリダはAnywhere会議のDiscussion1における木村敏への質問で、木村が、動物も人間もともに「イル」という居住のあり方をとると語るにもかかわらず、人間だけが実存し居住するというハイデガー的仮定―居住し建築し思考し語ることができるのは人間だけであり、動物は生命を失うことがあっても死ぬことはない―にも依拠しており、そうした相争う論理をとることの是非を問うた。木村はこれに対して、言語があるからこそそうした対立があるのであり、それは人間が作り出したものであって、これもまた別の形のフィクションである、ノーマルな人間はフィクションを扱うのに長けているのだ、と回答している。ここでの議論に即して説明を加えるなら、人間は「イル」(必然性)と「アル」(偶然性)の区別を「虚構」によって架橋しつつ現実を生きる存在だ、ということになる。つまり動物は「虚構」に欠けている。