STUDIO2025

大﨑・張スタジオ「コンピュテーションが形作る建築空間」

近年の施工技術・コンピュータ技術の急速な発展にともない,複雑な形態の建築が数多く現れるようになってきている。意匠のみならず,構造・環境・施工などの種々の設計条件を満足し,高度に調和させるためにコンピュテーショナルデザインやアルゴリズミックデザイン,ジェネラティブデザインと呼ばれる設計手法に注目が集まっている。

本スタジオでは,コンピュータによる解析技術を用いた建築形態創生の可能性を探求する。プログラム・敷地等に制限は設けないが,コンピュータやデジタルファブリケーションなどの技術を積極的に用いることとする。また,構造力学やプログラミングの知識を必ずしも前提とはしないが,適宜学習しながら課題に取り組むものとする。

「Wave」吉野平馬|大﨑・張研究室

ミウラ折り球面シザース機構を応用した可変屋根を有する図書館を設計した。

Grasshopperを用いて屋根の変形軌跡を解析し、Karambaによる構造解析を行なった。

本図書館は、太陽の位置に応じて屋根形状を変化させ、来館者にとって快適な空間を創出するとともに、屋根の開口部から差し込む光が、神秘的で印象的な空間を形成するよう設計した。

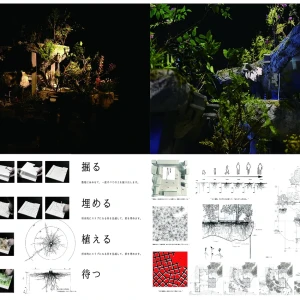

神吉スタジオ 「場所の力」

これまでにない変化を見せる現代の都市・地域で、どのようなランドスケープが受け継がれ創造され得るだろうか。新しいランドスケープにむかうために、場所に潜む力を読み、その力を顕在化させる建築と都市・地域空間の提案をめざす。各人が選ぶ敷地およびその位置する都市・地域の「場所の力」の読解作業を重視しつつ進める。

敷地は、全員参加でそれぞれの現地調査に赴くため、京都から日帰り可能圏内とし、自由に選ぶ。

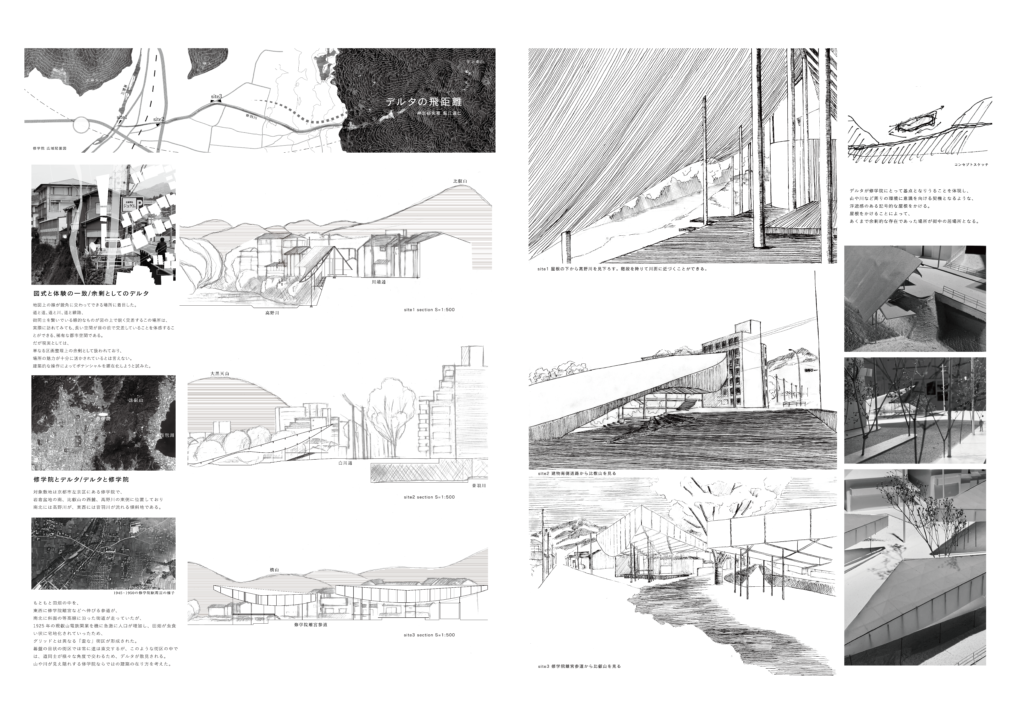

「デルタの飛距離」堀江達仁|神吉研究室

地図上の線が鋭角に交わる場所に着目した。道と道、道と川、道と線路、線状の空間が図の上で鋭く交差するこの場所は実際に訪れてみても、細長い空間が交差する様子を体感できる、稀有な都市空間である。三角敷地(=デルタ)を単なる区画整理上の余剰ではなく、日常を振り返る契機と捉えなおすための設計である。

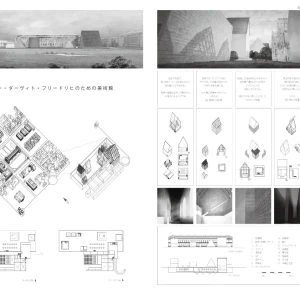

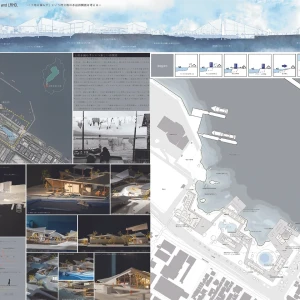

平田スタジオ「遠くを引き寄せる小さな建築」

建築というものがもつ「遠くを引き寄せる」可能性について考えてほしい。建築は本来、いまここにいるわたしたちだけのために建てられるのではない。むしろ今ではないいつか、ここではないどこか、わたしたちではない誰かを幾重にも引き寄せるべきものなのではないだろうか。建築の立地、想定されている使い手、といった建築が向き合う現在性、現実性に重ねるようにして、どこか遠くの場所や風景、現在の使い手ではない人々、過去や未来の時間を引き寄せることは可能だろうか。そんな建築は、現実のサイズを超えて、大きなひろがりを内包することになるだろう。人々の潜在的な想像力を搔き立てる、遠くを引き寄せる小さな建築を構想してほしい。

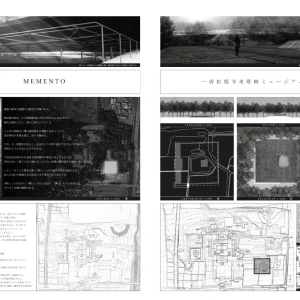

「わたしの家に世界を投影する / Architecton Mnemosyne Atlas」南沢想|平田研究室

自分の家を5日間かけて撮影・観察し、異なる時間や空間と共通するかたちを抽出する。そのかたちに含まれる様式や物語、記憶の分析をもとに制作したオブジェを家に取りつけ、再度撮影を行う。「いまではないいつか、ここではないどこか、わたしではないだれか」を映すかたちが、いま・ここ・わたしの生活と重なり合っていく。

*本プロジェクトでは京都大学大学院人間環境学研究科・田口かおり先生へのインタビューを行い、アビ・ヴァールブルク『ムネモシュネ・アトラス』ほか断片の集積によって過去を映し出す試みを参照している。

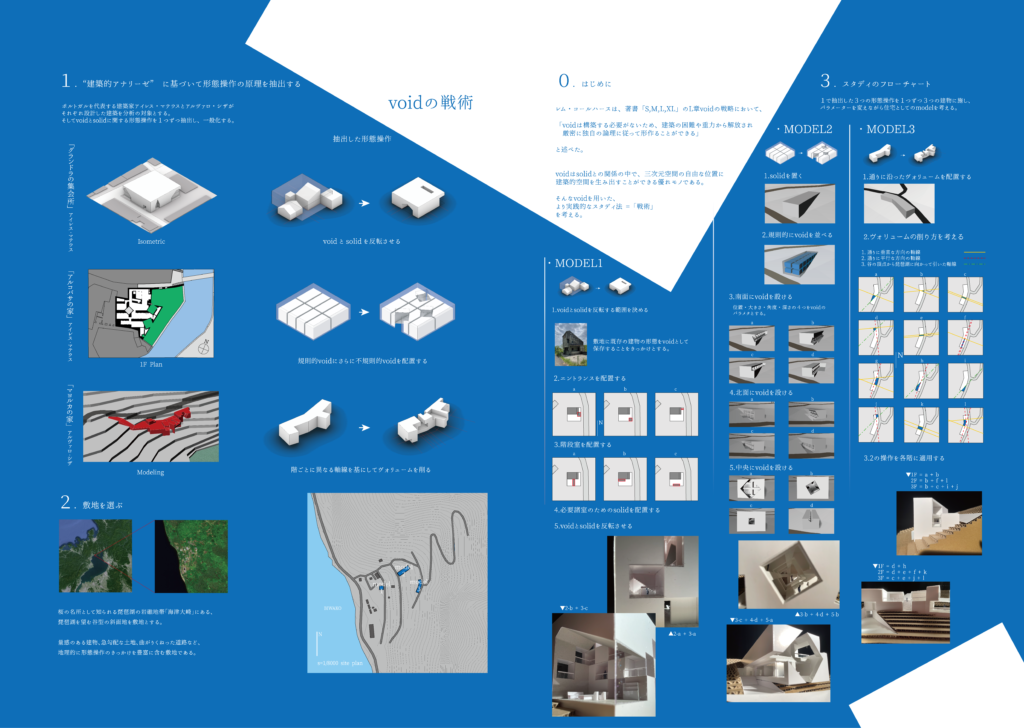

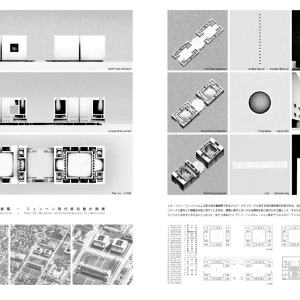

田路スタジオ「建築アナリーゼにもとづく設計の試み」

音楽の作曲家や演奏家は、作曲や演奏のために音楽作品のアナリーゼ(楽曲分析)を行う。旋律、和声、リズムなど、様々な角度から楽曲を分析し、その構造を把握したうえで、それらを活用し発展させて独自の作曲、演奏を行う。建築も同じように、構造、構法、空間、材料、機能など様々な側面から分析することができる。優れた作品のアナリーゼによって得られた原理は、自分自身の設計手法をさらに拡張することになるだろう。本スタジオでは各自3つの建築作品を選び、図面のトレースやモデリングをとおして、アナリーゼを行い、抽出した原理を展開し、自分自身の作品を制作する。

「ヴォイドの戦術」澤村俊樹|田路研究室

レム・コールハースは、著書「S,M,L,XL」のL章voidの戦略において、

「voidは構築する必要がないため、建築の困難や重力から解放され厳密に独自の論理に従って形作ることができる」

と述べた。

量塊からくり抜いた空間をvoidと概念化し、壁やスラブを配置するのと同じように、voidを配置するという操作によって建築を形作る。そんな形態操作のスタディ手法を考えた。