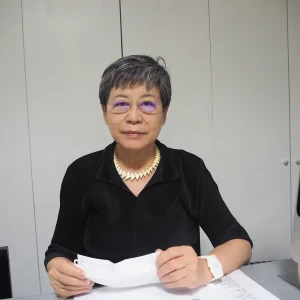

鳴川 肇|手が届く幾何学 -構造からプロダクトデザインへ-

後半は場所を移し、鳴川氏にインタビューをお受けいただいた。

――はじめに、野老さんとの関係についてお伺いします。

野老さんとは2009年に出会いました。建築学会の建築雑誌でコーナーを持たれており、最近は株式会社グランドレベルでご活躍されている田中元子さんが野老さんと引き合わせてくれたんです。そのコーナーが建築アウトサイダーというもので、建築学科を出た後に脇道を逸れている人たちを特集したものです。そこで野老さんと引き合わせてもらって、お互い幾何学をベースにやっているので仲良くなったんです。当時、野老さんも私も貧乏だったんですよ。2人とも飲むのが好きなのですが、居酒屋だと高いので、コンビニ飲みというものをやっていました。コンビニで缶ビールか鬼ころしを飲んで、歩く道すがら建っている建物を勝手に講評したりして、次のコンビニに行ったらトイレに行って、また建築批評してという感じです(笑)。お互いの嫁は甲斐なしの夫を持つ妻同士でとても仲良くなり,その後,お互いに子供が1人ずつ同じ年に生まれたこともあって、家族旅行をしたりもします。やりたいことを愚直にやっていても、なかなか食べてはいけないんですよね。

そんな下積み時代を経てタイミングよく2016年に野老さんは東京オリンピックエンブレムのコンペに勝ち、自分もグッドデザイン大賞を受賞することになりました。それで二人ともやっと生活が安定したという感じなんです。 自分と野老さんで共同のプロジェクトをやったことはまだありませんが,自分と野老さんと、添景シリーズで有名な寺田尚樹さん、現在は東京造形大学の准教授もされている長岡勉さんの4人で新宿のNTTインターコミュニケーション・センター(ICC)という美術館で展覧会をやったことがあります。平行カメラはその時に新作として発表したものです。

――建築に興味を持たれたのはいつ頃でしたか?

高校3年生の学園祭で、演劇やって舞台製作にはまったのがきっかけです。学園祭が活発な都立高校に通っていたのですが、学園祭って6月から準備始めて9月末に終わってしまう。1年中こういうことができるのってどこだろうって考えて、それなら建築学科かなと思って進路を決めました。

――今のお仕事をされるまでの流れについて教えてください。

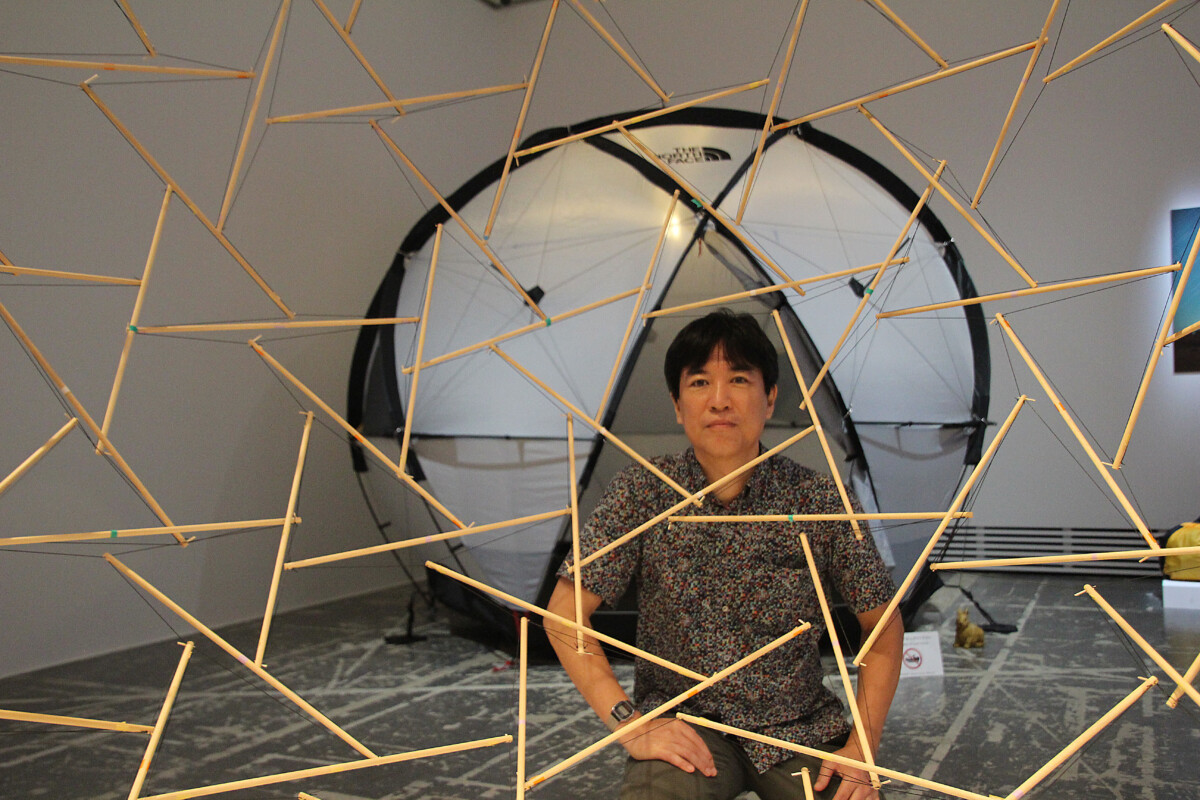

大学時代は三宅理一さんの建築史の研究室に所属していたんです。コプト教というアフリカのキリスト教があるんですが,その修道院の実測,図起こしを手伝いながら卒業設計をやっていました。その頃は、歌舞伎町の風俗ビルの屋上にアングラ劇場を設計するという、今とは全然違うことをやっていました。その際、アングラ劇場によって屋上に巣食われた既存のビルが構造的に持つか持たないかは気にしなくていいとは言われたんですが、その頃から構造的なことが気になり始めたんです。構造計画について理解がなければよい建築提案はできない。そう考えて、東京藝術大学の坪井善昭先生の研究室に構造を勉強しに行くことにしました。研究室に入ってみると、構造計画を満遍なく学ぶというよりはテンセグリティの美しさに魅了されて、その独特な幾何学やその模型の作り方をいかに簡単にできるかに夢中になりました。今日展示していたテンセグリティの作品のルーツはここにあります。

そのあと,さらにアムステルダムのベルラーへ・インスティテュートに留学しました。テンセグリティをきっかけに幾何学そのものに熱中し、投影幾何学である透視図法の改良に取り組みたい!と思いました。ですので入学前には具体的に研究計画を作っていました。それはバックミンスター・フラーのダイマクションマップの投影法の光軸を内外反転させれば全方位を投影できる。その考え方で全方位の写真を撮ることができるピンホールカメラを考案する。そうすれば真上がうまく撮れないパノラマ写真が得られる,というものでした。それらを納得ゆくかたちで修士制作4にまとめ上げることができました。

大学院も無事卒業して、オランダで就職活動し始めたころこれまでの研究生活の惰性で、ダイマクションマップのギザギザをなくせないかなと思って、なんとなく研究みたいなことを続けていたんです。そんな時に、飴を食べようとして包装してるビニールのテトラパックをやぶって開いたら、長方形になることに気付きました。この切りひらきかたで地球を切り開けば四角い地図が作れる、という発想が生まれました。

でも、それでは食べていけないので、一度食べてゆく術を身につけるべくオランダで設計事務所に勤めることにしました。設計事務所での仕事はそれはそれでとても楽しかったですが。一方で構造家との打ち合わせで大きな設計変更を強いられたことがありいい経験になりました。 構造を自分で分かっていればこんな出戻りせずに済むのにと強く思いました。日本に帰国後、佐々木睦郎構造計画研究所に勤め、構造について学びました。そこで、面倒見の良い先輩方に手取り足取り構造設計の実務を教えてもらって、構造設計のいろははできるようになりました。2年半勤め独立するに至りました。

その後は、フリーランスのデザイナとして建築設計,構造設計,プロダクトデザインなどの仕事をやりながら、夜中とか土日に,先ほど申し上げた包装紙が長方形になるっていう発見をもとに研究開発を再開しました。その研究開発が2009年にまず世界地図としてまとまりまして、NTTインターコミュニケーション・センター(ICC)で展示する機会をいただきました。その頃にはもう建築の分野と関係のない世界に身を委ねてましたね。そして、今回このリレー掲載で紹介いただいた野老さんに出会いました(笑)。野老さんも建築から道を外れてオリジナルの立ち位置を獲得した人です。ただ、自分の場合は薄々計画的に道を外れたような気がします。佐々木構造計画で感じたことをお話しします。自分は美術分野の学生でした。ですので大規模もしくは実験的な構造の設計は担当できませんでした。それでも主担当の先輩の下について、大規模な案件も担当しました。ただ、1万平米規模になると人間は米粒のように見えて、気が遠くなりました。しかも海外の案件だと、あまり現場にも行けなくて、たまに訪れた時には建っている。自分が図面で描いた建物の印象と目の前にそびえる実際の建物のありさまが合致しないときがありました。自分で直接製作に関わっていないことに原因がありました。原寸大を作って検証でき最後までものづくりに関与できる設計の仕方に憧れました。こうして建築家の道から外れてゆきました。

それに加えて、事務所を運営する、クライアントと交渉して見積る,などが下手でした。そして建築,プロダクト,グラフィック,ファインアートを幾何学で横刺しする中で、 自分の肩書きについて考えた時に、「慶応大学SFCでなんか作ってますっていうのが鳴川さんにぴったり」とおっしゃってくださった方がいました。それでだめもとで公募に応募し,今に至ります。今は研究室の学生と1分の1を作って設計を進める研究開発がほとんどです。それは高校時代の学園祭での創作活動により近く満足してます。

――鳴川さんが所属する政策・メディア研究科について教えてください。

政策・メディア研究科はSFCの大学院です。理系分野と文系分野が統合されているんです。SFCの学部の位置付けも連動しているのでお話しします。SFCは今から30年前設立されました。そのときから環境情報学部と総合政策学部っていう2つの学部がありましたが,極端な言い方をすると入試という入口を2つ設けるため。理系科目で環境情報学部を受験するか文系の科目で総合政策学部を受験するかを選ぶことができる。でもいちど入学したら理系/文系の垣根は、ありません。環境情報学部の先生の研究室に総合政策学部の子が入って、卒業プロジェクトをやっても良いし、どちらの学部の授業をとっても大丈夫なんですよ。なので、その2学部から上がってきた大学院生に対して、この名前の研究科が出来上がりました。

キャンパスは郊外にあるのでとてもひろびろしています。槇文彦さんが設計したキャンパスです。その一角に森があるのですがその中に5つ木造のコテージが立っています。そこに鳴川研は入居しています。松川昌平さんと中川エリカさんの研究室とで300平米を共有しています。シャワーとキッチンがあって、汚し勝手がいい。そのようなところで研究をしています。

――アイデアはどのようにして生まれるのか教えて下さい。

自分の場合は、ぼーっとしてる時や、お風呂入ってる時、トイレをしている時によく閃きます。パソコンと向かい合っている時(ググってるとき)はあまり思いつかないです。

学生のころ情報カードというものを作っていて、思いついたことはそれに描き留めるようにしていました。かれこれ30年ほどストックしており、引出しを2つ分ほどあります。なにか思いついて描く、描き始めると、追加でアイデアやバリエーションも思いつくので描き足りなくなります。もうちょっとくわしく描きたいな、この土台はどうなっているのだろうか,などの追加のアイデアも描くんです。それを日付と場所も併せて記す。

駆け出しの2010年前後に丹青社や未来館からいただいたプロジェクトをがんばりました。そのおかげで、風変わりな仕事は鳴川くんにという感じで、キテレツな仕事ばかり来るようになりました。いまでも感謝しています。依頼がきたら、来た来たといった感じで、描き留めておいた情報カードを開きます。すると応用可能なアイデアが見つかりますのでそれをデザイン提案として発展させています。そのような描き留めておいたアイデアの種みたいなものが、普段の日常の生活の中でぽっと結びつくことが結構あったりするんですよね。あの頃はギザギザな立体を何かに投影して、切り開いた時に長方形になるものがあればなとずっと考えていたんです。そのような目で世の中を見てると、小さいものであっても、それに関連したものが目に飛び込んできます。そうやって飴の包装紙を開いた場面を迎えました。

昔、オランダの設計事務所で、全面タイル張りのオフィスビルを設計したことがあるんです。オランダの街を自転車で走っていると様々な種類のタイルが目につきました。変わったタイルだなとか、どのように貼ってるんだろうとか、そういった目で見るようになっていたんです。1つのことを考えていると、そればかり考えてしまうというのはシングルタスクではあるのですが、幸運なことにそれが許されていた時間が自分には多かったと思います。ぼけーっとしていると、余計なことを思いつくんです。オランダの大学に行ってる時、お金がなく、テレビも買えなかったので、一本60円の缶ビールを片手にネタ帳を描いてました。ネタ帳をつまみにビール(笑)。時間があったからできることだったと思いますね。

――最後に、建築学生に向けてメッセージをお願いします。

たとえ社会的意義が見当たらなくても自分がこれまで興味持ってきたものに取り組むのがいいと思います。出来上がったものに指導教員が知恵をしぼって意味を見出すぐらいがいいと思います。もちろんプロセスを踏んで「か・かた・かたち」のように,問題提起して、その手法を確立して,成果物を作る手順は大事です。でもそれをルールみたいに捉えて「何も悪いことや間違ったことやってません。たから100点くださいよ。」というのは通用しないですよね。あらかじめ予定調和で近くにポンっとボールを投げて、ちゃんと回収してきましたというのより、思いっきり遠くに投げてしまって、方向も距離も思ってたのと違うものを一生懸命取りに行き、 たどり着かなくても遠くに行ける学生を応援しています。

注

4. Hajime Narukawa 1999. ‘Dymaxion Perspective’ Master Thesis, the Berlage Institute Amsterdam

図1, 3, 6, 11

撮影:traverse25編集委員

図2, 4, 5, 10

撮影: 日暮雄一

図7~9

提供:鳴川肇