― 『はてしなき現代住居 1989年以後』 “Endless Contemporary Houses: After 1989”

布野修司編『はてしなき現代住居 1989年以後』(フィルムアート社,2024年5月)をようやく上梓することができた(図①cover)。企画はコロナ禍以前に遡る。Covid-19の発生が取り沙汰され始めた2019年末には目次がほぼ出来ていて,翌年3月には総論となる「失われた終の棲家」を書きあげていたにも関わらず,5年はかかったことになる。

図① 『はてしなき現代住居 1989年以降』cover

図① 『はてしなき現代住居 1989年以降』cover

フィルムアート社には特別の思い出があった。僕が書いた最初の原稿は,『芸術倶楽部』9「特集=半世界―受け手の表現」(責任編集 寺山修司)のグループ雛芥子「実験劇場と観客への回路,イタリア式の閉ざされた箱とエンプティスペース」,1973年9月(布野修司建築論集Ⅱ『都市と劇場―都市計画という幻想』(彰国社,1998)収録)なのである。

雑誌『季刊フィルム』創刊のために株式会社フィルムアート社が設立されたのは1968年である。発起人は,粟津潔・黒川紀章・今野勉・田之倉稔・勅使河原宏・寺山修司・中原佑介・奈良義巳・松本俊夫ら15名。『季刊フィルム』(1968~72)は,1968年に上京し,ATG(日本アート・シアター・ギルド)(1961~)の上映館アートシアター新宿文化(1962年創立)に通い続けて,いっぱしの映画少年となった僕の必携雑誌であった。その後継である『芸術倶楽部』(1973~74)から原稿を依頼されたのである。

それから半世紀,フィルムアート社の臼田桃子さんから,「平成」の日本の住宅を総括して未来を展望する,布野修司編『日本の住居1985,戦後40年の軌跡とこれからの視座』建築文化,彰国社,198512),布野修司編『日本の住宅 戦後50年』 彰国社,1995年)のような本を出版しませんか?と声をかけられたのは,三鷹から津田沼へ向かう総武線の電車の中であった。京大文学部から京都工業工芸繊維大学の建築学科に学士入学,京都大学大学院に進学,この間,「木匠塾」(加子母)で布野に会ったことがあるという。大学院修了後,武蔵野美術大学の造形工学科建築学科で助教助手を務めた後,フィルムアート社に入社した。断る理由はなかった。

即座に頭に浮かんだのは,京都大学の布野研究室出身で,鈴木一誌(1950~2023)さんに学んでグラフィック・デザイナーに転じた村上和くんと臼田さんの協働である。国分寺の中山ラビさんの「ほんやら洞」で二人を会わせた。

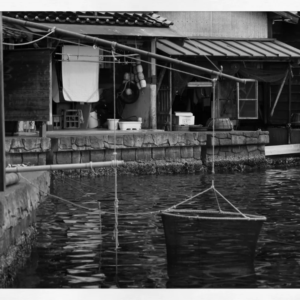

― M学寮 M Dormitory

生れ育った松江の実家を初めて出て(1968年4月),最初に住んだのは,「東大駒場前」から歩いて10分ほどのところにあるM学寮という民間の学生寮であった。RC造5階建て,全体で80室あった。共同風呂があって,朝食,夕食は食堂でとることができた。当時,上京した学生たちの居住空間と言えば,木賃アパートか「賄い付きの下宿」が一般的で,ワンルーム・マンションなどまだない。駒場寮はもちろんあったけれど,1967年の早稲田大学の学費値上げ反対闘争,そして1968年1月の佐世保エンタープライズ寄港阻止闘争,東京大学の医学部インターン問題をめぐる学生への不当処分への抗議運動など「全共闘運動」が燻り始めており,学生寮がその拠点になっているというので,親たちは入寮を心配したのである。同じ高校出身の同級生3人が同じ寮に入居した。

僕の向かいの部屋に入居したのが佐伯啓思(京都大学名誉教授)である。奈良出身の彼も同級生と2人一緒の入寮であった。西部邁と村上泰亮に師事し,保守派の論客と言われるが,彼の書くものに大きな違和感をもったことはない。同い年であり,入学した年,7月には全学ストライキに突入したから,寮でいろいろ話す機会があった。京都大学時代は,僕が1991~2005年,佐伯が1993~2015年と10年余り重なっていた。たまに飲んだが,研究上の付き合いはなかった。それでも「京都CDL(コミュニティ・デザインリーグ)」の集まりで基調講演(「構造改革に翻弄される地域」2003年4月27日。『京都げのむ』no.4 「特集 あしたのキョー」,2004)をしてもらうこともあったし,滋賀県立大学に異動してからであるが,彼が主宰する『京の発言』で対談したこともある(「京都の特権」, 対談 布野修司×佐伯啓思,『京の発言』6,200703)。学生時代,熊野寮に泊まったこともある。学生寮は,全国大学学生の交流の場でもあった。

― 失われた終の棲家 Lost Final Home

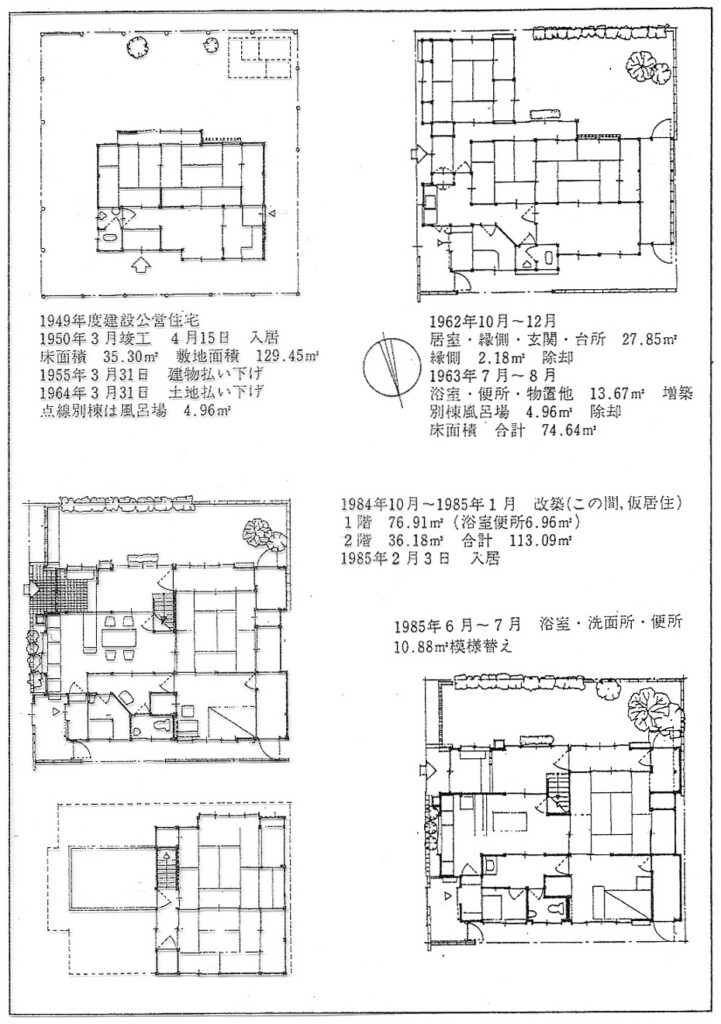

わが住宅遍歴については,『住宅戦争 住まいの豊かさとは何か』(彰国社,1989)に書いたことがある(「第2章 欲望としての住まい」「3 それぞれの住宅事情」「F氏の住宅遍歴」)。『はてしなき現代住居 1989年以後』が起点とする時点までである。

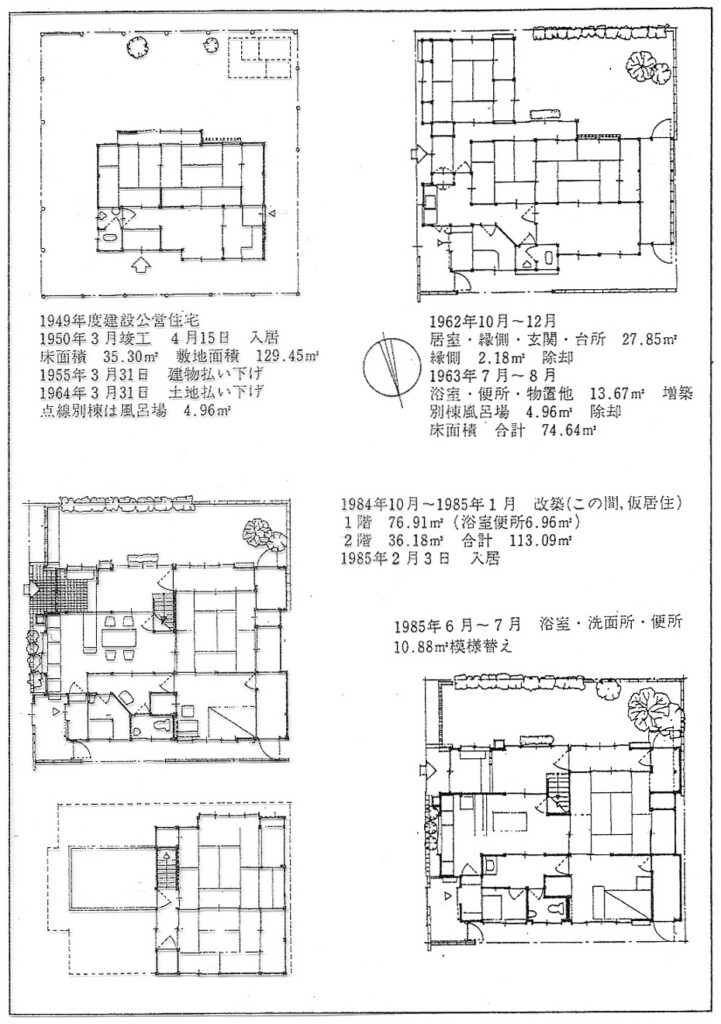

「F氏が生まれ,産湯をつかったのは祖父の家である。藁葺き屋根で土間がある,典型的な田の字型プラン(四ツ間取り)」の民家であった。・・・・生後8か月のときに入居したのが,市営住宅である。・・・・」。この市営住宅が18歳まで住んだ実家である。『住宅戦争』には,1949年建設のこの市営住宅の増改築の過程をプランで示している。最終形態となったのは1985年である(図②ab)。

図②(a) 『住宅戦争』cover

図②(a) 『住宅戦争』cover

図②(b) 公営住宅(1949)の変容 F氏の住宅遍歴

図②(b) 公営住宅(1949)の変容 F氏の住宅遍歴

「上京して最初に下宿したのは目黒区のA町であった。民間の学生寮である。」と書いたのがM学寮である。その後,杉並区S町の賄い付き下宿→練馬区H町の薬屋さんの二階(間借り)と移り住んで,結婚して,世田谷区S町のいわゆる庭先鉄賃(鉄筋コンクリート造賃貸住宅)の2K(10坪)→職場を移って埼玉県A市の民間分譲マンション(3LDK)→子供の小学校入学に伴って,東京都下K市の住宅・都市整備(現UR)公団の分譲住宅(4LDK)までが,バブル絶頂期までの「F氏の住宅遍歴」である。

その後,京都・滋賀に移り住んで4回引っ越したのち,東京の公団住宅に戻ってきた。住むのは夫婦のみである。『はてしなき現代住居 1989年以後』では,このプランも示し,この30年余りの変化について考えた。

2004年に親父が死んだ後,ひとり暮らしとなったお袋は,その後認知症にかかり,グループホームに入居した後,2020年に死去した。この間,実家は空き家であった。三人兄妹弟は,故郷を捨て,全て首都圏に居住する。空き家活用も多少考えたけれど,解体売却することになった。2024年正月,生まれ育った実家は更地に戻った(図③abc)。

図③a 解体された実家 2024年1月

図③a 解体された実家 2024年1月

図③b 解体された実家 2024年1月

図③b 解体された実家 2024年1月

図③c 解体された実家 2024年1月

図③c 解体された実家 2024年1月

― 「おひとりさま」の終末住宅 Final House for the Single

墓だけは父母の墓に入ることにはしたけれど,おそらくその墓が維持され続けることはないだろう。「はてしなき現代住居」という書名は,臼田桃子さん(フィルムアート社)の当初からの案である。しかし,現代住居ははてしなく「存続」するわけではないのである。日本の戦後住宅のモデルとなった51C(公営住宅1951年C型)の原型を設計した吉武泰水・鈴木成文研究室出身の僕の住宅遍歴は,以上のように,まるで,そのモデルを渡り歩いてきたようである。もって瞑すべしである。

しかし,それにしても日本の住居は危機的である。「はてしない」のは不動産業界である。総論「失われた終の棲家」の冒頭にユヴァル・ノア・ハラリ『サピエンス全史―文明の構造と人類の幸福』を引いたのであるが,「家族やコミュニティは,あらゆる人間社会の基本構成要素であり続けた(産業革命以前は,ほとんどの人の日常生活は,古来三つの枠組み,すなわち,核家族,拡大家族,親密な地域コミュニティの中で営まれてきた)。ところが産業革命は,わずか二世紀余りの間に,この基本構成要素をばらばらに分解してのけた。そして,伝統的に家族やコミュニティが果たしてきた役割の大部分は,国家と市場の手に移った。」のである。

最新の国勢調査(総務省統計局,2020)によれば,平均世帯人数は,3.41人(1970),3.22人(1980),2.99人(1990),2.67人(2000),2.42人(2010),2.21人(2020)と一貫して減少してきた。nLDK住戸モデルが想定した夫婦+子ども家族は,すでに総世帯数の4分の1になっている。数字が指し示すのは一人で終末を迎える住居である。65歳以上の世帯員のいる2267万世帯(40.7%)のうち,夫婦のみ世帯が1685万世帯(74.4%)である。夫婦のみ世帯はやがて単独世帯となる。一方,65歳未満の単独世帯1144万世帯も決して少なくない。各年代で未婚の比率が一貫して増加してきている。さらに,孤立化する個人の問題も浮上している。nLDK住宅は,「おひとりさま(独居)」の終末住宅となるのである。

― タワーマンションと空き家 Tower Flats and Vacant Houses

にもかかわらず,供給されるのはnLDKモデルのファミリータイプの住宅である。タワーマンションがその象徴である。タワーマンションに居住できるのは,パワーカップルと言われる高収入の夫婦のファミリーである。

その一方で,空き家が増大し続けている。住宅が居住のためにのみ使用されるのであるとすれば,すなわち投機の対象として売買されることはないとすれば,また,世帯数の増加がなければ,毎年の新設住宅着工戸数は,住宅の耐用年数に応じてほぼ一定になっていくはずである。しかし,総人口はすでに減少に向かいはじめたにもかかわらず,総住戸数(ストック)はこの間増加し続け,空き家が増えつづけている。それどころか,所有者不明の土地が410万ha(九州の面積に匹敵)存在する(所有者不明土地研究会,2017年)。悪循環,システム矛盾というより,循環システムなき蕩尽である。

大問題は,老朽化した鉄筋コンクリート造の共同住宅の更新システムが成立していないことである。現在建設されるタワーマンションもやがて同じ運命を迎える。鉄筋コンクリート造の共同住宅は建替えるしかない。鉄とガラスとコンクリートは膨大な廃棄物となる。しかも,鉄,コンクリートなどの生産は二酸化炭素排出量の約4割を占めている。

― 平成の住居50選 50 Selected Residences from the Heisei Era

平成の30年を代表する住居を50選んで見開き2頁,100頁をカラーでまとめたいというのは臼田さんの提案である。『日本の住居1985』でも『日本の住宅 戦後50年』でも,同じようなヴィジュアル頁を設けている。しかし,1990年代以降,日本の住居をめぐる環境は,以上のように大きく変わった。nLDKモデルを超えた多様な住居のあり方が求められていることははっきりしていた。

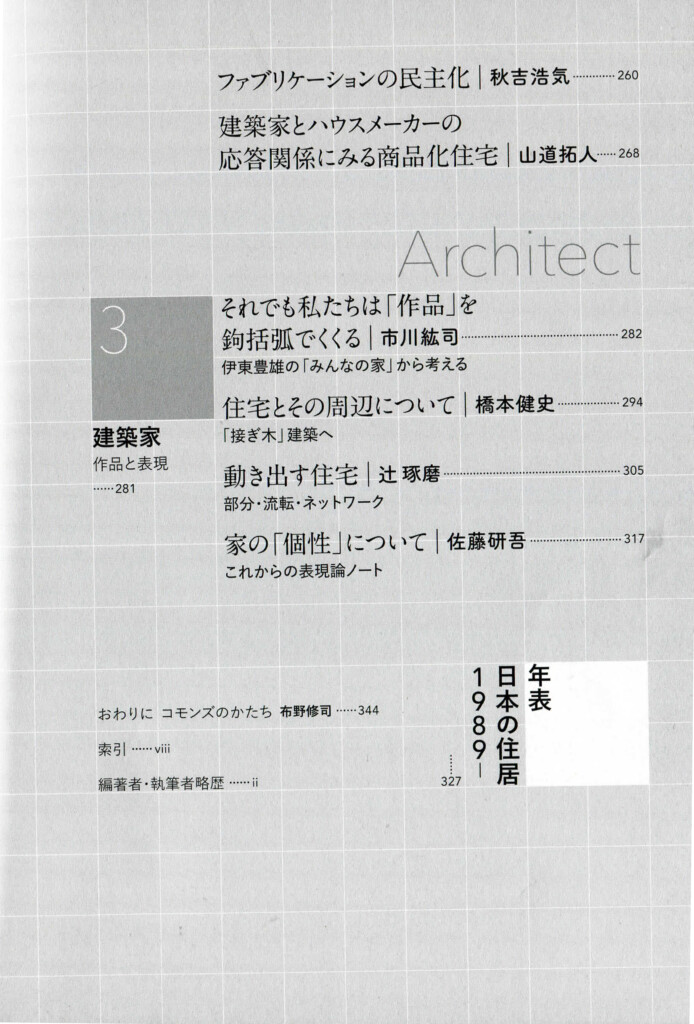

まず考えたのは,実際に住宅の設計を手掛ける若い建築家たちと一緒に企画をたちあげよう,可能な限り,実際に現場を見て議論しようということである。『進撃の建築家たちー新たな建築家像をめざして』(彰国社,2019)でとりあげた建築家たちに声をかけて,注目すべき住宅を挙げてもらった。それが出発点である。「熊本県営保田窪第一団地」(山本理顕,1991,仲俊治執筆)から「ハートフルタウン三鷹」(飯田産業,2018,香月真大執筆)まで50選,それぞれ批評,解説を書いてもらった。建築家の住宅作品の50選ではない。中には,「ネットカフェ」(1990年代半ば,渡邊宣男執筆)「ヨコハマホステルヴィレッジ」(2005,岡部友彦,渡邊宣男執筆)「モクチンレシピ」(2012,モクチン企画,布野修司執筆)「発泡スチロールの家」(2014~,村上慧,井上悠紀執筆)が含まれている。住宅を建築家の作品として,建築界内で語る建築ジャーナリズムの系譜は,篠原一男の「住宅芸術論」に始まる。市川絋司は「それでも私たちは「作品」を鉤括弧でくくる」と,建築家の作品という位置づけを拒否している(Ⅲ 現代住居論考 2 Architect)。

コロナ禍で,充分,その意図は実現できなかったが,相互批評の結果は記録できたのではないかと思う。

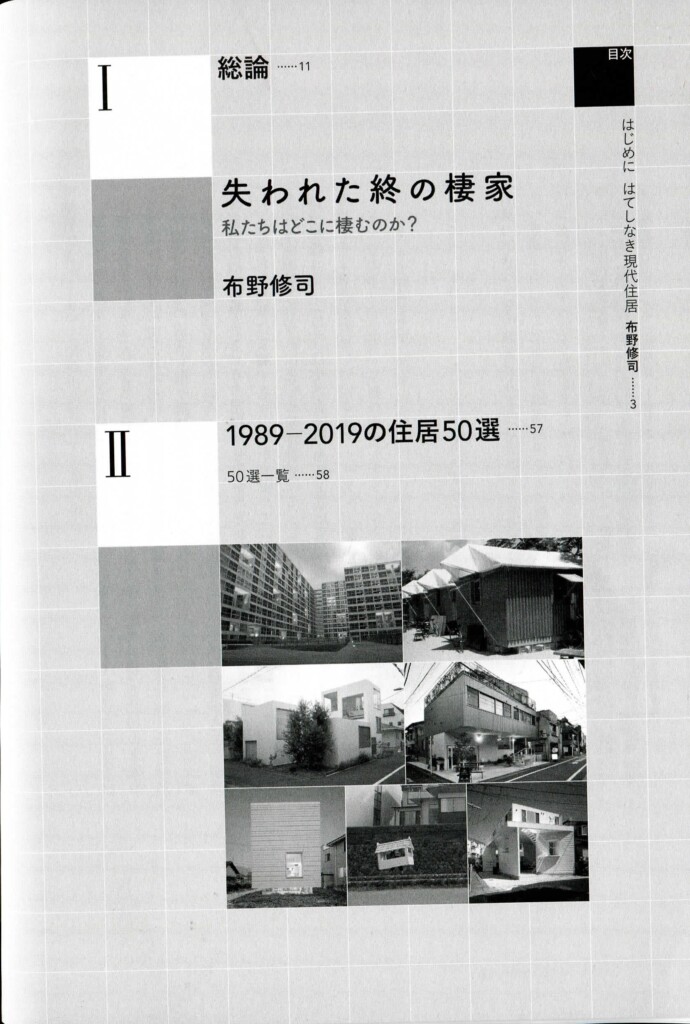

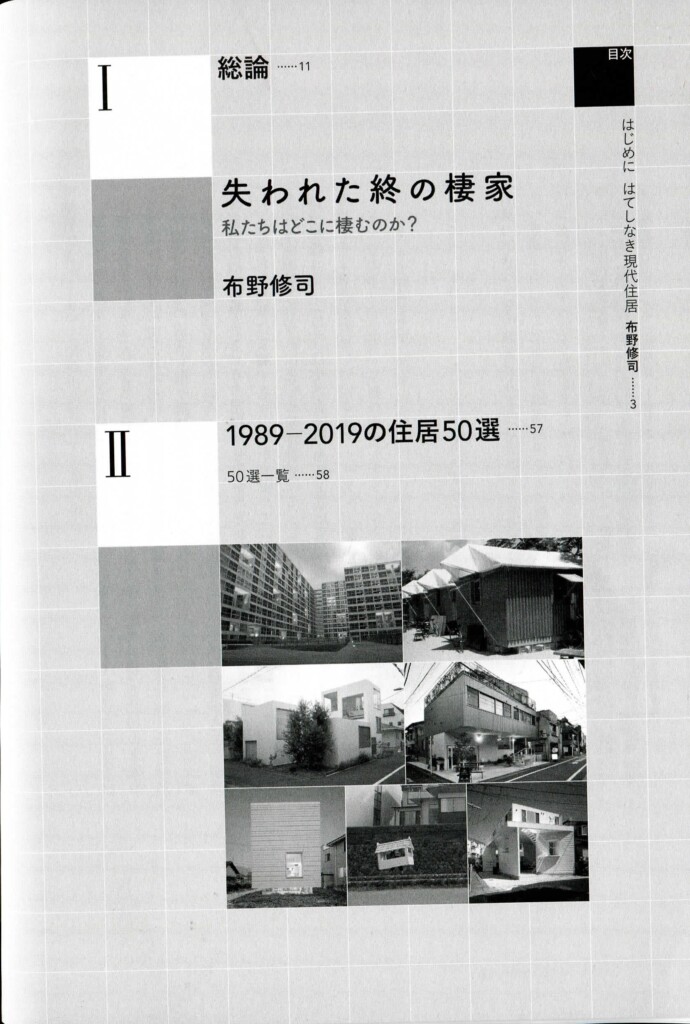

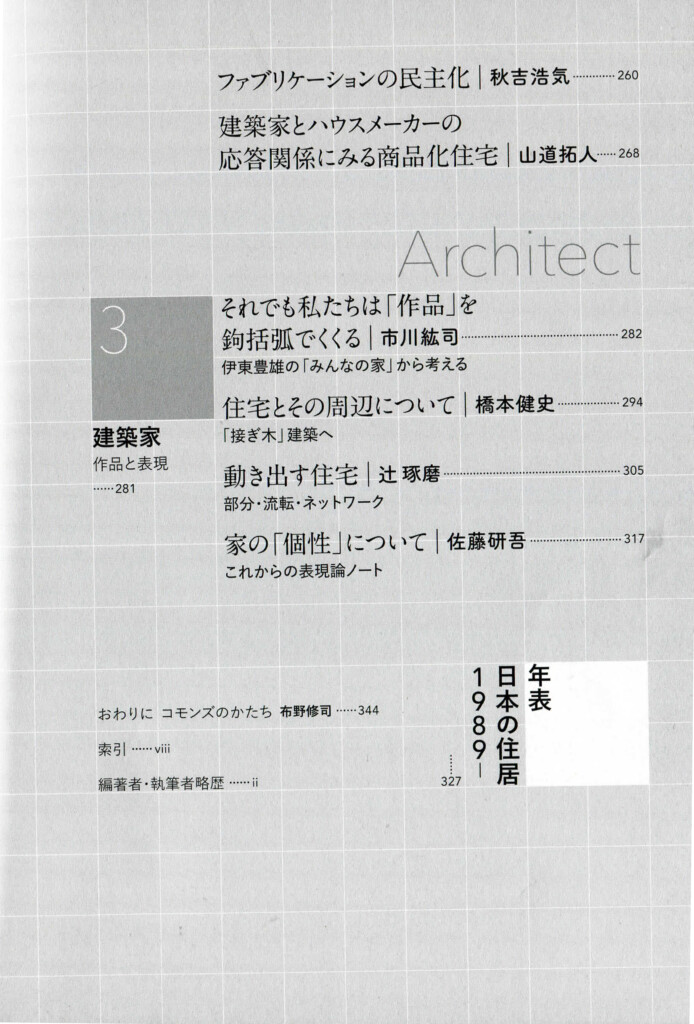

図④ 『はてしなき現代住居 1989年以後』目次

図④ 『はてしなき現代住居 1989年以後』目次

― 『希望のコミューン 新・都市の論理』 ”Commune of Hope: A New Logic of Cities”

私たちは何処に棲むのか?求められているのは,新たな集まって住むかたちである。現代住居論考(図④目次)の頭には仲俊治さんの「集まって住むかたち 自治の獲得の場として」を置いた。仲俊治には,山本理顕との共著『脱住宅 「小さな経済圏」を設計する』(平凡社,2018)がある。

「あとがき」に書いたけれど,出版の最終盤に山本理顕のプリツカー賞受賞のビッグニュース(公式発表2024年3月5日)が飛び込んできた。家族のかたちと住居のかたちをめぐって一貫して問い続けてきた建築家の代表が理顕さんである。

山本理顕が,「地域社会圏」という概念を提示したのは『地域社会圏モデル』(2010)であるが,さらにY-GSAにおける大学院生のための「特徴的な居住地域を選んで,その地域全体を再設計せよ」という設計課題が『地域社会圏主義』(2013)にまとめられている。

『権力の空間/空間の権力』(講談社,2015)では,「地域社会圏」の空間の要点が(1)「閾」を持つ住宅(2)インフラと共に設計する(3)情報の共有,秘密の保護,意思決定の仕組みの共有(4)生活保障システム(5)専門家集団(6)建築空間としての魅力,にまとめられているが,2023年に増補改訂された『地域社会圏主義』には,「一住宅一家族」モデルに代わる「地域社会圏」モデルを極めて具体的に描かれている。山本理顕が「すべてはここからだった」というのが「熊本県保田窪第一団地」(1991)である。

「地域社会圏」をめぐって,この間,「ポストメモリーとしての「大東亜共栄圏」 隣組と町内会」(『都市美』第2号,2021),「カンポンとルスン 都市村落(アーバン・ヴィレッジ)の成立根拠」(『都市美』第3号,2023)を書いた。そして,日本の市町村(基礎自治体)の可能性をめぐって『希望のコミューン 新・都市の論理』(布野修司・森民夫・佐藤俊和,Goku Books, 2024)(図⑤)を書いたのは,「地域社会圏主義」に触発されてのことである。コミューンは,フランスで「基礎自治体」すなわち「地方自治体」の最小単位を意味するが,日本のように市町村を区別せず規模を問わない。イタリアのコムーネも同様である。人口数百人でも首都人口約220万人のパリもコミューンである。フランスには約3万8千のコミューンがあり,平均人口は約1500人,約9割は人口2000人以下である。『地域社会圏主義』は,(大)都市内部の地区に焦点を当てるのであるが,一方で、人口減に苦しむ2000~3000人のコミューンにも希望を見出そう,という問いかけである。

図⑤ 希望のコミューン cover

図⑤ 希望のコミューン cover