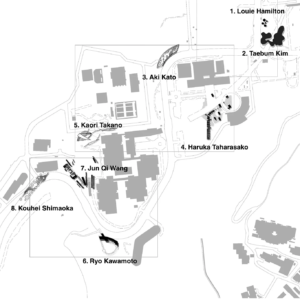

【小林・落合研究室】traverse25 Project

大学院地球環境学堂

人間環境設計論分野

小林広英,落合知帆,杉中瑞季

マラウィ,ムジンバ県:現地資材を用いたエコサントイレのデザインと実践(JICA草の根事業(代表:地球環境学堂 真常仁志准教授))

マラウィ,ムジンバ県:現地資材を用いたエコサントイレのデザインと実践(JICA草の根事業(代表:地球環境学堂 真常仁志准教授))

人間環境設計論分野の概要

人間環境設計論分野は,2002年度に新設された大学院地球環境学堂に所属する.建築学科・建築学専攻とは兼任として関わり,そのため研究室には建築系学生と地球環境学舎修士課程・博士課程(環境マネジメント専攻,地球環境学専攻)学生が在籍し,国内外の多様な人材が集まり日々研究活動をおこなっている.本研究室では,設立当初から持続的な人間環境構築を目指し,下記のような理念のもと研究を進めている.

「変容著しい現代社会において,地域の文化や風土から持続的人間環境のあり方を追求する.美しい自然から災害を起こす自然まで,多様な姿で示される地球環境の実相と,それらに対応してきた持続的な人間環境の構造を,実際の都市や集落から学ぶ.得られた知見や知識を施策,計画,デザインとして具現化し実践的な社会適応を試みる.「ひと・くらし・すまい・ちいき」という人間環境のあらゆるスケールに存する社会的課題を研究対象とする.」

この理念から,デザイン実践としての「地域に根ざす設計技術」,フィールド研究としての「地域に根ざす人間居住」が構成される.

地域に根ざす設計技術

現代社会の文脈における住まいや暮らしの再構築・発展的継承のために,環境デザインやソーシャルデザインの思考と方法を提示し実践的試行をおこなう.

地域に根ざす人間居住

自然環境と共生する集落や,多様な文化を内包する歴史都市のフィールド調査から,調和ある人間環境構築の知恵と実践のしくみを解明し,その持続可能性を探求する.

「地域に根ざす」という視点から,自ずと建築だけでなくその周辺領域にも感度を高め,デザインやマネジメントの枠組みを拡張する.また,多様な地域環境に対して学際的な連携,国際的な共同,そして地域住民との協働に取り組む.現在,前者には「風土建築の発展的継承」,「環境デザインの開発と実践」,後者には「地域資源とコミュニティ」,「自然災害と人間居住」のテーマ軸を立ち上げている.

これら研究から実践まで展開する様々な活動は,グローバル化が進む現代社会において,もう一度ローカリティの有意な要素を再評価する点で同一線上にあり相互につながっている.今回は,最近のプロジェクトのいくつかを紹介しながら多様な研究・実践活動のシークエンスをみていく.

気配・光・空気を感じる“西陣の立体町家”の環境設計

敷地状況:敷地は京都市上京区の西陣地区寺之内通りに面し,歴史遺産型美観地区 (千両ヶ辻界わい景観整備地区) 内に位置しており,間口約4.0m,奥行約26mの典型的なウナギの寝床の形状をもつ.東西隣地は新しい建物が建っているが,通り沿いにはぽつぽつと古い町家がまだ残る地域である.

空間計画:この計画地の住人となる家族は,夫婦と4人の男の子達でいつもにぎやかだ.「家のどこにいても子供達の様子や気配を感じたい」 という夫婦の要望を手がかりに,床レベルに高低差をつけて,そのすき間から各部屋の雰囲気が相互に感じられるような空間構成とした.また,収納スペースとしてロフトを有効に配置し,平面的な制約に対して断面的に多様な床面を設定する工夫をおこなっている.これら床面の間を柱梁の木組み,筋交い,手摺りなどの木部材が立体的に絡み合い,間口の狭い限られたスペースに対して豊かな空間を提供している.

環境計画 (空調):床レベルの高低差によって内部は緩やかにつながった一室空間となる.そこに高気密高断熱の外壁仕様を加え,基本的に1台の空調機で温熱環境をコントロールする計画とした.夏期は小屋組み上部の壁掛け空調機により,階段部の吹き抜けや床段差部のすき間を通して各室に冷気を行き渡らせ,冬期は逆に1階リビングの床置き空調機から暖気を上部へと導く.この空調機は半分床下に潜らせることで床下暖房も兼ねている.中間期は1,2階とも南北の開口部を開ければ一体的な空間の間を自然風が通り抜ける.

環境計画 (採光):採光についても南北開口部からの直接採光を主として,特に1階リビング・ダイニングには付加的に上部床のすき間からも自然光が漏れ入るような計画としている.また,階段部の吹き抜け上部にトップライトを設け,2階全体に自然光を行き渡らせるとともに,階段を通して1階のキッチンまで自然光を落とすようにした.

景観計画:外観・形態は美観地区の景観規制を遵守し,特定勾配 (3〜4.5寸勾配) に則した瓦屋根,充分な長さの軒の出,落ち着いた外壁色彩としている.家族は週末にキャンプやスキーなどアウトドアを趣味とし自家用車を保有するが,60%以下の建ぺい率規制をクリアするため,前面を露天駐車場,その後ろに主屋を配置した.このように主屋がセットバックした場合,景観規制によって道路に面して門を設ける必要がある.ここでは,主屋の屋根勾配と連続した形状の門とし,通りに面した一体的な建物ボリュームとして意識されるようなデザインとした.

前面道路からの外観.特定勾配(3〜4.5寸勾配)に則した瓦屋根を架け,門と主屋の屋根のラインをそろえて一体感を出した.

2階居室.様々なレベルの床が立体的に構成される.

2階 ホール.柱,梁,筋交い,火打ち,手摺りの木部材が立体的に交錯する.

1階 リビング・ダイニング.天井高2.7mのゆったりとした空間とする.

1階 リビング・ダイニング.上部床すき間からの採光が奥まで自然光を引き込む (写真:小林広英)

1階 リビング・ダイニング.玄関,テラス,門を介して往来の様子が感じられる.

※建築:小林広英 (京都大学),鳥居厚志 (アトリエ九間),構造:桝田洋子 (桃李舎),環境アドバイス:伊庭千恵美 (京都大学)

※写真(表記以外):衣笠名津美