動く小さな木の建築|小見山 陽介

― 動く家、小さな建築、木材

大学四年生の僕が難波和彦の研究室に配属されて最初のゼミで、「そういうことに興味があるならまずこれを読みなさい」と渡されたのがロバート・クロネンバーグの『動く家―ポータブル・ビルディングの歴史』¹だった。その時から「建築の仮設性」への僕の興味は始まっていたのだ。卒業設計はアーケード商店街の既存の構造に仮想大学の講義室という仮設的なプログラムを重ねるものだったし、卒業後にロンドンの設計事務所で働き始めてからは、仕事終わりや休日に友人たちと集まっては「可動式建築」の設計と研究に明け暮れた。そんな僕にとって、ミュンヘン工科大学留学時の指導教員であり、後に僕をロンドンの事務所に呼び寄せてくれることになるリチャード・ホールデンによる《micro architecture》シリーズは強い憧れの的だった。ヘリコプターで輸送可能な小さな住宅《m-ch(micro compact home)》には難波和彦の《箱の家》シリーズと同じく通し番号が振られているが、スイス・イタリアの国境にまたがるマッジョーレ湖畔に設置された《micro compact home 016》は、ヘリコプターによる設営の様子がテレビ中継され、イギリスの建築メディアDezeenにもその映像が掲載されている²。僕はもともと《m-ch》の日本展開を理由に英国の労働許可証を取得しており、実際にアジア地域の案件を担当していたのだが、オーストリアの工場でしか製造できない《m-ch》が、多大な輸送コストをかけてアジアの地へ運ばれることは残念ながら僕の在籍中にはなかった。

僕がミュンヘン工科大学に交換留学した当時、リチャード・ホールデンはカーボン・ファイバーやアルミニウムといった軽量な新素材を先駆的に使った建築で知られていた。しかし僕が彼のロンドン事務所に在籍した2007年から2014年は、実験的建築プロジェクトの主題が金属から木へと移り変わる過渡期であった。アルミニウム建築 の代わりに僕が経験したのが、CLTパネル工法による7階建て集合住宅《Kingsgate House》である。

Kingsgate House 撮影:小見山陽介

1990年代に欧州で開発されたCLT(Cross Laminated Timber)は小断面の木材を積層接着して大判パネルを製造する技術である。日本では2013年にCLTパネル(直交集成板)のJAS規格が制定され、2016年には「CLTパネル工法」として建築基準法の中にも告示が制定された。まさにその黎明期に、図らずも僕はCLT建築の基本設計から実施設計、現場監理までを海外で経験して帰国することになったのである。ロンドンでの経験を各所で講演する中で、日本でもいくつかのCLT建築の設計に携わることとなったのだが、その詳細は稿を改めたい。

― 移動可能性

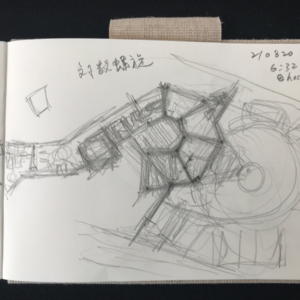

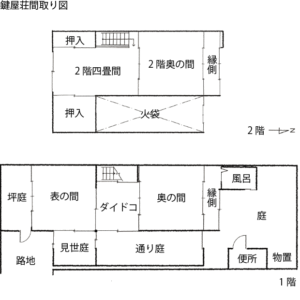

《MK10 Mobility》はもともと、業務拡大に伴い本社の建て替えを計画していた集成材メーカー銘建工業からの依頼で、旧社屋に隣接して仮設の会議室をつくるプロジェクトであった。足場を組むとほとんど土地が残らないような小さな敷地だったことから、工場でプレファブリケーションした箱をクレーンで吊り込んで設置するイメージを元々銘建工業は持っていた。設計を進める間に新社屋が完成し仮設の会議室は不要となってしまったため、所有地内に一旦仮置きし、当時建設中だったCLT第2工場が完成次第移設して、休憩室として利用するという新しいシナリオが生まれた。なおこのCLT第2工場は通称「10号地」と呼ばれており、MK10 Mobilityの名前の由来となった(銘建工業10号地に建つ移動建築)。2019年元旦に銘建工業の方から頂いた年賀状にあった手書きのメッセージ「MK10号地モビリティ 模型拝見しました!」の字面から拝借したのである。こうしてプロジェクトがようやく実施設計に進み始めた頃、桂キャンパス・テクノサイエンスヒル構想が発表される。桂キャンパス全体を社会実装のためのテストフィールドとして研究の可視化を進めるもので、これにより京大発の研究シーズの実用化、産学連携の促進を目指すというものである。かくして本研究は桂キャンパス実証研究ファンドの支援を受けることとなり、移動建築《MK10 Mobility》は岡山での本設前に京都大学桂キャンパスにて仮組みされることとなった。

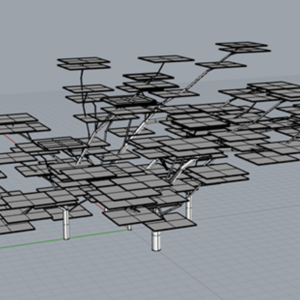

今回製作したCLTモジュールの外寸である幅2250mm・高さ2600mm・長さ4500mmは、運搬時のトラックの最大可搬寸法から決められたものだ。同じく輸送を考慮した20フィートサイズの海上コンテナは外寸で幅2438mm・高さ2591mm・長さ6058mmであり、セキスイハイムM1は幅2400mm・高さ2700mm・長さ5000mmである。本計画でこれらより幾分小さいサイズを採用したのは、当初4tユニック車での運搬・吊り込みを想定しユニットの重量を3.5t以下に抑えたためである。しかし実施設計を進める上で、物流業界では4t車の需要が減り10tトラックが主流であることが分かり、結果的には3.5tの重量制限は無くなったため、長さ4.5mと6mの長短のユニットを併用する計画とした。吊り込みには、大型の設備機器の搬入などに使用されるモバイル式のラフタークレーンを使用した。一方、モジュールの内寸は、室内の動作寸法を考慮して決定した。内寸で1950mmは休憩室の横幅としては狭いため、モジュールを2基並べて内部で繋げ、内法で幅4200mm四方のスペースを確保している。天井高は2300mmを確保するため、屋根は別パーツのユニットとして現場で接合することとした。こうして、運搬上の制約から決定される外寸と、利用者の使い勝手から決まる内寸とを調整した、建築の新しい構成単位の仮説としての「木の箱」が完成したのである。

MK10 Mobility 撮影:小見山陽介

― 解体可能性

本計画では設備機器やサッシの取り付けまでを岡山県の銘建工業の工場内で行い、大工工事が完了した状態でモジュールを京都へ運搬することを試みた。4基のモジュールが現場へ搬入され、積み木のように組み合わされて空間をつくる。直方体型のモジュールに対し、縦に立てる/横に寝かす、揃えて並べる/ずらして重ねる、といった異なる操作を施し、単純な箱の組み合わせでいかに多様な内部空間を実現できるかを検証した。モジュールは6面のうち1面が開放された不完全な構造とすることで、隣接するモジュールと連続したL型にクランクした室内空間をつくりだしている。建物中央には正面から背面へ視界を通すための大きな開口部が設けられており、置かれる場所によって変わる周辺環境を内部に取り込むための額縁となる。ユニットによる完結した世界を極力つくらず、かつ特殊な金物を使用せずともギリギリ可能な立体構成となるようにした。デザインを決めているのは隣接するモジュール同士の位置関係であり、その結果として構成された全体形にはそれほど大きな図像的意味はない。最終形は子供と積み木で一緒に遊ぶふりをしながらスタディして決めたものである。

MK10 Mobility ©スターリン エルメンドルフ

今後一般化しうるディテールの開発を目的としたため、開口部は既製品の住宅用樹脂複合サッシを採用し、CLTに直接取り付けた。サッシ のヒレ形状に合わせたCLTの端部加工は必要となるが、調整用の木材を省くことで部品点数を減らすことができる。連窓や段窓とした際に発生する無目を避けガラス面を最大にするとともに、自然換気を促進するための開けやすい窓とするため、エントランスを除いて全て引き違い窓としている。モジュール内部の壁面には全周にわたり電気配線と照明用のダクトがCLTパネルを彫り込んで埋め込まれており、使われ方の変化に応じて照明の位置や個数を自由に調整することが可能である。ユニットの形状は単純な矩形であり、3m×12mのCLTマザーボードから構成部材を切り出しやすい計画とした。マザーボードからの歩留りを意識して設計し、端材を机やベンチに再利用する例もあるが、本実証ではそもそもモジュール自体が別プロジェクトの端材も利用しながら製作されている。

モジュールの組み立ておよびモジュール間の連結については、解体・移築を前提とした分解性、そして将来的な廃棄処分時の分別性を考慮して、極力ボルト留めを基本とする乾式接合とした。通常は現場で行われる屋根工事もプレファブ化し、あらかじめ工場で製作した屋根ユニットを現場でCLTモジュールにボルト留めしている。ボルト部からの雨水浸入を防ぐための円筒形カバーは、ボルトの脱着を何度でも可能にすると共に、モジュールにレゴブロックのような表情を与えている。

MK10 Mobility ©スターリン エルメンドルフ

― 加工容易性

床壁屋根には全て共通で厚さ150mm(5層5プライ)の杉CLTパネルを使用した。床パネルと壁パネル、壁パネルと屋根パネル、壁パネル同士、それぞれの接合部においては、端部を段をつけた相じゃくり加工とすることで、パネル間の止水と気密性の確保を目指している。このディテールの止水性は、モックアップを使った簡易な実験で事前検証した。

室外側最外層は、CLTパネルをそのまま現しで用いている。風雨にさらされることによる劣化対策として、焼き杉加工+保護塗料を施している。この1層分は構造体として見ておらず、いわば「燃えしろ設計」ならぬ「劣化しろ設計」とも言える。焼き杉CLTパネルが建築に使われたのは世界でも今回が初めてではないだろうか。CLTパネルをマザーボードから切り出し、設備開口や端部の相じゃくりなどの機械加工・手加工を施してから、バーナーによる焼き杉加工をした後に箱形状に組み立てた。

室内側最外層は、ラミナ1層分をしゃくることで照明ダクトや設備配線のほかコンセントボックスや換気扇などをパネル内に収めている。これはスウォッチがプラスチックの一体成形ケースで時計を製造することで部品点数を51点まで劇的に減らした故事に倣ったものである。木材の加工容易性をプラスチックの可塑性のように用いて、通常壁体内に必要となる様々な受け材を省くことで部品点数を減らしている。この木材の加工容易性により、構造体として計算に入れていない室内側表面の深さ30mm分には、スリットを切って板を差し込んで棚を設けるなど、将来的に住まい手が自由に加工できる余地が残されているとも言える。

MK10 Mobility ©スターリンエルメンドルフ

MK10 Mobility ©スターリンエルメンドルフ

― 材料貯蔵庫としての建築

世の中には、仮設であるからこそ存在を許されている規模や用途の建築が存在する。例えば、愛知県名古屋市においては、民有地を一定期間貸与してもらい、そこに市がプレハブの建物を設置した上で学童保育所に無償で貸与する仕組みがある。後から増やしたり減らしたりできる木の箱による建築は、そうした場合にも効果を発揮するだろう。また、そうして森の木を街へ動かし貯めていくことは、再造林を促すこととなり、社会に木材が貯蔵されていくことを意味する。さらにこれを循環させるためには、木の箱の耐用年数と部材生産に必要な木の育林期間とのサイクルを連動させることが必要であり、最終的な建築の処分方法にも具体的な方策が必要になる。それらは、OSM(Offsite Manufactured、工場で正確に製造し、現場で正確に組み立て省資源化を図る)や、DfD(Designed for Deconstruction、将来の解体・移築をあらかじめ想定し建材を繰り返し使う)、EoL(End of Life Scenarios、廃棄後のことも考えてつくる)といった建設の「前後」に着目した研究領域であり、そこでは建築はBaMB(Building as Material Banks 資源貯蔵庫としての建築)として、分解可能な建築材料が一瞬だけ固定化されたものと捉えられる。

MK10 Mobility 作成:小見山陽介

― プラットフォームとしての木材

日本では現在、CLTパネルにはJAS規格が存在し、JAS規格外のCLTパネルを構造材に用いるには特別な認定が必要となり難しい。モジュールに使用するCLTパネルは当初の想定では今回使用した5層5プライではなく、雨水への劣化防止対策と構造合理性の両立を求め最外層と第2層のラミナの向きをともに垂直方向に揃えた3層5プライとするつもりであったが、この層構成はJAS規格外となってしまうため断念した。また本計画は告示で定められたCLTパネル工法として構造設計されたが、「ルート1」「ルート2」と呼ばれる構造計算方法では架構の自由度が少なく今回のように箱を複合した構成が想定されていないため、「ルート3」と呼ばれる特殊な計算プログラムを必要とする最も複雑な計算方法をとることとなった。さらには靭性型ではなく強度型の設計を余儀なくされたことから、横倒しになっても壊れないよう通常の6倍の地震力に対する安全性も求められることとなり、追加で多くの金物が必要となった。動く小さな建築をCLTでつくるという目的と、現在のCLTパネル工法が想定する建築物との間にある齟齬が本研究を通して浮き彫りとなった。一方、古くて新しい材料であり、いまなお発見に満ちた木という材料を研究対象とすることで、本研究自体が異分野との融合を生むプラットフォームとなっていく可能性もある。ホールデンが教育のための「建築シミュレーター」として構想した小さな建築の設計・建設《micro architecture》の目的も、その小さな世界の完全性にあるのではなく、より一般的な問題へとつながるアイデアの部品を得ることにあった。2021年秋に桂キャンパスに実現した「動く小さな木の建築」は、僕にとってその第一歩である。

MK10 Mobility

桂キャンパス実証研究促進ファンド採択事業

設計:京都大学小見山研究室(小見山陽介、竹山広志)+銘建工業

構造設計:照井構造事務所

施工計画:日本サルベージサービス

設備設計:双葉電機

防水設計:田島ルーフィング

開口部設計:YKK AP

設計協力・図面作成協力(2020-21) 竹山広志

図面作成協力(2019) 沖林拓実、小林章太、高橋一稀、山口大樹、春日亀裕康

模型製作・ドローン撮影(2020-2021) 松岡桜子、大橋和貴、林浩平

延床面積 33.435㎡ 建築面積 33.669㎡

2021年10月12日-10月15日 組立工事

2021年10月16日-11月11日 京都大学桂キャンパスに静置

2021年11月15日-11月16日 解体工事

2022年1月 岡山県真庭市にて再度組立予定

MK10 Mobility 撮影:撮影:Actual Inc.

参考文献

1)ロバート・クロネンバーグ著,牧紀男訳『動く家―ポータブル・ビルディングの歴史』鹿島出版会,2000

2)Dezeen HP: https://www.dezeen.com/2012/06/19/micro-compact-home-016-by-richard-horden/

小見山陽介 Yosuke KOMIYAMA

Yosuke Komiyama, born in 1982, received both his undergraduate and master’s degree from the University of Tokyo. He also studied in The Technical University of Munich and Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Paris La Villette before he worked in Horden Cherry Lee Architects London and Emeraude Architectural Laboratory Gunma. He is currently a Junior Associate Professor at Kyoto University. He works on designing prototypes of various architecture with new timber technologies such as Cross Laminated Timber and also researching Construction History of Early Iron Architecture in 19th century UK.