【三浦研究室】人の行動や心理から建築・地域にアプローチする

新・暮らし方

修士課程2回生 奥村元

写真1

物的な豊かさを求め、個性より協調性が求められた時代は終わった。成熟社会となった今、精神的な豊かさや質の高い生活を求め、多様性や生きがいを重視する時代になった。最近ではICTの発達やシェアリングエコノミーの普及に加えて、働き方改革のような国が主導する政策によって組織や社会全体のマインドも大きく変わり、多様性を実現できる新たな社会や仕組みが構築されつつある。それに伴い個人の自由度はますます大きくなり、生活も多様化を見せている。時間も場所も、生活を個人が自由に設計できるようになる時代はもうそこまで来ている。コロナのおかげもあってか、リモートワークが爆発的に普及し、今や沖縄にいながら研究室のゼミに参加することも可能である。

人々の生活環境の変化によって、住む場所・働く場所、建築・地区・街の使い方、使われ方、在り方や意味合いは、大きく変わっていくかもしれない。修士論文では、生活環境の変化に着目し、建築を含めた「場所」、人々の「生活」、日本全体の「社会」的な視点から、日本の都市・地域課題と絡めながら、将来像を描いていきたい。

まだ題目は確定していないが、現在私が進めている『地域交流創造ビジネスの実態と関係人口創出効果に関する研究』について、研究の着想に至った背景を記しながら、もう少し具体的に紹介しようと思う。

2019年6月、三浦研究室では鳥取県大山町で空き旅館を再生させて地域を活性化するプロジェクトに参加した(写真1、2)。調査へ行き会議を重ねる中で、ふと「今流行りのサブスクリプションを宿泊事業にも応用できないか?」という案が出た。今まで泊まり放題というのは聞いたことがないし、非常に面白いアイデアだと盛り上がったがそれだけでは地域の活性につながらない。そこで、都市部の人が泊まり放題サービスを利用するために定期的に地方に訪れて、地域活動にも参加するような仕組みができたらいいと考えた。「地域貢献活動を条件に盛り込んだサブスク式泊まり放題」にした事業を行えないか提案しようという話になった。

写真2

まだ題目は確定していないが、現在私が進めている『地域交流創造ビジネスの実態と関係人口創出効果に関する研究』について、研究の着想に至った背景を記しながら、もう少し具体的に紹介しようと思う。

2019年6月、三浦研究室では鳥取県大山町で空き旅館を再生させて地域を活性化するプロジェクトに参加した(写真1、2)。調査へ行き会議を重ねる中で、ふと「今流行りのサブスクリプションを宿泊事業にも応用できないか?」という案が出た。今まで泊まり放題というのは聞いたことがないし、非常に面白いアイデアだと盛り上がったがそれだけでは地域の活性につながらない。そこで、都市部の人が泊まり放題サービスを利用するために定期的に地方に訪れて、地域活動にも参加するような仕組みができたらいいと考えた。「地域貢献活動を条件に盛り込んだサブスク式泊まり放題」にした事業を行えないか提案しようという話になった。

するとその直後2019年7月に、『定額全国住み放題ADDress 今夏、続々新拠点オープン!』という記事をネットで目にした。新しい画期的なアイデアだと思っていたが、既に事業として始めている会社があったのだ。このADDressという会社は、2019年4月に、定額で全国住み放題の多拠点コリビング(co-living)サービスを開始していた。他にも、2019年1月には「世界を旅して働こう」と題したサブスク型コリビングの「HafH(ハフ)」や、お手伝いを通じて地域のファンを創出する「おてつたび」がサービスを開始していたり、2019年6月には旅人求人サイトのSAGOJOがTENJIKUという「地域のチカラになって無料で泊まる新しい旅のかたち」を提供するサービスを開始していたりすることが分かった。自分たちの提案に似た「旅×仕事」「地域の力になって無料宿泊」「定額制多拠点コリビング」と銘打ったサービスが、ほぼ同時期に次々とリリースされていたのだ。題目にある「地域交流創造ビジネス」とは、これは私が勝手にそう呼んでいるのだが、この手の地域との交流を創り出している商業活動のことである。

結局、泊まり放題サービスを大山で実現させる方向には至らなかった。しかし全国に視点を移すと、多拠点居住やリモートワークといった新しいライフスタイルや、それを提供する地域交流創造ビジネスによって、地方活性に新しい方向性が見えてくるのではないかと考えた。

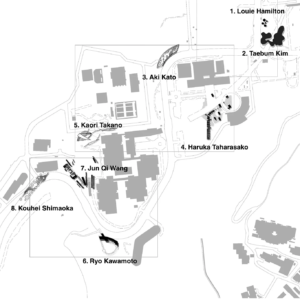

図1 関係人口(総務省の図を元に筆者作成)

図2 三大都市圏居住者の地域との関わりの状況(国土交通省『関係人口の実態把握』より)

一方で、行政や地方自治体による地方活性化の取り組みを調べていくと、今注目されているのは移住ではなく「関係人口」であることを知った(図1、2)。「関係人口」とは、移住した「定住人口」でもなく、観光に来た「交流人口」でもない、地域や地域の人々と多様に関わる人々のことを指す(総務省)。人口とあるが、数ではなく、そうした人々の事ことである。この概念は2016年頃に登場し、政府においては2017年の「これからの移住・交流施策のあり方に関する検討会」から「関係人口」に着目した施策に取り組むことの重要性が議論されるようになっていった。

では、関係人口になる側である我々生活者はどうか。

従来のように会社のために都市部に住むことの必要性は無くなり、働く場所や環境に縛られることなく、自分らしい自由な働き方や暮らし方ができる人々は増えている中、

-

変化がスピードを増す時代に、安定はかえって淀みを生み、リスクになるとも思える。(産経新聞 2020/1/5)

-

「決める」ことがリスクにもなる時代だ。「暮らしの可変度を高めておくことが生きやすさにつながる」という見方にたてば、「決めない」ことはむしろ強さだ。(博報堂生活総合研究所サマーセミナー2019「消費対流~『決めない』という新・合理~」)

という意見が新聞記事や講演会で発表されている。目まぐるしく変化する社会環境や技術の進歩に柔軟に対応するためには、一つの場所に縛られず、暮らしの可変度を高めておくことが必要だという考え方は広まりつつある。また「2019年のトレンド予測」(リクルートホールディングス 2018/12)には“デュアラー”(都市と田舎の2つの生活を楽しむ二拠点生活者)という言葉が挙げられていることや、「住まい方の意識トレンド調査」(全宅連・全宅保証 2019/03) では、将来地方に住みたいと考えている人が41%に上り、さらに都市部に住みたいと答えた人の中でも半数以上が二拠点居住(週末移住)に興味を持っているという結果が得られていることから、我々生活者全体としても、地域への移住や多拠点居住への興味関心が高まっていることが分かる。

民間事業者側、行政・自治体側、それぞれ細かいターゲットやアプローチは違うが、大きく見ると「関係人口」の増加は双方にとって利益をもたらす。生活者にとっても新しいライフスタイルが実現可能となり社会に浸透することは非常に望ましいことであり、三者がWin-Win-Winの関係になれる構図が見えてくる。

しかし、それぞれにおいてはまだ黎明期であり、手探りで進めていたり、認知されていなかったりと、お互いがお互いを知らぬままとりあえず突き進んでいるような状態である。

こうした現状を解消するために行っているのが『地域交流創造ビジネスの実態と関係人口創出効果に関する研究』だ。現在は事業者に対するインタビュー調査を行いつつ、行政の資料や生活者に対して行ったアンケートについて、データ分析やテキスト分析を行っている。調査・分析結果をもとに、地域交流創造ビジネスを成立させていくための必要条件や課題、その実践が関係人口の創出にどう貢献しているのかなど、現時点での実状を明らかにし、加えて行政や自治体が行う取り組み、生活者のライフスタイルとの関連性・親和性について言及し、今後の行政や自治体の支援や関与のあり方を検討していくつもりだ。

今ちらほらと見えている新しい暮らし方は、より自由で面白い未来をもたらすだけでなく、東京への一極集中や地方の疲弊に伴う社会問題を解決できる可能性を秘めている。現在進行形で変化をしている民間事業、行政・自治体、生活者の暮らしの在り方について客観的かつ総合的な知見を得ることで、新しい選択肢がより早く世の中に広まり、彷徨いながら模索しているそれぞれがお互いの補助輪となりながら、相乗効果を生んでいく一助になればと考えている。