【三浦研究室】人の行動や心理から建築・地域にアプローチする

はじめに

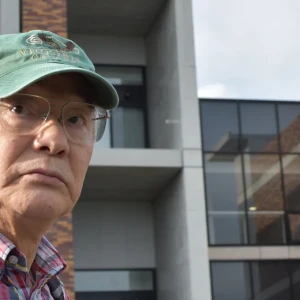

教授 三浦 研

建築の設計は、利用者ニーズ、社会的制度、法規、予算、デザインなど、多岐にわたる変数を解く創造的行為です。時代や社会背景の変化に応じて、同じ敷地でも、設計者によって異なる建築が作られてきました。しかし、何がうまく機能して、どのような制度も含めた課題が浮かび上がったのか。本来は、事後に建築を十分に検証したうえで、次の設計に着手すべきところが、利益を生み出しやすいビルディングタイプを除いて、実態把握や分析はなおざりになりがちです。特にユーザーが声なき声を上げることの難しい建築は事後的な検証に手が付けられない傾向があり、研究が大きな力になります。また、これからの社会が求めるような時代を先取りした建築も、一般化・定式化していない萌芽的な状況にあるため、どのような設計がふさわしいのか、また、どのように運営するべきなのか、単なる設計の範疇を超えた、企画、設計、運営にわたる総合的な建築のあり方が求められます。

三浦研究室では、建築計画の立場から、人や社会に貢献、役立つよりよい建築、地域を創るための理論的裏付けとなる研究に、人の行動や空間の使われ方、心理的側面に着目して取り組んでいます。また、研究から得られた知見を新たな建築プロジェクトに適用すること、つまり、研究と実践を両輪として推進していくことを目指して、人の行動や心理、関係性を解析・評価から建築や地域の実態に取り組んでいます。

本企画では、現時点で、三浦研究室で取り組んでいる研究やフィールドワークを担当者に執筆してもらいました。具体的には、視覚的な解析・評価から、設計時の制度的課題、介護職員のストレスの測定など、高齢者施設を対象とした研究から、日本と中国の公開空地の管理手法、空き店舗が増加する商店街におけるアクションリサーチ、サブスクリプション式の新しいビジネス、京都市の景観規制まで多岐にわたります。

今年は、コロナウイルス感染症の影響により、多くの企業・大学でテレワーク、オンライン学習が導入されて、ゼミ活動も大きな制約を受けるなかで実践しています。課外活動が長期間にわたり禁止され、建築や都市の研究がフィールドに出られない制約を受けて、まだ研究のゴールが見えずに暗中模索しながら取り組んでいるプロジェクトも含まれています。しかし、若い感性でフィールドに体当たりした悪戦苦闘の軌跡にこそ、建築や地域のヒントが読み取れるのではないかと思います。個々の実践から課題と同時に可能性を感じていただけたら幸いです。