【三浦研究室】人の行動や心理から建築・地域にアプローチする

中日における公開空地の特徴と管理手法に関する研究

博士後期課程 鄭 湉(テイ テン)

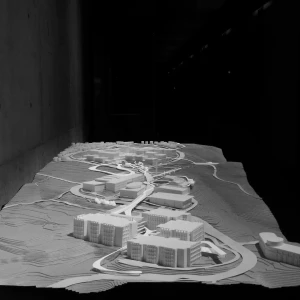

市街地環境の整備改善および公開空地の確保のため、日本では1970年に「総合設計制度」が創設されました。総合設計制度によって設置される公開空地は私有地であり、公的な利用を目指しているが、実際の公開空地は植栽やチェーンなどのものを用い、人の立ち入りを制限し、公開空地が囲まれたケースが多い。一方、中国は社会主義共有制度であるため、土地制度では土地の私有が認められておらず、すべての土地は国による所有または農民による集団所有、土地の所有と利用を分離する土地使用権制度である。このように公開空地の所有権に対して、中国と日本のスタンスは大きく異なるが、いずれの国でも、都市にある公開空地は日常的通行や憩い場所やなどの役を演じて、都市の特徴および人々の日常生活を豊かにするという意味において、本質的には都市における位置付けは同じであろう。したがって、本研究では中国と日本における公開空地の比較した上で、日中の人間のライフスタイルを考察し、日中の公開空地の現状を明確し、相互に鑑みるところを指摘することを目指している。

図1 City Tower Osaka

図2 パラツィーナセシリア天満

まず、中日二国における公開空地の現状を具体的に紹介する。大阪市中央区一丁目6-1にあるCity Tower Osaka(図1)が共同住宅であり、こちらの公開空地内部に、植栽が様々な種類があり、当建物の入居者や通行者に視覚上及び嗅覚上の享受をもたらす一方、植栽の魅力も感じられ、花が多く、美しく、カラフルな公開空地である。次に、大阪市北区池田町15-1にあるパラツィーナセリシア天満(図2)であり、共同住宅である。こちらの公開空地では人が座らないように、座る場所の前にフラワーポットを設置しているので、公開空地でありながら、公開されていない状態である。

図3 小区の公開空地で広場ダンスを踊る人たち

図4 公開空地での商売

一方、中国では、平日に団地の隅または出入り口のところに、中国将棋を指す高齢者たちや孫育てをする祖父母たちをよく見かける。夜になると、夕ご飯を食べた後に、人々が家から出かけ、公開空地に家族と一緒に散歩しながらしゃべる人が多い。また、広場ダンス(図3)に参加して、のんびり過ごすことも常態である。とくに近年は、広場でダンスを踊る人が急速に増え、広場ダンスを踊ることが中国人の日常生活のなかでかなり重要な部分になっている。休日には、学生たちはバスケットボールやローラースケートなど様々な活動に参加し、オープンスペースを楽しんでいる。また、1日の仕事が終わった若者に対して、公開空地にある屋台などのお店で(図4)、自分が好きな食べ物を食べ、公開空地に滞在し、近所の人たちと自分の1日の中の喜怒哀楽を話したり、交流を図ったりすることで、人間関係の構築も実現している。

このように中国では公開空地は公的な場でありながらが、市民が私的に使い、充実した生活を送り、公開空地がかなりの賑わいを呈しているが、その一方で公開空地内部の活動による安全上のトラブルも近年よく報道されている。現状では、公開空地の安全性が欠如が問題になることもあり、誰が責任を持つのか、規制はまだ不十分な状況といえる。したがって、中国では公開空地の活性を保ちながら、安全性および衛生上の規制をきちんとすることが課題となっている。

一方で、日本では総合設計制度による公開空地の所有権と使用権が分離しているので、所有者の立場から、安全性や管理し易さやすさを意図して、植栽で公開空地を囲み、関係者以外の立ち入りを禁じるような看板を設置したりしているケースが多く、公開空地が公開性を失っている現状がある。市民も公開空地が私的土地であることを強く認識しているため、公開空地で長時間の滞在を避け、その結果、公開空地がよそよそしくなり、どのように公開空地を活用するかが課題となっている。

したがって、本研究を通して中国と日本における公開空地の規制や管理方式には大きな違いがある。そのためそれぞれの課題や利点を把握した上で、両国における公開空地が都市空間の向上や人間関係に寄与するため、どのような改善を行うべきか、研究に取り組んでいきたい。