【平田研究室】「生きている建築」をめぐるノート

新建築×平田晃久×平田研究室×京都の建築学生 北大路プロジェクト

― 京都の建築学生の拠点をつくる

平田研は今年から始まった研究室であるが、始まるや否やこんなプロジェクトが舞い込んできた。

―建築学生の拠点をリノベーションで設計してほしい―

建築学生なら誰もが一度は手にしたことがあるだろう、雑誌「新建築」。その新建築社からのご依頼である。対象物件は2階+ロフト階の木造住宅で、大きな気積を有した可能性に満ちた空間だ。機能としては8人程度のシェアハウスに、住人以外の建築学生も入ってこられるようなプラスアルファの何かが求められた。

5月から7月にかけてさまざまな形で建築学生を巻き込んでいくイベントを行った。数回にわたるワークショップ(以下、WS)を北大路の家を会場にして開いた。北大路の家は現在使われていないものの、良い状態で保存されていたため、半日程度の集まりに使用することに支障はなかった。2、30人ほどの学生が集まり、グループに分かれて毎回異なるテーマについて議論を行った。議論、といってもそう堅苦しいものではない。WSに参加してくれた学生は1回生から修士まで、京都はもちろん遠くは奈良県の大学の学生と、実に多様である。普段なかなか知ることのできない他大の建築学科事情に共感したり驚きながら、溢れ出すように言葉が生まれてきた。

図1 5/18 キックオフミーティングの様子

図2 7/16 宵山ゼミ(他大学との合同ゼミ)の様子

― シェアして豊かに

この場所で、何を、どのようにシェアできるだろうか。WSを通してみんなで考えてみた。

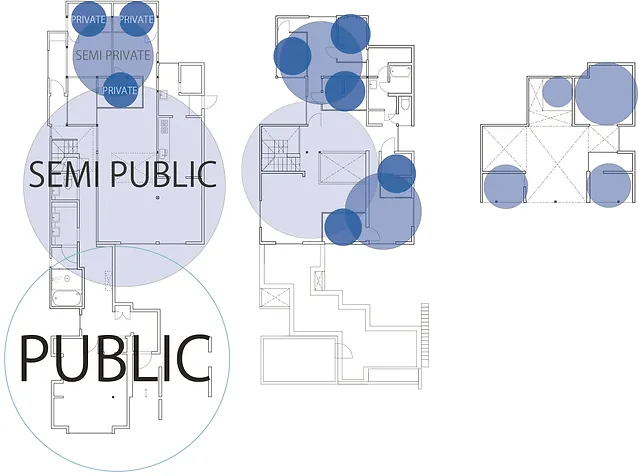

シェアハウスとして定住する「住む人」だけでなく、外部から「来る人」ともシェアできるような空間が必要である。そこで個人の領域を最小化し、共有空間を最大化することを考えた。モックアップの作成などを通し、個室を3畳まで狭くできるのではないかという手ごたえが生まれていった。数字の上では個人の占有面積は減っているものの、共用空間が増えることである意味ではより豊かになっていると捉えることもできる(図3)。そもそもシェアハウスとはシェアしてより豊かに暮らすというところに大きな意義があるはずだ。

個室が狭くなった分、これまで部屋の中にしまっておいた個人の所有物が部屋の外に溢れ出してくるかもしれない。アンケートをとってシェアできるモノのぎりぎりのラインを調査してみた。例えば、衣服。下着などは部屋の中にしまうとしても、上着は部屋の外にかけておいてもいいという意見が多かった。個人の本を部屋の外に出せば、ちょっとしたシェアライブラリーだってできる。(中には歯ブラシをシェアしてもいいという強者もいた。)

空間、モノ以外にも出来事のシェアも考えられる。この場所を使って展覧会、講演会、WSといった様々なイベントを開くことが考えられるが、その運営はどのようにしてされるのか。住人主体はもちろん、友達の持ち込み企画でもいいだろう。ひょっとしたら、当時来てくれた人が後片付けを手伝ってくれるかもしれない。

このように北大路の家ではさまざまなシェアが想定される。日本においてシェアハウスの概念はまだまだ普及途上だが、本プロジェクトは新しいシェアの可能性を追求し得る実験的試みであると言えるだろう。

図3 どこまでが個人の領域か

図4 スタディの変遷

― 広がりのある立体的な空間

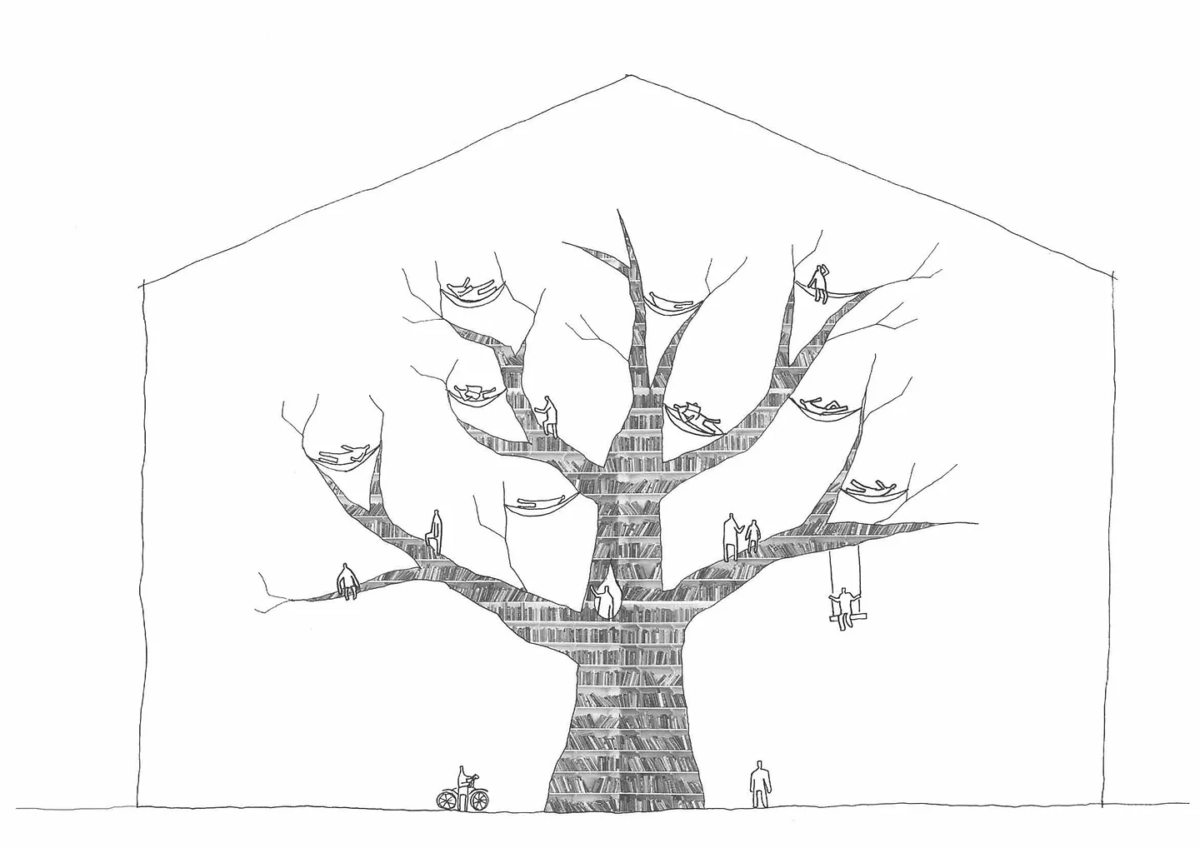

では、実際にどのような空間が生まれつつあるのか。人々の思いから湧き上がってくるような建築はどんな姿をしているのだろうか。

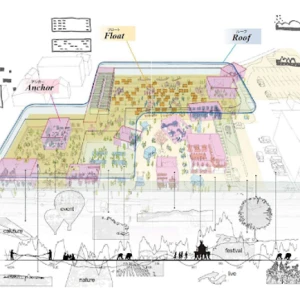

まず個室と共用空間について考えられるいくつかの関係について、研究室内でスタディを行った(図4)。そこからより豊かな共有関係を生み出せそうな3案を選んでWSの場に投げ出すことにした。個室が浮遊しているかのような「カプセル案」、L字ユニットが積み重なり壇上の地形を織りなす「ふろしき案」、いくつかの個室が集まってクラスターをつくる「グラデーション案」である。詳細については平田研究室のウェブサイトを参照されたい。WSではイベント時の使われ方や運営の仕方など、ここで何が起こるかを詰めていく議論を行い、3案とも徐々に生々しさを帯びていった。

ある程度まで参加者の輪が広がったところで、インターネットも利用した投票を行った。結果は、「ふろしき案」が過半数を超えて1番人気となった(図5)。以前WSで投票を行ったときは「ふろしき案」と「カプセル案」が票を二分したが、今回両者に大差がついたのは興味深い。「ふろしき案」の個室は他の2案と比べてL字の欠けている分だけさらに狭いが、それ以上に人を引き付ける魅力があったことをこの結果が物語っている。

図5 アンケート結果

「ふろしき案」

ふろしきをかぶせたような一体的な形。

立体的な空間を生かした今までにないイベントを行うことができる。

「グラデーション案」

グラデーショナルに連続する空間をつくる。

住人の生活がセミパブリックスペースに染み出す。

― 人々の思いから立ち上がる建築

近年、WSを設計プロセスに組み込む建築家は少なくない。平田晃久建築設計事務所が手掛けた『太田市美術館・図書館』(平田晃久エッセイ参照)もその1つの例である。そうすることによって生まれてくる建築は確かにこれまでと違う性質を持ち得るが、今回のプロジェクトは更にもう一段階異なる側面を持っている。

それは、「作り手も使い手も建築学生」であるということだ。これは設計者とクライアントの理想状態であると言ってよい。こんなことが起こるのはおそらく今回が初めてで、そしてこれが最後かもしれない。建築を志し、図面、模型といった共通言語を有し、空間に思いを馳せることができる建築学生にしか為しえない設計プロセスがあるはずだ。

今回投票によって「ふろしき案」が多くの支持を得たが、研究室内の議論だけではこの案が日の目を見ることは無かっただろう。最も個室の容積が小さくて住み手を選びそうなこの案を進めていくことに確信が持てなかったのだ。しかし、WSを通して多くの反響を得た「ふろしき案」は、参加者の意見に揉まれるようにして生々しさを帯びていった。それは模型の初期案と最新案を見れば明らかだ(前頁中段)。

プロジェクトに関わる人々が増えていくにつれて、様々な意見、思いが集まり、繋がり、積み重なっていった。そこから見えてくるのは京都の建築学生が今、真に必要としているもののおぼろげな輪郭である(図6)。それはまるで古代の集落や、中世の教会建築のように、必要に駆られて自然と立ち上がっていった建築を想起させる。人々の思いがそのまま建築になってしまうかのような、新しくもあり原始的な建築の生まれ方がここにはある、そんな予感がしている。

図6 人々の思いが集まって生まれる建築