建築設計事務所という「場」をつくること|竹山 聖

それでも不思議なことに、仕事を探すという目で世の中を見回すと、話はぼちぼちと転がっていないでもなかった。亀掛川の紹介で小田原の住宅を設計し、スケッチを原広司に見せると丁寧に助言をしてくれて「いつの時代にも若い世代に仕事を頼もうとする人間はいるものだよ」と励ましてくれた。考えてみれば原広司自身がRAS というグループをつくって学生時代から建築活動をはじめていた先達だったのだ。アモルフと命名した小林君との会話でもRAS を意識していたことを思い出す。「なにしろ歴史に残る名前になるんだから、慎重に決めないとね」と笑顔で(電話だから見えないわけだがそうに決まっている)語る小林克弘の明るい声に、なんて楽天的なんだろう、でもそうなんだよなきっと、と納得したこともよく覚えている。

同好会の延長のようなノリでの設計事務所設立話は、確かに学生ならではの気楽さもあったかもしれない。しかし、私は本当に就職をしないで生きていくにはどうすればいいかと真剣に考えていたし、この「夢想」にしても内心では本気だった。

磯崎新も黒川紀章も原広司もどこにも就職しないで建築家になっている。篠原一男もそうだ。磯崎、黒川は丹下研で設計実務のトレーニングを積んでいたし、篠原は大学にずっと拠点を置いていた。しかし、とにもかくにも、どこにも属すことなく生きていく道筋はきっとある。のたれ死にはしないんじゃないか。『ぼんやり空でも眺めてみようか』の帯にも選んだ言葉だけれども、「食うや食わず」でも設計をして生きていきたい。そう思ったのだ。

気持ちの強さと楽天性。自分はついている、そして才能もある、という根拠のない思い込み。そうしたものがおのずと人生を開いてくれる。信じる者は救われる、というのはそういう意味だと私は思う。自分はしかるべき人間になれる、という思い込み、信念のようなものが、生きる態度や人と接する時の説得力となって現れるのだ。前向きな姿勢、目の輝き、この人と一緒に仕事をしてみたいと思ってもらえるような、そんな心の強さのようなものが。自分を信じていない人間を、他人が信じてくれるはずはない。

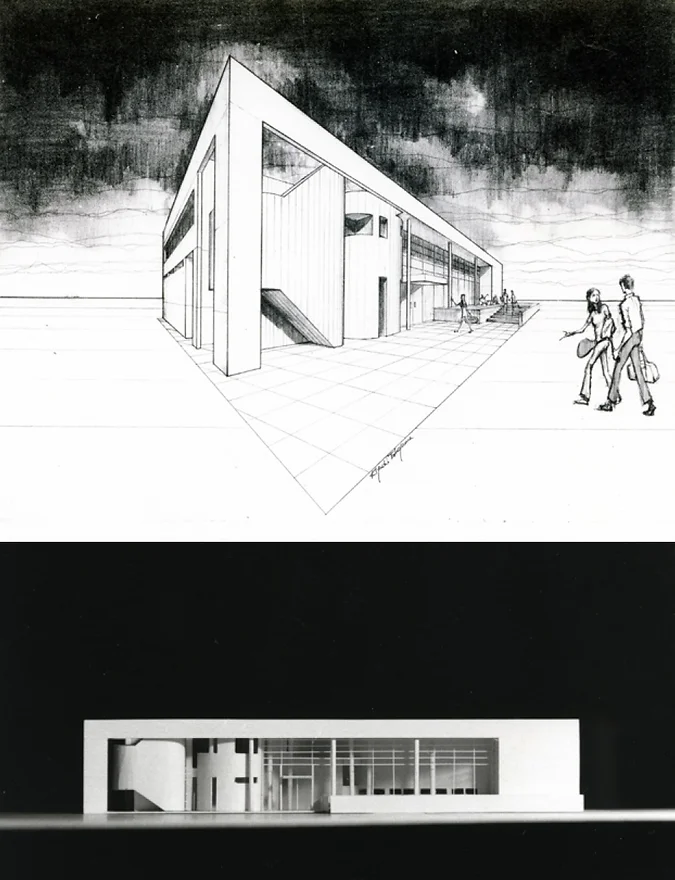

79年の夏には大阪の三国にテニスクラブハウスの設計する機会が訪れた。これは私の持ってきた仕事である。夏休み中の原研を借り、小林克弘が協力してくれ、榎本、亀掛川が参加したが、原研での一学年下の宇野求が一貫して作業をしてくれた。9月に小林と竹山が大阪に出かけ、プレゼンテーションを行った。門型のフレームに曲面壁が納まった三角形プランのクラブハウスだったが、このとき図面を見せた原広司と安藤忠雄と高松伸がそれぞれアールの壁を、ベニヤでうまく納まるよ、鉄板やねアールは、左官でやったらええ、と三者三様だったのが面白かった。

残念ながら仕事はとれなかったのだったが、このとき訪れた高松伸からも設計事務所に勤めることなくいきなり事務所をはじめることについて「やればできる」と励まされた。高松も大高正人の事務所にほんの少し勤めただけで京都に戻り、川崎清の設計を手伝いながら、ほぼ独力で設計実務を学んだ経歴を持っていた。安藤忠雄も何か月かずついくつかの事務所で修業を積んだものの、基本的には独学で建築を学び、事務所を始めている。つまりわれわれの回りには実はお手本があふれていたのである。原研の先輩たちも一人で道を開いている人たちが多かった。山本理顕もそうだ。

おそらく環境が才能を育て、道を決定する。そこに自身の意志を重ね、人は進む道を選びとっていく。東大に進んで原広司の研究室に入り、小林克弘らに出会わなければ、おそらく今日の私はずいぶん違った人生を歩んでいたことだろう。

そして決定的だったのが宇野求との出会いだ。79年の秋、ついに実現に至るプロジェクト「本所の家」が宇野によってもたらされた。原研の2年後輩の竹内晶洋もこのプロジェクトに参加した。アモルフの最初の事務所らしき場所は小林克弘が80年3月に結婚して新居を構える神奈川新町の玄関脇の一室となった。80年の正月明けからは作業が本格化し、2月には修士論文を書き上げた宇野も参加した。小林はと言えば、この頃から香山アトリエを手伝い始めたので、帰宅を待って深夜の打ち合わせが主となった。結局のところ基本設計は私が中心となってまとめ、実施設計の段階で原研に場所を移した。さすがに新婚さんの新居に居候では申し訳ない、と考えたのだ。

構造設計は宇野の同級生で、現在は名古屋大学で教えている勅使川原正臣が担当した。当時勅使川原が所属していた岡田研も生産技術研究所にあったので原研での作業はちょうど都合が良かった。勅使川原の指導のもと、全員で手分けして配筋図を描いた。「同じ高さに梁が通ってないと設計できないよ」という勅使川原の指示にもとづいて設計したから、とてもとてもシンプルな構造体になった。法規的にも制約が大きく、さらにコストが限界的でもあった。のちに安藤忠雄からはプランがシンプルでよい、とほめられたが、実はなかば技術的な限界によるものでもあったのだ。

実施設計は納まり詳細図集や原広司の図面、そして安藤忠雄から貰ったいくつかの住宅の詳細図を参考にしながら必死で描いた。なにしろ現場監理の経験ももちろんないのだ。役所や近隣との対応もはじめてづくしで懸命に対応した。人の話を聞くこと、相手の気持ちを慮ること、わからないことは想像力を働かせて精一杯考えること。現場の監理にしても同様だ。人の話を聞き気持ちを推し量り精一杯想像力を働かせる。帰って調べる。勉強する。そしてどうしてもわからなければ、聞く。謙虚に、そして卑屈にならずに。何事も絶対の解答はなく、よりよい納まりや素材を追求してゆく。設計の段階でも現場の段階でも。建築の設計には、いやそもそも人間のものづくりには、絶対はないのだから。ベストを尽くすしかない。逆に無知であることが謙虚さや緊張感や注意深さを生むこともある。つまりはなにごともいい方に解釈して前向きに進むということだ。そして困難にぶつかったら、全力でそれを突破する努力を重ね、あとは運を天に任せるしかない。決して投げやりな態度でなく、真摯に受け止めて。「どんなにたいへんな現場でも、あとになったら笑い話や」という安藤忠雄の教えをそっと心の奥で反芻しながら。

春休みの原研でせっせと図面を描いていると、原広司から「やはり設計事務所を立ち上げるんだったらきちんと場所を借りてやった方がいいぞ」と助言を受けた。原研を借りて、というのはいくら緊急避難でも虫がよすぎる。そこで「本所の家」が着工してしばらくたった80年6月に、豊島区高田の学習院下にマンションの一室を借りて事務所とすることにした。80年8月には一級建築士事務所登録をする。宇野求が開設者、そして私が管理建築士である。前年の12月に一級建築士試験に通り、1月に免許登録をしたばかり。いまは3年の実務経験がないと管理建築士になれないが、当時はすぐになることができた。だから一級建築士事務所の開設は1980年8月である。つまり自営業だ。これを株式会社としたのが1983年7月。そこから数えて今年が30年。

実質的に仕事を始めた79年を創設、一級建築士事務所開設が80年、83年を株式会社の設立、という具合に使い分けている。だからアモルフ設立前史は4、5年ということになる。まあ、はじまりは曖昧なものだ。制度や法律や登録という社会との接点において初めて日付が確定する。

「本所の家」は80年12月に竣工した。81年6月号の建築文化にも掲載された。撮影はなんと巨匠の大橋富夫である。工事会社は北川フラムから紹介された共同計画で、当時北川フラムたちが経営していた渋谷の傘屋で見積もり調整をし、少ない予算に収めてもらった。構造設計はエステックの大沢良ニから紹介された今川憲英に念のためチェックを受けた。つまりは、初めてにしては、というより、初めてなのに、とても素晴らしいメンバーに支えてもらえた仕事だったのだ。

幸運なことに第二作も続いて仕事がきた。「新宮の外科医院」である。これも宇野求からもたらされた仕事であり、81年3月に着工し12月に竣工した。延べ240坪、総工費1億7千万の大きなプロジェクトだ。構造設計は晴れて今川憲英に、設備設計は今川からの紹介で丹野昌美にお願いした。この二人はその後アモルフのプロジェクトのほとんどをずっと兄貴分のように見守り、助言や指導を与えながら恊働してくれている。頼りになるエンジニアと出会うことも、設計事務所を始めるにあたってとても大きな要素だと思う。

「夢想」もたいせつだけれども、現実化する技術や人の輪はもっとたいせつだからだ。1982年に第一回のSD レビューが始まり、アモルフは82年、83年と連続して最年少入賞を果たした。86年には湘南台文化センター、第二国立劇場、愛知県立文化センターという3つの大きなコンペに続けて入賞あるいは高い評価を受けた。仕事がほとんどなくなった時もあるけれども、とにもかくにも何とかやってこられたのは、人の輪に恵まれたからだとしか言いようがない。

さて、先ほど引いた文章の一節に「暖かい一文を寄せてくれた隈研吾」とあった。いまあらためて読み返せばその慧眼には恐れ入らざるをえない。彼はこの文章が書かれた85年当時は戸田建設を辞してコロンビア大学に研究員として渡ろうとしている時で、さまざまな将来を構想していたところだったろう。その構想の中に建築家という道が果たして含まれていたかどうかわからない。ともかくそれでもいままでの建築家然とした建築家、という形ではない建築の道を考えていたことは間違いないだろう。彼は「アモルフの偉大なる功績」と題してこのようなことを書いてくれている。