文化人類学者/石井 美保|呪術と身体的空間

Miho ISHII | An Anthropological View of the Social, Religious and Corporeal Milieus

聞き手・構成:大野 ひかり、聞き手:森 翔一、戸田 湧也

取材日:2025年7月7日

『呪術』と聞くとどこか非日常的でオカルトめいたものを思い浮かべるかもしれません。しかし文化人類学者である石井先生は、それらの営みが人びとの生活や空間のあり方と深く結びついていると語ります。

フィールドワークを通じて各地の信仰や儀礼を観察し、それらが社会や文化の構造にどう作用しているかを探る宗教人類学。その探究の姿勢は、私たち建築を学ぶ者が、敷地の歴史や人びとの営みに耳を傾け、土地固有の文化を読み解こうとする姿勢と重なる部分があるのではないでしょうか。そんな共通点を手がかりに、宗教人類学の世界をのぞいてみたい――そう考え、石井先生にお話を伺いました。

1.先生が惹かれたもの

今号の特集テーマは「惹かれるもの」。

まずは、文化人類学者・石井美保先生が、どのような出会いや問いに惹かれ、研究の道を歩んでこられたのかを伺います。学問に興味を持ったきっかけから、遠くアフリカや南インドでのフィールド調査に至るまで、その探究の軌跡が見えてきました。

――文化人類学には、どのようなきっかけで興味を持たれたのですか?

石井 学部の3年生からゼミに入るんですけど、もともとフィールドワークがしたくて。大学を選ぶときもフィールドワークができるところ、という点で北海道大学を選んだというのがあるんです。大学に入って一人で海外旅行に行ったりするうちに、やっぱり人の生活に自分は興味があるんだなというのが分かってきました。南太平洋の国々やインドネシアに行ってみたんですけど、その経験を通して、この先もこうやって人びとの暮らしについて勉強がしたいなと思うようになり、文化人類学のゼミに入ったのがきっかけですね。

――フィールドワークをしたいと思ったのはいつ頃からですか?

石井 いつ頃ですかね。もともと、自然の中で暮らしたいなと、漠然と高校生くらいの時からか、もっと小さい頃からですかね、そう思っていました。それにはいろんな方法があると思うんですよね。ただ、私の場合はすごく文系だったので、文系でもフィールドワークができて、海外で調査ができてとなると、高校生の時はその存在すら知らなかったんですけど、私にとって文化人類学というのが、かなり魅力的な学問として登場してきたという感じですね。

――高校以前に海外に行った経験がきっかけになったわけではないのですね。

石井 そうですね。特にそれはないんですが、小さい頃に、川端康成が監修した『少年少女世界の名作文学』を読んだりして、そうした海外の生活、特にヨーロッパよりも非ヨーロッパの人びとの暮らしに触れてみたいな、と感じたというのは割と影響があったかもしれないですね。

――北海道大学での研究テーマが「精神分裂病(=現在は統合失調症と呼ばれる)」だったと拝見したのですが、そこから宗教人類学へと研究テーマが変わったのはなぜでしょうか?

石井 もともと現実世界がただ一つだという感覚があまり自分の中になかったんです。個々人が感じて、見ている現実世界というのはたぶん多様なものだろうなと思っていたんですね。精神的な病と思われているような世界を生きている人たちにとっても、その人自身にとっての現実があると思うんです。そういうことについて卒業論文を書けば、前から気になっていた現実の多元性みたいなことに近づけるのではないかと思ったというのが一つです。ですので、自分の中では一貫していると言いますか、そこが一つの原点で、文化人類学的な調査に進んでいったという感じですね。

――そして京都大学の大学院に来られてから、タンザニアやガーナなど、あまり馴染みのない場所をフィールドに選ばれていますが、どのような経緯で決められたのですか?

石井 タンザニアは、修士課程に入って最初の調査地として選びました。学部の時にフィジーやインドネシアなどの国々に行っていたのですが、アフリカは行ったことがなかったので行ってみようと思ったんです。タンザニアでの調査も面白かったのですが、先行研究を読んで、西アフリカには昔さまざまな王国があったことを知って、そこにはより濃密な文化的実践があるんじゃないかと思って、博士課程の調査地としてガーナに移りました。

――異国の地に一人で行くことに、恐怖心はありませんでしたか?

石井 行けば現地の方にいろいろ助けられてなんとかなる、と言いますか。アフリカに一人で行くと聞くと、何かすごいようなイメージを持たれると思うんですけど、実際は本当に助けられつつやる、という感じですね。アフリカは遠いので、調査期間は、一度現地に入ると8ヶ月ほど滞在し、一度日本に戻ってから、また行くという形でした。博士論文の調査では、合計15ヶ月ぐらい現地にいましたね。

――長期滞在されると、ご自身にも大きな変化があるかと思います。どのような変化がありましたか?

石井 まずは言葉ですね。日本で学ぶのが難しい言語もあるので、現地で生活しながら学びます。私は村に住んでいたので、電気や水道もない環境でした。最初は驚きも多かったのですが、だんだんそれが日常になっていきます。宗教的な儀式や祭祀も、生活の一部になっていくんです。

あとは、身体的にも変化がありますね。イモが主食なので太ったりします(笑)。よく「フィールドワークでは男性は痩せるけど、女性は太る」と言われます。でも、病気にはなりますね。私も何度か罹りましたが、大抵の人がマラリアには罹りますね。

――そうして全く異なる生活や文化にもだんだんと慣れていくのですね。ご自身とは異なる文化圏に調査で入られる際、大切にされていることは何ですか?

石井 そうですね。それは日本でも同じですが、一人一人を見るということです。全体として見るよりは、一人一人の人生や状況を大事に考える。また、経済的な格差があるということを忘れないようにしています。自分は学生であっても、日本から来られるだけの経済力を持っていて、一方現地の方はそうではない状況にある。自分がある種、特別扱いしてもらっているという負い目もあるんです。だから、それを当たり前だと思わないようにしよう、と。常に教えていただく立場なので、謙虚さはやっぱり大事だなって思いますね。

――やはり村やコミュニティに入っていく際に、壁を感じることもあるのでしょうか?

石井 どうでしょう…これまでに長期で滞在したタンザニアやガーナ、インドの村ではあまりそういうことはなかったですね。遠くからわざわざ勉強に来ている、ということで、皆さんに親切に教えていただけることが多かったです。女性であるということが、いい方に働く場合も多かったと思うんです。ただ、女性に対する禁忌みたいなものはあって、入ってはいけない領域があるので、そういうところは調査の限界を感じました。

――こうして現地で調査を進める中で、どのように研究テーマを絞っていくのでしょうか?

石井 修士課程の時は本当に右も左も分からず、たまたま路上で出会った人たちが関わっていた宗教実践に、突然飛び込んでいったような感じでした。さすがに、と思って博士課程の時は先行研究を読んで、だいたい頭に入れていったんです。でもやっぱり現地に行ってみると、先行研究とは違うことが色々見えてきます。この村がどんな経緯でできて、それぞれの宗教実践がどのような位置づけにあるのかというようなことが半年くらい滞在してようやく見えてくるという感じですかね。

――フィールドワークをする中で、宗教的なものに惹かれていったのですね。

石井 宗教実践は人類学では王道のテーマの一つなので、最初から宗教的なものを調べようと思っていました。アフリカでもインドでも日本でもそうですけど、民俗的な宗教というのは、宗教というカテゴリーにくくられているわけではなくて、生業や政治、社会制度など、生活のすべてに結びついているんです。

――宗教が根幹と言えるのですね。

石井 そうですね。やっぱり社会の権威にも結びつきますし、中心と周辺の関係にも結びつきますし。

――フィールドワークで得た膨大な量のリサーチを、研究に落とし込んでいくのは難しそうですね。

石井 そうですね。それは本当に難しくて、学生さんがみんな悩むところなんです。文化人類学者が書くものはエスノグラフィ(民族誌)というんですけど、調査したことの全てを一つの民族誌にまとめきることはとてもできないです。それでも調査をしているうちに主な項目が見えてくるので、たとえばガーナでの私の調査の場合でしたら、カカオの生産と宗教実践との関係とか、あるいは民族同士の関係とか、そういうふうに項目が見えてきたら章立てを組み、同時に抜けている項目をまた調査していくという形でストーリーを作っていきます。その中でいままで読んできた先行研究を見返して、先行研究の何に自分が違和感を覚え、どこを批判できるのかを考えることで、理論的な視点が見えてくるという感じですね。

――先ほどフィールドに深く入り込むと、自分自身も変化されるというお話もありましたが、対象を客観的に見るのが難しくなりそうですね。そのバランスはどうされていますか?

石井 そこにはたぶん、二重性があると思います。自分の身体を通して内在的に理解するという視点と、それを一回客観的に相対化する、あるいは再帰性をもって見る視点といいますか。その両方の視点が、論文を書く中で大事になってくると思いますね。内在的な理解だけでは、自分の私的なメモワールのようになってしまう可能性もあります。民族誌や学術論文としてまとめる際には、ある程度の普遍性を持ちうる理論と、自分の研究をどう関係づけるかという視点が大事になってきますね。逆に、民族誌や論文という形にすることで内在的な経験とか感情みたいなものが取りこぼされてしまう場合もあると思います。そういう部分は別の形で出すのがいいのかなと思います。

――別の形で出す、というのは物語の本などですか?

石井 たとえば博論を書いた後に出版する一般書では、自分がどのようにフィールドに入り、どのような感情的な変遷があったのかをもう少し前面に出して書く場合が多いと思いますね。私の場合は、人類学的なエッセイみたいなものも書いてるんですけど、そこではもう少し言語化の難しいようなことを書こうとしています。

――先生のウェブサイトでエッセイを拝見したところ素敵なスケッチもたくさんありました。写真よりもスケッチでの記録が主流なのでしょうか?

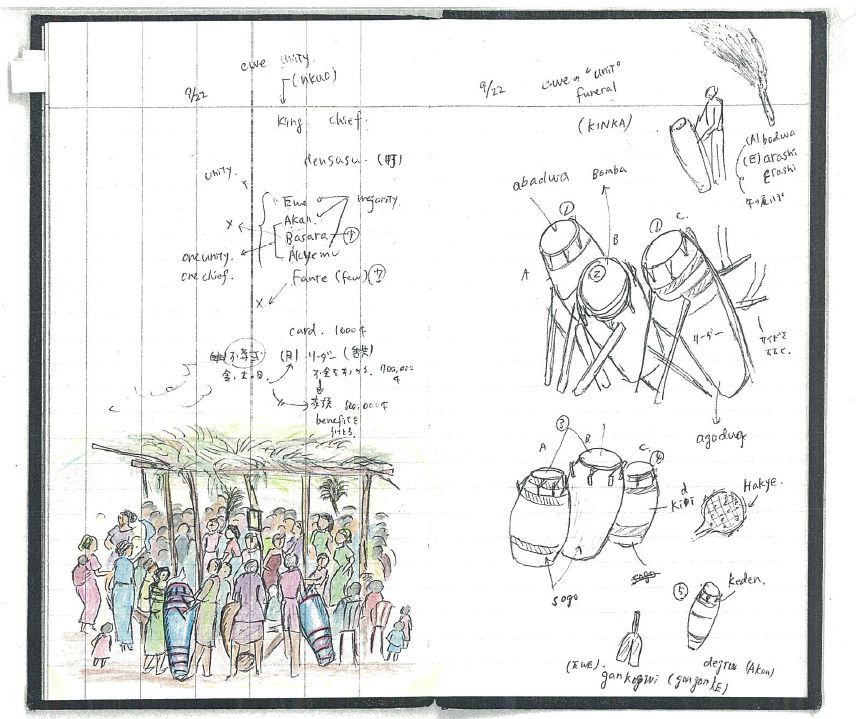

石井 そうですね。私がガーナで調査していた2000年代初めは、まだICレコーダーやデジタルカメラが普及し始めた頃で、いまのように気軽に録音したり写真を撮ったりできなかったんです。それに録音や写真は、撮られる側が身構えてしまい、対象との間に距離ができてしまうことがあります。でも、スケッチは壁ができないんです。私が描いていると、みんな寄ってきて見てくれるので、それがきっかけでコミュニケーションが生まれます。また、細かく描くことで、モノのディテールや仕組みがよくわかります。儀礼の道具など、写真に撮ってはいけないかもしれない、と感じたものはスケッチしていました。スケッチは文化人類学の調査において、とても良い方法だと思います。

2.呪術とは何?

いよいよ石井先生の専門分野である「呪術」について伺います。人が世界とどう関わってきたのかを問う文化人類学の視点から、石井先生に「見えない力」の意味をお聞きします。

――先生がおっしゃる呪術とは、どういったものなのでしょうか?

石井 「呪術」は学術用語として使われている言葉です。人類学で使われる呪術や妖術といった言葉は、もともと人類学者たちが、現地の人びとが行っていることを名付けたものなのです。現地の人たち自身はそれを別の言葉で呼んでいました。いまでは「呪術(magic)」という言葉を自分たちのものとして使っている場合もありますが、それぞれの言語や実践によって、その意味するものは異なります。ただ、大まかに言うと、呪術とは自然的なものも超自然的なものも含めて、世界に働きかける技術だと言っていいでしょう。日本でも様々な儀礼や祈りの方法があると思います。世界に働きかけたり、あるいは「あるべき世界」「そうあってほしい世界」を儀礼によって先んじて演じることで実現させたりする、そういった行為として呪術はあると思います。

――すると、お祭りも呪術の一環と言えるのでしょうか?

石井 はい、京都の祭礼などは、呪術的な要素がすごく大きいと思いますね。

――儀礼があってこそ呪術と言えるのかなと感じました。たとえば、特定の信仰を持っていなくても、つい神頼みしてしまうことってありますよね。こういった単なる祈りも呪術といえるのでしょうか?

石井 呪術はそういう心的な状態というものでもありますが、どちらかというと、先ほど「演じる」と言ったように、パフォーマティヴなものと言いますか、自分の身体を動かすことで、ある状態を創り出すという側面が含まれていて、その行為によって自分の心的な状況も変わるという面が大きいと思います。たとえば神社で茅の輪をくぐる儀礼がありますが、あれもある種の境界を創り出し、それを越えることで、何かこうシンボリックに自分のあり方が変わるわけです。実際に身体的に境界を越えるという行為が変化を創り出している。呪術は、そうした身体的実践としてイメージできるかと思います。

――身体的な動作をして、自分の動きで世界を変える、世界を演じるというか、そういうものが呪術としてはかなり大きな要素なんですね。

石井 そうですね。ですから呪術というとすごく特別なことに見えますが、たとえば何か大事なことがあるときに「今日はこの服を着るとうまくいく」と勝負服を着たりすることも、それと似た行為だといえます。あるいは建築の中にもそうした仕掛けがあると思うんですね。ある場所から別の場所に入っていくことで、別のステージに入るような空間を創り出す。これは身体的な動線や動きを通して、現実を変える試みだと言えるかもしれません。

――心的な変化というより、まさに「実践」ですね。何らかの操作、つまり行動によって変わっていく。

石井 そうですね。行動や、パースペクティヴのあり方もそうです。それによって、まさに儀礼のように、非日常的な空間を一時的に創り出す。そこでは身体的な実践に加え、たとえばお香を焚いたり、ドラムを打ち鳴らしたりといった方法で五感すべてに働きかけることで、日常とは違う状態を創り出すのです。自分だけではなくて周りにいる人もその場に加わることで、それが共同的な現実になっていくと言えますね。

3.宗教実践と身体的空間

呪術や宗教実践が「身体を通じて」行われるという視点から、その舞台となる空間へと目を向けます。石井先生が暮らしたガーナの精霊の社を例に、その身体性と空間の関係を探ります。

――呪術が身体的な実践を伴うという点は、身体的な空間を扱う建築に近い話だと感じました。たとえば、日本の家屋でも儀礼の際に襖を開け放つといったように、空間を非日常に変える行為が見られます。世界中の儀礼でも、同様に空間を「非日常化」する事例はありますか?

石井 おそらく普遍的なのは、中心と周縁の構造、それに境界の形成だと思います。日本の家屋でも縁側のような境界がすごく大事だと思うんですよね。一方で床の間などは、そこが空間の中心であることを示すような仕掛けですよね。やはりガーナでもインドでも儀礼の場というのは境界を作るわけです。「ここからは入ってはいけない、ここからは神霊なり神なりの領域である」というふうな舞台を作るわけです。そうすることで、神霊の降臨がよりアクチュアルに感じられるようになります。こうした空間的な仕掛けというのは私たちの日常にもあると思いますね。

――ガーナで調査をしていたときに精霊の社に住まわれていたそうですが、どのような建物だったのですか?

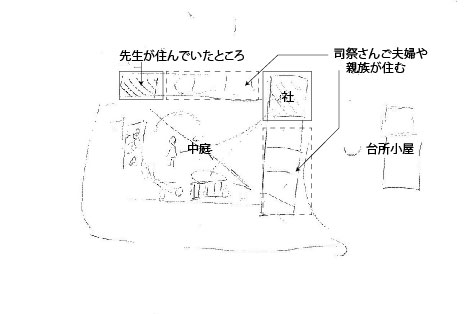

石井 その建物は、村のはずれに長屋のような感じで、司祭さんの家があって、その一角に当時セメントの壁で区切った、祭祀の道具を入れた二間ぐらいの社がありました。そこが祭祀の中心になっていました。

――生活空間と儀式的な空間がすごく近いですね。

石井 そうですね。アフリカやインドの家もそうですが、人びとは日中はあまり家の中にいなくて、中庭で喋ったりして過ごします。家の中に入るのは寝るときくらいですね。ガーナの村では精霊の祭りがあるんですけど、祭りの時には中庭にドラム奏者とか歌い手たちがいて、結界のようなものが作られます。そこで司祭に憑依した精霊が踊ったりするわけです。祭りになると、空間一帯が日常とは全く異なる世界になりますね。(上図参照)

――儀式はどのくらいの頻度で行われるのですか?

石井 大きな祭りは年に1回ほど、乾季に行われていました。小さな儀礼は、しょっちゅうやってましたね。いろんなところから依頼しに来る人がいて、何か困ったことがあって儀礼をお願いする人がいると、司祭さんが祈祷を捧げたりしていました。

――面白いですね。祇園祭の時に四条通が一変するような、日常の中に立ち上がる仮設的な空間なのですね。

石井 そうですね。司祭さんを中心に、その助手である代弁者と呼ばれる人が儀礼の空間を作っていました。あとこの辺は台所小屋なんですけど、儀礼の間、女性たちがここで料理をして、来た人みんなにご飯を振る舞わないといけないので、本当に表舞台と裏舞台みたいな感じで、また全然違う世界がありましたね。

――台所小屋が少し離れたところにあるのは、何か意味があるのでしょうか?

石井 おそらくかまどでご飯を作るときに煙が出るので、中庭には置けないんじゃないかな。中庭はどちらかというと応接間のような場所で、お客さんや依頼者が来ると、門から入って日陰のベンチに座って話をして、必要があれば社の中に入って儀礼をするという感じでした。こっち(台所小屋の方)は本当に裏ですね。日本の昔の家屋でも、暗くなりやすい北側の端に台所があって、応接間などが南に配置されていたと思うんですけど、それと少し似ていますね。

――京町家に見られる「ハレ」と「ケ」のような。

石井 そうですね。

――場の序列が決まっているんですね。

石井 序列というよりは、場の種類が分かれている気がしますね。あと、女性が入ってはいけない場所というのがありました。月経中の女性は穢れているとされて、隔離されるんですよね。そういう意味でも、精霊の社の正面にあたる中庭はやはり大事な場所なんですね。

――まさに生活空間が儀式の場になるということがわかりました。日本でも生活空間の中に神棚を置いたりしますよね。

石井 そうですね。方角も大事ですし、場合によっては風水も関係していますよね。いま、沖縄本島の南部で調査をしていますが、集落の構造自体が方角によってかなり規定されているところもありますし、方角だけでなく、どこに山があって、川があってというような、自然環境との関係性の中で集落の構造が形成されています。それと似た意味で、儀礼と空間の構造というのは結びついているんじゃないでしょうか。

4.宗教儀礼と都市空間

宗教的実践が行われる空間から、さらにスケールを広げて都市へと視点を移します。石井先生が調査されたインドの事例を通して、宗教と都市開発の関わり、そして「都市を形づくる見えない力」について伺います。

――沖縄の集落の構造が、方角や地形によって決まっているという話は非常に興味深いです。宗教儀礼は、とても複雑なルールに基づいているのでしょうか?

石井 そうですね。そういう意味では、インドの村落もかなり合理的だなと思いますね。合理的というより、道理があると言いますか。たとえばここに泉があって川が流れていて、山が背後にあってという地理的な環境と、その土地に配置される祭祀のための場所というのはかなり有機的に関係していると思います。たとえいま、そういう宗教儀礼をする人がいなくなっていたとしても、その痕跡を見ると、なぜこの場所にこれを作ったのかというのがわかってくるんです。

いま調査をしている沖縄本島南部の集落では、一番標高が高い場所にお宮があり、東側に昔からの祭祀の場所が、西側にはあの世につながるとされる場所があります。たとえば、昔、死者を運ぶ龕(がん)を置いていた場所は西に配置され、そこを下っていくとお墓があって、断崖になっていて、その下に川が流れています。その当時の村の思考みたいなものが集落の構造に現れている、それはすごいことだなと思いますね。

――時代が進み、新しい建物ができたり、開発が進むにつれて、そうした歴史的な構造は失われていくのでしょうか?

石井 どうなんでしょうね、沖縄の場合、戦争で全て破壊されてしまい、その後再興した時に、部分的には昔のそういう原理といいますか、道理みたいなものが復活はしているんですけど、やはりその後の約80年の間でなかなか継承されないところもあったと思います。どんどん新しいものが入ってくることで、つぎはぎみたいになっているような感じがします。元々あったものを探してみたり、教えてもらったりするとわかるんですけど、そうじゃないと本当にわからない。これは日本でいうと、沖縄に限らず結構どこでもそうなのかなと思いますね。

――先生が調査されていたインドの事例で、都市開発と民間信仰が衝突したという話を伺いました。

石井 それはマンガロール(インド南部カルナータカ州南西部の都市、現在はマンガルールに改称)という町の近くの、内陸の方の農村地帯での話ですね。そこにすごく大きなマンガロール経済特区という石油化学系のコンビナートができてきたんです。その土地には、ブータと呼ばれる神霊の祭祀が古くからあるんです。この信仰は土地との結びつきがすごく強いんですね。神霊こそが土地の主であるとされているのですが、その土地を切り開いてコンビナートを造るという時に、企業側はそこにあるたくさんの社をすべて壊す、ないしは移動させようとするんですね。それに対して儀礼の中で司祭に憑依した神霊自身がそういうことを許してはならないと人びとに命じるわけです。また社を破壊したり移動したりした後に何かの不幸が連鎖的に起こると、それが神霊の意志によるものではないかという恐れから、開発を反対する運動が起こり、それがより近代的な環境運動へとつながっていったということがありました。

5.建築と文化人類学の交差点

最後に、ここまで見えてきた文化人類学と建築の接点について伺います。人の営みや空間を読み解くという点で、両者は共通点を持ちながらも、その視点や方法には違いがあるようです。

――建築家の方との対談で、建築と宗教人類学、文化人類学に深い可能性があると感じると話されていたのを拝見しました。どのような可能性があると感じますか?

石井 建築家と文化人類学者が一緒に調査をすることが、割とよくあるようなんです。そうすると、建築学をやっている人が見るのと、文化人類学者が見るものが、視点は似ているのに、着眼点がどこか違う。それがすごく面白いなと思うんですね。

たとえば、防災をテーマにして町に調査に出たときに、人類学者は路地を歩く人の「身体」に着眼するんですけど、建築学者の方は人が歩くその「道」に着眼する、というエピソードを読んだことがあります。そうした着眼点の違いはあっても、場所や空間の構造と、そこにおける身体的な実践を通して生まれる意味の両方を見る、という点が人類学者と建築家には共通しているかもしれないですね。

――特にそういった路地のような人の生活がにじみ出るような空間は、ただの道というものを超えて感じるものがありますよね。

石井 そうですね。やはり集落や建物の構造というのは、先ほどの沖縄の集落もそうですけど、人がいなくなって、どんどん世代が変わっていっても、その歴史が痕跡として残るし、積み重ねが堆積していくので、ある種、思考が物質的に堆積していくようなところがありますよね。人類学者もそこを読み解くし、建築家も別の観点からそこを見るので、そういう意味では複数の視点の重なり合いとそこにある差異がすごく面白いですね。そこに協働の可能性があるなと感じます。

――新築を作る建築家として、そうした人びとの営みによって色づく空間を、意図的に作ることができると思いますか?

石井 私はやっぱりインドの集落とか、沖縄の古い集落とかを見ていると、何か必然性があってこうなってるのだと、ひしひしと感じますね。それは必ずしもいま住んでいる人にとっての利便性ではないんですけど、たとえばこの地形と人びとの生業や宗教祭祀のあり方とか、親族関係とかを考えると確かにこうなるよなというような。それが長らく住まわれ、使われていくうちに、いろんな時代の趨勢の中で徐々に変わっていって、さっきの話にあった路地のような人びとの生活の中の独特な空間が生まれてくると思うんですね。ですから、最初それがどうやって創り出されるのかというのが、興味深いですよね。たとえば都市空間の中でそうしたものをどう再編するのかとか。

以前、建築家の原広司さんと社会学者の吉見俊哉さんの対談で、原さんが世界各地の在来の集落に関心を持たれていて、そうした集落の持っているポテンシャルをいかに都市空間に埋め込み、再編するかを意識していたという話を読んだことがあります。ですが、そこに暮らしている人の生活と風土との関係そのものを都市に移植できるわけではないので、たしかにそこにはどこか決定的な違いがあるかもしれないと思います。

――そうですよね。たとえば、先ほど書いていただいた精霊の社の空間を日本にそのまま移植したとしても、ここで起こっていたことがそのまま起こるとは思えないです。

石井 そうですね。でも他方でさっき申し上げたような、たとえば日本でも縁側があって、裏手に井戸があって、土間があってというような中心と周縁とか表と裏の構造はインドでもアフリカでも見て取ることができます。そこにはある種なにか普遍性があるのかなと思いますね。近代以前の身体の使い方とか、あるいは内と外の関係とか、そしてそれは、やはり宗教実践のあり方とも深く関係していると思います。

――新築の設計に携わるであろう私たち建築学生としては、その土地の背景や生活の営みといったコンテクストを、より深く読み解く姿勢が必要だと感じました。そう考えるとその場のコンテクストを一掃してしまうような都市開発というのは、文化人類学的の視点から見ても、かなり破壊的なものなのかなと感じましたね。

石井 そうですね。いま、建築の方からもそうした問題に対して様々な試みがなされているのではと思います。新しいものであっても、ある種の境界性みたいなものをあえて創り出すとか、あるいはその土地の風土のあり方を取り入れた建築などもあると思います。人類学でも、場所についての議論ってかなりあるんです。フランスの人類学者マルク・オジェが「非-場所(non-places)」という概念を提起していますが、それこそ空港のような、どこにでも同じ均質的な空間を創り出すような力に対して、場所の独自性を回復すると言いますか…やはり人類学は場所性をすごく重視する学問だと思います。

先ほど沖縄の集落などについて、その歴史が土地に堆積しているというお話をしましたが、そうした過去からいまに至るまでの、人びとの生活の営みとか思考とかが、宗教実践の地層になっているといえますね。それは見ようと思えば見えるけれども、気づかないと分からないというか。たとえば古地図を見たら、ここって昔はこういう地名だったんだとか、いまは暗渠になっているけれど、ここに川が流れていたんだといったことが見えてくると思うんです。そういうことを踏まえて何かをそこに建てるのと、そうではなくて、先ほどの経済特区みたいに更地にして新しい施設をどーんと作ってしまうというのは、やはり全然違うと思います。ですので、さっきの話にあった路地みたいなものが新しく造れるのかという課題も、たぶんそういう歴史的な地層の上に立って、じゃあここならこういう風に建てられる、こういうものになるよねというような自然な理が見えてくるといいのかなと思いますね。

人と空間、社会と文化の関係を見つめる文化人類学と建築学。石井先生の語る「世界の見方」は、建築を通して世界を読み解こうとする私たちの姿勢とも深く響き合い、改めて「世界をどう見るか」を考えさせられる貴重な時間となりました。

参考文献

[1] 石井美保研究室HP, https://www.mihoishiianthropology.com/

[2] 石井美保『環世界の人類学: 南インドにおける野生・近代・神霊祭祀』京都大学学術出版会, 2017.

[3] 石井美保『たまふりの人類学』青土社, 2022.

[4] 狩野 朋子・郷田 桃代「レジリエントな空間と防災:ネパール・パタン、中国・麗江、トルコ・ベルガマの世界遺産エリアの事例から」『文化人類学』85 (2): 254-271, 2020.

[5] 原広司・吉見俊哉『このとき、夜のはずれで、サイレンが鳴った』岩波書店, 2025.

石井 美保(いしい・みほ)

京都大学人文科学研究所教授。専門は文化人類学、特にアフリカと南アジア地域の宗教・呪術・憑依現象の研究を手がけている。タンザニア、ガーナ、南インドなどでフィールドワークを行い、土地制度・環境運動・身体論なども論じている。