コーラス/ コーラ、あるいは、形なき形をめぐって|竹山聖

― はじまり

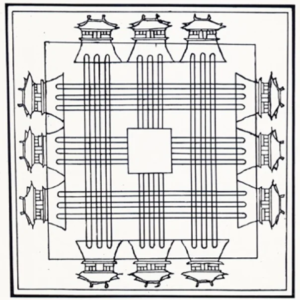

叡智的intelligible なものと感性的sensible なものという二項対立から逃れる「コーラ」、このプラトンの提起した「コーラ」をめぐって、ジャック・デリダは私たちの思惟の在りよう、ものの感じ方の在りようを問い、ピーター・アイゼンマンとのコラボレーション「コーラルワークス」を通して、私たちの、この世界の中に生きつつ、世界を改変する試みである制作の在りようを問うた。2015 年度の竹山スタジオのテーマである「コーラス / コーラ」は、このデリダの問いを一つの契機としている。

2014 年度の竹山スタジオのテーマ「ダイアグラム」が、「コーラルワークス」におけるアイゼンマン側からのキーワード「ダイアグラム」(コーラの図式化、のちに論じる)を手がかりにして、形の生成をめぐる論理を問うたとするなら、2015 年度のスタジオは、そのそもそもの出発点である「コーラ」にまで遡りつつ、これと語源を同じくし、関係の中のものの在りよう、関係を成立させる声や物語の在りようである「コーラス」という言葉を手がかりに、場に根ざした建築的構想の可能性、さらには建築的コラボレーションの可能性を追い求めてみよう、という作業であった。

・・ ・・

― あることとなること

プラトンはその著『ティマイオス』において宇宙の生成を論じつつ、それが理性によってとらえられる永遠の相にならってつくられた、と述べている。なぜならそれが「およそ生成した事物のうちの最も立派なものであり、製作者のほうはおよそ原因となるもののうちの最善のものだから」 ※1 だ、と。

プラトンの言う叡智的なものとは、つねにあるものであり、感性的なものとは、ある出発点からはじまって生成したもの、つまりなるもの、だ。そして「見られるもの、触れられるもの、身体を持ったもの(物体性を備えたもの)」すなわち「感覚されるもの」※2 は、すべて「なる」ものだから、宇宙もまた、物体として私たちに感得されるものである限り、それは「なる」ものである、と言う。かくして、理性によって把握された永遠の似像である宇宙もまた、まずは感覚されるもの、生成したもの、「なる」ものである、という認識から、語り出される。

宇宙もまた生成された物体にすぎない。これはビッグバンで出現した私たちの宇宙像に通じる見方でもある。もちろんプラトンは宇宙をそうした変容する物質世界にとどめおきたいとは思っておらず、その高みの永遠的なるものにまで持っていきたいと思っているのであるが、さておき、『ティマイオス』に関する限り、宇宙は「なる」もののほうに、まずは位置づけられている。

さて、その「なる」ものの中に二通りあって、それは、永遠の相の似像であるか、かりそめの相の似像であるか、だという。前者は理性によって把握されたモデルに即しており、後者は感覚によって把握されたいかにも真実らしい像に基づいている、いわばフェイクだ。私たちが常日頃経験している感覚的世界はすべてフェイクである。しかしその中から、理性によって、真実の、永遠の相をつかみ出すことができる。これが叡智的なるものであり、そうしたおよそ物質世界の中で、最もその高みにまで引き上げられそうなもの、それが宇宙なのである。その製作者は「原因となるもののうちの最善のもの」だからだ。プラトンは宇宙を天体や万有という言葉でなんとか生成の高みに、かなうなら有そのものに持っていきたいと考えている。

プラトンはこれを、言論という人間に許された行為の中で区分けし、見定めようとして、感性の言葉と理性の言葉という区別をつける。つまり、感覚の対象となるものとこれを論じる言論、そして理性の対象となるものとこれを論じる言論、とに。言論を区分けして対象に当てはめ、対象の質を判断する。いわば言論のレベルが対象のレベルに比例する、という思考の逆転を行うのである※3 。理性的存在や感性的存在は、対象のレベルにあるのでなく、言論のレベルにある。言論のレベルが理性的であれば対象のレベルも永遠であり、言論のレベルが感性的であれば対象のレベルも有為転変にある。宇宙も、「なる」、つまり生成したものであるにせよ、理性の言論を通して永遠の相を見出しうれば、それは、存在、有、「ある」、に限りなく近い。いわば神々の似像なのである、と。

整理してみよう。つまり、「生成(「なる」)」はありそうな言論に支えられ、「有(「ある」)」は理性に支えられた言論を通して明らかにされる。「なる」は単なる「所信」であり、「ある」は永続不変の「真実」である。

かくして、プラトンのテーゼである、「ある」ものは理性の対象、「なる」ものは感性の対象、という図式に限りなく漸近していくのであるが、如何せん、プラトンがこの議論を語らしめるティマイオスもソクラテスも神ならぬ人間である。宇宙の至高性、永遠性を証し立てようにも、生身の人間であることの限界がある。いったいはたして、「なる」もののなかから「ある」ことを取り出すことができようか否か。有為転変から永遠を取り出すことが可能であるのか。

「だから、ソクラテスよ、われわれが、神々(天体)だとか万有の生成だとか色々の事柄について、どこから見ても完全に整合的な、高度に厳密に仕上げられた言論を与えることのできない点が、多々出てくるとしても驚いてはなりません。いやむしろ、話し手のわたしも、審査員のあなた方も、所詮は人間の性を持つものでしかないということ、従って、こうした問題については、ただ、ありそうな物語を受け入れるにとどめ、それ以上は何も求めないのがふさわしいのだということを思い起こし、何人にも劣らず、「ありそうな」言論をわれわれが与えることができるなら、それでよしとしなければなりません」※4 、と、このようにプラトンはティマイオスに語らせ、謙虚な身振りを見せる。逃げを打っているようにも見える。対話篇という形式をとり登場人物に語らせる、文学者プラトン。

生成するもの=「なる」もののなかから、存在するもの=「ある」ものを見定めること、すなわち生成から存在への架橋は、プラトンにしてかくも困難なものであった。宇宙は、しかし、その生成(「なる」)の最も高みにある、存在(「ある」)の似像に他ならなかった。それはいわば、善きものの、秩序の、象徴であった。

「この宇宙は、神の先々への配慮によって、真実、魂を備え理性を備えた生きものとしてうまれたのである」※5 、「理性によって把握されるもののうちでも、最も立派な、あらゆる点で完結しているものに、一番よくこの宇宙を似せようと神は欲した」※6 、と、こうプラトンは記している。

1 プラトン『ティマイオス』, 20A,『 プラトン全集12 ティマイオス クリティアス』, 種山恭子訳, 岩波書店, 1975, p.30.

2 プラトン, 前掲書, 28C-D, p.28.

3 すなわち、「生成(「なる」)」に対する「有(「ある」)」の関係が、「所信」〔にすぎないもの〕に対する「真実」についても成り立つのです。(プラトン, 前掲書,29C, p.30.)

4 プラトン, 前掲書, 29C-D, pp.30-31.

5 プラトン, 前掲書, 30C, p.32.

6 プラトン, 前掲書, 30D, p.34.