自治寮と、暮らしの姿

エッセイ:自治寮を巡って

編集委員で4つの自治寮を見て回ったのち、各寮の実測・インタビュー調査を主導した4人が、調査を通じて感じたそれぞれの自治寮の特色について論じた。自治寮は、建物、暮らしぶり、寮内のシステムなどさまざまな観点にその特徴が見受けられるが、ここではハード/ソフトを問わず、各寮を外部の人間として眺めたときにそれぞれの目に映ったものを記す。

相互理解と共生の吉田寮|吉田寮担当 平川礼子

吉田寮取材時にインタビューを受けてくれた寮生の「相互理解や共生みたいなことに対しては、個人でも団体でも積極的に取り組んでいるかなと思います」という回答が印象に残っている。「相互理解」「共生」という言葉は吉田寮について考える際にやけにしっくりくる。両者は互いに強く関連し合い、それでいて突き詰めると矛盾しかねないが、吉田寮においてどのように実現されているだろうか。

吉田寮では相互理解に必要な技術や暗黙知が受け継がれている。例えば、寮生間での敬語の使用は推奨されず、問題が起こったら当事者同士の話し合いによって解決を目指す「話し合いの原則」という独自ルールが存在する。また、対話の重要性を理解し、それに時間コストをしっかりとかける価値観が寮生の間で共有されている。正直、相互理解を目指す対話は難しい上に面倒である。自分の意見や状況を説明できる言語化能力、前提条件の違いに気づけるメタ視点、相手やその意見に対する最低限の興味、時間、など多くが必要とされる。大体途中で興味か時間が尽きて投げ出したくなるものだ。相互理解のユートピアは、100人程度の人数規模で全員が京大生という特殊環境だからこそギリギリ成立しうるのではないだろうか。

相互理解には限界がある。だからこそ、共生には「理解しないまま受け入れる」という諦めにも似た能力が必要だ。相互理解を目指す一方で、吉田寮には共生という言葉がよく似合う。ひとつの空間に多種多様な過ごし方が併存する。食堂はまさにそういう空間であるし、事務室では誰かが会議したり遊んだりしている横で勉強をしたり、厨房の中には料理をする場所と楽器演奏をする場所があったりする。また、外部に開くことに抵抗がなく、食堂では知らない人が勝手にピアノを弾いたり、本を読んだり、寝たりするし、寮内外のイベントや祭りに呼んだり呼ばれたりもする。吉田寮には特有のルールや価値観が強く存在するにも関わらず排他性を感じない。これは、寮内でも内向きのコミュニティがあると壊されるとか、コミュニティに規定されないノマド的な寮生が多いとかいう話にも関係するのかもしれない。

一連の取材を終えた私は、吉田寮において、相互理解は理念、共生は文化なのではないかと思った。前者はかくあるべしと意識的に目指す姿勢であり、後者は寮に自然に流れる空気である。ほんの数日間の取材という限られた情報からの推測に過ぎないが、世界の変化に新たな社会のあり方が模索される今、現代日本の中で異質にも見える吉田寮という環境には非常に学ぶところが多い。

ブロック連邦、熊野寮|熊野寮担当 四十坊広大

熊野寮には500人近くが居住しているというが、その全員が毎日顔を合わせているわけではない。私個人の感覚から言えば、一日に一瞬でも目撃する寮生の数は、多い日でも100人に届かない気がしている。さらに会話まで交わすとなると、一日10人くらいが限度である(もちろん人によるが)。ただ、長いこと寮に住んでいると、顔と風貌を見ただけで寮生かそうでないかを見分けることができるようになる。それは部屋の外に出なければトイレにもシャワーにも炊事場にも行けない建築上の制約であったり、年に二度全寮生が一堂に会する機会がある自治組織ならではの仕組みであったりが絡んでいる。しかし、そうした顔の見える関係も、見覚えがあるレベルであって、彼らのほとんどとは一度も会話を交わしたことはない。一寮生が人格を持って所属するコミュニティは意外と狭いのである。

そんな寮生たちにとって大事なコミュニティが、「ブロック」という単位である。ブロックとは、A,B,C棟の各階の居住者で構成されるコミュニティのことで、人数を均等にするために二つの階で構成されることもある。熊野寮には計9つのブロックがあり、それぞれ50人弱の寮生が所属しているが、居住空間の近さがそのままコミュニティの単位となる点で、学校のクラスや住宅街の町内会といったものに近しいのかもしれない。ブロックごとの会議があったり自治会の業務がブロックごとに割り振られたりと自治会構造上の意味を持つだけでなく、ブロック内部で気軽に新歓や娯楽のための催しが開かれることが多いので、心理的な結びつきも生まれている。熊野寮全体よりもブロックに帰属意識を持つ寮生はかなり多いように思う。

こうした構造の背景には、各ブロックが一つ「談話室」を持っていることがある。私が4年ほどいたB3(ブロックの名称)では、18畳ほどの談話室にゲーム機や漫画、雀卓やこたつが雑然と置かれており、少ないときでも二三人、多いときには十数人が思い思いに過ごしていた。ブロックにもよるが、談話室という空間は閉鎖的になりやすい。顔も性格も知られた固定的な関係性の中で、ブロック独自の文化が生まれていたりする。そして、ほとんどの寮生は所属するブロック以外の談話室に足を踏み入れることがない。こうした村社会的な構図は、熊野寮がブロック連邦的な存在であることを示している。ブロックのコミュニティ以外にも音楽室界隈や自治会業務界隈、喫煙所界隈など様々にコミュニティがあるため一概に言えない面もあるが、他ブロックには負けられないといったブロック力学が強く存在しているのである。

空間組織図からみる日就寮の住まい|日就寮担当 榑谷夏香

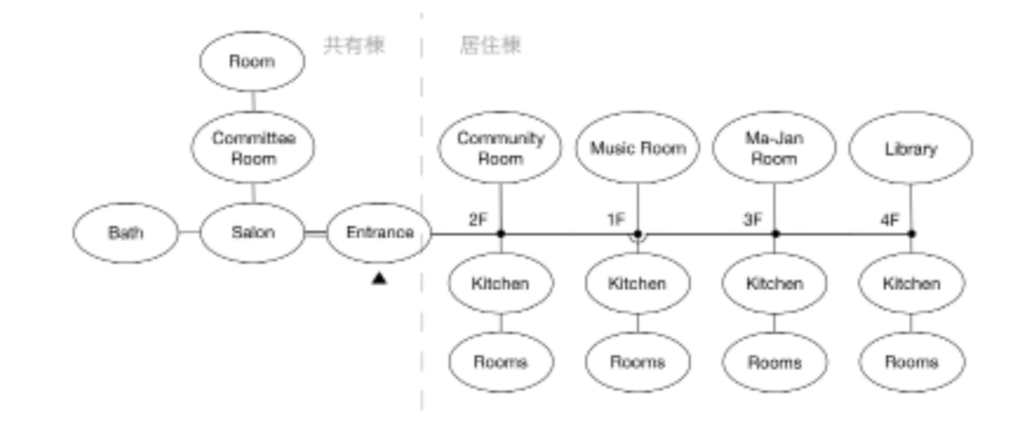

日就寮に関して特徴的だと感じたことについて、簡単な空間組織図を描くことで説明できないか検討してみた。すると、以下のような寮形態と生活実態の関連が垣間見えた。

1. Entrance to Salon:寮の玄関とサロンの空間はシームレスに隣接する。この立地により、サロンは対外的空間として機能する。例えば、来客があればさしあたりサロンに通すなどのロビー的活用がみられたり、コモン文庫のラインナップが主に来客によって更新されていたりする。

2. Rooms to Salon:居室とサロンが離れて配置される。この距離が交流のハードルを上げるとも捉えられるが、むしろ居室(=誰かの寝室)との物理的距離がサロンの賑わい創出への抵抗を軽減している。サロンにはピアノやゲーム機などがある。

3. Rooms to Bath:居室から風呂へ向かう生活動線上にサロンがある。これにより、一日のなかで人との交流が必然的に発生する。これは、サロンが壁のない「ゾーン」として廊下も担う形態であるからこそ生まれる交流である。

4. Entrance to Rooms:玄関(隣にサロン)から各居室が直結に近い計画をとる。この空間構成に通ずると感じたのは、日就寮の意思決定プロセスである。そこには個人から部分的なグループへ、グループから寮全体へ、という構図は存在しない。例えば議題を個人が直接ディスコードで寮全体に共有するなど、そこには個人が寮全体に直結するボトムアップに適した仕組みが採用されおり、住みながらその時々の寮生にとって快適な生活をつくりあげていく姿勢がみられる。この組織的色素の薄さも、居室へのアクセスから来るのかもしれない。

5. Community Rooms(1F-4F) to Rooms / Rooms to Rooms:各階集会室の室名や居室番号が、用途あるいは住所以上の意味を持つことはない。日就寮では他寮と異なり、居住階やブロックによるグループ分けはなく、近所でなくても特定の集会室やほか寮生の居室を訪れることがある。この計画は、他階への移動を促進する効果がある一方で、目的のある室移動が多くなり、コミュニティが固定的になるという傾向も指摘できる。

6. Kitchen to Rooms:各階に補食場(キッチン)があり、居室群に直結する。この配置が、日常的な食事を各々が賄う習慣を確立させていると考えられる。食品の物販システムが成立するのも、あくまで自分の食事は自分で作るという基盤があるからだともいえる。

日就寮を住まいとして見た時、そこには「組織」という要素を適度に脱色した、あたたかな「家」があった。

恵迪寮のダイナミズム|恵迪寮担当 井上青葉

3日間行われる恵迪寮の現地調査に伴って、僕は3泊の宿泊の機会をいただいた。どこか一室に細々とお邪魔するものと思っていたが、とある「部屋」に一時的に加えてもらうこととなった。そうして外部の人間として調査する以上に仮にも内側に入れてもらうことで、僕は恵迪寮のダイナミズムとでもいえるものを突き付けられた。

僕が入った「部屋」は、休校期間であった調査日程においても比較的人が残っていた。居部屋にいる間にも、バイト・風呂・遊びに行くなどと、昼夜問わずぽつぽつと人が出ていっては、帰ってくる。そして人の出入りとともに居部屋の会話や様子も変わっていく。ある人は日をまわる頃に、翌日朝から遠くに出かけないかと旅行の誘いをしていた。こうした変化に富む居部屋での生活は、寮生にとって日常茶飯事なのだろう。

変化があるのは「部屋」内に限った話ではない。あるときは、実測の最中に共用棟のロビーから太鼓の音と寮生の歌声が鳴り響き、それが終わってしばらくすると、集まってきた寮生が配られるどんぶりをもって、ロビーに敷かれた畳に座り、スペシャルという全寮生での夕飯が始まった。恵迪寮には、常に何かが動いているような浮遊感と愉快さがある。

中村さんが言うように(※恵迪寮ページ参照)恵迪寮の特性は、半年に一回の「部屋替え」にあるのだと思う。そもそも恵迪寮の生活の単位といえる「部屋」には部屋趣旨なるものがあり、共同生活と紐づくかたちで明確な趣旨・目的が設けられている。委員会も「部屋」として成立しており、恵迪寮では、寮全体に対する役割や関わりのまとまりが居住の単位をなしている。個々の寮生の行いが「部屋」を介して、寮全体に伝播する。

そしてそれも、半年で必ず区切りを迎える。部屋替えは、恵迪寮全体をかき混ぜるようなシステムであろう。環境に慣れ、共同生活に滞りが生まれる前に生活単位を更新することで、生活を共にするメンバーと部屋趣旨が閉鎖的に滞留することを妨げ、恵迪寮全体の風通りの良さを保つ。

そして、そうした外的な更新をもたらす部屋替えは、個々人の内的な意識に強く影響を与えているようである。程よくコミュニケーションが生まれる10人での共同生活に、6カ月という居住において臨時的とも恒常的とも言い難い期限が設けられる。半年後にはなくなる、今の共同生活。これが、恵迪寮に漂う不思議なダイナミズムの核となっているのではないのだろうか。

恵迪寮では、大小さまざまな時間的スケールの、終わりが定められたものの連続で生活が構成される。寮生は、生活が一時的なものの連続であると知ることで、日々を熱狂的に、そして愉快に楽しんでいるように見える。ここは、人・場所・慣習や暮らし方が独立、固定化せず、常に動き混ざることで、「恵迪寮」として成立している。