自治寮と、まつり空間

自治寮とまつり空間

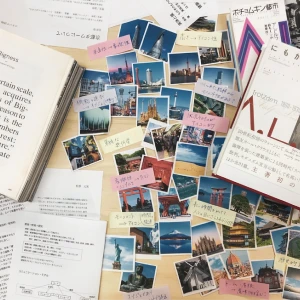

しばしば、寮という場所はまつりの舞台となる。寮生自らが考案した大小様々な企画が実行される寮祭が行われたり、あるいは外部の人を巻き込んでお店の出店やライブイベントを行ったり、様々な文化が濃縮された状態としてまつりは一定期間その場所に現れる。そうした非日常の空間を演出する舞台装置として、時に、まつりの空間が構築されることがある。2023年4月に吉田寮にて行われた「はるばるはるのはるまつり」では丸太と番線などによって作られた大規模な屋台村や槽が吉田寮前に5日間姿を現し、地域の様々な飲食店の出展に加えて、音楽ライブやサーカスなどが開催され、寮生だけでなく地域にも開かれた濃密なまつりの空間が作り出された。

本特集ではそうしたまつりの空間を自ら作っている寮内外の人物にインタビューを行い、まつりの空間づくりや、寮文化とまつりの関係性、まつりを通した地域との関わり方などについて、探っていきたい。

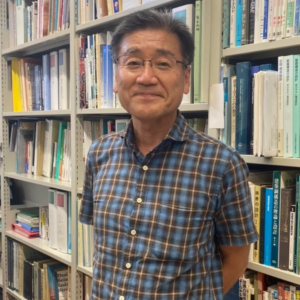

GORI空間工房 宮永進矢 インタビュー

2024年7月末、滋賀県高島市にある、GORI 空間工房の宮永進矢さんを訪ねた。宮永さんは、「はるばるはるのはるまつり」などを始め、吉田寮でのまつりの空間を寮生と共に作っている。

聞き手:根城颯介、船留祐希、松尾侑希乃

――まずはこれまでの経歴や、現在何をしているのかをお聞きしたいです。

普段は内装大工をメインにやってます。今いるこの家もそうなんやけど、古民家改装なんかの仕事もやってて、店づくりや家づくりなどを手がけてますね。あと、うちの奥さんが吉田で「入ル」というゲストハウスと「蕩 toro」というカフェをやってて、自分たちで古民家改装した後のお店の経営なんかもやってます。

お祭りがある時は、建て込みに行って丸太を使ってイベントのステージを作ったりとか、ゲルを自分で作ってレンタルとかもします。言い出すときりがないんやけど、電気工事士の資格も持ってて電気工事をやったり、壁も自分で塗るし、内装全般に関して色んなことをやってますね。

――幅広くやっているのですね、仕事は一人でやっているのですか?

内装大工の仕事は基本一人でやるようにしてます。どうしても人手が欲しい時は応援呼んだりもしてます。お祭りの建て込みはプロジェクトごとにメンバーが変わっていく感じで、現場ごとに集まってまたバラバラになって、また集まってという感じですね。現場は関西の仕事が多いですね。京大の近くの吉田のお店で言ったら、モンパン食堂とか、周辺のお店の、内装の仕事は結構やってますね。

――なるほど。吉田が地元なんですか?

そうそう、吉田が地元。吉田東通を少し登ったところに、さっきもちょっと話した「蕩 toro」っていうカフェがあるんやけどそこが元々祖母の自宅で、実家もすぐ側にありました。なので吉田で生まれ育って、中学校も近衛中学校に通ってたっていう感じで、吉田寮や西部講堂も小さい頃から身近な存在ではありました。

それで高校生くらいの時から西部講堂に行ってライブとか見るようになって、当時、90年代の終わりくらいかな、西部講堂の前の広場でテント芝居っていうのをやっていて、それは丸太と番線なんかを使って全部自分たちで会場を作るみたいのやってんけど、大道具や建て込みも含めてものすごい芝居やって、それの影響は今でも受けてるかな。テント芝居っていうのは面白くて、神社とか公園とかの空き地に小屋組から全部自分たちで建てて、芝居を行うんやけど、劇の内容も普通とはちょっと違う感じのアングラなとこがあって、クライマックスになったら幕がばさっと降りて水が出たりとか火が吹き上がったりとか仕掛けもすごくて、舞台装置も含めて大円団って感じで、とにかくものすごかった。一時的にどこかに現れては消えてまた次の場所へ行くみたいな感じで、色んなとこを周って公演してたんちゃうかな。

自分はそういう芝居を高校生の時から見てて、大学卒業してから、その人たちからステージの立て方やったり丸太と番線で作っていくやり方を教わったって感じです。だから、自分は団の一員ではなかったんやけど今のまつりの建て込みに使ってる技術はテント芝居の人に教わったもので、自分の系譜はそこにルーツがあるかもしれへんね。

図1 モンパン食堂 提供:GORI空間工房

――そうした経験が今のまつりの建て込みにも繋がって来ているんですね。

そうそう。元々、野外のイベントで飲食店の出店をしてた時期があって、お祭りからお祭りを渡り歩くみたいな生活をしてた時に、モンゴルパンという出店をやってた、はるちゃんという人物に出会って、よくそのお祭りロードを一緒に回ってたんよ。当時はるちゃんは、せいかつサーカスというバンドのメンバーやって、モンゴルの遊牧民のテントのゲルとお祭りロードを旅していて、はるちゃんがそのゲルを作ってた。はるちゃんはHAL 空間工房と名乗ってたんで、それを今は自分が引き継いでGORI空間工房って名乗って、ゲルも作ってるって感じです。だからはるちゃんはお師匠さん。それでそうしたジャパニーズヒッピー的な流れと、西部講堂で行われていたようなテント芝居の流れを源流に持ってるって感じかな。

最近はまたそこに、アンチボ (ANTIBODIES Collective)と絡むようになってからデコレーションの系譜がそこに合流していくような流れもあって、そこの空間デコレーションチームと建て込みのチームが合体して、よりできることが広がった感じがあるというか、けっこう需要があってテクノとかのパーティーの空間装飾をやったりもしてるかな。

――ANTIBODIES Collective とはどういったことをやっている人たちなんですか?

アングラな感じもあるけどテント芝居のそれとはまた違って、コンテンポラリーなダンスと、空間造形と、ノイズミュージックも入ってて、色んな分野のクリエイター、プロフェッショナルが集まって、実験的で面白いことをやってるって感じかな。

そこで美術監督やってる OLEO という突出した空間造形能力をもった人物がいて、その監督のもとなにか面白いものを作りましょうみたいな感じで人が集まって来ていて。実ははるまつりのときも、何チームかが集まって作っていて、俺のところとOLEOのチームと、丸太屋台建築のプロ・元劇団維新派屋台村のチームがいて各セクションごとに作っていきました。

――それぞれのチームで作り方が違ったり特徴があるのですか?

そうやね、OLEOチームはほとんど真っ直ぐとか四角には組まなくて、放射状とか斜めに作ったり、三角構造が多いかな。

布とかキラキラしたものをただ取り付けるんじゃなくて構造自体がカッコよくてデコレーションになって来てる感じがある。

逆に維新派屋台村はもう少し直線が多くて立方体を作ってそこに斜めの筋交を足していくっていう作り方。全盛期の維新派なんかは桁が違ってトラック何台分の資材でやったんやろうっていう本当に大規模なステージ作ったりしてた。

最近は1チームじゃ出来なくて、コラボすることもよくあって、今の現場はそのコラボが本当に面白い。時には設計図代わりに事前に模型があることもあって、2週間か3週間前にこれでいきますっていう模型が送られて来て、じゃあこの部材何本ですとかここに布張りますとかを事前に計画して作ってくっていう作り方もしてる。現場もだいぶ面白くて、大体1週間くらいで作るんやけど、日中はめっちゃ作り込んで夜は宴会しながらああでもないこうでもないと模型を囲みながら議論したりとか、日々作り続けてるって感じかな。やっぱり大工さんとか設計やってる人も多いから、普通にがっちり作っても面白くないってなって、めっちゃ前に倒してもっと角度をつけて尖らせたいとか、角度をつけた時にどうやったら支えられるかとか、現場で調整しながら構造力学的な話もしてる。あと、ブリコラージュ的な部分も面白くて、ほとんど全部が古材で新材はほとんど買わない。買うのは番線くらいで、昔建築現場で使ってた仮設の足場板とか丸太が今は使われなくて大量に余ってるから、それを再利用したりして作ってますね。

図2 山口芸術情報センター前での屋台村 提供:GORI 空間工房

図3 Meeting Point Festivalでのステージ 提供:GORI空間工房

――はるまつりの話も伺いたいです。

はるまつりのときはそういうチームが集合した初めての場所やったんですよ。コロナ前から雑新派とアンチボのどっちとも交流があったはるちゃんが、ずっとみんなで大きなまつりをやりたいって言ってて、でもはるちゃんがコロナ禍で亡くなってしまって。それでコロナが落ち着いて来た時期に、はるちゃんの遺志を継いでみんなでやろうという話になって。2005年にも西部講堂で太陽と月のまつりというものを俺とはるちゃんが組んで開催して、そん時も西部講堂前にめちゃめちゃ建て込みして大きな村を作って。それがだいぶ盛り上がったという経験をしてたっていうのも、もう一度やりたいってなった理由の一つかもしれへん。

はるまつりの時はざっくりとしたゾーニングと担当だけ決めて、イメージを共有した後に各チームがアドリブで作ってったって感じかな。手伝ってくれる人も含めて大体20人くらいで作業してたと思う。ざっと作った後にお店やる人と話して、ここに棚が何段欲しいとか、ここに階段つけるとか細かい調整が決まっていったかな。

後はそれぞれのチームのコラボレーションがやっぱり面白くて、それぞれのチームで少しずつ特徴が違うからそれが合わさった時に雑多やけど、でもどこか統一感があるデザインになっていって。そうしたセッションというか、みんなでおもろいもん作ろうっていうまつりの空気感はあったと思いますね。

――そういうまつりの空気感っていうのは脈々と左京区に受け継がれてるものなのでしょうか?

自分は京都精華大学出身なんやけど、昔は学祭をまつりと呼んで盛り上がっていた時期があって、その時も自分たちでお店に屋台を建て込んでみたいなことをやってて、場所は違えど、脈々とどこかで受け継がれ続けてるんちゃうかな。それは左京区に京大や自治寮があったってこともたぶん大きくて、なにか面白いことやろうという空気感があるというか、ヒッピー文化とかともまた違う、新しいクリエイションの風が吹いている気がする。みんななんか、一撃必殺というか、そこに来てくれた人に感動と驚きを与えるんやっていう気持ちでやってて、街中でふらっと来た人がなんだこれ!?ってなってまた新しいクリエイターが育っていく可能性もあるし。自分がかっこいいものを作るっていうのと同時に、この空間で人生変えたるぞぐらいの熱量でやった方が面白い空間ができる感じがします。

――普通に規格品のテント建てるのとは体験もまた違いますよね。

そうやね、体験が違う。なんか昭和のドヤ街に行くみたいな雰囲気が出来上がるというか、行くのがなんかワクワクして面白い感じになる。やっぱり規格品のテントを普通に建てるのではリアルとそのまま地続きみたいな感じがして、でも建て込みするとそこがお祭りの時だけ現れる非現実な空間になるというか。やっぱりテント芝居も似たようなこと考えてると思ってて、非現実っていうのを空間から演出するっていう点で一緒というか。ライブをする演者がおってそれを見る客がおってっていうコンサートみたいな形がだんだん崩れ出して、全員が当事者みたいな空間になってる気がする。

図4 はるばるはるのはるまつりでの建て込み 提供:GORI 空間工房

――実際建てるときは寮生とかも手伝っていたのですか?

寮生、めっちゃ手伝ってくれるねん。昔、滋賀県の高島市でYAMAJAMってイベントやった時に寮生が手伝いに来てくれて、一緒に建て込みして、単管でステージとかも建てたりして、色々できる人が増えていって、寮祭とかでも自分で建てられるようになったり。そこで学んだ人が別の現場で別の人に教えたり、自分の現場の仕事を手伝いに来てもらったり。はるまつりの時とかも、めっちゃ手伝ってもらった。

――すごいですね。建築学科にいるだけではそこまで建てることはやらないですね。

俺も実は設計の方に行こうかなって思ったときがあって、一時期建築の専門学校で設計を勉強してた頃があったんやけど、もう自分は現場ばっかりで。なんか結局自分で作っちゃうのが話早いなって思った。やっぱり自分がイメージしたもんをこの世界に作り出すわけやけど、その間に何人か入るといちいち説明しなあかんくて、それがめんどくさいというか、口で伝えるよりも自分で作れるんやから自分の責任で自分で作った方が早いかなって。

――仮設建築ならではの部分もありますよね。

確かにね。やっぱりルールや基準法の下で作っていかなきゃいけないってなると、なんか設計してるけど、ここはこれで容積率がなんぼでって、作るものもだんだん決まってくるというか。それはそれで面白いところもあるんやけど、即興的に作っていくことができて、一時的にでも面白い空間を立ち上げられるという意味で自分がおもろいと思う建築はこっちやった。古民家改装とか内装のリフォームも同じで、申請とかも基本要らんくて、縛られるものが少なくモノづくりができるから面白い。後はやっぱり移動式のゲルが面白くて、建築物としては認められてないから仮設建築物なんやけど、別に建てても怒られへん。だから、例えばどこかの森を買って、その森にゲルを建てて、太陽光パネルとインフラとエコトイレと、って作れば、もう家買わなくてもどこでも暮らせるというか。やっぱり遊牧民の技術ってすごくて、ゲルが風とかに対して強くて合理的な形をしてて、しかも折りたためて軽トラに積めるくらいの大きさになる。長い時間かけて最適化されてったものなんやろうね。ネイティブアメリカンのティピテントとかも結構イベントで作ったりするんやけど、あれもその場で竹を切って作って、終わったらその使い終わった竹の材料でゲルとか作って、さらに余ったやつは竹炭にして古民家改装の時に床下入れたりとか、無駄なく使おうとしたり、材料の循環が起こってたりして面白い。さっきも少し話したけどできるだけ新材を買わないようにしてほとんどあるもので作ってるとかも。今はこの近くに大きい倉庫を借りていて、そこに貰ってきた材料とかを貯めて繰り返し使ってる。使う時はそこからみんなで積み込んで遠足みたいに出発することが多いよね。

――技術継承とかもされていってる感じですか?

されてるされてる。やっぱり寮生とか若い人たちが手伝ってくれて、特に吉田寮でやる時なんかは街中やから来てくれるね。各イベントごとに手伝ってくれる人がおって、みんなおもろいおもろいって言って、帰っていくし。関東よりも関西の方が継承されて行ってる感じはあるかな。関東も昔はテント芝居やってたから文化はあったはずなんやけど、規制が厳しくなってあまり引き継がれなくなって、関西はやっぱり京大とか西部講堂とかがあったからその文化が残ってる気がする。吉田寮とかも60年代とかからの雰囲気がまだ残ってる感じもあるし、寮やからこその、新陳代謝的に毎年人が入れ替わっていきながら文化が継承していくという側面もあるかもしれへんね。後は吉田とか左京区は個人経営の面白いお店も多くて、最近は左京ワンダーランドみたいなお祭りやってたりとか、はるまつりとかもそうやけど、まつりが色々な人とか文化が混じり合う場所として機能してるみたいな側面もあって、相互作用的にそういった文化を継承していく雰囲気みたいなのはあるのかもしれへん。

――一方で、立て看板の規制や吉田寮の訴訟問題も含めそうした場所が減っていくのではという懸念も感じます。

やっぱり、そういうまつりとかできる場所は、どんどん貴重になってるよね。でもお祭りをする場所自体も本当は自分たちで作っていくべきやと思うし、用意されるもんじゃないやんか。別に悪いことしてるわけじゃないから、左京ワンダーランドが岡崎公園とか下鴨神社でやってたりとか、昔のテント芝居が神社の境内なんかでもやってたりしたみたいに、やろうと思えばどこでも場所は見つかるというか。用意された場所で毎年の義務みたいになっちゃうのも違うと思うし、その都度違う人が集まってなんかおもろいことやろうぜって、作っていく方が健全やし、その方がいいもんが作れると思う。その意味で寮には若い人が自分たちの手で面白いことやろうって、自分から動いてる雰囲気があるから、まだまだ大丈夫やと思うわ。別に悪いことしてないんやからもっとアート表現で総合芸術ですって言って、作ってアピールしていくべきやと思う。日本であんなにすごいまつりというか総合芸術が見られるとこなんてそうそうないよね。やっぱりインターネットで画像見てって体験じゃなくて、現場に行って巻き込まれてぐっちゃぐちゃになってほしいな。え、これなんやったんやって言ってショック療法で治すみたいな。

――ありがとうございます。最後にどの瞬間が一番楽しいですか?

劇場性ですかね。ゲルなんかも一枚の幕で囲ってるだけやのに、その中でよくこんなことが起きるなってことがある。建て込みする時もそうやし、完成してから人々によって劇場が繰り広げられてくところが面白い。それでまつりが終わったらすぐ解体しなければいけない。ある時、ある瞬間にだけ現れて、また別の場所で作るみたいな。昨日までどんちゃん騒ぎしてたのに次の日には何にもなくなってるみたいな感じも、まつりが一瞬の夢みたいな感じになって、その瞬間も好きですね。

あとはやっぱり、みんなでああだこうだって言い合いながら作っていくその感じが面白い。やっぱり1人で作るよりもおもろいものができんねんな。うわここ、こんな風な考え方もあんのか!みたいな1人では全く思いつかへんような考えが出てくるのがやっぱり面白い。それは図面通りに作るような建築の作り方とは違って、それはこういう番線と丸太でつくるからこそのものやと思うね。

図6 資材を貯蔵している倉庫 撮影:traverse25編集委員

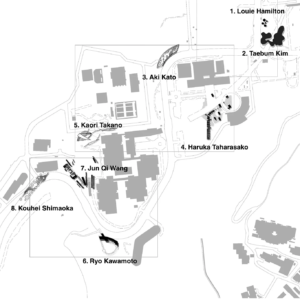

吉田寮生 松本拓海 インタビュー

2024年11月中旬、吉田寮食堂にて、吉田寮生である松本拓海さんを訪ねた。松本さんは、吉田寮の祭りやその他のイベントでも GORI 空間工房の宮永さんと一緒にまつりの建て込みを行っている。

インタビュー:2024/11/10 聞き手:根城颯介、松尾侑希乃

――まずは自己紹介をお願いします。

2014年に京都大学文学部に入学しました。1回生の時から、吉田寮に住んでいます。入寮した当時から寮の活動を色々したり、最初は上の人たちがやっている手伝いとかをしているうちに、いつの間にかイベントを自分主体でやるようになりました。

――宮永さんと知り合ったきっかけはなんですか?

GORIさん(※GORI空間工房の宮永さん)と知り合ったのは2018年の吉田寮で行われた村屋の村おこしのイベントかな。その時にGORIさんが吉田寮に建て込みに来て、そのときに僕がちょっと手伝って、それが最初だったと思う。そのあと、一緒に吉田寮でイベントやったりとか、吉田寮の裏の吉田東通の夜市の祭りをやったりとかするうちに仲良くなって、吉田寮でも丸太とか使って屋台とか建ててみたいなって、丸太を持っているのがGORIさんだったから必然的に。あと寮生何人かと、YAMAJAMっていうGORIさんが高島で関わってるイベントにみんなで建て込みに行って以降、寮の他にも何か現場があったりしたら、寮生を連れて一緒に行ったりとかもしています。

――そうなんですね。吉田寮では一年を通してどれくらいの祭りがあるのですか?

毎年定期的にあるのは年一回の吉田寮祭。それくらいかな。吉田寮祭は近所の人や寮生以外の京大生も巻き込んで、寮に入りたての新入生とも仲良くなる機会をつくるような位置付けのイベントで毎年5月とか6月に開催してる。その他に吉田寮で開催される祭りは、基本的に寮生がその時に考えた自主企画や寮外からの持ち込みの企画になるかな。寮外からの持ち込みの企画は基本お任せすることが多いけれど、やっぱり規模が大きくなると寮生も一緒に企画を考えたりとかもします。あと祭りやイベントをやる時には、必ずいつも寮生で話し合って、会議を通すようにしています。それこそ、吉田寮祭なんかは 4月に入ったらすぐに話し合いを始めていて。もちろんイベントによっては反対の意見とかもあったりするから、時間帯とか、どのくらいの規模なのかとか、客層とか確認したり、その辺はお互いにすり合わせて話し合いでうまくやっていくという感じですね。

――寮で祭りを開催するということについてどのような意味があると思いますか?

寮で行われる祭りやイベントに対して、何か全体的な通念みたいなのがあるかっていうと、それもまた難しいです。それこそ、イベントごとで全然コンセプトは違って、ライブだけの日とかもあれば、劇をやる日もあるし、シンポジウムみたいなのが開催されることもある。そこら辺は食堂が多目的スペース的な運用だからってこともあると思うんだけど。でも寮がイベントをいっぱいやる、やれるような環境にしているっていうのは1個コンセプトみたいにあって、それは吉田寮っていう場所が大学の福利厚生施設として存在してるってことが根底にある考え方だと思う。あとは祭りやイベントで外に対して開くことで社会に対する大学の役割も作っていくというのもあるかも。卑屈になる必要もないけど、一応大学も税金で運営されている世界だからその中にこもってみたいなのばっかりをしていると、やっぱり特に寮は大学とかから目の敵にされたりするようなことも多いから。そういう時に周りの人たちにいいイメージが持たれていないと、すぐ寮は潰れちゃえばいいってなるだろうし、祭りとかイベントを通して外に魅力をアピールしていくみたいな、そういうもうちょっと社会的な意味もあるかな。ベースのアイデアとか、最初の動機は楽しいことを思いついたからやるとかなんだけど、やっぱり根底にはそういうのがないといけないよなっていう感じです。それで、大学にいると同じような人としか関わらないとかって言うじゃないですか。だから、変に考えが固まらないようにとかも多分あると思います。定期的に祭りとかイベントとかそういうことをやっていると、単純に面白いことやりたいみたいな人が周りに増えていきますね。

――寮内で、祭りの反響みたいなものを具体的に感じる瞬間はありますか?

具体的な反響は分からないけど、結構あると思います。それこそキロンボ(※吉田寮で2024年10月に開催された祭り)も、前のはるばるはるのはるまつりがあって、また屋台村建ててやりたいみたいになったから。次に繋がってはいるんだろうな。なんか京大思ったよりつまんないなみたいに思っている子とかが、フラッと祭りに遊びに来てあれ?京大意外と面白いかもって思ったりみたいな。そう言う話は聞くかもしれないです。

――こういった大規模な建て込みは、昔からあったのでしょうか?

90年代、00年代とかにはあったらしいけど、僕が入ってからは、それこそ村おこしくらいからが大規模なものなのかな。やっぱりGORIさんが入ってきてから、吉田寮では丸太とかは使い始めたのかなって思う。西部講堂でも昔には丸太番線で建て込みする文化はあったらしいけど、衰退していったっぽいです。最近は西部講堂でも若い子がいっぱい入ってきて、新しく色々始まってるみたいなことがあるそうですが。僕も外から見てる訳じゃないから、俯瞰できる訳でもないんだけれど。西部講堂の方はテント芝居の文化が中心で、吉田寮とは別軸の文化を持ってるのかな。でも GORIさんも西部講堂で教わってたから、西部講堂と吉田寮の相互作用的なところはきっとありますね。街と大学みたいなのを考えた時に西部講堂とか吉田寮が、街と大学の接点として自由な空間として存在していたみたいな、そういう文化の延長線上で今も祭りが行われているみたいなところもあると思います。

図1 キロンボの建て込み 撮影:traverse25 編集委員

――吉田寮の祭りではいつも櫓や屋台村を作るような建て込みが行われるのですか?

いや、そんなことはないです。吉田寮祭ではあんま建てない。例えば外部の人が屋台を出店してみたいな時だったり、寮生が企画してる櫓盆の祭りのときには建てますね。だから年に2,3回くらいかな。期間としては大体5日で建て込みをして、祭りが終わったら1日か2日で解体します。

――どのように形は決まるのですか?

基本的にはその場でその場で(笑)自分が人を集めてやったりするときは、竹ひごとグルーガンである程度模型を作ってやったりとかもします。18cmの竹ひごをいっぱい買ってそれを切ってモジュールのパーツをいっぱい作って。最初は輪ゴムで止めたりしていたんですけど、番線の締まり方のリアリティ的にはグルーガンの方が近くて楽だしってことでグルーガンでやって、その模型で建てば大体実際にも建つ。つくる形は色々あって、例えば船首みたいに前のめりに建ててく建て方とかもあるんですよ。後ろに重心だけかけて、前の方が船首型で屋根をそこにつけたりとか。前回のキロンボの時なんかでは、ブースごとに作っていく感じで、例えば村屋のエリアは村屋のチームが作って、屋台が入る場所は僕たちが早めにぱぱっとやってみたいな。その時は屋根が放射状になってるような遊びなんかも加えてやりました。建て込みを始める前にこんな感じじゃないかみたいな想定だけはするけど、何人来るかとか出展がいくつ入るかとかも、いざやってみないとわかんないところもあるし、みんなであらかじめ緻密に設計してっていうのは少ないかも。なんとなくこういうのがいいなみたいなこととか、それぞれの場所の役割と大体のコンセプト、作るエリアの調整みたいな話はします。GORIさんとかとしゃべっても、この辺は屋台キットでこっちはちょっと放射でバーン、とかの会話で大体何となく伝わっちゃうし、そんな感じでやってるかな。

――構造で注意していることはありますか?

余程無理な形にしなければ建ちます。あとは、屋根を張れるようには注意してる。屋根張りがやっぱり難しくて。どんな形作っても屋根張れなかったらめんどくさい。屋根はブルーシートやトラックシートで作っています。ひもで引っ張ったり、ぐっとめくって6寸の釘で止めたりとか、そんな感じです。構造に関しては丁寧に測ったりせずとも建つみたいな、大体の感じで作っていけるところにすごく味があって、地面とかぼこぼこではあるけれど、そんなんいちいち気にせずに建てることができる。できたものも全部真っ直ぐじゃないっていうのがすごく味があって面白いかな。

――吉田寮だからこその建て方とかはあるんですか?

いや、普通に建てるだけです(笑)寮に建てるのは箱があって屋根が載っているというように分かりやすいものが基本系ですね。単管パイプの時もあるけど、大規模な時はやっぱり丸太が多いですかね。食堂の内部でやる時とかは単管で作ったりとか。あとは吉田寮には木が多いから丸太だとひっかけられるのが意外と便利で面白くなります。あとやっぱり丸太は単管より軽い。単管のクランプが高いのと重いので、丸太番線でやる方がスピード感がある。丸太だとやろうと思えばビス打ちもできるしやりやすい。形のトレンドで言ったら、最近のトレンドは三角形ですね。GORIさんが最近のトレンドは三角形やでとか言って(笑)

――寮生以外の人も建て込みをやっているのですか?

外部の人も来てくれる。また最近新しい人も増えてきていて。特に講習とか部会があるわけでもないけれど、やってるまつりに参加してくれた時とか、見て楽しそうだなとかやりたいなって思ってくれた人が来てくれる。寮生だけでも建てることはできますが、僕はいつも他の人を呼んでますね。歳が近めの劇団ケッペキのOBとか、京都造形芸術大学(現・京都芸術大学)で舞台芸術をやっていた人とかを呼んだりもしてます。

――やっぱり寮文化とそういった仮設的な工作物は親和性があると思いますか?

昔それこそ土木みたいなのを寮でやっている人が結構いたので。例えば石垣カフェとかああいう京大の中で単管とか使って櫓を作って目立つようにして広報したりとかは結構あったみたいです。それこそ、クスノキ前とかに畳だして、みんなで飲み会しているところの延長線上だと思うんですよね。最近はちょっとまた減ったのかな。僕が入学したころは、別に新歓の時期じゃなくても結構ありました。京大全体とまでは言わなくても、京大の雰囲気として何か畳を置いたり櫓を作ったりすることで、そこに自分たちの場所を作りだすとかいったことは脈々とあるものなのかもしれない。

――次に、まつりを通した寮外との関わりについてもお聞きしたいです。

やっぱり寮を外にもっと開こうみたいなのも僕が入学する前から言われていたみたいで。それを考えた時に、吉田寮の場合は食堂がいい役割してるかなって思います。熊野寮と違って吉田寮の食堂の建物は居住棟に入らなくても来れるから。やっぱりそういう場所にある食堂に人が来れて、イベントができたりとかするのは大きいなと思います。あとは単純に吉田寮の周りの街にもそういうのが好きな人がたまたま多いみたいなこともあるのかもしれない。

――京都の他の区と比べた時に左京区はそうした寮文化とも親和性のある空気が特に広がっている気がします。

明らかにそうですね。左京区がもつ特有の雰囲気に惹かれてお店をやっている人がいて、そういう人たちが祭りで出してみたいなことが多い気がする。なんか面白いお店とか、ちょっとディープなお店とか多くて、特殊だよね。 1回生からずっとお世話になっているお店とかもあります。

やっぱり吉田寮には、寮生が安く住むのはベースとしてあって、でもそれだけじゃなくてそこでの出会いとか文化も大事だよねっていう積み重ねや議論は昔からあります。どっちが先かがわからないですよ。楽しいことをしていたらそういう理論が後から肉付けされたのかもしれないけれど、いい考え方だなと思う。だから、外部の人が何か企画やりたいって来た時に、全任せであとは知らないとかじゃなくて、一緒にやったりっていうのがやっぱできると、外の別の案件に繋がったりすることもあったりして。寮生が企画する案件も個人的にとってくるからみんな。僕は僕で、飲んでるときにイベントで出展とかやってるんですよ、とか言うとじゃあ今度来てくださいよみたいなこともあれば、自分で企画したイベントにそこで知り合った人を呼ぶこともあるし。そういうことができるのは、個人の素質もあるけど、やっぱりそういう発想に至る土壌があるのが大きい。吉田寮の敷地もいいよね。大通りに面したちょうどいい場所にある。自治寮って基本的には国内でもやっぱり下り坂になっていって、気合い入れて登っていかないとというのもある。吉田寮は左京区にあったおかげでそういうのにあんまり飲み込まれずに、どちらかというと中性で、別のヒッピーカルチャーとかアングラ演劇とかそういうところとかとも色々仲良くなってみたいな。大学の横で、すごいいろんなこと受け止めてくれる場所だよね。

――地域の人とのかかわりはありますか?

それこそ、寮の真面目なタイプの刊行物とかを置いてくれたりとか、それがあるからお店に行ったりとかもあるし。左京ワンダーランドっていうイベントでも、お手伝いに行ったりとかしました。相互に、来てくれたから行ったりとか、行ったことあるから来てくれたりとか。そういうので回ってるかな。なんだろうね、人の輪って感じです。でも、吉田寮中心にってわけではなくて、ここも左京区の1つのエリアって感じで。やっぱどこが今熱いってのはその時々あるけれど、全体として、1個のハブがあるっていうよりかは並列な感じ。その方がいい。トップダウンじゃないから大変なことっていうのももちろんあるけれど、そういうのがやりたくて採用してるわけだから、そこは受け入れてて。そこに文句言ってもしょうがないし。本当に仁義の世界っていうかね(笑)やってくれてるから、やるしかない。左京区は明らかにそれが残ってますね。

――ありがとうございます。最後にどの瞬間が一番楽しいですか?

みんなで飲むときですね。ほんとにそれに尽きる。本番前日に「いやーできたね。」とか言いながら。もうその頃にはもうみんな1回燃え尽きてて、まつりの本番はぼ一っみたいな(笑)建て込みがやっぱりめっちゃ楽しくて、本番はあっという間に過ぎていくから。最終日朝5時のボロボロな感じとか、限界までいった最後のドロドロやんみたいな(笑)だからといってカオスならなんでもいいとかいうことも特になくて、意外とまじめにやった上で最後ベロベロになることとか。うん、一番楽しいのはそういうところですね。設営とかしながらみんなでお酒飲んであーだこーだ言ってるのが楽しいです。僕はどちらかというとすごい設営ができるかっていうとそうでもなくて、ある程度できるけど、どちらかというと人集めたりとかその過程で、いろんな人と出会ってすごく仲いい人できたりとか、その発想はなかったっていう人に会ったりとかみたいな、自分の中で新しいものに出会えるっていうのはでかいですね。日々刺激があって、日々勉強です。