共に暮らすことのふるさと|若松晃平

2023 年 10 月より、ご縁があって京都市下京区にある築 120 年の町家 (以下、鍵屋荘) にて建築学生 3 人で共同生活をしている。この原稿も鍵屋荘の 1 階奥の間で書いている。本稿では共に暮らすことについて、ここ 1、2 年間に自分が関わってきたプロジェクトを通して感じたことから何か語ることができないかと考えていた。なかなかまとまらず、あれでもない、これでもないと奮闘していたところ、同居人のうちの 1 人が洗濯機を回し始めた。ふと意識が外に向き、しとしとと降っていた雨が止んで日が出てきたことに気がついた。そこで一旦奥の庭に出て外の空気を吸おうと思い、ベンチに腰掛けた。微かに聞こえる外界の音や鳥の囀りに耳を傾けていたところ、同居人が 2 階でくしゃみをした。そこで秋の訪れを感じると同時に、これまでわからなかった共に暮らすことの「ふるさと」が見えたように感じた。

それは、共に暮らすなかで生じる、現実での出来事による意識の切断と続く思考の間にある一瞬の意識の余白の可能性だった。「ふるさと」と表現したのは、それが誰かと共に暮らしている確かさを感じられる瞬間であると同時に、その可能性を秘めた意識の余白が人間の曖昧さや不確かさの根源にあると感じられたからだ。

不連続な現実での出来事によって生じる意識の余白はテンポラリーなものであり、大抵の場合は気付かずに過ぎ去っていく。しかし生まれては消えるそのような余白が、現実の空間と重なり響きあうとき、人はその意識の余白の中に「可能性の空間」を見出す。人はその偶発的な「可能性の空間」の中に、共に暮らすことの意味を見出したのではないだろうか。

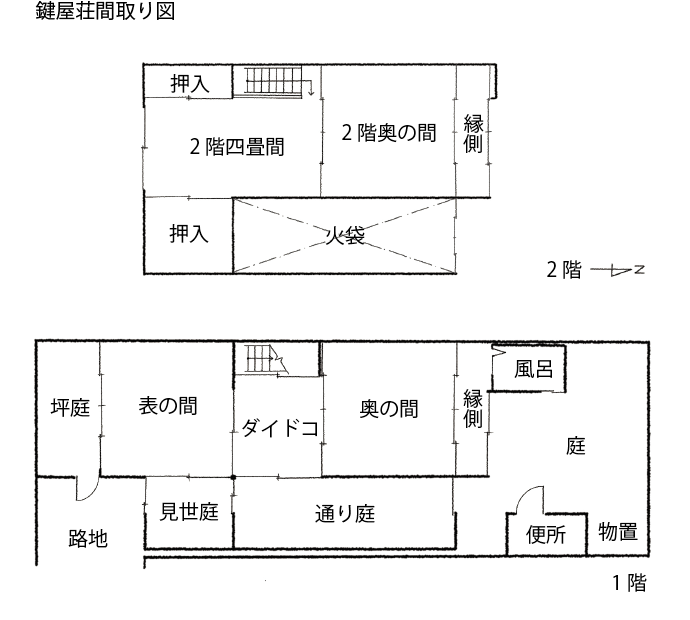

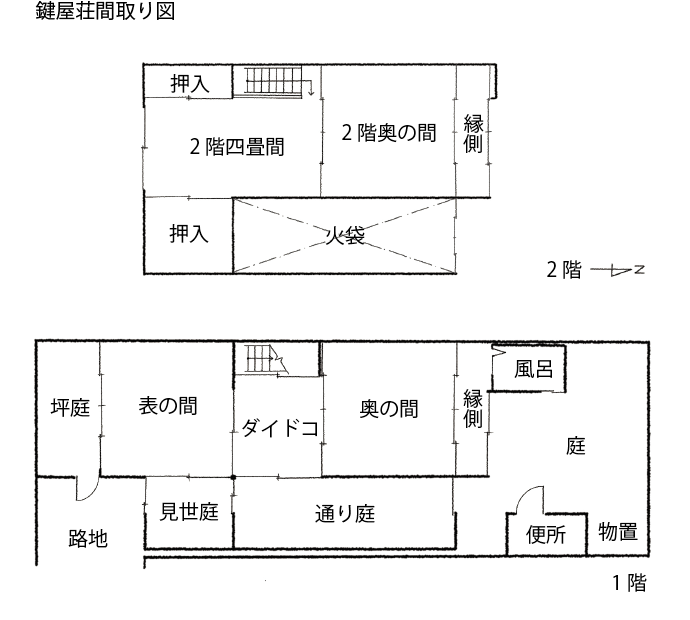

では、その「可能性の空間」を最大化する建築のあり方とはどのようなものであろうか。先に結論を述べてしまうと、私は鍵屋荘での生活の中で、シンプルな空間構成と、空間における余白のおおらかさが重要な要素であると感じている。そのような観点では、町家の通り庭と続き間からなるシンプルな平面構成は、その構成が意識の余白とリンクしやすくなっている良い例である。また襖による間仕切りは様々なモードをとることを可能にし、空間にゆとりを持たせることも、緊張感を持たせることもできる。そのような空間の可変性が意識の余白と響き合う可能性を高める。

鍵屋荘間取り図(筆者作成)

鍵屋荘では、1 階のダイドコと表の間を共有スペースとしているが、具体的な用途は決めていない。各々が他者の発する気配と空間に現れている現象を感じとり、食事をする、勉強をするなどの自分の状況と重ね合わせて建具によって空間のつながりを調整している。そして 2 階も含めて自分の居場所をその時その時で決めている。例えば同じ 1 階奥の間でも、襖を締め切って何かに没頭することもできれば、襖を開けてゆったりと本を読むこともできる。1 階の表の間では他の人の状況によって緊張感を持って文章を書くこともできれば、雑談をしながら資料を漁ることもできる。このような普段の生活における自由度の高い選択は、町家のシンプルな構成と余白のおおらかさによって可能になるものである。そして、共に暮らす中で生じる意識の余白が空間と響き合うとき、意識が変容し、思いもよらぬ領域に向かって歩を進めることがあるのである。

京都大学には吉田寮という全国的にも有名な大学の自治寮がある。2023年度より吉田寮の紹介本の編集に携わる機会をいただいたことで、打ち合わせのために吉田寮を訪れる機会が何度もあった。思い返すと鍵屋荘とは規模が大きく異なる吉田寮でも、共に暮らすことの「ふるさと」は存在しており、寮建築が「可能性の空間」を広げるような役割を果たしていたように思う。

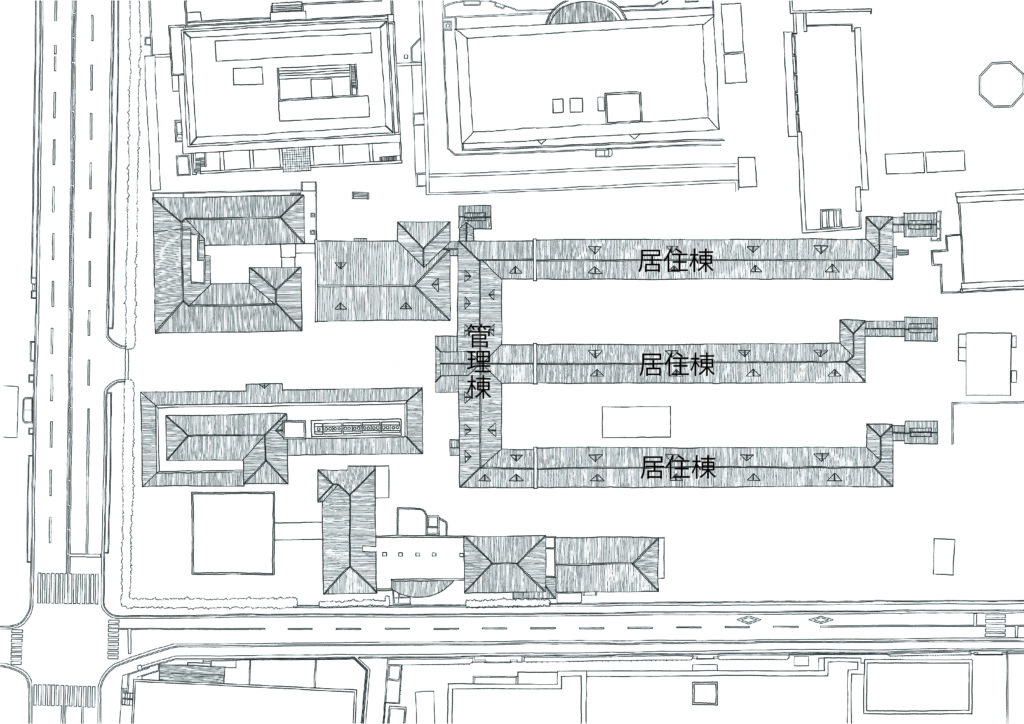

吉田寮はE字型の明確な平面構成をとっており、E における縦棒の部分に共用のスペースである管理棟を、横棒の部分に居住スペースである居住棟を配している。

居住棟と管理棟は防火壁によって隔てられており、居住棟どうしは中庭によって十分なゆとりをもっている。管理棟には、ビリヤード台のないビリヤード部屋(通称ビリ部屋)や、普段は茶会には使われない茶会室など、一見何のためにあるのか想像がつかないような部屋も存在する。これらの部屋は多様な活動を包み込み、偶発的な出来事が生まれる場となっている。ビリ部屋では時折ゲリラ的に映画鑑賞会が開催されていたり、写真展が開催されたりしている。 実際紹介本の打ち合わせの際には、参加人数や部屋の空き状況、時間帯など、その時々の状況に応じて茶会室やビリ部屋を使い分けていた。夜の時間帯は吉田寮内のイベントに関する会議や自治に関する会議など、様々な打ち合わせが毎日のように行われており、呼び出しの寮内アナウンスが頻繁に流れていた。そのため本に関する打ち合わせの参加者が寮内の会議の前後に入れ替わることも多く、その度に会議は切断された。また時には別のグループが何か他のことをやっている中で会議をすることもあった。しかしそれは打ち合わせにとって必ずしも悪いことというわけではなかった。その切断から始まった何でもないと思っていた会話がその後重要な意味を持ち始めることもあった。それはまさに他者が入り込み意識が切断され、それが現実の状況と響き合い思わぬ方向に進んだ共に暮らすことの「ふるさと」を体現したことだったように思う。 鍵屋荘での暮らしと、吉田寮の紹介本の製作とほぼ時を同じくして私は吉田にある旧鐘紡社宅群の改修設計に携わっていた。そこでは肋骨のように張り巡らされた路地空間が、広い意味での共に暮らす生活の姿をかたちづくっていた。 街区は、約 4,000m2 の敷地中央に幅員約 3 m の道路を南北に通し、東西に 5 筋の路地が設けられ、その 5 筋の路地の北側に、南面する 5 列 10 棟の長屋建ての集合住宅が並ぶ構成となっている。 建物は木造 2 階建てで、敷地形状に合わせて戸数が決まっている。また、別所帯が住めるように 1 階と 2 階の専用玄関が共に独立して地上にあり、玄関だけでなく奥の庭も道路に面しているという特徴的な構造となっている。東西の路地には砂利が敷かれ、足音などが聞こえることにより実際の道幅以上に近くに住んでいることを強く感じさせる。その路地空間には植木鉢などが置かれ、一体として不思議な魅力を放っている。

GoogleEarthより

筆者撮影

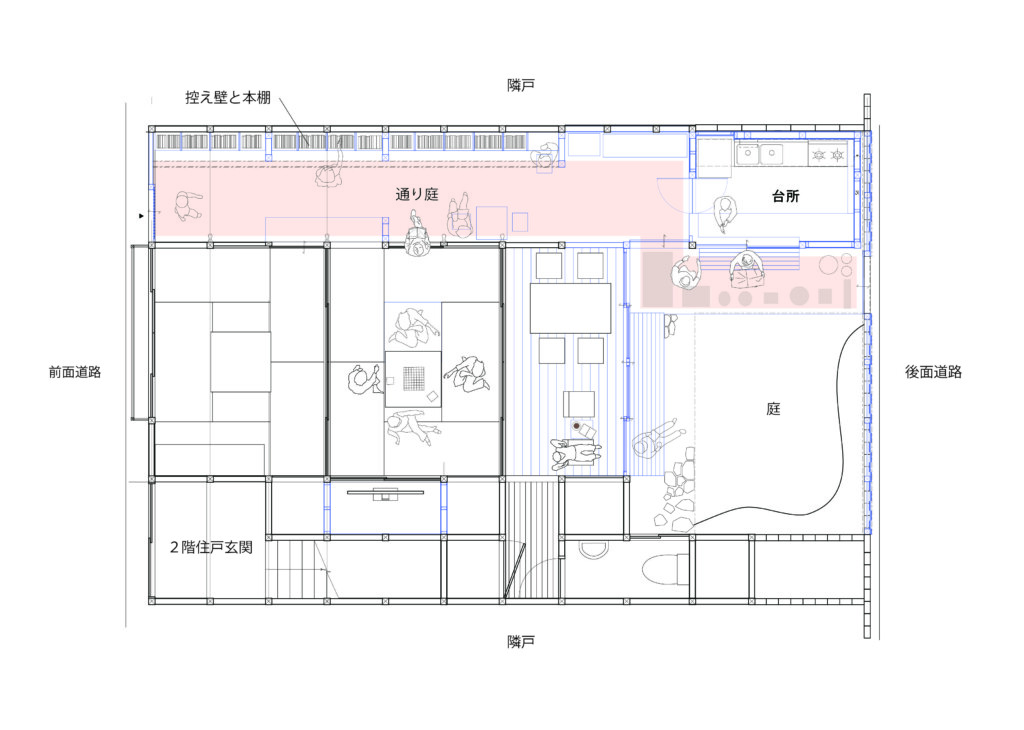

筆者作成

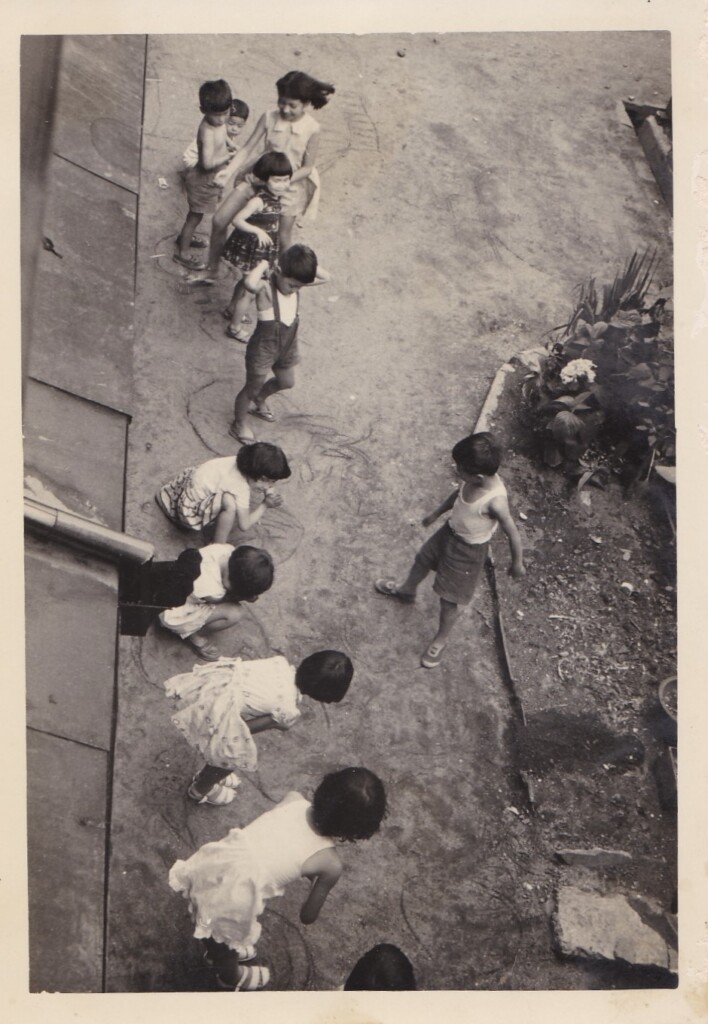

改修住戸のオーナーさんが小学生であった60年ほど前には、子供が道路のいたるところで遊び、それを大人たちが家の中から見守っていたそうだ。道路が家の延長であり、子供たちはそこで思い思いに様々な遊びを考え出していたのであろう。当時は路地空間がまさに「可能性の空間」を最大化するような空間であったように思えた。

オーナーさん提供

オーナーさん提供

しかし少子化によって子供が減ると同時に、昭和初期に鐘紡が土地建物を売却し、社宅に付随していた集会所や銭湯を廃止したため、ご近所さん同士のつながりも薄れていき、路地空間で遊ぶ子供は見られなくなっていった。また現在、竣工から 100 年が経過し、老朽化した建物の一体的な補修、持ち主のいなくなった空き家の相続問題など問題が表面化する一方で解決が難しい状況となっている。そのような状況を憂うオーナーさんと出会い、地域に関わる人の範囲を少し広げ、つながりを取り戻すきっかけになる場所を持続可能な形で実現していくことを目指して空間や運営の仕組みを計画することとなった。

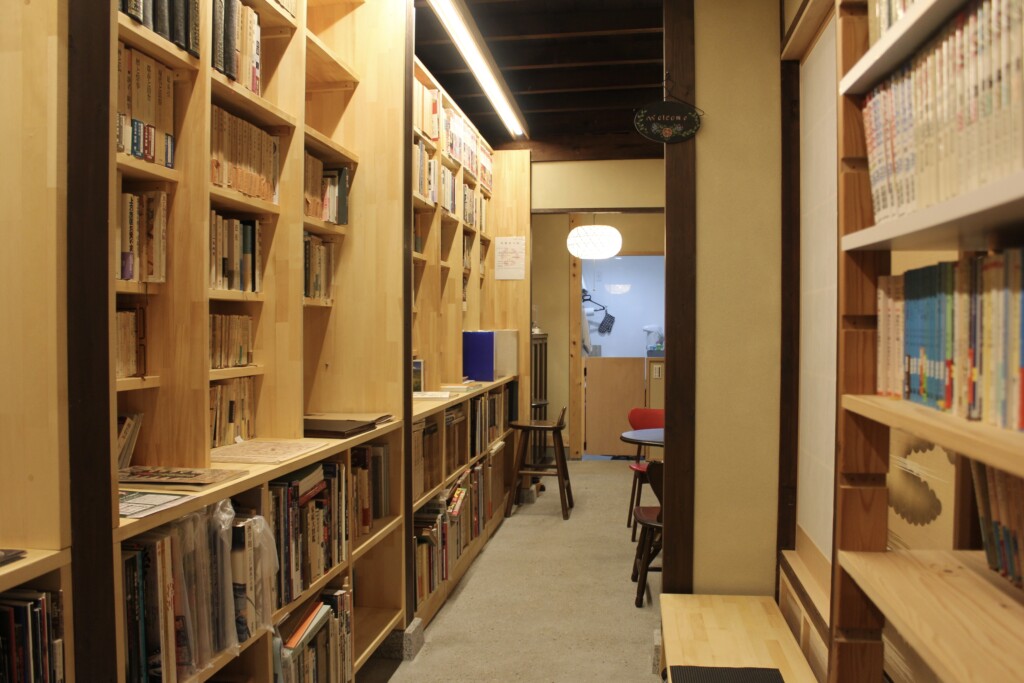

改修では、道の延長としての通り庭を、控え壁による補強とオーナーさんの約 3,000 冊の蔵書が入る本棚で再構成した。そして、その周りに緩やかに分節されながらもつながりをもつ場をちりばめていくことで、当時子供が遊んでいたような「可能性の空間」を最大化する路地空間を作ることを目指した。

オーナーさん提供

両面の路地と通り庭の空間がシームレスにつながることで、路地での出来事と通り庭での出来事が重なり合い、意識の余白が生まれ、空間と響き合う。そして想像を超えた多様な活動が生まれ、新たなまちの風景を紡いでいく。これからの住宅建築やまちは、そんな人間の初源的な感覚である共に暮らすことの「ふるさと」をもっと信じてつくられていくべきではないだろうか。