野老朝雄 |「 つくりかたのつくりかた」をつくる

――建築のご出身ということですが、当時のことを教えてください

僕が通っていた東京造形大学の建築のコースは、正しくは建築学科ではなく建築専攻という小規模なものだったんですよね。ですから製図室のような場所すらなかったです。勝手にその辺の空いている場所を使うということもしていたのですが、「あ、これ、ここで図面描くの絶対無理だ。」と思ってしまったんです。とにかく小さかったんです、学校が。石でデザインをやる系の人たちはそれこそ立派な石を切れる場所があったのですが、図面なんかどこでも描けるでしょ、という扱いだったんですよね。なので、学校で図面を描いていた記憶はあまりなくて、ほとんど自分の家で描いていました。実はこの時、藝大に行きたくて仮面浪人のようなこともしていました。要するに卑屈だったんですよね。美大の予備校に通っていた時、そこには自分より優秀な人が沢山いるわけですよ。自分が離脱したところで、この世界は1ミリも変わらないのだろうなという確信があって、自分は作家を目指してはいけないのだろうなと感じていたんです。作家では食べていけないだろうし、親を泣かすようなことになってしまう、周りに迷惑をかけてしまう、そういう気持ちと作家をやりたいという願望が同時にありました。

――建築家ではなくアーティストを目指したのは?

もちろん建築家というのも考えたことがあります。僕はよく幼少期に父の設計事務所にいました。同世代の誰よりも建築の雑誌からの情報はあったのですが、改めて自分ができることって何かな、みたいなことを考えたんです。そうすると、自分は設計図を描かないような作り方をすることが結構多くて。もちろん多少の設計はするのですが、いわゆる建築家に必要とされてる設計能力、コミュニケーション能力、自信がないと思ったんですよね。建築家はすごくトーカティブな方が多いですよね。それと、数学の授業もほとんどサボってたので理系的な建築の面が無理だと感じたというのもありますね。でも、算数は好きなんです。だから、ほとんど感覚でやっているというか。右回り左回りも気づかないくらいですからね(笑)。でも身の振り方も、気が付いたら今のようになっちゃっている、みたいな感覚はありますね。自分は手で作る側でいたかったのでしょうね。

でも、建築を諦めてるわけではないんです。このアトリエはほとんど図面を描く必要のない設計的行為を自分でしています。ここに梁などの与条件が決まっている中で、じゃ、そこからこう分割して、などと大工さんとほとんど口頭で話しながら自分の制作空間を作るということも続いています。

――そこからどのようにして今の活動に繋がったのですか?

仮面浪人をしているある時、江頭慎さんの作品を初めて見ました。当時はインターネットがなかったのでGAギャラリーというところにいって本で見たのですが、彼のドローイングに衝撃を受けました。それまでドローイングなんてろくにしたことがなかったのに、すぐに江頭さんのいるAAスクールに行くことに決めました。しかし、ちょうどそのあたりでバブルが崩れたんです。僕もアルバイトをしてお金を工面したのですが、もう無理だなと。父の事務所も危ないみたいな。そういうこともあり、江頭さんの最初の個展で人手が足りていなかったタイミングで、「カバン持ちでもなんでもさせてください」とお願いをして、江頭さんの個人的な助手として、作家としての先生についていくことにしたんです。今振り返ると、やっぱり自分は建築家になりたかったんですね。そこからまた閉じこもっていろいろ考えていたのですが、転機は9.11でした。何が起きているかわからずにショックを受けたのですが、戦争の歴史を調べれば調べるほど、人の繋がりについて考えるようになりました。自分も閉じこもっていた頃だったのもあります。自分と繋がる、繋げる、繋ぐみたいな。

――9.11 が転機と仰っていましたが……

結構不幸なところから始まっていることが多いですね。実際私は9.11から、「繋がること」をやり始めています。「あ、世界は平和で美しくてキラキラしている。じゃあ僕のものを作ろう」という感じとは真逆なんです。だから、インスピレーションって言葉ではないかもしれないけれど、作る原動力は、間違っちゃうとか、エラーで学んだりとか、自分の存在や能力に対する絶望からだったりします。私は気持ちの浮き沈みが激しい方なのですが、浮き沈みというのは、やっぱり、力にもなります。『野老さんの絶望力』という言葉を作った方がいて、面白いなと思いました。「ほんとにもう死ぬまではいかないけれど、絶望している時、なんだかんだで野老さん、作ってますよね」と言われて。あ、そうかもと思って。

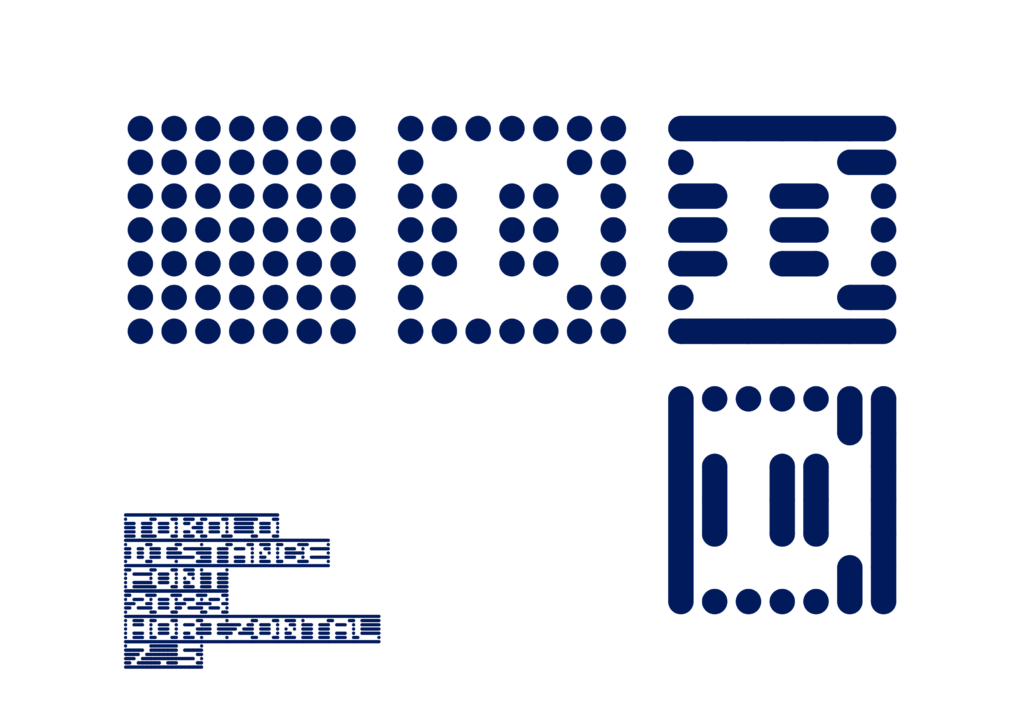

僕は69年生まれで、チェルノブイリも覚えていますし、コロナの時ももう本当にショックでした。本当に人との距離を取るようになって。でも、その時に出てくるミスに対して自分の考え方を変えると意味が出てくるのではないか、ということもあります。先ほどの折り鶴はびっくりするぐらい間違えましたね。ほんとうにびっくりしました。SFCの鳴川肇さんという方が昔書いたテキストで、ステンレスは、錆びないものを作ろうとしたのではなくて、強度を増そうとして大失敗してしまって、それを放っておいたら、あれ、これ錆びていない、というふうに生まれたという話があります。そういうものってありそうですよね。なので、すごくスタディします。そうしないと、自分がどこで間違えているかっていうのもさっぱりわからないので。ちょうどその折り鶴を作っていた頃も、2020年の時で、本来であればロンドンの個展では現地に行けるはずでした。でも、実際は作品はロンドンにあるのに、自分はそこに行けないという状況で、結構落ち込んでいました。腐りながら折り鶴をやっていて、その時に偶然生まれましたね。先ほどコロナの時も本当にショックだったと言いましたけれど、コロナが流行りだして、WHOがフィジカルディスタンスを取りましょうという時期がありましたよね。これはその後に生まれた[TOKOLODISTACEFONT2023]という作品です。これをぱっと見せられた時に何を描いているのか分からないと思うのですが、離れると…ちゃんと読めますよね。

これはグリッドに対してハーフなので、例えば10のグリッドだったら直径が5のドット。これは7.5にしてます。これはグラフィック上では大きくしたり、小さくしたりできますよね。そうなると、作ってる間にすごいイライラしてしまうんです。わかんないよ、みたいな(笑)。引いてみないと分からないゆえの悩みですね。お土産プロジェクトという企画でこの小さなドットでシールを作ってた時、”LOVE”とかをドットで作ってもこのスケールで作ると簡単に見えちゃうというか、逆に大きくした時にどうなるんだろう、これをもっと大きくしたら結構すごいぞ、と思って、次にTシャツでやってみました。これも近くにいると何を書いてあるのか分かりませんが、遠くから見ると文字が浮かびあがるようになっています。例えばShop Botみたいなものを使えばベニヤにもできるなということも思っています。これらも結局、個と群なんですよね。ばーっと点を並べて、くっつけて…というプロセスが。こういうデザインは作図も簡単だし、今、周りの長けた方々にパラメトリックにしてもらっていて、簡単に0から10までできるようになりました。僕も50代半ばになったので、老眼が入って見え方も若い人とは違うかもしれません。実は若い人にはどう見えているんだろう、みたいな気持ちもありますね。

――最後に創造の場について伺わせてください

僕は学校を作りたいと思っています。学校というのは文科省認定とかそういう話ではなくて、場の話です。もしくは、何かを共有して遠くから見て群になるみたいなのもあるかなと思っています。メダカの学校って、学校ではないじゃないですか。スウォーム(swarming)という言葉があって、個に焦点を当てるとバラバラなことをしているのですが、引いてみると、まとまった何かに見える。例えば、ムクドリの群れを遠くから見た時に、一つの巨大な生き物のように見える状況がありますよね。みんなバラバラなことをしているんですけどね。例えば場で考えると奥行きが100メートルくらいの空間があるとしたら、誰かが部屋の遠くでうるさくしていても気になりませんよね。でも場所同士が繋がって、色々な人が色々なところでレクチャーをしているぞ、みたいな。現代は僕の子供の時は考えられなかった、映画館でしかないような大きなモニターとかが簡単にできたりもしていてそれがネットにも繋がっていて。でもやっぱり実体のある場としての学校、群を考えたいですね。それはものづくり中心としていたものかもしれませんが、例えば、Richard Buckminster Fulleとかがいた、Black Mountain Collegeと言われる場所。そこにJohn Cageがいたと。そういうことだと思うんですよね。そこで何の話したかは分からないですし、お金を出す人がいなくなってしまって長続きしなかったらしいですが。僕はそういう場所に憧れがありますね。例えば僕が助手でボスの荷物持ちの仕事をしていた時に、ボスとある建築家が話してるタイミングがあって。それはただ話していただけなのですが、これ全然本になるな、などと思ってドキドキしていました。ここに椅子があればもうレクチャーじゃん、レクチャーホールができるじゃん、などと思ったわけです。そういうところが物を作るきっかけになったりとか、例えばそこに文学者がいたらどうなのかとかも考えてしまいますよね。今日お見せしたミウラ折りの三浦公亮先生が、ミウラ折りを実際に見せてくれるというような。自分は最初ほんとに四畳半程のところから始まったので、人生の中でちょっとずつ空間を引き延ばしてる感じなんでしょうかね。創造の場を作るという意味では、本郷の授業や、個と群の授業はそういう場の基礎を作っているのだなとも思うし、それはもう、舘先生に拾ってもらったと思っています。だから僕がイニチアチブをとったらどうなるんだろうなとか、そもそもそういう発想もないかもしれないですね。スウォームは群れという意味でもあるし、メダカの学校的な意味でもあると僕は思っていて。今このインタビューの状況のようにどこか場所があるだけで僕は物をお見せできますよね。これは別に喫茶店でもできるのかもしれないし、ネットにあればそこで話せるかもしれません。だけど、僕はやっぱり実際的な場所、もっとアクチュアルなつながりが生まれる制作や思考の場があることが大事だと思います。

提供:野老朝雄 Asao Tokolo

(図1 〜図9、図11 〜図21)

野老朝雄

1969年、東京⽣まれ。幼少時より建築を学び、江頭慎に師事。2001年9⽉11⽇より「つなげること」をテーマに紋様の制作を始め、美術・建築・デザインなど、分野の境界を跨ぐ活動を続ける。単純な幾何学原理に基づいた定規やコンパスで再現可能な紋と紋様の制作や、同様の原理を応⽤した⽴体物の設計/制作も⾏なっている。主な作品に東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会エンブレム、⼤名古屋ビルヂング下層部ガラスパターン、TOKOLO PATTERN MAGNETなど。2016年より東京大学工学部非常勤講師、2018年より東京大学教養学部非常勤講師、2022年より國立臺灣師範大學(TAIPEI,TAIWAN)客座教授、2024年より上海美術学院(SHANGHAI,CHINA)客座教授を務める。