創造の源としての現場―歩く、見る、聞く、 そして造る―調査心得七ケ条|布野 修司

建築家なしの建築

ヴァナキュラー建築は、ホモ・サピエンスの偉大なる創造物である。地域地域で多様な創意工夫に満ちた建築をつくりだしてきた。ホモ・サピエンスは、紀元前2500年にクフ王の高さ146.59m、底辺230m×230mの巨大なピラミッドを建設する能力を有していた。しかし、19世紀末に至るまでこの高さを超える建築は存在しない。しかも、いまなお内部に空間が発見されるなど、その建設をめぐって謎がある。

しかし、そうした世界を根こそぎにしてきたのが近代建築であり、グローバリゼーションである。バーナード・ルドフスキー(1905〜1988)がニューヨーク近代美術館MoMAで『建築家なしの建築Architecture without Architects』と題する展覧会をキュレートしたのは1964~65年のことである。『建築家なしの建築』すなわちヴァナキュラー・アーキテクチャーである。解説のテキストの付されない200枚の白黒写真で構成されたその展覧会は、近代美術館、フィリップ・ジョンソンが『インターナショナル・スタイル-1922年以後の建築』展(1932)、『アメリカ・スカイスクレーパーの誕生』展(1934)を開催して近代建築のプロモーションを担ってきたMoMAで開催されることにおいて、大反響を呼んだ。世界中の素晴らしい建築のうち建築家が関与したものはほんのわずかにすぎない、というのが彼の強烈なメッセージであった。この事情は、今日も変わらない。バーナード・ルドフスキーは、『建築家なしの建築 Architecture without Architects』の冒頭に、世界中に建てられた建築のうち建築家が関与した建築は1割に満たないと書いている。彼には別に『驚異の工匠たち』(B.ルドフスキー(1981)Bernard Rudofsky(1977))という著書があるが、ほとんど全ては建築家によってではなく、工匠(職人)たちによって建てられてきたというのがヴァナキュラー建築の世界である。このヴァナキュラー建築の世界が、建築家によって鉄とガラスとコンクリートの近代建築に置き換えられてきたのがこの百年の歴史である。

臨地調査(フィールドワーク)と都市組織研究

建築は、基本的に「地」のものである、と書いた。しかし、それとは全く異なる建築観が既に成立している。すなわち、どこでも、同じ方法で、同じ建築をつくりうるという建築観である。スペース・ステーションをイメージしてみればいい。真空でもエクメーネとすることが可能なのである。

しかし、建築は具体的な場所、敷地に対する解答であるということには変わりはない。プレファブ建築にしても、モビールハウスにしても、具体的な「地」=シチュエーション=環境に対する解答である。全ての建築は、それが建つ敷地、場所、地域についての情報を収集すること、臨地調査から開始される。少なくとも、近代建築以前においては、現場で建築を組み立てることが基本的な方法であった。

あらかじめ頭の中でこねくり回してつくりあげるものではなかった。すぐれた建築家は、しばしば優れた旅行家である。多くの街と村を訪ね、多くの建築を見て回ることが建築家を育ててきた。身体を通じた知識、現場を読む力が創造の源泉である。

建築計画学は、基本的に住まい方調査(西山夘三)、使われ方調査(吉武泰水)を基本的な方法としてきた。誤解を恐れずに要約すれば、空間の使われ方を観察することによって、使いにくい空間、その配列の問題点を発見し、その問題点を解決した平面計画を提案するという構えである。現状分析→設計計画→建設→評価というサイクルを繰り返すのである。

この建築計画学の方法、機能主義、平面計画論、調査主義、標準設計・・・をめぐっては多くの批判と議論が積み重ねられてきた。最大の批判は、現状前提の建築しか産み出されないのではないか?要するに創造的なものは生まれないのではないか?というものである。1950年代後半に、伝統主義論争が展開されるなかで、調査主義(吉武研究室)vs造形主義(丹下研究室)というちょっとしたやりとりがあった。「美しきもののみ機能的である」(丹下健三)というテーゼが「形態は機能に従う」(ルイス・サリバン)に対して提起されたレヴェルの議論でしかなかったのであるが・・・。

しかし、臨地調査は、決して、戦後復興のために大量建設が必要とされた時代の建築計画学の方法にとどまるものではない。1979年初頭にインドネシアを訪れて、果たして日本と同じような方法を取りうるかと考え続けてきた。その集大成が『スラバヤーコスモスとしてのカンポン』(京都大学学術出版会、2021年)である。

「地域の生態系に基づく居住システムに関する研究」「都市組織urban tissue,urban fabric研究」と言い出すのであるが、それには京都大学での応地利明先生、高谷好一先生らの地域研究者との出会いが大きかった。スローガンは、「地域に世界を読む」あるいは「ディテールに世界を読む」である。フィールドで出会った物、人、得た情報、感じたことをもとに、世界を組み立てている仕組みを読み解くことである。

10人のフィールドワーカーの文章を収めた、岩波書店編集部編(2004)『フィールドワークは楽しい』(岩波ジュニア新書474)に、応地先生の「アジア・アフリカの農耕を訪ねる」がある。いくつか引くと以下のようである。

「フィールドワークは、場所や地域というテキストの意味や性格を「よむ」作業です。そのためには実際に現場に行って、現場を「よむ」努力が欠かせません。・・・フィールドワークには、どの場所にも通用する手引きはないのです。・・・私はフィールドワークは「歩く、見る、聞く」の3つを徹底的に行って「現場で考える」ことだと思っています。・・・自分の身体と感覚をつかって現場を「歩く、見る、聞く」をし、その場所という「テキスト」の意味を現場で考え発見する旅、それがフィールドワークなのです。」

あとは手に取って他の文章とともに読んでみて欲しい。フィールドワークこそ、建築創造の源泉であることが理解できると思う。

都市を有機体にたとえ、遺伝子、細胞、臓器、血管、骨などさまざまな生体組織からなっているとみるのが「都市組織」2論であり、建築学・都市計画学では、都市のフィジカルな基盤としての空間の配列・編成を問題とし、その配列・編成を規定する社会的、経済的、政治的諸要因を明らかにする構えをとる。「都市組織」という場合、近隣組織のような社会集団の編成がその規定要因として意識されている。集団内の諸関係、さらに集団と集団の関係によって規定される空間の配列・編成を問題とする。「地面に聞く」というのがその基本となる。「地型(形)」によって建築の設計は大きく規定される。何故、こういう街区が成り立っているのかを明らかにすることが目的となる。

調査心得七ヶ条

生成AIの登場によって、建築設計はAIにとって代わられるであろう、という建築家がいる。おそらく、そこには建築の創造はないと思う。AIが、人類の建築という行為の無数の経験を学習しているとすれば、類似のシチュエーションについて下手な建築家より優れた解答を出すことは間違いない。しかし、求められるのは、「現場」に固有な、創意工夫に基づく建築である。目指すべきは、AIでなくても可能なタワーマンションのような建築ではなく、無数のヴァナキュラー建築に学ぶ知恵、創意工夫である。その知恵、創意工夫を新たに創造に繋げうるとすれば、現場で身体を通じて得た知恵が必要である。そこにはある発見がなければならない。筆者とその仲間たちが、臨地調査の心得としてきたのは、以下の7ケ条である。

1 臨地調査においては全ての経験が第一義的に意味をもっている。体験は生でしか味わえない。そこに喜び、快感がなければならない。

2 臨地調査において問われているのは関係である。調査するものも調査されていると思え。どういう関係をとりうるか、どういう関係が成立するかに調査研究なるものの依って立っている基盤が露わになる(される)。

3 臨地調査において必要なのは、現場の臨機応変の知恵であり、判断であ る。不測の事態を歓迎せよ。マニュアルや決められたスケジュールは応々にして邪魔になる。

4 臨地調査において重要なのは「発見」である。また、「直感」である。 新たな「発見」によって、また体験から直感的に得られた視点こそ大切にせよ。

5 臨地調査における経験を、可能な限り伝達可能なメディア(言葉、スケ ッチ、写真、ビデオ・・・)によって記録せよ。いかなる言語でいかなる視点で体験を記述するかが方法の問題となる。どんな調査も表現されて意味をもつ。どんな不出来なものであれその表現は一個の作品である。

6 臨地調査において目指すのは、ディテールに世界の構造を見ることであ る。表面的な現象の意味するものを深く掘り下げよ。

7 臨地調査で得られたものを世界に投げ返す。この実践があって、臨地調査はその根拠を獲得することができる。

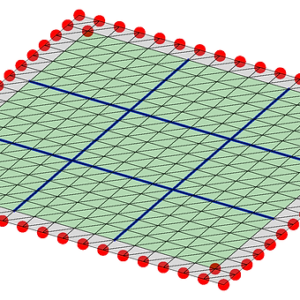

2「 都市組織」という概念は、都市を建築物の集合体と考え、集合の単位となる建築の一定の型の発生とその歴史を 明らかにする S. ムラトーリの建築類型学(ティポロジア)で用いられる2。また、建築物をいくつかの要素(部屋、建 築部品、…等々)あるいはいくつかのシステム(躯体、内装、設備、…等々)からなるものと考え、建築から都市まで 一貫して構成するN.J. ハブラーケン2 の建築=都市構成理論において用いられる概念である。

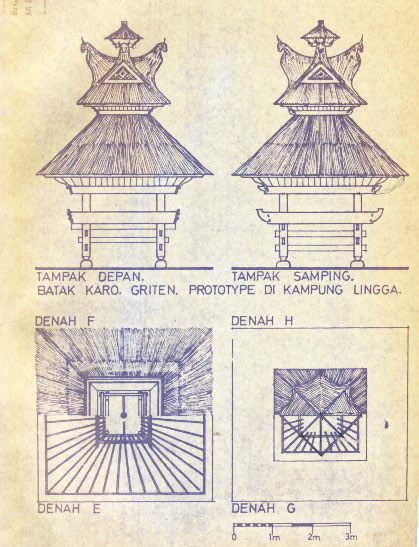

北スマトラのリンガ村―バタック・カロ族の集落

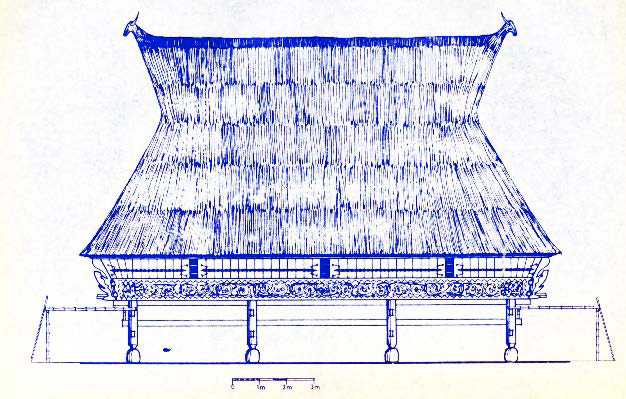

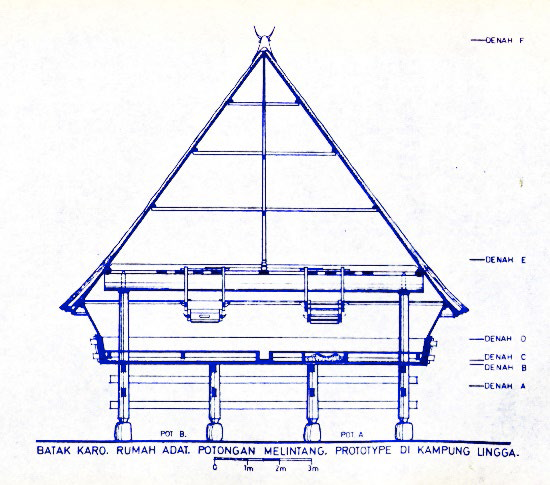

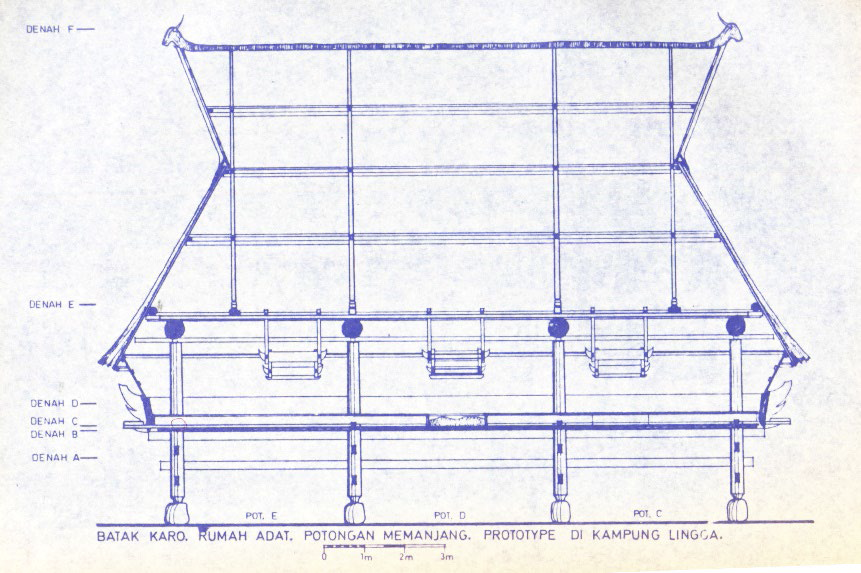

1979年に最初に出会ったヴァナキュラー建築の世界。2000人が居住した大集落であったけれど、政府の移住政策によって、2年後には跡形もなく消えてしまった。入母屋造りの主屋は、日本の合掌造りの規模。一つの炉を1、2家族がシェアする巨大なワンルーム住居である。竹を編んだ煙出しには、ヤモリ(家守)のパターンが描かれる。

入母屋造りの主屋は、日本の合掌造りの規模。一つの炉を1、2家族がシェアする巨大なワンルーム住居である。竹を編んだ煙出しには、ヤモリ(家守)のパターンが描かれる。

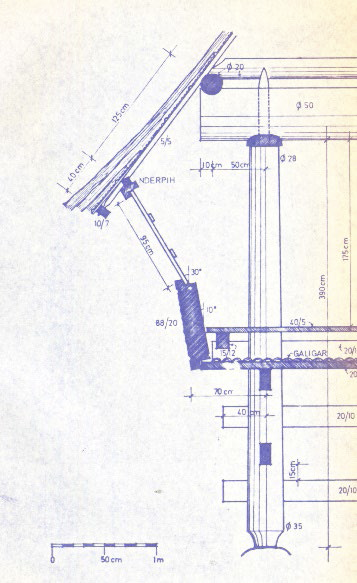

構造は、日本では考えられないヤジロベエ構造。柔構造である。 採寸して、構造、ディテールの納まり、スケール感覚を学ぶ。

集落全体には、若衆宿、納骨堂、米蔵など様々な施設が配置される。納骨堂は四方破風の高床建築である。

写真:筆者撮影

図版:UN. Regional Housing Center (1973) “Batak Karo: