STUDIO2023

神吉スタジオ「場所の力」

新しいランドスケープにむかうために、場所に潜む力を読み、その力を顕在化させる建築と都市・地域空間の提案をめざす。

各人が選ぶ敷地およびその位置する都市・地域の「場所の力」の読解作業を重視しつつ進める。

敷地は、各自が現地調査に赴くことができるよう、京都から日帰り可能圏内とし、自由に選ぶ。

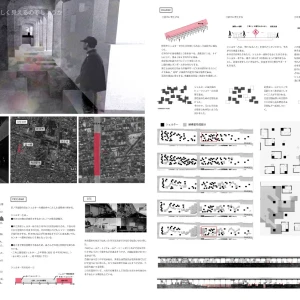

「おばけの合奏」 平松那奈子|神吉研究室

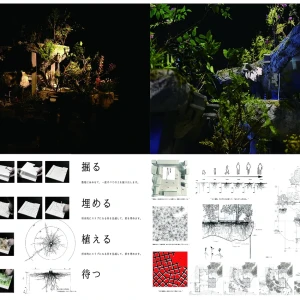

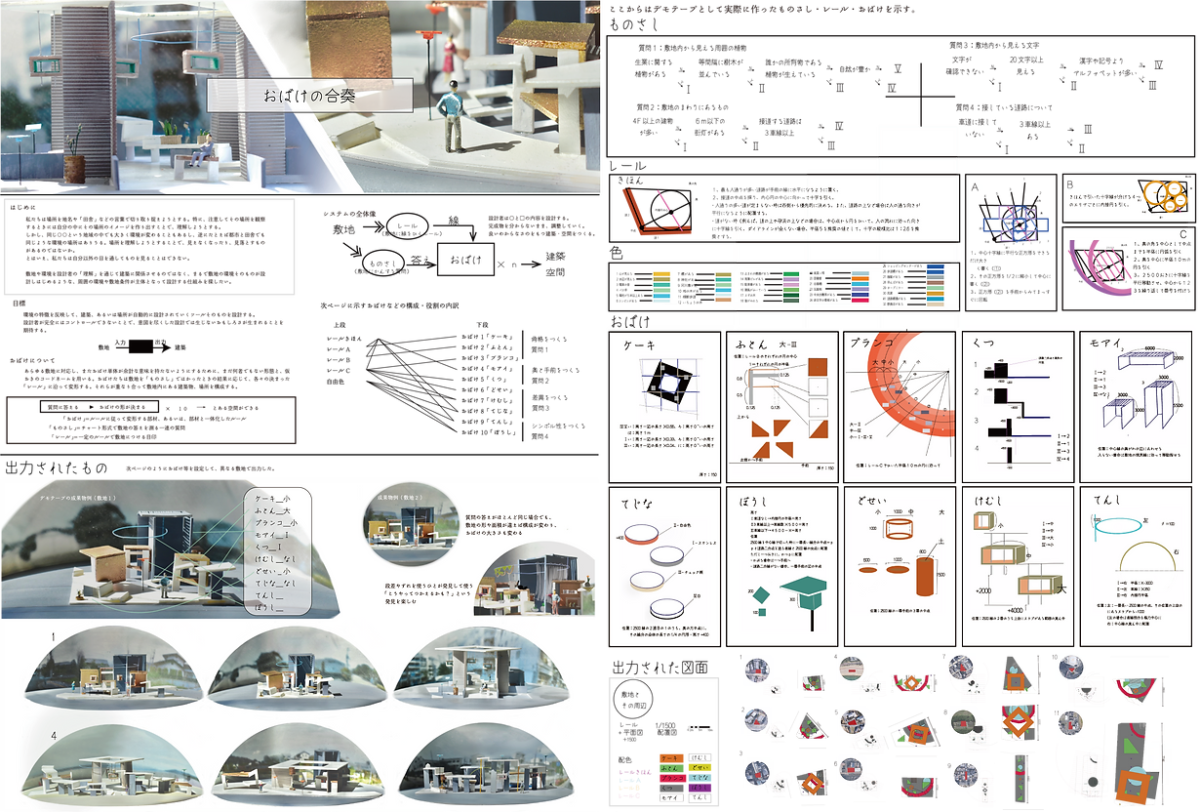

私たちは場所を地名や「田舎」などの言葉で切り取り捉えようとする。しかし、同じ〇〇という地域の中でも大きく環境が変わることもあるし、逆に「都市」と「田舎」でも似た場所は存在しうる。場所を理解しようとすることで、見落とすものもあるのではないか。敷地や環境を設計者の「理解」を通じて建築に関わらせるのではなく、敷地の環境が自ずから語り始める仕組みを設計できないだろうか。「おばけ」という概念を用いて敷地を入力すると建築が設計されるツールを提案する。

編集委員推薦理由

「出力」という言葉、式への代入、レールの幾何学的操作。一見ドライに見える彼女の手法は一方で、きわめて情緒的にも感じられる。式を構成するのは、周囲の植栽や文字の量、電柱や潮風など、微視的かつ恣意的でありながら、妙にリアリティのあるものたち。そんな環境の断片たちが自走してできあがった建築は、場所に吸収されない不思議さと、その場所に落ち着くような違和感のなさを持って佇む。ポリラインやサーフェスを単位に成り立つのではなく、「おばけ」というユーモラスでヒューマンな主人公たちで構成される世界。彼女の豊かな感性が拓く「恣意性」の新たな地平に、ただ感服している。

平田スタジオ 「動きの建築」

建築は不動の定点をつくる動かない存在であり、人間たちの活動がその中で変化する、というのがこれまでの建築のあり方だった。

しかしもっと動的なものとして建築を捉え直せないだろうか。それは文字通り動く建築であっても良い。

あるいは、建築の使い方が刻一刻と変化するような、生態系における棲み分けの概念に近づくような建築を考えても良い。

あるいは、流れの中で敷地そのものも形が変わってしまうような状況の中の建築を考えても良い。

動きと建築が対比的にあるのではなく、建築そのものが動きの中にあるということを、建築化してほしい。

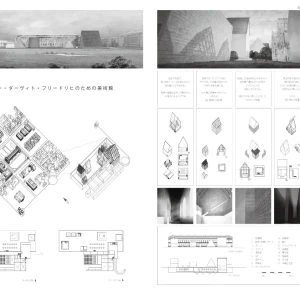

「建築〈イノチ〉燃ゆ」 若井咲樹|平田研究室

世の中の建築には「動き」がない。「動きの建築」──その「動き」とは何なのだろうか。

私が考えた動きとは、「命が宿る」ことである。

動物や植物など命あるものは、この世に生を授かったその瞬間から成長、成熟しやがて朽ち果てていく。限られたその命を全うする過程こそ、「動き」である。

建築に「燃え尽きる」という「死」を与えることで、命を吹き込む。私は建築の燃え方を設計し、逆算するように建築を設計することで、建築の一生をデザインした。

死に向かっていくその様は、炎という媒介物により、生命感に溢れたものとなり、その過程にある燃えゆく建築こそ、動きそのものの中にある建築なのである。

編集委員推薦理由

「動きの建築」というテーマは多義的であり、どうにでも捉えられるような普遍的なテーマに思える。それに対して炎によって死と生の輝きを鮮明に描き出したという本作品は、文字通り圧倒的な輝きを放っていた。建築を燃やすということに直接的な実用性はない。しかし人間を超えた状態としての建築は、私たちが見失ってしまっていたものを思い起こさせるような何かがあり、不思議と心の奥深くに入り込む。そのような建築の可能性は、今後さらに議論されていくべきであろう。

ダニエルスタジオ「DIFFERENCE AND REPETITION」

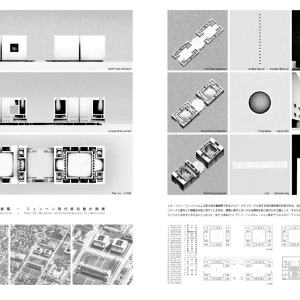

「代謝を格納する建築/Metabolism Container」 酒井良多|ダニエル研究室

相互に無交流なカプセルの集合体である中銀に代わって、次の50年の都市生活を象徴する建築を考えたい。構成単位をカプセルからフレームとし、住居、緑地、企業、立体街路の4機能を格納する。自己格納容器ではなく環境(代謝する自然と文明)を格納する容器がユニットとなり、その集合体は人々の営みが相互接続された都市となる。プリミティブで新しい高層住宅の提案である。

編集委員推薦理由

ユニットを「カプセル」から「格納するフレーム」に置き換え、新しいメタボリズムを展開している。形態にとらわれず、概念としての代謝に真摯に向き合っていたのが印象的であった。各単位を立体街路でつなぐことで、高層建築の中での有機的接続を図った都市生活の提案となっている。代謝する自然・文明に対しての応答に少々物足りなさを感じるが、難解な問題に立ち向かう作者のパワーを感じる提案だった。

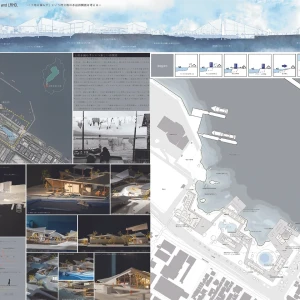

柳沢スタジオ「アフターコロナのステイ」

新型コロナウィルスの拡大によって、観光業と宿泊業は大打撃を受け、日常のステイの様式に加え、観光や宿泊のあり方が一変した。災害時の利用やコロナ感染者の療養施設等、宿泊施設が都市機能の別の側面をもっていることも明らかになり、宿泊客の増加を想定したステイのモデル(かた)は見直しを迫られている。持続性の高い宿泊施設の形態や日常の延長としての滞在や宿泊を模索し、新しい都市機能を担うステイのあり方を考える。

「菊浜まちリノベーション」 小森幸・杉本春佳|柳沢研究室

ワーケーションは生活・仕事・観光という三要素がまじりあう、地域に開いた宿泊形態である。さらに地域に根付いた滞在の仕方により宿泊者が地域を一度ではなく何度も訪れることも期待される。今後宿泊施設の増加が予想される菊浜において、地域と密接に結びつく新たな宿泊形態であるワーケーションを「まちリノベーション」によって導入することで、菊浜の町の魅力を残しながら宿泊施設を生活に取り込んだ町の未来像を提案する。

編集委員推薦理由

もはやあたりまえのように存在している菊浜の特徴に積極的に手を加え、まちを尊重した変化を起こす。“まちリノベーション”と名付けた鮮やかな手法が印象的であった。ステイというテーマに対してまちに入り込む視点が含まれたワーケーションを設定し、ワーケーションの綿密なアーカイブに基づいて設計された本作品には説得力が感じられた。住民の視点と外からくる人の視点を交互に行き来する柔軟性と、繊細な操作で力強いストーリーをつくる構成力に今後も期待したい。