こどもを包む愛ある建築を目指して|小見山研究室 学部4回生 大橋 和貴

私事であるが、まだ幼い姪と甥がいる。コロナ禍でなかなか会えない状況ではあるが、二人の存在によって私の建築に対する考え方や目指したい建築像が大きく変わったように思う。姪と甥が生まれてきて私に芽生えたのは愛おしいという感情である。小さい身体ながらも懸命に生きようとする新生児を愛しく思う気持ちは人間が根源的にもちうるものだと感じる。山上憶良の歌「銀も 金も玉も なにせむに まされる宝 子にしかめやも」とはよく表したものである。こどもを取り巻く愛および、愛のある建築の実現の一助となるよう本エッセイを記す。

― 教育愛について

こどもはひとりでに勝手に育っていく、わけではない。無垢で未熟なこどもは大人が保護すべきである。一方、「可愛い子には旅をさせよ」の精神でこども本人の理性の強化を促すことも必要である。こどもを保護すべき対象とする見方をこども化、自立していく対象とする見方を大人化とするなら、こども化と大人化の両ベクトルが教育には必要である。岡田敬司はその両ベクトルを含む教育愛を「子どもの発展・成長を利することをもって我が喜びとすること」と定義し、教育者の最上の喜びとする。*¹こどもを単に可愛がる、甘やかすこども愛とは異なる。

― 安心と信頼

さらに、こども化と大人化のベクトルは安心と信頼に置き換えることが可能である。大人の監視下にこどもを置けば、不慮の事故や大人の理想にそぐわない非行が起きる可能性は低く、大人は安心できる。一方、信頼はこどもが予期せぬトラブルを生む可能性があるにも関わらず、信じることであり、いずれ自立して生きていく一人の人間としてのこどもには大人からの信頼も必要なのである。伊藤亜紗『手の倫理』において安心と信頼については詳しく述べられている。*²安心と信頼のバランスこそが教育愛の重要な要素である。

― 教育の成果

さて、教育愛を受けたこどもの発展・成長の先に何を置くか。教育の成果とでも言えようか。私はそれもまた愛であると思う。あまねく愛を向けられること。キリストや仏陀のような自己を犠牲にしてまで他者の利益を優先するのとは異なる人間的な愛である。ラッセルは「愛情と知識は、正しい行為をするための二つの主要な必要条件である」とした。幼い時には、こどもに愛をもてと教えるのは無益で、愛情にあふれた大人をつくることが教育上肝要であるとも述べている。*³

― 関係性をもつことが愛の起点となる

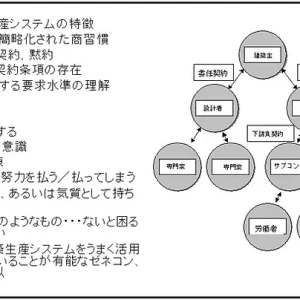

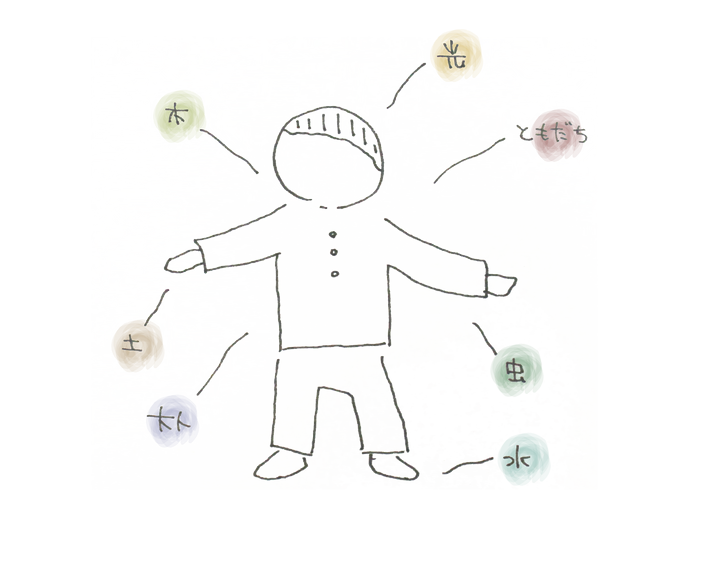

アリストテレスが「いかなる愛も、共同性において存立する」と述べたように、愛の形成は自身を取り巻く存在と相互的な関係をもつことが起点となる。ドイツの教育者フレーベルは恩物(Spielgabe)と呼ばれる玩具を用いてこどもとモノとの様々な関係性の構築を促す。恩物を色々な角度から見たり、触れてみたり、他のモノと組み合わせてみたり、積んでみたり……恩物をめぐる行為は遊びの原点である。こどもの知育玩具として一般的な積み木もまたフレーベルが発案した恩物の一つである。幾何学的なモノをこどもの創造力の赴くままに積み上げていく。フレーベルは積み木を破壊することまでを含めて恩物のもつ役割であるとする。破壊と創造は世界のあり方であるとし、恩物を通してこどもと世界との関係性を築くことを考えた。ガラガラと崩れる音によってまた恩物はこどもに語りかける。このような遊びはときに怪我を伴う。怪我もまた自身と身体とより関係を築き上げるための一歩である。

図:大橋和貴

『恩物』フレーベル

― 建築家によるこどもの遊びの分析

こどもの成長・発展には愛が不可欠であるということをこれまで述べてきたが、この論を建築の領域に進めていく。

仙田満はこどもの遊び場の調査研究の結果から遊環構造を見出した。*⁴その条件の一つに循環機能があることが挙げられている。駆け回るという原初的な運動を伴う遊びのために、街区ひとまわりすることのできる道スペースがこどものための空間として必要であるとした。

日本で初めて学校にOPENシステムを導入した槇文彦もまた、東京電機大学のオープンスペースに見られるこどもの行動に注目している。*⁵丸柱の周囲をぐるぐると走り回るその姿から母親に抱いてもらった記憶が想起されると述べている。

建築家が幼稚園の設計に携わるとき、園長との協働に依るところが大きく園長の教育思想が強く反映されることが多い。毎日最前線でこどもに触れている園長だからこそ、こどもに気付かされる部分が多いということだろう。

『遊環構造』仙田満

― 幼稚園という場

先ほど挙げたフレーベルは幼稚園の考案者としても知られている。Kindergartenはこどもと庭を組み合わせた造語で、フレーベルは幼稚園に必ず園庭を設けた。また幼稚園の先生は庭師のようなもので、庭で育つ植物に水をあげるようにこどもの成長を手助けする存在であるべきと考えた。先日竹山聖研究室の展覧会『庭』を拝見したが、「庭に種が飛んできて、花を咲かせ、実を結ぶ」プロセスで研究室を説明していた。厳格な教育方法をもたず、学生の成長にしたがって研究室を進めていくそのあり方は、まさに庭師のようである。

『庭』竹山聖+京都大学 竹山研究室

― 現代にこどもを想う

現代社会には様々なタイプの幼稚園が存在する。郊外にあるか、都市部にあるかでその様相は大きく異なってくるし、地域に対する信頼、また地域からの許容も幼稚園のふるまいに影響を与える。なかにはこどもの教育よりも幼稚園の維持存続や経営、便利さといった大人の都合を優先したような幼稚園の計画があることも事実である。都市部になれば限られた敷地の中で一定数の園児に必要なスペースを確保せねばならない。

大人はこどもの教育に適切だと思う環境の選択により努めるべきではないか。都市型の幼稚園を一概に否定する気は無論無いが、こどもが思いきり遊べるスペースや自然との関わり合いが少なくなるのは自明である。このコロナ禍で奇しくも大人はオフィスから解放されようとしている。オンラインで仕事を済ませられる部分に気付き、リモートワークの有用性も見出せた。一方、パソコンの画面上ではなかなかうまくいかないコミュニケーションの重要性も思い知らされた。だからこそ、こどもと面と向かった関わり合いを築いていくこと、十分な時間をとってあげるよう見直すべきではないか。こどもに示すべき愛ある大人を各人が意識すべき時ではないか。

― こどもを包む愛ある建築を目指して

姪と甥を見ているとこどもの行動は無限大の好奇心に満ちていると感じる。蛇口から勢いよく流れる水に喜んだり、道端の小さな草花を見るためにしゃがみ込んだり。今となっては純粋なこどもの視点に戻ることはできないが、こどものための建築をつくるためには私自分のもちうる最大限の想像力、愛をもって補うしかない。

これまでの私自身の設計課題に対する応答を思い返せば、どことなく無意識的に私がもちうる優しさ、愛が建築にあらわれていたかもしれない。現代ミュージアムの課題ではコンクリートの集積されたマッスとは対照的な、泡のような透明感のある屋根を、スタジオ課題では山に呼応するような緩やかな湾曲のある屋根を。もし優しさを、愛を故意に建築に注ぎ込めば、注ぎ込めたなら、どのような結果を生むだろうか。

細部に愛を宿らせて建築を続けたい。

(参照)

1)岡田敬司『教育愛について[かかわりの教育学Ⅲ] 』ミネルヴァ書房,2002

2)伊藤亜紗『手の倫理』講談社選書メチエ,2020

3)安藤貞雄訳『ラッセル教育論』岩波書店,1990

4)仙田満『こどものあそび環境』鹿島出版会,2009

5)槇文彦『豊かな空間構成を目指して』 https://www.tozai-as.or.jp/mytech/19/19-maki07.html