【対談】竹山聖×小見山陽介|設計を学ぶ君たちへ -京都大学設計教育-

建築学科の学生を取り巻く大きな要素のひとつである、設計演習。我々を取り巻く教育環境は、属する社会やその時代背景に複層的に包まれながら刻一刻と変化を遂げている。そんな中でも変わることのない「京大らしさ」とは何なのか。様々な背景で建築を学び、そして指導者となった立場から、設計教育の今までとこれからに焦点を当てる。

教育者たちは今の設計教育に何を感じ、何を目指しているのだろうか。これがいずれ、学生らが自らの殻を破るための一助になればと願う。

【対談】 竹山聖×小見山陽介

協奏的な教育を追い求めて

聞き手:岩見歩昂、川部佳奈、木下真緒、松岡桜子

2021.8.13 対面とZOOMのハイブリッドにて

オンラインでの対談風景

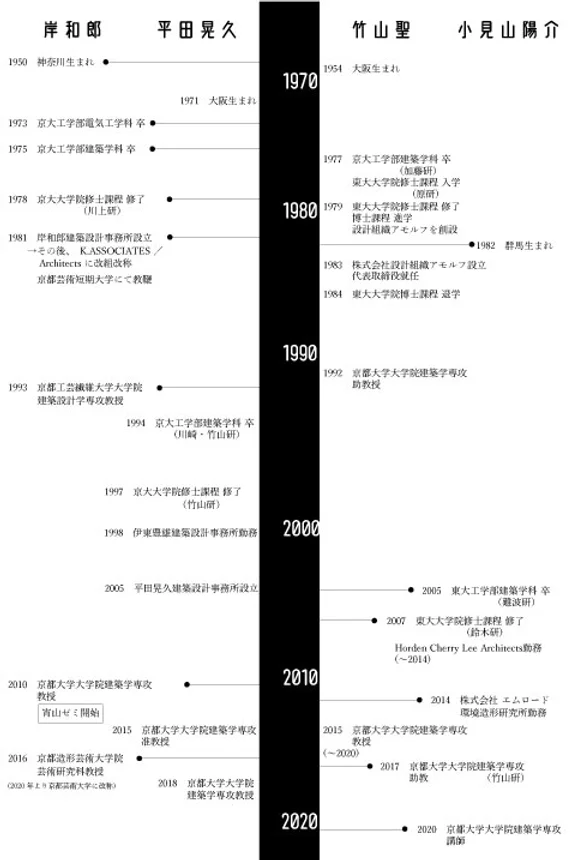

2020年、竹山聖が退官し、小見山陽介が研究室を引き継いだ。これまで京都大学の建築設計教育を牽引してきた竹山と、これからを託された小見山に話を聞いた。若き日に東京大学で建築を学んだ過去をもつ二人に、京大建築はどう映っているのか。学生達に寄り添い、ともに成長しようと歩む彼らの、指導者としての姿に焦点を当てる。

——お二人共、京大と東大両方の設計教育に関わられて、どのように感じましたか。

竹山——僕が京都大学に入学したのは 1973 年で、ちょうど激しかった学生運動が終わりかけていた頃です。そのせいかどうか分からないですが、設計教育もある意味ルーズで、締め切りはかたち上のものでしたし、講評会もなく、評価が分からないような状態でした。

当時の製図室は解放区みたいなところで、そこで建築の話をしたり、設計をしたり、なんかいろいろなことが行われている、それがただただ楽しかった。設計演習が好きになるかどうかで、その人の建築との対し方が変わると思いますけど、僕は好きになりました。建築ということを通して、様々なことを考える場が与えられたっていう感じですね。

しかも新たに、実際に、今何か建っていたり空き地になったりしているところに自分が考えたものを空想するわけですから、こんなに面白いことはないと思いましたね。

僕自身、設計演習は一生懸命やっていましたが、大学院で東大に入って、大きなカルチャーショックを受けました。例えば卒業設計なんかも圧倒的な差があって、天と地というか、話にならなかった。京大の卒業設計は僕ともう一人しか模型を作っていなかったけれども、東大はみんな模型を作っていましたし、素晴らしいプレゼンテーションですし、論理的ですし。

あと、大きかったのは賞があることですね。京大には賞もなかったですから。修士では、原広司研究室に入りました。そこで原先生の背中を見て、あるいは日常を見て、ああこういう存在ならば建築家になりたいな、と心から思いました。それまで漠然と建築の設計で生きていければいいなと思っていたのが、クリアに、リアルになったのが東大の修士の時期ですね。

小見山——僕が大学生だった2000年初頭の東大は、安藤忠雄先生が退任された後、隈研吾先生が着任される前の時代で、僕が三年生の時に難波和彦先生が着任されました。難波先生がいらっしゃって設計演習が大きく変わったのを覚えています。

それまでの東大の設計教育は、感性的な指導が多かったと思います。それをみた難波先生は、東大の教育は数年に一人の天才的建築家を生むかもしれないけれど他の多くの生徒への教育が為されていない、と感じてやり方を変えようと思ったそうです。複雑な条件を統合的にまとめ上げる設計手法を難波先生ご自身もとられており、考慮した設計条件が多ければ多いほどデザインは強度をもつという考え方でしたので、設計演習の講評やエスキスでも、どうして自分はこう思うか、どうして君はそう思うのかといった対話を大切にされていました。

京大とやり方は違うかもしれませんが、難波先生もどちらかというと、個人で独り立ちして生きていける人を育てたい、つまり建築家を育てたいと思っていたと僕は思います。

竹山——僕は京大から誘われて、92年に着任しました。僕の半年前には、西川幸治先生に呼ばれた布野修司先生が着任されていて、「竹山、これからは京大から建築家を育てよう。」と言われたのを覚えています。

その頃の京大は、大きな企業へ就職するのが当たり前で、個人で建築家になる風土が全くありませんでした。僕は他の大学をいろいろ知っていますが、京大もポテンシャルとしては、全く引けを取らない。むしろもっと面白い人達もいっぱいいるのに、花開く土壌がないのはもったいないなと思っていました。

だからもし、京大でも建築家になりたいという人があるんだったら、そういう人たちに道を開くような教育をしたいと思って、布野先生と僕とで設計教育の改革に力を尽くしました。だから、1992年、僕と布野先生が一緒に教え始めた時に大学の三回生だった学年は、それまでと全く違って、多くの個人の建築家が出ています。

具体的には、まず、内部の環境を変えることに着手しました。締め切りを意味あるものにすること、講評会を行うこと、課題を変更することなどです。課題については、最初は場所の構成のような、何も制約がない自由な発想ができる課題を与えて、のびのびやって建築が面白いなと思わせる。それからちょっとずつ難しい課題になっていくのがいいと考えました。まずコンテクスト(文脈、場所の条件)、それからプログラム。これは今も引き継がれている京大の特徴だと思います。

それからもう一つ行ったのは、外部との繋がりをつくることです。東大に行って、東京の大学同士の交流が盛んであることに驚かされました。東京では、多くの大学で何らかの連携があって、みんな建築家になる夢をみていて成長していく場がありました。関西にもそういうネットワークがあればいいなと思って、KASNET(Kyoto Architecture School Network)を立ち上げて、一緒にコンペや展覧会をする場を作りました。はじめは京都7大学ぐらいを繋ぎ、後に関西の様々な大学も巻き込んでいって、現在の建築新人戦に結びつきました。

小見山——僕は2017年の10月に京大に来ましたが、その年の冬にまず驚いたのは、京大の卒業設計のテーマ設定です。

京大の卒業設計は、時代性をあまり感じさせない、私的な問題設定が多いと感じました。どちらがいいとか悪いとかいう話ではないのですが、東大との違いをまずそこに感じました。竹山先生も今おっしゃったように、東京は大学同士の交流が盛んですから、大学をまたいでテーマが似通ってくるのかもしれません。だから、この年の卒業設計だったらこういうものがテーマになるな、みたいなものがなんとなく共有されているような気がします。他大学の卒業設計を見ても、初見でも問題意識が共有できるというか、根底にあるものは分かる。

でも京大の卒業設計はそういうものがあまりないように感じました。みんなが同じテーマに対して設計する必要は全くないし、自由であることは京大の良い面でもあると思うのですが、京大の学生は個人が追求したい思いをそのまま卒業設計のテーマにしている印象があります。京都は地理的に東京から離れているし、先生同士の交流機会が東京に比べると少ないことも、京大らしさの維持につながっているのかもしれません。

竹山——そうですね。京大の卒業設計は、社会からの要求を解いていくというよりも、個人の想いを何かしらの形にする傾向が強いと思います。それに加えてもう一つの特徴が、比較的フォルムがユニークなこと。プログラムに提案性があるよりも、空間や形にある新しさ、面白さについて考えている。その建築が単にきちんとプログラムを解くというプロブレムソルビングではなくて、もうちょっと何か違う文脈の中で語っている、ということがあるような気がします。これがポエジーということかなと最近思っているのですが。近年の社会は、プログラムが安定しない。同じ建築でも今日は図書館、明日はディスコ、明後日はマーケットなのかもしれないというような状況です。

だから、どのように使われるかは単に一つの手がかりにすぎないのであって、そこに感動的な空間をつくる、ということが本来の建築のテーマだと思います。中の機能が失われても感動を与える空間があって愛されれば残りますから。僕も学生にはそのような空間を作れと言っていますし、逆に、その分トレンドとか社会性とかそういったものにはちょっと疎いのかもしれません。

——小見山先生は竹山研究室を引き継がれましたね。

竹山——研究室っていうことだと、僕は原研ってやっぱりとっても自由だったと思います。何をやってもよかった。研究室をあげて海外のコンペをやったり、集落調査のために旅に出たりしていたから、原研はいつも全然人がいなくて、空っぽだった。

原先生の事務所もそうだからアトリエファイ(空集合)ってつけたっておっしゃっていました。東大って本当に自由なところだなと思いました。この雰囲気を京大にも持ち込めたらと思って、僕は研究室をずっと運営してきたつもりです。

まあ、もともと僕は、大学で教えるなんて微塵も考えたことはない人間でしたが(笑)。世界を股にかける自由な建築家になるんだと思ってたところに、京大から誘いがかかってて、それも一度は断ったんですけど、迷った結果、来ることにしました。

僕らのずっと上の世代にはプロフェッサーアーキテクトとして、丹下健三とか、あるいは増田友也とか、非常に影響力のある人たちがいました。でも、その後の名だたる建築家たちの多くは大学に行って教え始めて、ただの先生になっちゃった。クリエイティブなものを何も作らなくなってしまった。

槇さんだけは大学に行っても全然洗脳されずにクリエイティブな建築家のままだったけれども、多くのプロフェッサーアーキテクトと自称、あるいは他称もされている人たちは、大学に呼ばれて教え始めた途端に作品がだめになる、そういう印象がありました。

だから、大学で教えるっていう事はあんまりポジティブに捉えられてなかったんですけど、それでも尊敬するプロフェッサーアーキテクトの坂本一成さん、木嶋安史さん、原先生など、周囲が背中を押してくれたので、それじゃあ行ってみようかって思った感じがあります。

小見山——思い返してみると、僕の京大建築との出会いの一つは竹山先生の《TERRAZZA》でした。

父が日本建築家協会に所属していて、委員会のたびに群馬から外苑前の建築家会館まで来ていたので、東京で大学生だった僕はよく父と待ち合わせて食事をしていました。建築家会館の向かいにある《TERRAZZA》の前を通るたびに、これは京都大学で教鞭もとられている建築家の竹山聖さんが設計したもので……と父が話してくれたことを覚えています。

そうした記憶もあって僕は、設計実務に従事するだけでもなく、大学の先生だけに専念するのとも違う、その中間ぐらいでその両方をやれる場所に自分の身を置きたいとずっと思っていました。ですから、いま竹山先生がおっしゃったような大学で教えることに対するややネガティブな考え方は、初めからあまりもっていませんでした。

竹山先生たちの世代がいろいろな迷いもありながら大学に身を置いて活動されてきた結果を見て、僕たちの世代にはその姿が魅力的に映っていたのだと思います。

竹山——多分ね、僕らの世代では僕が草分けなんですよ。僕が37歳で京大の助教授になったでしょ。その助教授になったってことが、他の大学にも刺激を与えて、團紀彦くんが東工大から呼ばれ、ちょっと世代は上になりますが難波さんは大阪市大から呼ばれ、もう多くの建築家が大学から呼ばれて、それで、渋々なのか喜んでなのか分かんないですけども、教え始めた。

その口火を切ったのが僕だと。川崎清先生も僕が思うに、もし大学っていう足かせがなかったらもっとすごいものを作ってたんじゃないかとも思います。川崎清は僕らが学生の頃、磯崎新とか槇文彦と並び称される、というかむしろそれを凌駕する建築家だったんですから。大学は諸刃の刃だと思うんです。

とはいえ一番の良い点はやっぱり学生たちと語り合あえるということですね。年を取るとテクニックなどは長けてきますし、人脈も豊かになりますけど、切れ味は若い時の方が断然ありますから、若い世代と共にいられるというのは圧倒的によいことです。ただ、大学の組織に足をすくわれるっていうのは気をつけなきゃいけないことだという感じがします。

いざ京大に教える立場として来て思ったのは、僕自身は教育に対して何ら準備ができていない、ということ。

どう教えるかとか、どんな教育の方法があるかって何も分からないわけです。その時に、原先生は旅する研究室って言われて集落調査をやってたな、と思い出して、僕もまずは古代都市調査をやってみることにしました。学生達にも刺激になるようなプロジェクトを学生と一緒に試行錯誤でやって行こうかなと、思って始めたんですね。

そして学生たちと話し合いながら、研究の方向も含めて、様々なことを手探りでやってきました。調査旅行をはじめとして、学生と何か一緒にやろうというようなこと、それから設計演習の改革も、講評会がなければコミュニケーションも成立しない。どこがいいね、よくないねという対話がないと、設計が嫌いになってしまいますから、設計が好きだと思う学生を少しでも増やしたいという願いから始めたことです。

小見山——竹山研究室からお部屋を引き継いだ今、竹山先生が作ってくださった雰囲気を残した研究室運営を僕もしていきたいと思っています。

もともと僕は多くの人と何かを一緒につくりあげることが好きで、イギリスで働いていた時も、現地の友人たちと夜や週末に集まっては、自主ゼミのようなものを開いてコンペに応募したり展示に参加したりしていました。

今現在、僕は確かに、学生のみなさんに指導教員として接するという意味で「教育」をやってはいるのですが、どちらかというと学生のみなさんと何か一緒にやりたいという感覚のほうが強いです。僕が個人として設計する仕事ももちろんあるのですが、それとは別に、学生をはじめもっといろんな人たちとごちゃまぜになりながら何かを作っていきたいというモチベーションで大学にいるのだと思います。僕が考える研究室はそういう場所です。僕がこれまで経験したものから学生に何か教えるのであれば、すぐに僕の底が知れてしまうし、いま僕の中に既にあるものしか与えられません。

それでは足りないだろうと思っているので、僕自身も学びながら学生と協働して何かに向かっていく場所をつくりたいです。振り返ってみればそういう場所を竹山先生は作られてきたのだと僕は思っていますので、竹山先生の指導方法を基本的には真似しています。四回生夏学期のスタジオ課題を拡張して修士含めた研究室全体で取り組むプロジェクトにしたり、異分野との応答を大事にしたり、最終講評会には海外からもゲストを呼んで英語でのプレゼンテーションにも挑戦してもらったり。卒業設計や修士論文のゼミでも、僕が一方的に指導するのではなく研究室メンバー全員に発言してもらうことで、僕自身も多角的な視野を得ることができています。

.jpg-1024x639.webp)

.jpg-1024x771.webp)

竹山——小見山先生の、教えるということではなくてむしろ学ぶということを主眼に考えたい、というのは全く同意見で、僕はどっちかっていうと教えようと思ったことがあまりないんですよね。どうしても偉そうな言葉で何かを言ってしまうようなことになってしまうじゃないですか。大学の先生っていうのがいまいち釈然としなかったのは、そういうところで、一方的に上から下へこれはこういうことなんだっていうふうに教えるっていうのはちょっと違和感があったんです。

自由に発言しながら同じ立場に立って刺激を受けたり与えたりする、一緒に走ろうよって言って共に学ぶ、というスタイルをとってきたと思いますね。偉そうに教えようなんてするところから、自分の建築もダメになっていく。謙虚さとか発見がなくなっていくから。だから、小見山先生がそういうスタイルを目指していくっていうのは、もう全面的に賛成です。

馬を水飲み場に連れて行くことはできるけれど、水を飲ませることはできないっていう言葉がありますでしょ。つまり、学生にチャンスを与える、何か場を与える、ということはできるけど、そこで水を飲むのは馬であり学生です。つまり、自ら飲まないと何も学べないわけですね。無理やり水を飲ますということは僕にはできないし、無理やり飲まされた水は滋養にならないなと思うんですよ。

小見山——設計演習も、僕たちは課題を用意することはできますが、最終的にこうして欲しいという部分を決めたところでそのようにはならず、課題を読み解いてスタディしたり図面を引いたりすることは学生達本人にしかできません。

退任される直前に竹山先生は、建築造形実習の内容をそれまでの鉛筆画模写から製図ペンによる製図に変更されました。いまは僕が担当を引き継いで、最後に竹山先生が改組された内容を踏襲していますが、実はもう一つ参考にしているのが、竹山先生が最初に着任された時につくられた建築造形実習の元々のカリキュラムです。

当時竹山先生は、建築学科に入ったばかりの一回生に、まずは図面の読み方や建築写真の見方を指導した、と聞いています。それを取り入れた現在の建築造形実習は、毎回授業の前半は座学の授業にして教員やTAから建築図面の様々な表現方法を紹介し、後半は製図の実習にして学生自身が見つけてきた題材を読み解いて製図してもらうという方式にしています。

僕が担当を引き継いだ最初の年2020年度は、コロナ禍で製図室も閉鎖され、学生たちとはオンラインでしかコミュニケーションできない特殊な状況でした。製図も自分の家でやってもらいましたが、前年度に3週間かけて描いてもらっていた課題図面を、1週間でみんな描き上げてしまいました。特に春先はオンライン対応が間に合わず多くの授業が実施されない休講状態だったので、ほぼ唯一開講されていた建築造形実習にかけるエネルギーも大きかったのかもしれません。2週目は題材自体も自由に探して製図するよう伝えると、翌週学生たちは僕も知らなかったような建築まで見つけてきて、自分たちなりによく観察した上で、表現方法も様々な図面を提出してくれました。

その時、学生のやる気やモチベーションに蓋をしない教育をしたい、とあらためて思いました。こちらが決めた型にはめるのではなく、自身の中にあるものを自由に思いきり吐き出せるような課題設定を目指しています。

竹山——そうそう、聴き取る能力が大切なんですね。良い空間の響きを聴き取る力が。その先に空間を構想する能力が育っていく。

僕が思うに、学生達が一番きちんと身に付けておくべきことは、空間的なセンス。音楽でも演奏者や指揮者にとっては譜面が読めるだけではなく、そこに音楽を立ち上がらせることが重要で、作曲家はさらに音楽がかけないといけない。

建築に関しても同様に、図面をかけることは基本中の基本として、そこに空間を立ち上がらせるセンスを大学で見つけてほしい。僕らが図面に書くのは空間ではなくてモノの有り様ですよね。空間は図面に直接描けない。しかしモノとモノとの関係の中に空間は立ち現れる。流れていく。そう、空間は流れです。モノによってどのような空間が立ち上がって、どのように他者が流れていくか、他者というのは地形であったり光や風であったりするわけですが、それを想像できるようなセンスを育んでほしいと考えています。他者にしなやかに応答するセンスですね。

空間を構想するための下地になるもの、様々な他ジャンルの知恵、つまりウィズダムを得た時に、それを受け止めて広げられるだけの大きく豊かな土壌を持っている方がいい。

だから、ちまちまっと盆栽みたいに育ってうまく組織の歯車になるような人間は、京大の中に育てても仕方ないんじゃないかと考えています。歯車じゃなく全体を牽引する動力になっていくような人間こそが育って行ってほしい。みな、建築ってどんなものか分からないで京大に入ってくる。飛来してくる種みたいなものなわけです。そんな学生達の中に、すごい才能をもっている種がある。どんな風になるか分からなくても、できるだけいろいろな種が芽吹くような教育をしたいですね。