包むこと/包まれること|竹山聖

― 窓の外の風景

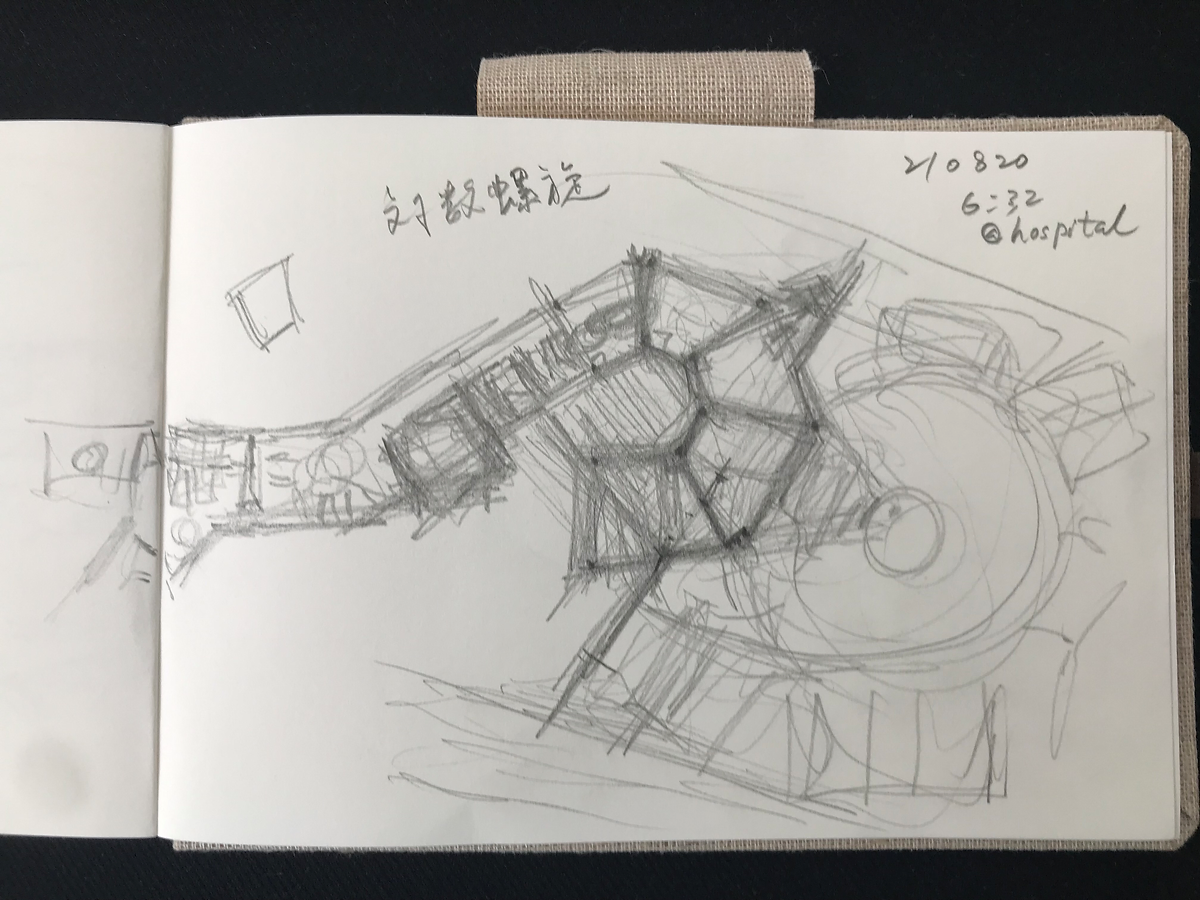

しばらく入院した窓の外からは東の空が見えた。さまざまな色の雲が群れ集っては姿形を変え、南から北へ、平野から山の方へと流れていった。窓といっても壁に穿たれた小窓ではなく、柱と柱、そして天井までの大きなガラスの壁であったから、空は視界いっぱいに広がっていた。

その夏は降り続く長雨が各地に大きな被害をもたらし、雲はいつも動いていた。刻々と移り変わる雨雲レーダーを見れば、雨の強弱分布がどのように移動し、窓外の風景がそれをどう反映しているかを知ることができた。

スマホを眺め、窓外の雲を見上げる。空の上から地図を眺めるように雲の動きを知る視点と、下から雲の動きを眺める視点とが頭の中で重なり合う。俯瞰と見上げが交錯する。

ただじっと身動きできぬ病室の窓から眺めるだけであったから、それが激しい雨を降らせる雲であることはわかっていても、音は遠く、水の感触もなく、道ゆく人々や車の動きも遠望するだけで、雨や風のリアリティーはない。

点滴の管に結びつけられて病室のベッドに寝ていると、外界との接触はなおのこと遠い世界のように思われた。ぐるりと周りを取り囲むクリーム色のカーテンがまず近傍の外界を緩やかに遮蔽し、同じくカーテンに包み込まれた隣人たちの姿を消していて、ただ気配だけが伝わる。四人部屋の外には廊下を介してすぐにナースステーションがあり、看護師たちの会話のざわめきに混じって時折ナースコールの呼び出し音が聞こえてくる。同じ階の中にもさまざまな関係があり、諸々の階層がある。

病室は大きな病院の上層階にあるから、外来ゾーンのある下層階からは物理的にも心理的にも管理の上でも隔てられている。そんな幾重にも守られた空間的な仕組みを包むように病院の建物は存在している。

管理や監視のシステムを内包しながら、そして多くの人々の業務や悲しみや喜びや思いやりやため息や絶望を包み込みながら。

外の世界から身体を物理的に隔離し包み守る建物の、その入れ子構造の一番の突き当たりである病床のすぐ横には、しかし窓があって、それが外の世界に開かれている。ベッドに寝転んでいても空を動く雲が見える。隔絶されてはいても、外界の運動が見える。精神の運動が促される。雲の動きを眺めながら天空の動きに想像力を馳せ、周囲の道や街区を眺めながら建物を包んでいる空気や熱や光を脳裏に描き出せば、精神にはかりそめの自由がもたらされる。内と外が反転する。モナドのようだ、と思った。

― 内在/超越

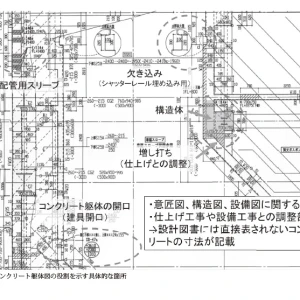

建築を設計するには内在的な視点と超越的な視点がいる。内側を動き回らないと空間の機能も配列も決定できないし、その中で暮らす人たちの心持ちを共有することもできない。一方、それを外側から俯瞰するように眺めないと、平面図も断面図も描けない。内側と外側はいつも反転しながら建築的思考を促している。

内側から空間を思い描くことができなければ、そこにどんな驚きや喜びがあるのかもわからないだろう。日々の生活の潤いも、光の差し込む豊かさも、月影を垣間見る楽しみに想いを馳せることも、できない。次々に展開するシークエンスは建築を構想する手がかりだ。内在的な視点である。

そうしたシークエンスを畳み込み包み込む全体があって、これを外から眺めてそのありようを秩序づけたり祝福したりする外からの視点もある。超越的な視点である。

これらをラビリンスとピラミッドと言ったり、メス的視点とオス的視点と言ったり、具体と抽象と言ったり、経験と概念と言ったり、内在と超越と言ったりしてきたわけだ。19世紀のボザールはこれを内的原理とファサードの美学に分けて建築の構成方法とした。ボザールに対抗した20世紀のモダニズムは、ボザール流シンメトリーを捨て、ファサードを捨てて、内と外の融合する透明な空間を目指した。

ただ、それらはさしあたり具体的な建築物のスケールを制御する論理と美学である。実は内在も超越も、建築の次元にとどまらない幾重もの入れ子構造になっている。内在の内にはさらに内在があるし、内在から見て超越と見えたことも、さらなる超越から見ればそれが内在になる。建築を構成するディテールの内には巧緻な仕組みがあり、素材があり、素材の内には組成がある。内部空間から見れば建築物がその外殻を区切るように見えても、建築物の外にはそれを取り囲む近傍の環境があり、この近傍を取り囲むさらに大きな環境があり、地域があり、気象があり、大陸や海洋があり、地球があり、宇宙がある。そしてそれら全てを包み込むように想像力を広げる人間の頭脳があり、その頭脳は、といえば、身体に包まれてある。身体のうちに包まれたこのちっぽけな頭脳が宇宙を超越的に展望するのである。意識が世界を包み込み、頭脳の内に宇宙が胚胎される。

建築が外部空間から内部空間を守り、これを制御する装置であるとするなら、内と外は明快だ。ただその境界面には物理的にも心理的にも幅がある。隔離する壁自体に厚みがあるのである。透明であったり不透明であったり、あるいは半透明であったり。堅固であったり柔らかであったり。実体としても、メタフォアとしても。

だから内と外とが画然と分かたれているわけではないのだ。内と外との境目に、いわば「あいだ」がある。織り込まれた「襞」がある。この「あいだ」が、あるいは「襞」が、内を外につなぎ、外を内に取り込む。建築の外殻は内と外とを遮断するだけのものではない。事物や出来事を媒介するのだ。この「あいだ/襞」、いわば内在と超越の「あいだ/襞」を計画すること。そしてデザインすること。これこそが建築に求められる役割だ。

内と外の「あいだ/襞」、プライベートとパブリックの「あいだ/襞」、個人と集団の「あいだ/襞」、さらには建築と都市の「あいだ/襞」。「あいだ/襞」つまり関係———遮断、媒介、応答———のデザインこそが建築設計の主要なテーマであって、これは人類が居住形態を工夫しつつやがて建築空間の構想を始め、他者———建築を訪れるもの、すなわち光や風や雨や人、猛獣や毒、天空や大地や海、神や死者、etc……———との交流の制御装置としての建築を鍛え上げてきた関心の中心にあった。つまり、古来、建築は、異質の他者たちの出会いの場の構想そのものだったのである。

出会いは歓迎されることもあり、忌避であることもあり、多くの場合丁寧に調整されるべき場面であった。そんな「あいだ/襞」の構築を、建築が司ってきた。それはつねに内在と超越が反転される場面であった。包むものと包まれるものの、広い意味における交歓の場であった。

― 生命/環境

生命体の細胞では分解と合成が同時に進んでいる。自然界はエントロピーの増大に、つまり無秩序の方に向かっていくのに対して、新陳代謝や循環はこれに逆向きの力を与えている。あらかじめしかるべきパーツを分解し、と同時にあるべきパーツを合成することによって、活動は維持される。すなわち放っておけば崩壊していく自然界の中にあっては生命活動のみが、その生成と循環を通して地球全体のダイナミックな環境を保ちながら、エントロピー的な死に向かって、すなわち沈黙と静止に向かっていく運動に対して、抵抗していると言ってもいい。

この状態も幾多の入れ子構造やその重なり合いによって成り立っている。分解と合成は細胞膜に包まれたその内部で起こっていると同時に、その「あいだ/襞」においても起きている。細胞は、外部に包まれ、他の細胞との関係において存在する。つまり細胞膜に包まれつつ、流動的に他の細胞との関係を築き維持し巧みに調整して、大きな生命体を構成している。生命体はさらにその外部環境に包まれていて、栄養分をこの外部から取り込み、吸収し、排泄するという循環を行なっている。排泄されたものは他の生物や環境を通して循環し、さらに大きな自然環境のバランスに寄与することになる。

このように生命体は絶えず流れを生み、運動を促している。逆にその流れや運動が生命体を包み込み、生態系を維持している。生命体と生態系は切り離せない。包み包まれる関係にある。

要素と全体、そして関係について、そしてそれらの総合としての総体について、一言付け加えておこう。存在する物理的な要素をただ足し合わせたものが総体ではない。要素とその間に成り立つ関係を包み込んではじめて総体が見えてくる。全体が一方的に要素を包み込むのでなく、要素もまた全体を包み返している。関係へのまなざしがあって初めて、総体が捉えられる。この総体を見通す視点が常に求められている。

関係のための装置、すなわち「あいだ/襞」を複合的に組み立てながら、その総体として自然環境は成り立ち、地球環境を形成している。地球は太陽系に包まれている。地球に降り注ぐ唯一のエネルギーは太陽エネルギーである。このエネルギーが、全ての生命と地球環境を成り立たせている。地球環境は、したがって、太陽との関係において存在する。その太陽は銀河の他の太陽系との関係においてあり、われわれの太陽系を含む銀河は他の銀河宇宙との関係においてある。全ては「あいだ/襞」をその存在の前提としている。「あいだ/襞」を介して、包み包まれる関係にある。

― エロス/タナトス

欲動は、二つの群に分かれ、つねにより多く生きようとする実体を集めてより大きい単位にまとめ上げて行こうとするエロス的諸欲動と、この傾向に抗して、生きているものを無機的状態に還元しようとする死の諸欲動とになります。死を終末とする生命現象は両欲動の協力作用と反対作用とから生ずるのです。

———フロイト(「精神分析入門(続)」『フロイト著作集1』人文書院、p.473)

建築は個の想像力に根ざしている。個が世界モデルを構想する力に根ざしている。ところが個人は社会の中にある。狭くは共同体の中にいる。共同体はまずは家族であり、かつては地縁血縁に基づく地域でもあり、いまは所属組織であるのかもしれない。

個はあらかじめ抑圧の下にあり、それがエロスを掻き立てる、そのように考えたのがフロイトだった。フロイトによれば、エロスは本来個々の生命体における生の欲動であって、異なるものを結び合せる働きを持つ。異質の二者に官能と惹きつけ合う力をもたらすのだ。しかしこれがたかだか二者のあいだにとどまれば、それ以上の展開はない。エロスの発動はそこでストップしてしまう。

フロイトはさらに考えを進める。エロスは自らの発動を生き長らえさせるために、あえて「文化/文明」という欲望達成への迂遠な回路を築き上げたのではないか。すなわち「文化/文明」とは巧妙に組み立てられた、いわばエロスのサバイバル装置なのだ、と。

フロイトによれば、このエロスのサバイバル装置としての「文化/文明」は、人間社会にあって2つの関係調整機能を果たす。それは自然との関係と他者との関係だ。つまり<自然の制御システム>と<人間関係の調整システム>である。それはそのまま、自然を支配し社会的な分配を図る<支配の知>と<分配の制度>となる。

歴史を振り返れば、こうした「文化/文明」が機能する社会が淘汰を生き延びたのがわかる。<支配の知/自然の制御システム>と<分配の制度/人間関係の調整システム>を通して、自然との距離を、そして人間相互の距離をうまく形成した社会が、種の繁栄に成功を収めたのである。

この点において人間は自然からずれた。「文化/文明」は自然から逸脱している。自然と一体化した生態系からのずれ、自然との直接的な関わりからの遅れが今日の人間を生んだ。そして実はこの遅れこそがエロスの躍動を許す場であり時間であった、とこのようにフロイトは考えたのだ。

ところで、自然からの防御と人間関係の規制は、そのまま建築の役割でもある。古来多くの建築は支配と分配の装置であった。では「文化/文明」が制約なら建築も制約であり、「文化/文明」を生んだのがエロスなら建築を生んだのもエロスである、という並行関係もまた成立すると言っていいのだろうか。そして「文化/文明」と同じく、建築もまた心的障害物、迂回路、乗り越えられるべき壁となって、エロスの発動を支えてもいるのだろうか。この問いかけは、建築と欲望の関係について、ひそやかで深い部分に触れているように思われる。

壁があるからこそ自由があり欲望がある、という逆説的な関係を想起してみよう。この場合、壁は現実的で物理的な壁でもいいし、メタフォアでもいい。われわれは障害を乗り越えることに快感を得るのだから。包むものと包まれるものとの差異によって、抵抗によって、その軋轢を通して、エロスは、そして欲望は、喚起される。包むものと包まれるものとの差異がなければ、生命現象はそもそも発現しない。

さてその生命現象を駆動する生の欲動としてのエロスは、個体を活性化する。いわば個人のものである。しかしながら「文化/文明」は共同体のものだ。個と共同体は補い合いながら存在するとはいえ、基本的に対立する。個が、すなわち包まれるものが、共同体と、すなわち包むものと一体化してしまえばそうした対立は解消されるが、なかなかそうはいかないし、そうであってはならないだろう。そうした場合の悲劇を歴史は教えてくれる。とはいえこの対立がこれまで多くの場合、共同体に優先権を与えて解決されてきたのが人類の歴史でもある。毒杯をあおったソクラテスをみよ。

あるいは世界の出来事や歴史を振り返ってみるがいい。共同体は個に抑圧を与える。共同の価値のため、人は暴力や死すらも厭わない。滅私奉公であり、鉄砲玉であり、愛のために死す、であって、部族が、社会が、国家が、イデオロギーが、名誉が、意地が、そして大義が、個の生命を奪っていく。ニーチェは言う、「錯乱は個人の場合には例外であるが、団体、党派、民族、時代の場合には通例である」(『善悪の彼岸』竹山道雄訳)と。

かくして本来生の欲動であったはずのエロスから、すなわち個の生命の躍動への疼きから、あたかも自らを否定するがごとくに、共同体への個の解消が導き出される。思想によって、言語によって、観念によって、信念によって。このように躍動し変容するエロスと、これを固定化し永遠化する死の欲動とは表裏一体である。愛と死は糾える縄のごとし。第一次大戦を経験したフロイトは、破壊と殺戮を目の当たりにし、そこに享楽すら覚える人間の精神を感じ取りながら、この確信を強めるばかりだった。

死は個としての生命体に共同体の側から突きつけられた想像力の形である。死への契機すらも自らの内に包み込みつつ生へ向かう運動。エロスの矛盾に満ちた発動。自刃や玉砕さえ美学と化す共同体の論理———文化も文明も言語も、諸々の思想や観念も。こうした共同体の論理が死の欲動を生み出した。エロスはその欲動に包まれてある。逆にまた死の欲動はエロスの内に胚胎されている。

自由に運動するダイナミックな個体に、スタティックな永遠不滅の価値が、強迫的に、破壊的に、解脱の感覚すら伴いながら、押しつけられる。逆説的ではあるが、これがエロスの強度を高めもする。フロイト自身は命名に与っていないが、フロイトの継承者たちはこの死の欲動にタナトスという名を与えた。

建築は共同体のものであると同時に、個の欲望の発露であり構想力の結晶である。とするなら建築もまた、エロスの躍動と死の契機を内蔵していると言っていいのだろうか。タナトスがエロスを包み、エロスがタナトスを包み返す。その運動のさなかにこそ生み出されるのだ、と。

建築という行為を冷静に振り返ってみるなら、建築の根底に息衝く欲望もまた、死の欲動をめぐって舞踏するエロスが、これを掻き立てているようにも思える。個と共同体を逆立させたままにつなぎこみながら、さながらタナトスを介することによってエロスは活性化し、至上の存在を渇望し、やがて永遠の時の形象化へと赴く、とでもいうストーリーをなぞるように。

フロイトは患者たちの心の中に<反復強迫・破壊衝動・涅槃原則>を見出して、死の欲動を考え始めた。この発想を建築的に翻案しつつ敷衍するなら、人類の歴史においては、そうした死の欲動が、建築的想像力を通して駆動され続けてきたと言っていいだろう。<モニュメント・廃墟・ニルヴァーナ>がその表象である。これらはいかにもエロスのドラマを物語っている。そういえばアドルフ・ロースが、真の建築は墓とモニュメントのうちにしかない、と語っていたことを思い出す。

死の欲動は、現実を流れる時間を凍結させて永遠へとつなぎこむ欲望を反映しているとも言えよう。そもそも生命活動を司る<あいだ/襞>は時間と共に動いている。そんな時間を止め、他者との関係を<超越の相・攻撃の相・一致の相>のもとに回収する欲望が発動する。そこに垣間見えるのが <モニュメント/凍結された時間・廃墟/未完結な形象・ニルヴァーナ/自閉的静寂>であり、それはそのまま死の向こうに広がる建築的風景だ。建築は死の風景へとわれわれを誘う装置でもある。

タナトスはついに攻撃と破壊を超えて、永遠の生命のゆりかごに到達する。 生命体による応答の、媒介の、循環の、エロスに導かれた運動は、包み包まれる関係は、自ら生み出してきた時間を断ち切ることによって永遠へと結びつけられる。むろんこの場合、永遠は幻想であり、あくまでも観念である。理念である。現実の時間は常に流れている。しかし我々人類は空間を通してしか時間を表象しえない。空間に時間を刻印する、あるいは現実を理念へと昇華する、そうした営みを通してしか、未来の記憶を形成しえない。

エロスをタナトスへとつなぎこみ、そのことを通してエロスをサバイバルさせ、流れる時間を一瞬の内に包み込み、凍結させる。新たな流れはそこから再び生み出される。無機的な物質に生の記憶を刻み込む。不安定な世界に宇宙の秩序をかりそめにでも刻み込む。これが建築的欲望の源泉である。

変転する現実の、不安定な混沌の、危険でありストレスにも満ちた世界の、この、包み包まれる関係を脱したい、いわば解脱したい、とでもいう衝動が、建築的想像力を掻き立てる欲望の一つであったことは間違いないだろう。ただその出発点にはエロスという個の欲望が、いつの時代にも、どんな世の中にも、いかなる社会にも息衝いていたことを忘れてはならない。個の喜びと驚きこそが、これをもたらすと同時に圧殺する危険を孕みすらする文化と文明を、そして建築を、築き続けてきたのだということを。

― 音楽/建築

ヴァレリーが『ユーパリノス/あるいは建築家』の中でソクラテスにこのように語らせている。

人間を人間の中に閉じ込める(enfermer)、あるいはむしろ人間存在を人間の作品の中に閉じ込める、そして人間の魂を人間の行為とその制作物の中に閉じ込める、そんな芸術が二つある。———中略———この二つの芸術によって、人は包み込まれる(envelopper)わけだ。ふた通りのやり方で、つまり法則と内に満ちる意志によって、別々の素材の内にその姿を現しながら。すなわち石と空気の内に。(拙訳)

むろん石が建築であり、空気が音楽である。敬愛するマラルメが音楽に関心を寄せたように、ヴァレリーは建築にひとかたならぬ関心を寄せた。そしてそれらはどちらも、我々の身体全体を包み込む芸術であった。我々は音楽に、そして建築に包まれ、全身全霊を委ねて想像力を飛翔させる。脳裏に新たな世界を、宇宙を、思い浮かべながら。音楽と建築をおいてそんな芸術は他にない、とヴァレリーは言うのである。

『ユーパリノス』は冥界におけるソクラテスとパイドロスのやりとりを綴った対話篇という体裁を取っている。既に肉体を失ったもの同士の回想であって、肉体の制御がないからとりとめもなく話は展開していく。ただその焦点はユーパリノスという名の建築家であり、建築という芸術をめぐって、あたかも「冥界の沈黙の自然な戯れ un jeu naturel du silence de ces enfers」(ソクラテスの最後の発言)のように言葉が交わされる。

ヴァレリーはソクラテスの言葉を借りて、音楽に宇宙の生成を、建築に宇宙の秩序と安定を見ている。フロイトの言葉を借りつつあえて単純すぎる図式化をするなら、音楽にエロスを、建築にタナトスを見ている。いまや冥界で肉体を失ったソクラテスは、言葉と観念の浪費に費やした人生への悔悟と共に、限りない愛着と執着を持って建築への思いを語り継いで行く。建築が肉体を持つからだ。物質であるからだ。しかも物質を超えた存在でもあるからだ。

ソクラテスは魂の問題を問い続けた人生にひょっとして欠けていたのが、生身の身体であり物質であり言葉で語りつくせぬ存在であって、その存在に物質的にも精神的にも肉薄するのが建築という芸術だったのではないか、と思い当たる。しかも死んだあとに。ヴァレリーの仕組んだ『ユーパリノス』の構図である。

死後の世界が「存在」するかどうかは別にして、現実の世界に存在するものたち、生きるものたち、考えるものたち、その神秘に、言葉で語りつくせぬ存在に、ソクラテスはあらためて思いを馳せる。存在はこのとき、ものに包まれてあるなにかであり、あるいはものを包み込むなにかだ。現実に実在するものたちは、その内に存在を包み、そして存在に包まれて、ある。

ソクラテスが思い当たった分かれ道は波打ち際に打ち寄せられたこぶし大の物体だった。それを彼は散歩の途中に見つけた。自然の波に洗われてできたものか、はたまた精緻な人工物なのか。自然の秩序か人間の欲望の行為としての秩序か。認識(le connaitre)であるか建築(le construire)であるか。

この物体をめぐってさまざまな思考を重ねた結果、結局ソクラテスは建築でなく認識を選ぶ。行為でなく思索を選ぶ。行為のためには認識を縮減し無駄を省き整理し単純化せねばならず、一方認識は行為を超えて豊かで過剰とすら言える世界を描き出してくれる。ソクラテスは建築より言葉の豊穣をめざした。そしてソクラテスには彼の言葉を求める多くのオーディエンスがいた。パイドロスもその一人だ。そのオーディエンスの熱狂にほだされてソクラテスは建築を捨てた。行為を捨てた。思索に専念した。

あそこが別れ道だった、とソクラテスは振り返る。それがよかったことかどうか。肉体を失い物質と離れた死後の世界でソクラテスはそんな悔悟の念をパイドロスに漏らすのである。もし君たちのような聴き手がいなかったなら、建築をつくったかもしれないし歌を歌ったかもしれない。つまり認識でなく行為の道を進んだかもしれない。ああ、なのに思索に耽って失われた日々よ、と。

認識とは知ることであり、建築とはつくることだ。生きていた頃のソクラテスは、知ることはつくることを包む、つくることは知ることに包まれる、すなわち知ることが上位にある、と考えていた。だから思索に耽った。ところが死んだ後、いざ肉体を失ってみれば、何ものも定かな抵抗物がなく、思考に引っかかりもなく、思索はとりとめもなく流れ移ろっていくばかり。現世を振り返って、自分は認識ばかりで行為をしてこなかったのだ、と悔いる。形に残る何ものもつくりあげてこなかったではないか、と。

むしろ行為こそが重要なのだ、とここでソクラテスは思い至る。そしてそうした行為の代表として建築をあげる。あらゆる行為の内で最も完全なのは建築する行為だ、とすらソクラテスは語るのである。むしろつくるという行為のうちに認識は包まれるのではないか。神が宇宙をつくったにせよ、宇宙が神を導き入れたにせよ。神も宇宙も。宇宙は神に包まれ、神は宇宙に包まれる。そんな宇宙の摂理の中で、自らの出自も由来も知らぬまま死すべき運命の人間は、作品をつくるという行為を通してのみ、神の、そして宇宙の神秘に触れることができる。

― 反転する風景

窓の外を眺めながら音楽を聴く。音が風景を包み込んでいく。建築が横たわる身体を包み、風景が建築を包み、その風景が音楽によって包まれる。音楽は、病院であるからヘッドフォンから流れていて、頭の中で響いている。つまり音楽は身体に包まれてある。とりとめのない思念が浮かびかつ移ろっては消えてゆく。

生命はやがて働きを終え、死へ向かう。認識も行為もそこでストップする。ただ、生きた証しとしての作品は、生命に包まれて生まれた作品は、やがて別の生命を包むだろう。

人間を包む2つの芸術がある、それは音楽と建築である。そうした言葉が脳裏に蘇る。そうしてみると言葉もまた、人間を包むのではないか。音楽も建築も死を荘厳する。包み込むことによって。そして言葉もまた、死を記念する。生命は死によって終わるが、死を包み込むことによって反転する。はたして建築という行為は死を包みかえすことができるのだろうか。個はよりよく生きることができるのだろうか。建築という行為を通して包み包まれる関係を変え、世界を変革することはできるのだろうか。

竹山聖 Kiyoshi Sey TAKEYAMA

Kiyoshi Sey Takeyama, born in 1954, received an undergraduate degree from Kyoto University and both a Master’s and a Doctor’s from The University of Tokyo. He established his own firm AMORPHE in 1979 in Tokyo. He was selected as a finalist of the Andrea Palladio Awards 1991. He participated in the 1996 Milan Triennale as both an invited architect and the commissioner of Japanese pavilion. He was an Associate Professor and then Professor at Kyoto University from 1992 to 2020. He has been the President of Architectural Design Association of Nippon since 2014. He is the Principal of AMORPHE Takeyama & Associates.