【平田研究室】プラスチック爆弾は「生きられた公共建築」の夢を見るか?/Talk about 桂新広場プロジェクト

Talk about 桂新広場プロジェクト

平田晃久、岩瀬諒子、大須賀嵩幸、齊藤風結、高橋あかね、多田翔哉、中島安奈、菱田吾朗、前田隆宏

― 可塑性で何がいえるのか

平田――「生きられた公共建築」というのはどこか矛盾したような言葉ですが、僕が「太田市美術館・図書館」でやろうとしたことと通じるものがあると思います。「太田」ではプロポーザルで選ばれた箱とスロープという形式を、市民ワークショップの場でどこまで壊せるかという新しい線引きを提示することを試みました。そこまで投げ出すことができたのは、実は僕がつくり手として絶対にまとめあげる自信があったからなんですよ(笑)。そしてやってみるとやはり、楽しいという実感がありました。

前田――いろいろな要件によって案が攪拌されても元の特性が失われないように、ロバストな形式が設定されていたんですね。

平田――でも、形式がロバストだというのは割と古い話だったりもする。大須賀くんが論考で述べている「可塑性」は、それとどう違うのかな。

大須賀――ロバストネス(剛健性)の他にもレジリエンス(回復力)やリダンダンシー(冗長性)という似た言葉もあり、いろいろな人がいろいろな意味で使っていて非常にややこしいです。僕が可塑性に着目した理由は今のところ二つあります。まず、つくり手と使い手の両方を想起させる概念であることです。例えばレジリエンスは、外圧で仕方なしに変化するような状況をどう克服するか?というつくる側の論理ですが、可塑性はつくることと変化することが同列にある。変化を肯定的に捉えることで、使い手との協働もポジティブに捉えられると思ったんです。もう一つはマラブーがいう「かたちを爆発させる」という意味にみられる、連続的なものだけでなく断絶的なものまで扱えるような射程の広さです。「生きられた建築」を考えるなら、生と対になる「死」についても何か考えてみたい。それは建築における連続と切断の議論にも関わってくる。

平田――例えば「新建築社 北大路ハウス」のふろしき案の中でいろいろと試したのは、大須賀くんも論考で触れている連続的な可塑性が作用したといえるのかな。

大須賀――そうですね、「北大路」では研究室やワークショップメンバーたちと集団でやっていくなかで、コンセプチュアルなふろしき案が徐々にたくましくなっていき、最終的に立ち上げることができました。でも本当はもっといろいろなことが起こっていて、マラブーの爆発を踏まえて振り返ると、選ばれなかった案もけっこう重要だったんじゃないかと思ったんです。そんな気づきもあって、桂新広場ではまず6個案をつくって投げ出してみることにしました。

― 6案の何が新しいのか

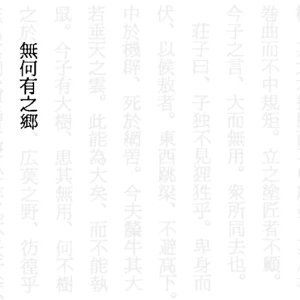

食堂での6案の展示の様子

平田――普段、設計事務所ではいくつも案を考えるように、6つの具体的な形をつくったこと自体は別に珍しいことではないよね。今回、何を新しくやろうとしたの?

大須賀――具体的な形を出すことで、桂の学生の間に潜在的に漂っている記憶や意識をからませることができないかという議論がありました。もし案がその形を失ったとしても、案に触発されて出てきたものは引き継ぐことができます。

齊藤――複数の案を出すのは、従来の図式のように形式性が強くなりすぎないようにという意図がありました。しかし6案の中に、もう少し抽象的でキャラクターの定まっていない、だけど「ひだ」の多い、いろいろな使われ方を想起できるような案があってもよかったようにも思います。

中島――例えば版築によるB案では、壁を建てて場所を囲い取るという案の純度を高めるために、壁の上に登って見下ろせるといった他の要素がなくなり、案が途中でガラッと変わりました。元の方向性のまま、他に可能な要素も盛り込んだ抽象的な案を出していたらどうなっていたのか気になります。

岩瀬――6案もある場合、キャラクターがはっきりしていないと違いが分かりませんよね。敢えて純度の高くないぬるっとしたような案を用意したらどうなるのでしょうか。

平田――例えばバスケットコートがあればバスケがしたい人はそれに投票するように、記号化すると1対1の対応が生まれます。ぬるっとした案はそうではないからあまり人気がないでしょうね。

大須賀――それは投票の結果にも出ていて、一番記号的なD案が人気でした。

平田――とはいえ、僕はいつも、一見して記号的で分かりやすいものではないものをつくろうとしています。絶対にその方が面白いんです。だからコンペに出す時は分かりやすい案を仮想敵として、どんなアクティビティや風景が展開されるかがきちんと分かるように注意してやっています。必ずしも多くの意見が集まることがいいのかは分からない。出てきた意見を吸収してまとめあげることは、人気投票で一位のものをつくるポピュリズム的な発想ではありません。他力本願で投票をして、皆が考えていることをやれば良いということになると、建築家の存在意義を問われる話にもなりかねない。その辺をきちんと捌いて話さないといけないと思います。

― なぜ地面整備にしたのか

大須賀――6案の展示が終わって次はどうしようかというときに、年度内に何かつくれないか?という爆発的な条件が降ってきました(笑)。

岩瀬――予算が少ない中で何かやろうとなった際、地面整備案ではない、単管パイプで屋根を建てたり、Bの版築案をつくる案も出ていたと思います。

中島――その頃はまだ6案に引っ張られていたのですが、一つを選んでつくってしまうことが本当にいいのか?という議論があり、一度割り切って新たに場所を設えようとしました。

菱田――予算が決まり、スポーツのコートをつくる案、線で何かを描く案、オブジェクトを建てる案の3方向が出て、最終的にそれらを組み合わせる方向性になりました。

大須賀――そうして、人気投票の結果から1案を選ぶのではなく、いろいろな意見を僕らが翻訳した上で全く別の地面整備案をつくりました。地形の操作や円弧のラインなど、行為と1対1ではない匿名的な要素を組み合わせて、使い方を見出せるような場所にしているのが今回の面白いところかなと思います。

岩瀬――形態自体はリセットされているけれど、形態が生まれる以前に言葉たちが存在することは、設計プロセスとしては連続性のある状態を生んでいそうですね。

菱田――予算や工期など厳しい条件の中で、6案から出た考えや集まった意見をどう地面整備に繋げるか、頭を悩ませました。

平田――建築はたくさんの人の中でつくっていくので、時間をかけても連続的にはいかずに全然違うことも起こってきます。まさにそういった「プラスチック爆弾」的な状況に対して、可塑性を考えることはやっぱり必要ですし、それが世界の豊かさなのかもしれない。6つ案を出したことも正しかったのかは分からないけれど、今回のようにやり方が定まっていない物事を進めるときは、反省しながらその都度調整していくものだと思います。揺れ動く中である一定の時間が経つと、何らかのバランスが生まれてくるかもしれないですよ。

大須賀――展示では形に対しての意見や批判の方が多く、場所に対する欲望やイメージがそこまではっきりと出てきませんでした。やはり実際に使ってみた方が使い手もいろいろと考えられるのかなと思います。

前田――6案のスタディをしているときは、本当にあの場所が変わって何かが起こるのだろうか、京大生が集まるのだろうか?という一種の疑いのようなものがありました。今度広場がオープンして、実際に人が入ったときの使われ方を見た状態で次の案を出すのは、全く心持ちが違うと思っています。そういう意味でも前段階的に様々な可能性を受容できるものをつくったのは、意義が大きいですよね。

多田――仮にまた投票をしても人気具合が変わってきそうですし、広場を使ってみた結果で案の可能性が広がりそうな期待がありますね。

地面整備案 研究室でのスタディ風景

地面整備の現場写真

現場では学生も円の鋲打ちなどに参加した

― 不連続と継承について

岩瀬――試しながらつくることのあり方をきちんと位置付けていくことに意義があると思います。6案の意味とも繋がりそうな「不連続」と「継承」について考える時、釜石の復興事業である「釜石市立釜石東中学校・鵜住居小学校・鵜住居幼稚園・釜石市鵜住居児童館(小嶋一浩+赤松佳珠子)」と「釜石市立唐丹小学校・釜石市立唐丹中学校・釜石市唐丹児童館(乾久美子)」を思い出します。小嶋さんは実際にそこからなくなってしまったものをベースに、とても力強い建築をシンボルとしてつくっている一方で、乾さんはその場所の構成を読み解いて質だけを継承して、変わらないものがあることの安心感や価値を全く新しい建築で提示しています。両方とも素晴らしい建築ですが、全く違うものをつくっているのに質は変えていないという乾さんの建築のようなあり方は、今回のプロジェクトで連続性について議論したときに参照になるのかなとふと思ったんです。

平田――小嶋さんたちがやった「鵜住居」は、かなり被害を受けていました。足を切断されてしまって義足をつけなければいけないような状況です。乾さんがやった「唐丹」は、全ての街並みがなくなったわけではなく、かさぶたのように修復していく感覚がありました。その違いが大きいと思います。どちらも感動的ですが、乾さんの方はある連続性の中で捉えることができますよね。

岩瀬――既存や継承するものがある中での連続的な設計の手つきに対して、今回は連続的に扱おうとしたときにそもそも寄り添うものがないので、6案を既存的な存在として扱って継承するという流れだったわけですよね。

高橋――既存というと形態のイメージがありますが、ここでは6案を考える中で浮かび上がったこの場所のポテンシャルや、ここでやりたいことも含んだことを共有していたのかなと思います。

平田――広場の設計を依頼してくれた工学研究科長の大嶋先生も指摘されていますが、大きな文脈として桂キャンパスでは人のアクティビティが見える場所がないという問題があります。だから「プラスチック爆弾」を爆発させて、皆がもっている潜在的な欲望を顕在化させるような状況をつくろうとしているんですよね。ここでの継承の対象は、今までなかったんだけれどなんとなく皆が思っている「あり得たかもしれない姿」、あるいは「もう一つの桂キャンパス」みたいなものだと思います。

大須賀――ほとんどの学生にとって桂はもの寂しいところで変わることはないという意識だけがあり、「つくる」という発想が皆の頭にない状態から始まっています。既にあるものを継承するというよりは、何かつくれるかもしれないという意識を耕すために、6個の案がまず狼煙を立てたのだと考えています。

― 現実を実験化して建築をつくる

2020年度「建築設計実習 桂キャンパス プロムナード・スタディーズ」

大学院生を対象とした建築設計実習(担当教員:平田晃久、岩瀬諒子)の講義にて、桂キャンパス全体をリサーチし、3つの設計提案をおこなった。左上から順に

Sector1 プロムナード・クロス:宗和尚吾、久永和咲、菱田吾朗

Sector2 プロムナード・ビスタ:伊藤克敏、新靖雄、高橋あかね、太井康喜

Sector3 プロムナード・ブランチ:大須賀嵩幸、大橋茉利奈、多田翔哉、湯川絵実

平田――先に形をチラッと見せておいて、きっかけとなる土壌だけまずつくってしまうというのは、現実を実験化するようなことですよね。そこに人がやってきて使っているうちに、ここってこんな風に使えるんだという場所の発見もあると思います。そうするとまたリテラシーが耕された人の中で、新しいアクションが起こる可能性すら生まれるわけですよね。あの場所自体が変わるのか、それとも桂キャンパスの他の場所に対する意識すらも変わっていくのか。自分たちが住んでいたり暮らしていたりする場所に対して、多くの学生や教員、住民が何か意識をもつことによって、もしかしたら10年とかいうレベルかもしれないけれど、桂が全く違う場所になるという事態も起こり得なくはないような気がします。

大須賀――リテラシーを耕すという意味においては、前期に院生の皆と取り組んだ実習課題も似ていますね。桂キャンパスを敷地にリサーチやブレスト的な設計から始めて、成果として5つのキャンパスポテンシャルと、プロムナードを拡張するような屋外空間の3提案にまとめました。最終的に3つとも道を伸ばすような提案になり、大嶋先生に見せたら「君たちは空中回廊が好きなの?」と突っ込まれてしまいましたが(笑)。

岩瀬――建築の設計提案を通じて、その場を観察し、潜在的な可能性を顕在化させるような手法は面白かったと思います。皆は設計をしたことによって桂キャンパスに対する見方は変わりましたか。

高橋――広場もそうですが、特に実習をやってかなり見方が変わった気がしています。ある建築を置いてみたときのあり得たかもしれない桂の姿というのを、私たちはある程度想像できてしまいますが、うまくいろいろな人に伝えるにはどうしたらよかったのかなと考えています。

平田――携帯をかざして、ARとか本当にできると良いですよね。

岩瀬――最近は施主とのやりとりもオンラインなので、設計している空間をリアルタイムレンダリングのTwinmotionというアプリケーションで共有すると、ここでどんなことをしたいというような使い方のイメージをたくさん教えてくれます。良くも悪くも模型で上から見ていた状況とはやっぱり違っていて、ARやVRによってアイレベルでの想像力は補えそうですよね。

平田――我々が想像していること以外にもっといろいろなことが潜在的にあって、それをちゃんと引き出せた方が絶対に面白いことが起こるはずです。今はいろいろなことを顕在化させるツールがものすごく発達しているから、専門的な知識で鍛えられていない人でもそれが表現できますよね。

岩瀬――実際に広場ができたことにより、模型に寄せられていたときよりも具体的で洗練された意見が集まってくると、リアルでつくっていくことの意義も出てきて面白いですよね。机上の案でやっていたときと違って、段階的に整備したり使い始めたりすることで意義が変わってきそうな気がします。

大須賀――色々な意見が出る中でうまくモデレートしないと本当に使うだけになってしまうので、方法は工夫する必要がありますね。

平田――どうするのが一番京大生にからまっていくのでしょうか、あまり宣伝しすぎるとだめかもしれないですね(笑)。良い建物だけれど学生とは全然関係のない位相で建ちあがった図書館の横で、明らかに今までとは異質なものが小規模だけれど起こっているという違和感は面白いですよね。

菱田――桂キャンパスに対して一種の諦念みたいなものがあったと思うんです、僕らの生活の中で。そういうものが自分の肌感覚としても変わってきて、キャンパスに行こう!と思えるようになりつつあります。研究室の他に図書館も、さらにその横でも過ごせるとなると結構生活が変わるような予感がしています。

平田――現実世界はたくさんの人が動いていて、光が差し込んで、そういった膨大な計算の結果生まれているともいえるわけですよね。自然現象が複雑な計算過程だと捉えられるなら、この広場をつくるときも、現実に投げかけをした方がいろいろな人の思考が入り込んで計算過程が進んでいくのだろうなと思ったんです。そこで考えたことや表現されたものを全部生かして建築をつくることができれば、ものすごく素晴らしい場所が生まれて歴史に残る建築になるのではないかという基本的な理想があるんですよね。

大須賀――われわれは6案出したり地面をしつらえたり、あの手この手で計算を加速させているわけですね(笑)。広場で誰かがバスケをしているのを見たり、あるいはネット上でややシニカルな反応などを見たりすると、自分たちが投げかけたものでちょっとずつ世界が変わっていくことにささやかな興奮を覚えます。現実を実験化してそこから建築をつくるやり方は、「生きられた公共建築」を設計する一つの指針になりそうです。