住経験論ノート(3)― 異文化の住経験に触れること:デルフト工科大学における試行|柳沢 究

― はじめに:留学生の住経験インタビュー

2020 年3 月、オランダのデルフト工科大学で住経験を主題とした、展覧会とシンポジウムを開催した。本稿ではその報告を兼ねながら、住経験インタビューの国際的展開の可能性と課題について考えてみたい。

これまでのところ「建築学生による親の住経験インタビュー」の取り組みは、大学の授業で実施している。その受講生には留学生も含まれており、中国や台湾、インドネシアやオーストラリア、フランスなど、様々な国の学生が住経験インタビューに取り組んでくれた。彼らの住経験インタビュー・レポートを読んでいると、その国の住宅事情をとてもよく理解できた気がしてくる。インタビューが一般にそうであるように、語られた経験は個別的であり、曖昧な記憶による勘違い、誇張や美化が含まれるかもしれず、説明はしばしば舌足らずである。それにも関わらず、あるいはだからこそ、そこで語られた異国の住経験は、報道や文献、短期間の旅行程度ではなかなか見えてこない、リアルな住まいと暮らしの姿をよく伝えてくれる。ある人の住経験を理解することは、その人生と文化的背景をまとめて追体験することに他ならないからである。

ちょっと話は飛躍するけれど、多民族社会では、異なる文化的背景をもつ人々が居住空間を共有することに起因するトラブルが生じやすい。そのような状況において住経験の交流は、住を契機とした異文化間での相互理解の有効な方法にもなり得るのかもしれない。

― “Home Life Diaries” プロジェクト

…というようなことを漠然と考えていたところに、住経験研究の仲間の一人である水島あかね氏( 明石工業高等専門学校) が、オランダのデルフト工科大学(DelftUniversity of Technology、以下「デル工大」) に客員研究員として1年間留学することになった。しかも所属先は、2017 年に西山夘三の著作の英訳1を出版したカローラ・ハイン教授2 の講座であるという。ハイン氏は都市計画史の世界的な第一人者であるが、日本への留学経験もあり、上記書籍等を通じて日本以外ではほとんど知られていない西山の業績を海外に紹介している人物である。もとより住経験研究は、西山の『住み方の記』を着想の源の一つとしており、また我々の住経験本が西山夘三記念文庫から出版されている3。そんな縁もあり、水島氏がハイン氏に住経験研究の取り組みを紹介したところ、ハイン氏はたちまち研究の意義を理解し、デルフトで試みてはどうかと提案されたという。かくして「建築学生による親の住経験インタビュー」は、水島氏のデル工大留学中の研究プロジェクトの一つとなり、水島氏はデルフトで、筆者ともう一人の共同研究者・池尻隆史氏( 近畿大学) は日本から遠隔で、2019 年4 月より約1年間かけて、プロジェクトの企画・準備に取り組むことになったのである。

プロジェクトの名称は、デルフト側の教員とも相談し、住生活を経時的に描写する手法的特徴を表す“Home Life Diaries” とした( 図1。意識したわけではないが、結果として『住み方の記』の素直な英訳になっているように思う)。プロジェクトの目的は、前述の異文化理解ツールとしての応用を念頭におきつつ、これまで組み立ててきた住経験インタビューの手法が、文化的背景の異なる海外においても適用可能かどうかを検証することである。デル工大には世界各地からの留学生が多数在籍しており、初めての国際的な試行の舞台として適切と考えられた。なお、この取り組みは「住経験インタビューの国際的展開」として、日本生活学会の2019 年度生活学プロジェクトにも採択された4。

図 1 展示会・シンポジウムの告知ポスター

1 Nishiyama Uzō, Carola Hein (ed.), Norman Hu (trans.), “Reflections on Urban, Regional and National Space: Three Essays”, Routledge, 2017。底本は西山夘三著作集『地域空間論』の 1・9・10 章。西山の著作が本格的に英訳された書籍は、本書がおそらく初と思われる。

2 Dr. Carola Hein: Professor and Head, Chair

History of Architecture and Urban Planning, Delft University of Technology.

3 柳沢究・水島あかね・池尻隆史「住経験インタビューのすすめ」西山夘三記念すまい・まちづくり文庫、2019

4 2019 年度生活学プロジェクト「住経験インタ

ビューの国際的展開」( 研究代表者:水島あかね、共同研究者:柳沢究・池尻隆史)。水島あかね・柳沢究・池尻隆史「住経験インタビューの国際展開の試み」日本生活学会第47 回研究発表大会梗概集、pp.48-49、2020 年6 月

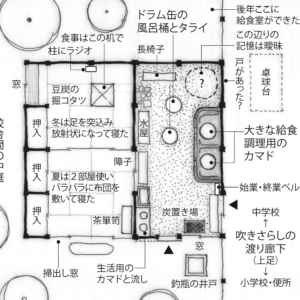

― デルフト工科大オレンジホールでの展覧会

プロジェクトでは、日本での取り組みと同様に、学生がその親(または祖父母)を対象とした半構造化インタビューを行い、これまでに住んだ住居とそこでの生活についてテキストと平面図を用いて整理した。またプロジェクトのまとめとして、それらの成果物と住経験研究を紹介する展覧会とシンポジウムを開催した。

勝手の分からない海外の大学でのプロジェクトには、苦労も多かった。当初は正規の課題に取り入れる予定であったが、諸事情でかなわず、夏季休業中の自主課題として有志学生で実施することになった。興味をもった十数名のデル工大大学院生が参加してくれ、うち9名はインタビューまで終えた。しかし正課との両立は厳しく、最後のポスター制作までたどりついたのは2名であった。その一方で、当時、短期客員教授として同大に在籍していたルチカ・モミルスキ氏5 が、本プロジェクトに大いに共感し、本務校であるスロベニアのリュブリャナ大学(University of Ljubljana、以下「リュブ大」) の建築学部二年次課題に採用してくれたことは、大きな助けとなった。10 名の初々しいリュブ大生が住経験インタビューに取り組んでくれた。

プロジェクトの成果物は、デル工大建築学部のthe Oostserre、通称オレンジホール6 を会場とする展覧会“Home Life Diaries” にて披露された(会期:2020年3月2日〜13日。図2・3)。展示は大きく2部構成である。第1部は住経験研究の紹介として、ハイン氏によるイントロダクション(本稿末尾に掲載)、目的や手法、特徴的な事例を紹介するパネルを用意した(図4)。日本の住宅事情を理解する助けとして、玄関や土間・浴室といった日本住宅の特徴的要素の解説や、日本の住宅の系統図7、住宅双六8 の英訳版なども制作し、あわせて展示した。第2部は、学生による「親の住経験インタビュー」の結果をまとめたA0サイズのポスターである。デル工大から2点、リュブ大から10点、これに日本からの9点(京都大と近畿大から各4点、明石高専1点) を加えた、計21点のポスターを展示した(図5-1、図5-2)。国別に見れば、クロアチア・スロベニア・北マケドニア・モンテネグロ・エチオピア・中国・日本の計7ヶ国の事例が含まれる(開催国であるオランダの事例が無かったことが惜しまれる)。

展示会場となったオレンジホールは、様々な講演やシンポジウムが催されるイベントホールであると同時に、いつでも自習やグループワークに使える開かれたスペースとなっており、建築学部に限らない多くの学生が出入りしている。展示の前に長時間立ち止まり興味深そうにポスターを眺める学生の姿が、会期中はしばしば見られた。

図2 オレンジホール (the Oostserre) での展示の様子

図 3 オレンジホールの ”Tribune”。内部にオフィスや講義室がおさめられている

図 4 日本の住経験インタビューの事例紹介

図 5-1 スロベニア出身の学生のポスター

図 5-2 中国出身の学生のポスター

5 Dr. Lucija Ažman-Momirski: Professor, Faculty of Architecture, University of Ljubljana.

6 オレンジホールと通称されるthe Oostserre は、元々は大学本部棟として利用されていた歴史的建築にコの字形に囲まれた中庭あったが、2008年の建築学部の火災後の床不足を補うため、中庭に屋根を架けた屋内ホールとしてリノベーションされた。中央の階段状の構造物、“Tribune” の設計はMVRDV (『建築と都市 Architecture and Urbanism』、No.559、pp.42、2017 年4 月)。

7 元図として、『建築雑誌』(No.1714、pp.2-18、日本建築学会、2018 年8 月) の特集「日本のすまいと六つの格差」の冒頭に掲載した図版「〈日本住宅の発展系譜〉とその後」を使用した。

8 上田篤による「現代住宅双六」( 朝日新聞1973 年1 月3 日) を元に作成した。

― シンポジウムでの住経験研究の紹介

展覧会終盤の2020 年3 月11 日、建築学部のベルラーへ・ルーム(Berlage rooms) を会場に開催したシンポジウムでは、住経験研究の紹介と学生による発表が行われた。筆者と池尻氏も、それに先立つ3月9日にデルフト入りした9。

シンポジウムは水島氏による挨拶に始まり、まずハイン氏による本プロジェクトの位置づけが行われた(図6)。西山夘三や今和次郎のドローイングが映し出され10、日本に庶民の日常生活と住まいを詳細に観察し描写する研究の潮流があること、住経験研究はそこから派生したものであることなどが論じられた。

続いて筆者が、住経験研究の概要を紹介すると共に、住経験はその国の文化的・社会的文脈に大きく依存するため、今回のシンポジウムでは、住経験を把握したり交流したりすることの意義、その手法の是非、展開可能性にフォーカスした議論をしたい、というようなことを話した(図7)。また、いわゆる住み方調査でよく用いられる、平面図をベースに家具や物財を描き込む手法は、こちらの学生にはあまり馴染みが無いため、その背景や意図について丁寧に説明した。

池尻氏は、これまでの住経験インタビューで見られた特徴的な事例の紹介を行った。ここで難しいのは、我々が注目する住経験事例の面白さは、多くの場合、現代日本の「一般的な住居」との大小の齟齬に起因するため、そもそも日本の住宅や生活の事情をある程度知らないと、その齟齬の意味も理解できないことである。そのためどこまで背景情報を補って説明すべきか、準備段階では随分と頭を悩ませた。住経験がきわめてハイコンテクストなトピックであることは、この後の学生発表でもあらためて実感することになった。

図 6 カローラ・ハイン教授によるレクチャー。映っているのは下宿での製図の様子を描いた西山夘三の絵。

図 7 筆者によるプレゼンテーション

9 2020 年3 月は新型コロナウィルス(COVID-19) が、イタリアからヨーロッパ中に拡がった時期であった。本題とは関係ないが、以下に当時の状況を記録として記しておきたい。

日本では同年2月まで、もっぱら中国・韓国・イラン・イタリア、豪華客船内での感染が注目されていたが、2月末から3月頭にかけて、次第に国内での感染拡大が確認されはじめた。筆者がデルフトに向けて日本を出発した3月8日時点では、日本発の渡航制限対象は上記4ヶ国だけであり、イタリアを除くヨーロッパの感染は、徐々に拡がりつつあったものの、報道ではほとんど目立たなかった( オランダでの初の感染確認は2/27)。どちらかといえば、日本からの渡航者が入国拒否されるかどうかという懸念の方が大きかった。9日に入国したオランダでも、マスクをしている人はほとんどおらず、大学でも握手やハグは控え、日本式のお辞儀で挨拶しましょうというのが軽いジョークとなっている程度であった。

しかしながら現地滞在中に、オランダでの感染ならびにそれへの対応措置は、日に日に拡大していった。シンポジウムの翌日12 日昼には、オランダ中のミュージアムが一斉に閉鎖された( 筆者らはフェルメール、レンブラントの作品を所蔵するマウリッツハイス美術館の門前でその閉鎖を告げられ、入館することができなかった)。13 日朝にはデルフト工科大への学生の立ち入りが禁止され、15 日の夕方には薬局と食料品店を除く店鋪やレストランが全て閉鎖となった( 池尻氏はデルフトのバーで飲んでいる際に「これが最後のビールだ」と告げられた)。結局、シンポジウム終了後は、研究交流も観光も土産の物色もほとんどできないまま、コロナに追い立てられるように16 日に帰国の途に着くことになった。結果としては、シンポジウムと展覧会がぎりぎり開催できたことが、むしろ幸運だったと考えるべきだろう。

KLM の日本便は半分に間引かれていたが、幸い予約の便は無事に飛んだ。機内は70% 程度の乗客で、往路と違って多くの乗客がマスクを着けていた。帰国時点ではヨーロッパからの入国者の自宅隔離は義務ではなかったが、大学の方針に従い14 日間の自宅待機となった。京大に来て初めての配属学生の修了に立ち会えなかったことは悔やまれる。3月下旬にはヨーロッパから日本への航空便もわずかとなり、留学を終え帰国する水島氏はさらに苦労したという。

10 このシンポジウムのちょうど2年前の2018 年3月、黒石いずみ氏( 青山学院大学) とカローラ・ハイン氏の主催による、今和次郎と西山夘三のドローイング展“From Architectural Ethnography to Planning: Kon Wajiro and Nishiyama Uzo’s participatory research of everyday space in Japan from the 1910s to 1970s” が、まったく同じ会場で開催されている(http://agu-kuroishi.jp/wpcontent/

uploads/2018/11/From-Architectural-Ethnography-to-Planning.pdf 2020/9/15 閲覧)。

― 6ヶ国の学生による住経験インタビュー

図 8 学生による住経験インタビュー結果の発表の様子

シンポジウム後半では、クロアチア・スロベニア・モンテネグロ・エチオピア・中国・日本の6ヶ国からの学生計7名が、親への住経験インタビューの内容をプレゼンテーションした( 図8)。ごく簡単ではあるが以下に紹介する。わずかでも雰囲気が伝わればと思う。

【クロアチア】学生の高祖父が1914 年に建てた二室だけの農村住居(石造) が、少しずつ増築と改修を重ねながら、3代にわたり約80 年住み続けられた様子を描いた。居住者が多い時期に、廊下の一角を子ども部屋としていたことが印象的であった(図9)。

【スロベニア①】1954 年生の祖母:キッチンと2寝室の小さな農村住居に、結婚後も含め40 年近く住み続ける。煮炊き釜で洗濯し、食堂にバスタブが置かれた。1969 年に水道が通ったことが嬉しかったという。

図 8 学生による住経験インタビュー結果の発表の様子

【スロベニア②】1972 年生の母:イタリアとの国境付近、第一次世界大戦で壊された家を再建した、3世代・3世帯計10 人の拡大家族が住む家に育つ。最寄りの町までは徒歩4時間。浴室は無いが、パン窯があるため村中の人が集まったという。

【モンテネグロ】1955 年生の祖母:人里離れた山中の小さな小屋に家族7人で暮らす(図10)。一つの寝室にベッドを5台置いていた。1972 年に街に出て2世帯が廊下や水回りを共有する共同住宅に住む。初めてトイレが家の中にあり嬉しかった。結婚後は徐々に大きな家に住み替えていく。

【中国】1968 年生の母:江西省にある父が自力建設した家に育ち、結婚して広州へ。子どもの通う学校の目の前の集合住宅に住む。現在住む豪華な集合住宅よりずっと古くて小さかったが、将来的にその家に戻りたいと考えている(学生は初めてそれを知り驚いた)。

【エチオピア】1953 年生の父:伝統的な円形住居に育つ。家の中には牛の部屋もあった(図11。話を聞いた学生も驚いた)。毎朝5 時に起きてコーヒーを飲み働いた。成人後は都市部に就職し結婚、ケベレ住宅という低所得者向け公営住宅に住み働きながら勉強を続ける。その後、移民多様化ビザ11 に当選し、アメリカのペンシルバニア州に移住し牧師となる。現在は閑静な住宅街にある鉄骨レンガ造のテラスハウスに住む。

【日本】1962 年生の母:大阪の大規模な伝統的民家に育つ。一角で酒屋を営みながら度重なる増改築が加えられ、家は複雑な形に拡張された。結婚後は小さなアパートから戸建てへと順調に住み替えていく。

図 9 当初平屋であった家に2階と屋根裏部屋を増築。部屋数が 足りず、2階の廊下が子どもの寝場所に。バスタブはキッチンに 置かれる (クロアチア、1967)

図 10 山間部の木造の小屋での暮らし。一つしかない寝室に一家 7人が集まる。家族は畑仕事や動物の世話をしてほとんど屋外で 過ごした (モンテネグロ、1955-1967)

図 11 「Tukuls」と呼ばれる南部エチオピアの伝統的な円形住居での生活の様子。 草葺きの屋根は 1965 年に金属屋根になった (1953-1978)

11 アメリカ国務省が移民多様化ビザ抽選プログラム(Diversity Immigrant Visa Program) により発行するアメリカへの永住ビザ。通称DV ビザ。DVビザは、これまで移民が少なかった国の人を対象とし、その当選者はコンピューターによるランダムな抽選により選出される。( 在日米国大使館・領事館WEB サイト、https://jp.usembassy.gov/ja/visas-ja/immigrant-visas-ja/diversity-visaprogram-ja/ 2020/9/15 閲覧)

複数ある南東ヨーロッパ諸国の事例を見ていると、住宅の大部分を寝室が占めること、キッチン兼食堂が家の中心であり、古い家では食堂の一角に浴槽を置いていたこと(沸かしたお湯を溜めやすいからであろう)、ホール状の部屋が多い、といった共通する特徴がおぼろげに理解されてくる。経験住居数は日本に比べかなり少なく、子どもは結婚後も生家で親と同居を続けるケースが多い。発表した学生の言葉を借りれば、「子どもは可能な限り長く家に居続けようとする」のが一般的であるという。逆に、仕事やライフステージが変わるごとに頻繁に家を変える日本のスタイルは、彼らの目には随分忙しいものに映ったようである。エチオピアの事例は大学院生によるもので、密度の高い生活の描写とともに、エチオピアの片田舎からアメリカの大都市へとドラスティックに展開する住経験が会場を沸かせた。母国の伝統的円形住居は学生自身も体験したことがなく、インタビューによる平面図と生活の復元作業には、学ぶところが大きかったという。

学生発表の後には、モミルスキ氏から「The Unexplored Realities of Dwelling(住まいの知られざる実態)」と題した問題提起がなされた。考古学者が先史時代の住居における生活を探るように、建築家もまた(デザイン・コンセプトを考える前に)住居における経験に注目すべきであるとして、住経験を通じて考えるべき、いくつもの問いが提示された。「伝統は私たちの住宅の習慣にどれだけ影響を与えているのか?」「建築家はどうすれば、ごく私的な住経験に踏み込むことができるのか?」「なぜ人々は建築家を信頼せず定型的な住宅を選ぶのか?」。これらの問いは、住経験研究を実践に結びつけるための手掛かりであり、とりわけ設計を志す学生たちによく響いたと思われる。その後は、一般参加者も含め会場から様々な発言があり、非常に有意義な議論がなされたと思う。シンポジウム終了後にはオレンジホールでくつろいだ雰囲気の懇親会が催された(図12)。

図12 オレンジホールでの懇親会の様子。簡単なパーティのために料理や飲み物を運ぶ専用ワゴンが用意されている。

― 国際的試行の成果と課題

参加学生へのアンケートでは、おしなべて好意的な評価が寄せられ、胸をなでおろした。多かったのは、知らなかった祖父母世代の住まいと暮らしが理解できて良かったという声である。建築を学ぶ上で、住居と生活が時間とともに変化する様子や、空間と人と地域の関係を一体的に理解できた点が有益だったとする感想も多かった。対象者を深く理解できたこと自体が有意義だったという声も複数あった。いずれも日本の学生の反応とほぼ一致しており、住経験インタビューがもたらす体験や建築教育上の効果は、国や文化を超えて相通じるようである。またプロジェクトの準備段階において、住経験を対象にすることの意義や問題意識を、教員と参加学生にごくスムーズに了解・共有してもらえたことにも意を強くした。モミルスキ氏から、引き続き共同研究を行おうとの喜ばしい提案をもらったことも、成果の一つに数えてよいだろう。

見知らぬ文化の住まいを知り、国や地域が違えば生活も大きく異なることを実感したという感想は、期待していたとおりであるが、ほとんどの参加者から聞かれた。その一方で、異文化の暮らしを想像することの難しさも痛感した。筆者にとってまったく馴染みの無い土地、例えばモンテネグロやエチオピアの暮らしぶりは、正直なところ、発表を聞き図面を見ても、ほとんど想像することができなかった。写真や映像などのビジュアルな資料の助け、あるいはテキストによる生活描写の必要性を強く感じた。

ある住経験がその文化の中で一般的な( あるいは珍しい) ものかを判断することは、当該文化に関する基礎知識が無いと、とても難しい。要するにコンテクストが分からない。これは住まいに限らず、異文化間の交流一般に通じる問題であろう。とはいえ、事前に十分な知識や文脈を理解した上で交流を行うことは不可能であるし、そもそもそんなことをすれば交流の意義が半減してしまう。むしろ、住経験のハイコンテクスト性を意識した上で、一方は補うべき文脈をよく吟味し、他方は理解が及ばない点を尋ねながら、両者が想像力を逞しく働かせることで、実りの多い住経験交流が成り立つと考えるべきだろう。そのためには、交流の目的や意義、成果物のイメージなどを事前にしっかりと共有し、また発表と質疑に十分な時間を確保する必要がある。その点では、今回のシンポジウムはやや時間不足であった。作業負担軽減の意図もあり、アウトプットをポスターのみにしたことで、レポートに比べると、ささやかなエピソードや生き生きとしたニュアンスの描写が抜け落ちてしまったことも、課題として残る。

ともあれ住経験インタビューの初の国際的展開を通じて、意義や手法が国際的に通用することが確認でき、今後の課題が明快になったことは、大きな成果であった。本プロジェクトは、立ち上げから約1年にわたり粘り強く企画の準備を進めた水島あかね氏の尽力、ハイン氏とモミルスキ氏の支援と協力なくしては実現しえなかった。展覧会の準備・設営では、デルフトの大学スタッフや留学生諸氏に多くの助力をいただいた。心からの感謝を伝えたい。

最後にこの場を借りて、デルフトでの展覧会に寄稿いただいたハイン氏によるイントロダクションを紹介する。住経験研究について論じた初めての英語のテキストであり、研究の背景から可能性まで簡潔的確にまとめてくれている。

Introduction

(The exhibition “Home Life Diaries”, 2020/3/2~13, TU Delft)

Dwelling experience & Dwelling Understanding engages the experience of space on a personal and everyday level. Our homes are the places where we spend many hours per day and experience architecture. Their form and function, we argue, has a major impact on the way we choose our future housing and on the ways we live. But, how much do we know about the spaces and lifestyles of the everyday? How big are the spaces where we sleep, eat, and play? How many objects do they contain? How do these objects shape the way in which we organize our live? How do these spaces and their usage change over time and through space?

Our experience of space and the way of using these spaces is intimately linked to our age and life inspiration. What seemed to be a huge playground with numerous diverse materials and experiences for creative endeavors, may seem a tiny space when we return as adults. Lifestyles may change over a generation and the former life of ones’ parents and caregivers may become difficult to imagine. Our view on how we live also depends on time, politics, economics, social systems and culture in a given place, requiring careful assessment of one’s own point of view before making assumptions about the ways that a place is lived in.

Architectural drawings are not enough to understand and study the complex experience of everyday housing and its meaning through time and space in different institutional context. Architectural ethnography allows us to go beyond the measures of rooms or listings of materials to understand (changing) uses of the space, furniture and lifestyles that are personal reflections for a specific moment in time and a place. The contributors to this exhibition have documented changing housing environments and lifestyles of their parents through interviews and drawings, creating a unique cultural history of individual housing experiences in Japan, Slovenia, China and Ethiopia.

This method of architectural ethnography is derived from practices that several Japanese architects and planners spearheaded. Kon Wajiro and Nishiyama Uzo have documented lifestyles in the context of their physical surroundings as shown in an exhibition in TU Delft in 2018. Such an approach is key to (re)connecting spaces and their use for changing use overtime. The analytical drawings help us understand and compare cultural objects that people used and the ways in which they interacted with them. They also raise questions about other housing experiences through time and space.

This exhibition showcases the unique Lifology method, developed by Dr. Yanagisawa in Japan 2013, to which Dr. Ikejiri and Dr. Mizushima have contributed since 2017, applied by 9 students from Japan, 10 students from the University of Ljubljana and 2 students from TU Delft. This small sample of proposals provides a first glimpse at the role that architectural ethnography can play in developing new housing futures. A better understanding of how individual experiences of homes and everyday life can help shape future lifestyles, and can provide important insights for architects and urbanists eager to create smarter, sustainable and socially just built environments. To do that we need a broader range and more diverse experiences. Therefore, we invite the audience to share their personal experience.

(Prof. Carola Hein, TU Delft)

“Home Life Diaries” in Delft

Dwelling Experience Research Project (住経験研究会):

Dr. Kiwamu Yanagisawa (Kyoto Univ.), Dr. Akane Mizushima (National Institute of Technology, Akashi College/TU Delft), Dr. Takashi Ikejiri (Kindai Univ.), Prof. Lucija Ažman-Momirski (Ljubljana Univ.)

Project Staff:

Coordinator: Dr. Akane Mizushima

Member: Dr. Kiwamu Yanagisawa, Dr. Takashi Ikejiri, Prof. Lucija Ažman-Momirski

Contributor: Prof. Calora Hein (TU Delft)

Assistant Editor: Hinako Kyotani (Kyoto Institute of Technology/TU Delft), Ryo Nawata (Wakayama Univ.), Karin Morisaki (National Institute of Technology, Akashi College)

Student Participants:

Yuina Asato, Pia A. Babnik, Ana Bakoč, Aljaž Banko, Ema Bek, Tea Berljavac Casa Vecchia, Jure Bevc, Natalia Boskovic, Yasuhiro Hayashi, Kohei Ito, Andraž Lovšin, Yadie Meko, Karin Morisaki, Haruka Niitsui, Arisa Noma, Saki Okita, Marko Stavrev, Taiki Tanaka, Spela Valantic, Shuji Yamamoto, Yuerong Zhou

Special Thanks:

Tessa Wijtman-Berkman, Bas Vahl, Stephan Hauser, Gul Aktürk, Tomaž Berčič, Maria Novas Ferradás, Schwake Gabriel, Yingying Gan, Yasuko Kamei, Kohei Suzuki, Andrej Mahovič, Žan Menegatti, Shohei Nishimoto, Jon Šinkovec, Jungmin Yoon, Shile Zhou, Xiaogeng Ren, Wang Ruikun, Maks Rojec, Japan Society for Lifology