モノの風景を読む|北垣 直輝

2020年8月末現在、新型コロナウイルスはまだ世間に猛威を奮っている。日本での感染者数の総数は6万人に上り、死者数は1000人を超えたと報道されている。街に出てみても、その影響は顕著である。カフェに入れば席の数は半分に減らされ、電車に乗れば皆がなんとなく間隔を空けて立っている。ショッピングモールのレジに並ぶ時ときは床に足のマークが貼ってあり、少しでも間隔を詰めると前のおばさんが不快そうに振り返る。また、家に帰ってテレビをつければ出演者たちが微妙な距離を空けてトークを繰り広げ、カメラが忙しそうである。どれもこれもなんともいえない気持ち悪い距離感である。しかし、いざテレビやYouTubeで少し前の映像を見返すと、人が隣同士で並んでいる画に不安を感じる自分に気づかされる。これは現在世間で心地よいとされてきた人同士の距離感が更新されているのではないだろうか。性別や年齢、文化といった個々人特有の感性で定められてきたパーソナルスペースの範囲をウイルスの飛沫距離という物理的特性によって全世界の人間に対して一様に変更を余儀なくしているのである。こんなことを自粛期間に家に籠りながら考えていると、建築の空間はこんなご時世でも変わらない距離感で存在していることに気づかされる。この距離感はおそらく建築が建築として認識される以前から変わらず存在していたはずである。この建築との距離感というとピンと来こないかもしれないが、身近で考えるのであれば、自身と身の回りのモノの関わりを想像してみてほしい。自粛を余儀なくされている現在、これまで社会的活動に流され、忘れさられていたモノの存在を、建築と人間の原初的な距離感を捉え直す絶好のチャンスではないだろうか。以降の段落で、モノと人間の距離感・建築と人間の距離感のそれぞれについて順番に解き明かしていきたい。

― 情報とモノ

昨今の世界で、モノと人間は疎遠になっていたように思う。それは昨今のデジタル技術の発展によるようである。例えば、Google社の検索デバイスによって情報は全てインターネット上に存在するようになり、Amazon社により日々の買い物や流通経路が大きく変わった。UberEATSの台頭は私たちの食生活に対する考え方もかなり変化している。最近でいえば、Zoomを用いてオンライン飲み会が開催され、交友関係さえもデジタル化されている。日々の生活の楽しみもAmazon Prime VideoやNetflixといったサブスクリプションサービスに依存している。電車に乗れば車窓を眺める時間よりスマホの画面に集中している時間の方が断然長いのではないだろうか。建築界隈で考えるのであれば、BIMを使った設計は顕著である。設備や積算といった建築のもつ情報をひとつのBIMで当然のように一括で管理されている。以上のようなデジタル技術によってモノの存在を0と1に置き換えようとしている。しかし、この置換には超えがたい大きな壁が存在する。それは情報量の圧倒的な違いにある。この世に存在するモノは実は三次元以上の情報量を持っている。重さ、温度、素材感や傷といった物質的な情報だけでなく、価値や思い出、存在感といった無意識に人間に影響を与えるような多方面にわたる情報を備えもっているのである。これらのモノがもつ情報を全てデジタルで表現することは現在の技術では到底できないことなのである。モノの情報量は想像以上なのだ。デジタルに傾倒した生活が主流となりはじめてはいるものの、この事実に対して世間は無関心である。私はここに現代の気づくべき落とし穴が潜んでいるように思うのである。

― モノは建築たるか

モノと建築の間には変動する距離感が存在する。多木浩二著『「もの」の詩学』の中で面白い話があったのでそれを軸に論を進めていきたい。休息の家具の一つである椅子の変貌の歴史についての話である。17世紀のルネサンス期はヨーロッパの家具がまだ古典的な装飾をまといながらもまさに大きく変わろうとしていた時代であった。この変化の特徴は以下の二つが挙げられる。一つめが背の傾きが生じたこと、もう一つは身体の当たる部分がクッションによってやわらかくなったことである。この変化の主な要因は、生活全体で「快適さ」「快楽」を志向する傾向に包まれたからである。これまでは内装を含め家具類全般が建築意匠に支配されていた。しかし、17世紀になって家具という「もの」と身体の関係が浮かび上がり、建築の影響から脱しようとする動きが生じたのである。18世紀ロココの時代に入ると、水平垂直材を主としていたルネサンス期の椅子と打って変わって、曲線が全体の輪郭を決めるように余すことなく表現されるようになるのである。儀式を想起させるようなシンメトリーは失われ、「もの」がこれまで以上に繊細でやわらかなかたちをとり、アシンメトリーの感性が現れたのだ。技術的にも、脚の部分でルネサンス期には水平垂直材で主に前からの力を支えていたのだが、この時代になると曲線を描く4本の脚によって椅子の上で動く「身体」を支えられるような全方向に対する抵抗力を手に入れた。これは身体への配慮が椅子全体へ染みこみ、完全に建築から独立したことを意味するのだ。

『「もの」の詩学』ではヨーロッパの家具の変貌の話に終始しているが、日本での「もの」と建築の関係を顧みると、全く逆のことが起きていることに気づく。平安末期の寝殿造の住宅では部屋の区切りというのはほとんど存在しなかった。部屋を区切るという機能は屏風や几帳、御簾などの仕切り具によってなされていた。また櫃や厨子などの収納具にものを納め、置畳、茵、円座などの座臥具で主人や客人の座る場所を規定していた。これらを総称して室礼と呼ぶのだが、行事ごとに室礼の構成は変化し、その時々の行事に合わせて空間が違っていたことがわかる。このように寝殿造の建物で壁や間仕切りといった建築と呼べる部分が少なく、室礼を構成していた独立したモノが空間を生み出していたことがわかる。室町時代になると、書院造が台頭してくる。これによりこれまで独立していた置畳は部屋に敷き詰められ、床に癒着していき、仕切り具は引き違い戸として壁に吸収されていくのである。これまで独立していた「もの」が建築化していくのである。古代・中世の日本で「もの」の歴史を考察すると、果たして現代のいう家具と建築の分類が本当に正しくなされているのか、疑問に思うのである。

― 建築とモノ

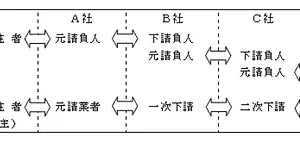

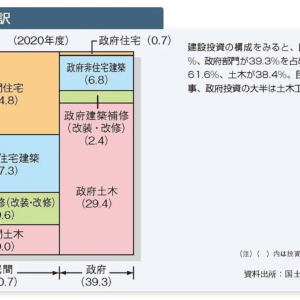

上記のような「もの」の歴史を振り返ってみると、「もの」と身体(人間の活動性)は相互作用の関係にあり、文化や民族が変わることでこれらの平衡関係も大きく変化するということがわかる。しかし、私がこれほどしつこく建築と「もの」の関係について記述するのは空間の現代性をこの動的平衡に見出すからである。この線引きに一石を投じようとしたのが、私の前期スタジオ課題であり、最後にこの話をして終わろうと思う。まず前提として、近代建築の設計はコルビジュエのドミノシステムの提唱からもわかるように床、柱、壁、階段、窓といった記号を組み合わせる(ように見せる)ことで成立している節がある。この方法論が現代で最も顕著にあらわれているのは、ハウスメーカーの建てるnLDK型の平面をもつ住宅なのではないだろうか。これは戦後の住宅不足により、庶民の住まいの供給が急がれ、機能的かつ合理的な住宅が求められた影響であることはいうまでもない。こういった記号の組み合わせに対し、記号性を大きく変えることなく、肥大化させたり、欠落させたりするデザインが脱構築主義、デコンストラクションの走りといえるのではないだろうか。この動きは建築だけでなく同時代の他分野でも見られた大きな流れであった。例えば、ファッションデザインであれば日本のデザイナー川久保玲が率いるCOMME des GARCONSはこの時代に前身頃の左右の長さが極端に異なるシャツをコレクションとして発表した。左右対称の前身頃という記号を右と左で分割した点は脱構築に分類できる。このような記号(Code)の組み合わせ以上の情報量、論理をどう組み立てるのかを現代(Mode)では問われているように感じる。コンピューテーショナルデザインはデジタルの領域を通過することで記号化された要素を簡単に統合することができ、自然や生命をモチーフにすることでこれまで理性的に制御されてきた方法ではたどり着けなかったであろう構成の論理を見出し、近代的記号の利用を必要とせず成立させることができる。

このような現代性の特殊解の一つとして提示したのがこの雑誌でも紹介にあたっている「モノの風景」という私の設計である。私はこの作品で「モノ」をデザインされた記号と定義した。祖母の家の障子や欄間には家主の嗜好によって選ばれたデザインが施されている。これらのデザインを読み解きその上でそのモノ自体を再利用し空間を構成し直す。意思や意匠が施された記号を前提とすることで、今まで建築の一部と考えられていた無味無臭の部材が手に取るようにはっきりと浮き出てくる。ここに生活の喜びが、空間の豊かさが存在するのではないか。祖母の家で考えれば、障子の山の絵には自然への憧れが、磨りガラスがはめ込まれている扉には室の心地よい区切りが明示されている。この集積をくみ取り、再構成させたのが新たな祖母の家である。このような思考は日常生活でも適用することができる。コップ一つとってもマーガレットのモチーフをデコレーションカットされたコップはそれだけで卓上を華やかに彩り、天板の角にアールをかけた机は居住者に心の穏やかさを与える。このようなモノのデザインがバタフライエフェクトを生み出し、生活を彩り、空間に心地よいノイズを発生させる。現在、コロナ禍で家にいる時間が長くなった人もこの視点で部屋を、空間を捉え直してほしい。自分の所有物のデザインがどんどん読み解かれていき、これまで感じていた閉塞感から解放されていき、想像は建物全体に帰納的に行き渡らせることだって可能である。建築はこの世で最も大きいモノの集積体でしかないのである。