【平田研究室】 ー建築が顔でみちるときー

博士後期課程 1回生 大須賀 嵩幸

「人間の社会では、顔が君臨する。身体は奴隷で、二重三重に布でくるまれ、包み隠される。その役割は、騾馬のように、蠟のように黄ばんだ聖遺物を上に載せて運ぶことだ。」1)(ジャン・ポール・サルトル 「顔」)

― 魔術的な顔

プロジェクトのページをお借りして、エッセイのようなものを書くことになった。私などお呼びでないのだろうけれど、個人の目を通すことで浮かび上がる平田研の側面もあるかもしれないと信じて、最後まで書いてみようと思う。

今号のテーマは「顔」ということだが、たまたま出会ったサルトルの短編がまさに「顔」だった2)。彼に言わせれば身体は顔を運ぶ奴隷である。確かに顔は身体の上のほうの一端であり、一つの事物でもあるが、決して事物と同じではない。その目差しによって将来を捉えるという超越の現れが顔であり、それは魔術的である。

こむずかしい話は抜きにしても、顔が他の身体とは一線を画することは私でも理解できた。ギニアのある民族は頭の上に屋根を載せて引越しをするという。人の営みと建築が融合したかのような現象に驚く一方で、その光景にはどこか違和感を覚えてしまう。顔は運ばれる側であり、上にものを載せて運ぶものではないのだ。

そんな魔術的な力を持った顔が一箇所に多く集まった光景は、何か異様な力を感じさせる。平田晃久先生の講義で、ロンシャンの教会に町中の人が群がる写真を見せてくれたことがある。その講義は「ここにしかない建築」というテーマで、場所と強く結びついた建築を紹介するものだった。町中の人々が一堂に会すこの光景を理解するには、ロンシャンのまちの性質と、それと結びついた教会のあり様から語る必要がある。

教会の内部空間は暗く、洞窟のようである。壁には彫りの深い開口が穿たれて、光が差し込む。ここまでは、大多数の建築学生は知っていることと思う。印象的だったのが、ロンシャンは炭鉱が盛んな町であり、暗い洞窟の中で光を求めて進んでいく体験が、工夫たちに親しみを覚えさせたという話だ。

外に開かれた教会の使われ方も特徴的である。日常の少人数での礼拝は屋内で行われたが、大きな巡礼があるときは屋外の広場が使われた3)。教会での祈りというものに縁遠かった鉱夫たちにとって、このような開かれた場での礼拝はかえって受け入れやすいものであった。特徴的な造形で知られるコルビジェの名作は、ロンシャンという場所とそこに暮らす人びとと切っても切れない関係にあったのだ。

ギニアの引越し風景 バーナード・ルドフスキー(渡辺武信訳): 「建築家なしの建築」,鹿島出版会,1984.

ロンシャンの教会 巡礼の日 ”Le Corbusier: OEuvre complete 1952-1957”,Basel : Birkhäuser ,1957.

1)ジャン・ポール・サルトル(石崎晴己訳):「顔」,『実存主義とは何か』,人文書院,1955,p.125.

2)昨年のtraverseのテーマは「壁」だったが、サルトルの作品では「顔」よりも「壁」の方が有名だろう。

3)吉阪隆正:「建築における真行草」,『GA グローバル・アーキテクチュア No.7 〈ル・コルビュジェ〉 ロンシャンの礼拝堂 1950-54,A.D.A. EDITA Tokyo,1971.

― ゴシックとパサージュ

どうやら私は、多くの人が集まっている光景に魅力を感じるようだ。ターミナル駅やショッピングモール、スポーツ観戦やロックフェスに出掛ければ人がいっぱいいて楽しいのだが、それらの場所ではあまり建築の気配を感じることができない。圧倒的なコンテンツを前に、建築は背景にしかなり得ず、時には退けられてしまう。だからこそ、「ここにしかない建築」に人々が集まることに魅力を感じるのだろう。

人びとで一杯にみちた建築は、その社会や人びとと切っても切れない関係にあるのだから、人びとの潜在的な性質を反映したものになっているはずだ。この時建築は何かしらの目的のために建てられるというよりも、地面から生えてくるように建ちあがると言った方がいいだろう。人類の歴史を振り返ると、時代の転換点とも言えるような節目節目で、まるで人びとの感情が爆発するかのように、ある期間に集中的に建てられてきた建築があることに気づく。そうした建築は時代の人びとが最も集う場所であった。そんな稀有な建築の例としてゴシックの大聖堂とパリのパサージュのことを考えてみた。

ゴシックの大聖堂は巨大な内部空間・圧倒的な昇高性・過剰なまでの装飾といった異常さが目立つ建築様式であるが、そんな建築が次々とつくられた「教会堂建築熱」もまた異常なものであった。1050年から1350年までの300年間において、フランスでは80の大聖堂と500の教会堂、数万の教区教会堂が建てられ、数百万トンの石材が切り出された。石材の量で言えばこれはピラミッドを建設したエジプトのどの時代をも上回る4)。大祭日の時には1つの都市に1つしかない大聖堂に全ての都市民が押し寄せるから、大聖堂は都市の全人口を収容する必要があった。アミアン大聖堂は1万人、シャルトル大聖堂は5000人の全市民の他に近隣局の農民までもを収容した5)。現代の都市に全都市民を収容できるスタジアムがあるはずもないから、われわれが中世の大祭日の光景を想像することは困難である。

ゴシック建築のそびえ立つような内部空間を、北フランスの深い森の見立てとする説がある6) 。中世の農業革命によって大幅な人口移動が起こり、農村から都市に移住した新都市民にとって、生まれ故郷を思わせる空間は心の拠り所となっただろう。また、ステンドグラスを通して降り注ぐ光は、神の光であり、それを通じて誰もが天上へ近づけるという教えが説かれた7)。これによってあらゆる身分の人が神に近づくために大聖堂に集ったのである。ゴシックの大聖堂が多くの人びとが集う場であったことと、その建築的特徴は密接に関係している。

19世紀におけるパリのパサージュの流行もまた、凄まじいものであった。1822年から1848年だけで、46ものパサージュがパリに建設された8)。そんなパサージュの始まりは、パレ=ロワイヤルにつくられた木の回廊ギャルリ・ド・ボワ(1786年)に見ることができる。この回廊は商業的に大成功したのだが、一方で娼婦や革命を目論む人びとのたまり場になり、バスティーユ襲撃の群衆もここから出発した9)。当時のパサージュの空間は、人びとを革命に向かわせるような気分にさせたのだろう。

4)ジャン・ジェンペル(飯田喜四郎訳):「カテドラルを建てた人びと」,鹿島出版会,1969,p.9.

5)ジャン・ジェンペル(飯田喜四郎訳):「カテドラルを建てた人びと」,鹿島出版会,1969,p.10.

6)酒井健:「ゴシックとは何か 大聖堂の精神史」,講談社,2000,筑摩書房,2006,pp.46-48.

7)酒井健:「ゴシックとは何か 大聖堂の精神史」,講談社,2000,筑摩書房,2006,p.99.

サン・ドニのシュジェールは偽ディオニュシオスの光の神学を参照した。

8)アルフレッド・フィエロ(鹿島茂ほか訳 ):「パリ歴史事典(普及版)」,白水社,2011.

9)ゆえにパサージュは群衆を生んだ建築ともされている。人びとは革命により個人を獲得していき、資本主義が台頭していった。それはパサージュ建設の大きな要因に違いないが、結局大多数の人びとはパサージュで群衆になったというのはどこか逆説的な話である。

― 北大路ハウス・母屋

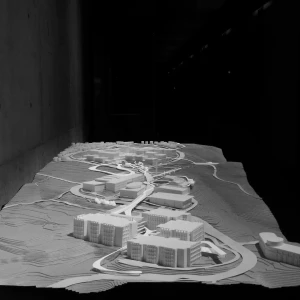

北大路ハウス・母屋(撮影:平田研究室)

祝祭や革命といった、人間の集合的な出来事や時代の気分が表れているような建築に人びとは集ってきた。規模は違えど、平田研究室で取り組んでいる「北大路プロジェクト」でも、そういう場所をつくっていきたいと思っている。

traverse17でも紹介した「北大路プロジェクト」とは、京都市北区の木造住宅を改修して建築学生が住むシェアハウスとし、さらに学生が自由に使える多目的な公共スペースを一体的に整備するものである。株式会社新建築社の依頼により、平田研究室と平田先生を中心として設計活動に取り組み、メインとなる母屋「北大路ハウス」が2017年11月に竣工した。現在私を含めた6名の学生が入居している。

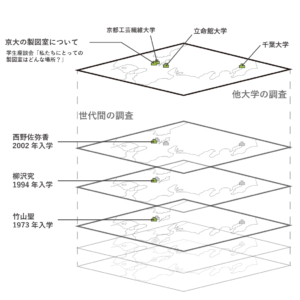

京都には建築を学ぶことのできる大学が11校ある。学校の枠を超えた学生活動としては、例えば京都建築学生之会による合同卒業設計展「Diploma×KYOTO」がある。30年続くこの展覧会は出展者がそのまま運営を兼ねるという特異な体制で、毎年独自の色を打ち出してきた。一方で主体が毎回総入れ替えになることで生じる断絶性や、昨今の卒業設計展ブームを疑問視する声の中で、参加している学生たちはさまざまな思いを抱えているようだ。京都に来て建築を学ぶこと7年、学校の枠を越えて学生たちが集まる場としての建築が求められているように思った。それは中世の都市民がゴシックの大聖堂によって結びついたことや、近代の民衆がパサージュで革命の狼煙を上げたことと、どこか通ずる気がするのだ。

北大路ハウスを学生であふれるような場所にするためには、学生たちの思いや性質をとらえて空間に昇華する必要があるだろう。また、出来上がった建物を実際に学生たちに使ってもらうためには、積極的に関わってくれそうなメンバー集めも欠かせない。そこで私たちは、実際に住み手、使い手になる学生たちをワークショップに巻きこんで設計に取り組むことにした。ワークショップ初心者のわれわれはその都度手探りで挑んだため、毎回目に見える成果をあげることは必ずしもできなかった。しかし、いくつかのワークショップにおける決定事項は施主の確認を経て、最終的な設計案に反映されることとなった。これらの各決定を振り返ることで、集団的な設計行為の観点からプロジェクトを概観してみたい。

北大路プロジェクトのスケジュール