「建物の解体」|牧 紀男

― 建物を解体する

磯崎新の名著『建築の解体』1 の解体とは全く関係ないのであるが、建物の物理的な解体(スクラップ)ということについて本稿では考えてみたい。6月18日大阪北部地震、7月の西日本豪雨災害、9月6日北海道地震と2018年は自然災害が頻発している。被災した建物を再建するには建物を解体する必要があるが、大災害の場合には行政が個人の建物の解体を行う(解体費用を負担するのではなく行政が建物の解体を発注する)。その目的は復興を促進することであり「公費解体」と呼ばれる。(写真1)すべての災害について「公費解体」が実施されるわけではないが、西日本豪雨災害では「公費解体」が行われている。

写真1 西日本豪雨の被災地

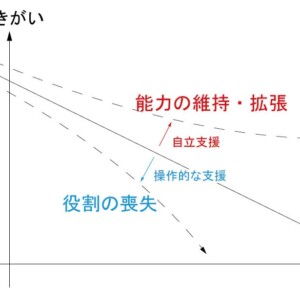

1995年の阪神・淡路大震災でも「公費解体」が実施され、修理すれば利用できる住宅も解体された、という批判がある一方、復興の促進に貢献したという評価もある。実際に阪神・淡路大震災でどういった被害の建物が解体されたのかについて研究2 を行ったことがある。大破の建物で8割、中程度の被害で半分、軽微な被害でも2割程度の建物が解体されていた(図1)。この被害程度は建築学会・都市計画学会が調査を行ったときの被害認定基準であり、一般的な全壊・半壊・一部損壊という被害程度に変換すると全壊の7割、半壊の2割で解体が行われていたこととなる。行政が認定する全壊という被害程度は、建物の修復可能性を判断するものではなく、経済的な損失度合いを評価するものであり50%以上の被害程度で全壊、20%以上の被害程度で半壊となる。「公費解体」という制度がどれだけ取り壊しを促進させたのかについては不明であるが、修復可能な建物が多く解体されたことは間違いない。また、古い建物ほど解体される傾向もあり(図2)、公費解体制度が建て替えの契機となったことは否めない。

図1 被災程度と解体(阪神・淡路大震災)

図2 建築年と修理可能建物の解体率(n=39,954)

「公費解体」は災害時の特例措置として実施されるが、災害時の特例措置は通常時の制度との一貫性について考慮する必要がある。建物の解体費用は規模・地域により異なるが一般的な木造住宅の場合数十万から100万円程度である。大きな金額ではあるが、木造住宅の建て替えを行う場合に解体費用が問題となることはそれほど多くない。しかし、中規模マンションでは解体に億単位の費用が必要となり、現在、老朽化したマンションの建て替えにおいて解体費の負担が大きな問題となっている。そこで問題となるのが災害時の「公費解体」である。(写真2)通常時の支援はないが、自然災害で大きな被害を受けると行政が解体を行うということになり、施策の一貫性という面は問題となる。充分な解体費用が確保できない場合、地震で被災するのが得策という不思議な状況が発生する。

マンションだけではなく、耐震性能を満たしていないホテル・オフィスビルが手つかずで残されるということが地方都市で問題となっている。ホテルについては耐震性の有無が公表され、オフィスビルについても企業のBCP(業務継続計画)で新耐震基準のオフィスに入居することが重視されるようになり、耐震性を満たさない建物の需要が下がっている。古い建物をリノベーションして利用すれば良いのであるが、地震が多発する日本においては内装・設備を更新の更新に加えて耐震改修が求められ、多額のリノベーション費用が必要となる。相当の需要が見込めない場合は改修を行うことも難しく、古いビルがそのまま残される。地方都市の中心部でも、新耐震基準を満たさないビルの場合、土地の値段と取り壊し費用がほぼ一緒の場合は、ビル1棟がほとんどタダのような値段で取引されることもあると聞く。取り壊して更地にすれば土地は売却可能なのであるが、建物が残っていることがマイナス要素となっている。

写真2 震災後、取り壊されたマンション(牧紀男撮影)