「無何有」をめぐる建築論的考察|竹山聖

― 空

空っぽで何もない状態を表す言葉を私たちはもうひとつ知っている。「空」だ。この漢字、もともとは「古代の住居のあなの意」であるという(註8) 。4世紀から5世紀の時代に生き多くの仏典を漢訳したと伝えられる鳩摩羅什は、これをサンスクリットのsunya(=ゼロ)の訳語にあてた。何ものでもなく、何ものでもありうる。色即是空、空即是色、のあの「空」だ。存在が実体を持たず虚しいものであるということにとどまらず、仏教では自我から離れた無我の境地を言い、だから他者を受け入れ思いやる慈悲の心にもつながる。他者との関係のさなかに物はあり、そのようにして人もある。いわば世界に実体でなく関係を見ようとする思考である。「無何有」が何ものにもとらわれない自由の境地に向かうとするなら、「空」は物や出来事の相互の関係を含意している。

さて、ではどのように「空」が関係を意味するのか。それが空っぽであることのパワーだ。空っぽであるからこそ、そこに何を容れることもできる。ワイングラスはワインのみならず、水もジュースもコーラも受け容れ、キャンデーもチョコレートもビー玉も受け止める。異なる物同士のブレンドも可能なのであって、いわば世界に関係をもたらす存在形態がグラスであり、つまりは器である。物たちに関係を与える場、これを提供するのが「空」だ。空っぽでなければそれは他者に開かれていないし、他者を受け容れることもできず、他者に関係をもたらすこともできない。

これが一昨年(2014年)、昨年(2015年)のスタジオを通して問い続けてきたプラトンの「コーラ」にも通じることは言うまでもない( 註9)。『ティマイオス』に出てくる例えの通り、「コーラ」は鋳型であり篩であり容器であり、それ自体としては形を持たず、ただ生成を存在へと変容させ秩序づける作用を潜在させる何ものかであり、ひたすらに受け容れ、関係づけるものであった。そして造物主や主体でなく、限りなく包容力のある女性にたとえられてもいた。西田幾多郎はこれを「場所」と呼び(註10) 、ジャック・デリダもまた「Place is nothing other than the possibility, chance, or threat of replacement. (場所とは、置換(到来)の可能性、期待あるいは脅威に他ならない)」と述べつつ、「コーラ」を想起している (註11)。

何ものかがそこを訪れて来るかもしれぬ、可能性と期待と怖れに満ちた器として、「コーラ」はあり、場所はあり、そこに力が働いて世界に秩序をもたらしてゆく。そのような作用の場、関係の場として、「空」はある。それ自身は何ものでもないがゆえに、他者を関係づける場としての「空」、そして「コーラ」。

8)貝塚茂樹・藤野岩友・小野忍編『角川漢和中辞典』,角川書店, p.800.

9)竹山聖「形を決定する論理」,『traverse: kyoto university architectural journal』Vol.15, pp.56-63.

「コーラス/コーラ、あるいは、形なき形をめぐって」,『traverse: kyoto university architectural journal』Vol.16, pp.48-59.

10)西田幾多郎があえてプラトンのコーラを引きつつ「場所」を論じたことについても、竹山聖, 前掲書「コーラス/コーラ,あるいは,形なき形をめぐって」pp.53-54.において簡単に触れている。

11)Jacques Derrida「Faxitexture」,『Anywhere』,Rizzoli, 1992, p.24.

日本語版は「ファクシテクスチュール」,『Anywhere』,鵜飼哲訳,NTT出版, 1994, p.19.

訳文は文脈に応じて訳し直してある。

― 善悪の彼岸

こうした力に満ちた場のイメージに比べて、「無何有」はよりニュートラルであるように感じられる。より開かれて自由であるように思える。あっけらかんとして作為がない。

存在の根本に触れよう、創造の神秘に触れよう、と問いかけを続けた西洋の思考が、その二項対立の間に見出した、割り切れぬ剰余としての「コーラ」。そこにいまだ現れぬ事物を、そしてその秩序への移行を感得し、その関係の響きに耳を傾けようとしたプラトン。

一方、事物の変化の底に悠久の時間の回帰を感得し、そこにゼロを見出した「空」の思想。すなわち、在る在ると数え上げた果ての剰余に注目したギリシアの思想と、非ず非ずと消去した果てのゼロに注目したインドの思想。

いわば「存在」の思想―力の闘争の場―と「不在」の思想―時の循環の場―とのせめぎあい。そのさなかにあって、いずれにも与せず、善悪の彼岸にあって「虚構」の自由を遊ぶのが「無何有」の思想ではなかったろうか。

「無何有」においてはすべてが許されている。目的と手段からも離れ、因縁からも離れて、ただこの世に遊ぶことが、そのままで許されている。「無(nothing)」であってよい。「何(anything)」であったってよい。「有(something)」であればそれもよい。有用であることにこだわらず、どこぞの馬の骨であったってよいし、さらにはあえて無用であることにもこだわらない。

大空に向けて自在に枝を伸ばし、そこに寄り来たる旅人があればこれに心地よい日陰を提供する巨大な樹木。しかし樹木からすれば別に日陰を提供するつもりがあるわけではない。太陽が当たって勝手に日陰ができるだけだ。そこに涼を求める旅人が在ればそれはそれで巧まずして善き関係が生み出される。雨が降れば雨宿りも可能となろう。善いところに木があった、となる。もちろん善いか悪いかも樹木の知ったことではない。智に働けば角が立ち、情に棹させば流される、そんな世のしがらみに絡め取られることのないような場所こそが「無何有の郷」なのであるから。

― 「なること」と「つくること」

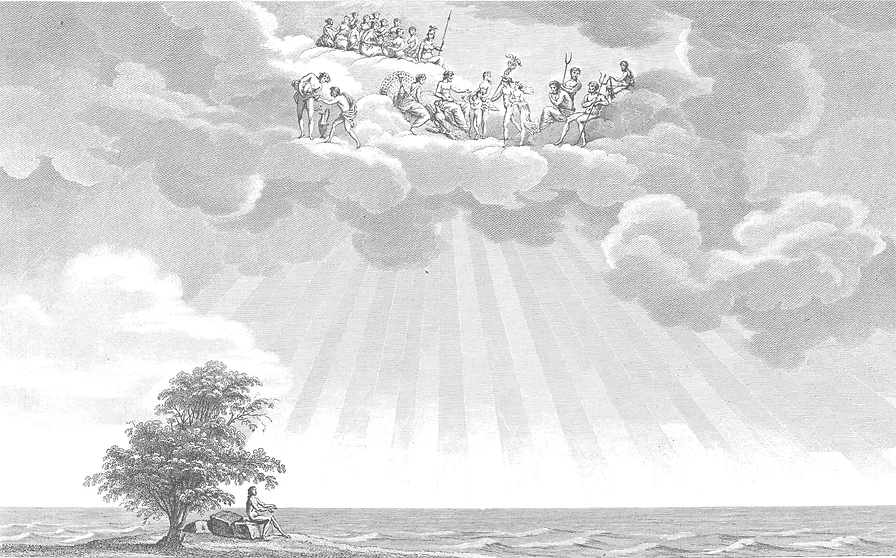

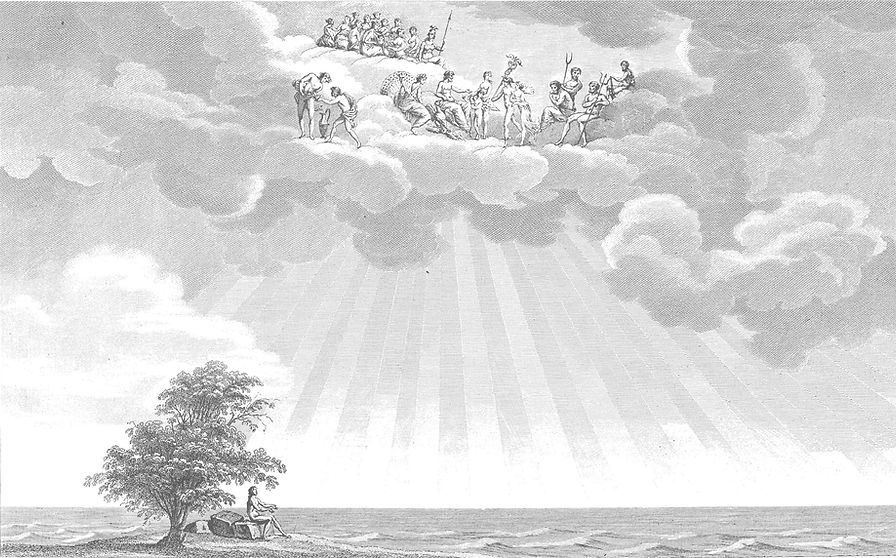

図1 貧者の小屋 l’abri du pauvre 『Architecture de C.N.Ledoux』, Princeton Architectural Press, 1983, pl.151.

ここでクロード=ニコラ・ルドゥーの『貧者の小屋 l’abri du pauvre』(図1)を思い起こしてみよう。この天空の世界と地上の世界を対比的に描いた図は、建築や空間というものをめぐって、さまざまな思考を誘起してくれる。

一本の樹の下に憩う一人の人間―おそらくは旅人であろう―の姿は、自由や想像力のありか、物質と精神の対比、そして心地よい居場所と夢、個人と集団、孤独と宴、世界の変容など、次から次へと連想を呼ぶ。ただし、この絵のタイトルは、いかにも物質文明の発達に対応した世界観を暗示もしている。フランス語のpauvreは英語ではpoorであるから、この豊かな―少なくとも精神世界においては豊かな―絵柄は「貧しさ」と重ね合わせて読まれるよう意図されている。あるいは反語的表現であるのかもしれない。ただ西洋ではやはり何も持たざるものは貧者であると、とりあえずは名指される。聖フランチェスコの清貧もあった。ただやがて貧しき聖者たるキリストのイメージを反転させ、豊かさに向けて突っ走り始めた西洋に対して、東洋では何ももたざるがゆえの心の豊かさという、仏教や道教の世界を保持してきた。

この図にはしかし、もうひとつの読み取りが可能だろう。すなわち、「貧しさ」と「豊かさ」の対比のほかに、「なること」と「つくること」の対比を読み取ることができる。一本の樹木、という存在は、この何もない場所にあって、拠り所を提供してくれる。心地よい日陰、つまり居場所を提供してくれる。いわば自然の恵みだ。東洋ではこの樹木を建築と区別しない。一本の木もまた建築である。つまり自然の匠の技もまた建築である、自然の妙である、とその存在を享受し、愛でもする。自然は「なる」ものであるからだ。

ところが西洋では自然は神が「つくる」ものと考えられている。世界は自然に「生成された」のではなく、「創造された」からだ。作為によって秩序は初めて与えられる。自然に叡智は、ない。樹木が日陰を提供するのはたまたまであって、ここに人間が作為を加えて初めて意図された秩序がもたらされる。意図された秩序、計画された秩序こそが尊ばれるのであって、自ずと成った秩序は偶然の産物でしかない。プラトンの悩みは、この製作されたものとしての世界、すなわち理性の貫徹された計画された秩序と、変化生成するさまざまな事物―知性的な存在と感

性的な存在―の間をつなぐつなぎかた、秩序自体の「生成」の仕組みを見定めることだった。そこに導入されたのが「コーラ」という概念だったのである。「コーラ」はさしずめプラトンなりの「淘汰」の理論であったのかもしれない。事物そのものではなく、それが置かれた場自体に、なんらかの「制作(創造)―生成」の働きを見ようとした。つまり「適者生存」。いわば場に潜む傾きや孔や痕跡や力を通して、「つくる」ことと「なる」ことを結ぼうとしたのだ。

「貧者」という言葉にはこのように、そこに「つくる」ことの欠けている、いわば作為の欠けていることに対する嘲りがある。これが荘子の視点と真っ向から対立するところだ。荘子はそうした作為をこそ嘲るのであるから。

タイトルをめぐる詮索は措こう。ともあれ、ここにはそうした、貧しいだとか豊かだとかいう価値観など超越した自由の境地、「無何有」の世界が描き出されてはいないだろうか。天空では神々が祝宴を繰り広げているとして―これを羨むか楽しむかは旅人の心次第、むしろ祝宴を思い描くことのできることが人間の力なのではないか―そのような想像力を楽しむ旅のひとときは、おそらくは貴賤をも超え、義務や権利や道徳とも無縁の、善悪の彼岸にある。