コーラス/ コーラ、あるいは、形なき形をめぐって|竹山聖

― つくること、図式、ダイアグラム

「コーラ」の作用によって、宇宙に、なんとか秩序の出発点のような、お互い似たものが近い位置にある、という程度の状態がもたらされたあと、神がはじめて形と数を用いて形づくったのだ、とプラトンは言う。「もとは立派でもなければ善くもなかった状態から、およそ可能な限り立派な善いものに構築した」※38 のだ、と。

「状態」から「構築」へ。つまり、「なる」、がいつしか、「つくる」、に変わったのである。場の力が神の手に引き継がれた。善のイデアに向けて動き出した。いわば「主体」が登場したわけだ。「主体」は神だ。「コーラ」はあくまでも「受容者」だ。ちなみに「コーラ」は「主体」ではない、と繰り返しデリダも述べている※39。いわば、おのずとなる、そうした場が、そうした力の働く場が、「コーラ」だ、というのである。「なる」は、神の「つくる」を通して、「ある」になる。善のイデアに導かれて、「ある」になる。プラトンの思考をさらに辿ってみよう。

プラトンのイデアへの道は、二段階に分かれている。まずは物質そのものが、コーラという場によって、自ずとそれら相互の作用によって、ある秩序の出発点のような段階まで、「高め」られてくる。いわばエントロピーが低下する。かくなる上で、神の手によって、形がつくられ、理性によって捉えられる秩序へと組み上げられるのである。

意識的につくるには、神の手がいる。ただその準備段階では、場の力がその生成のエネルギーをもたらす。それは、重力であるかもしれず、磁力であるかもしれず、太陽の光かもしれず、熱かもしれず、微生物かもしれず、風力かもしれず、水力かもしれず、火力かもしれず、原子力かもしれない。もちろんプラトンは直観的にそれらすべてをまとめて「コーラ」と言っている。力の働く場を「コーラ」と言っている。そこに置かれれば、あるいはそこを通過すれば、事物が変容をこうむる、なにがしかの力を持つ場。人知の及ばぬ大いなる自然の力。

この現象を人間が知ることの出来るのは、ただ時間の経過と変容の痕跡によってだ。「コーラ」という場は、事物に変容をもたらしたあとでもまっさらなままだが、人間はそこにある痕跡を感じ取ることが出来る。

ジャック・デリダはこのことをこう言い表している。「コーラこそは、「みずからを刻印するありとあらゆるもの」の記入の場を象るものなのだ」※40、と。

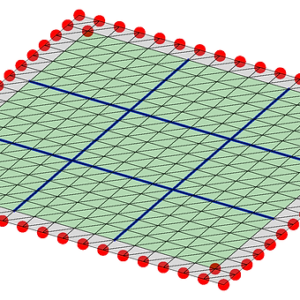

「コーラ」によって、「コーラ」を通して、ありとあらゆるものは図式skhemata を与えられる。

図式とは兆であり刻印であり痕跡である。それは意図された形、すなわちフォームではない。そこに何らかの別の存在の痕跡を帯びている何かだ。

意図された形、すなわちフォームをつくるのは、神の仕事だ。あるいはこれをごく限られた、選ばれたと言ってもいい、そうした人間のみが、神に似た作業を許される。つまり「つくる」ことを許される。これがプラトンの考え方である。

ただ、そこに至る前の、自然に満ちたある種の力が、世界の下塗りを果たす。この下塗りは、とりたてた意図に導かれたものでなく、無意識のように、つまり言葉になり損ねた経験のように、他者の絵筆として、そのタッチを物体に残す。残されたこのタッチ、痕跡から、世界ははじまる。

これをデリダは原 – エクリチュールとも呼んでいる。その形にならざる形、意図されざる形が、読み取られるべき図式である。それは図式schème であり、象りfigure だ。すなわち、「skhemata というのは、コーラの中に浮き出し刻みつけられた諸形象les figure のこと、それに情報=形を与える形態les formes qui l’informent のことである。それらはコーラに属することなしにコーラのものとなる」※41 と。

デリダが慎重に、形をつくるというニュアンスを回避しつつ用いた「図式schème」「形象figure」といった言葉を、アイゼンマンはあっさりと、建築分野になじみの深い「ダイアグラム」という言葉に置き換える。形に比べれば抽象度が高く、ニュアンスがあり、さまざまな解釈が可能で、情報を折り込み、創成し、放出する。はじまりの形であり、形のはじまりだ。

デリダの提出した篩(フルイ)の形象化が、あまりに具象的であったのに対して、アイゼンマンの提示したダイアグラムと言う言葉は、具象性を逃れる利点を持っていた。より「コーラ」に記された刻印を示唆するにふさわしい言葉だったと言えよう。ジル・ドゥルーズのいう抽象機械にも通じる※42。言葉の点ではずいぶん議論をはぐらかしてデリダを悩ませたアイゼンマンだったが、プロジェクトを視覚化するという点では、アイゼンマンが一本上手、ということだったのかもしれない。

ではプラトンの言う「コーラ」がダイアグラムか、といえば、もちろんそうではない。そうではないが、形の生成する場、という点から言えば、悪くない戦略であったと言っていいだろう。神のように、意図を持って決定して行く形、というやり方ではなく、形を生成する試みとして。神の秩序ならざる秩序を志向する試みとして。

「つくる」ことが、神の透明なまなざしから離れ、主体の意図から離れて、あるざらざらした他者の痕跡に満ちた場、抵抗の場をくぐっていく行為となる※43。「コーラ」をめぐる思考を通して。そしてダイアグラムと言う、いったん自らの思考を他者化した形象を通すことによって。

プラトンは「ある」ことと「なる」ことを区別し、「ある」ことの底には善なるイデアにもとづいて「つくる」こと、という行為がある、とした。この意味で、デミウルゴス(製作者)たる建築家はまさにそこに比定されよう。

しかし、すべてを決定するデミウルゴス、神ならぬ生身の人間としての建築家は、「コーラ」に、場の力に、耳を傾けねばならない。自然の声に、決して表立ってはあらわれない他者たちの抵抗の場所に。そして他者たちとの応答の場所に。

38 プラトン, 前掲書, 52B, p.86.

39 デリダ, 前掲書, p.22. コーラは、何かある主

体ではない。それは主体というものではない。「基底材」でもない。 Derrida, Ibid. p.28. Khôra n’est pas un sujet. Ce n’est pas le sujet. Ni le subjectile.

40 デリダ, 前掲書, p.44. Derrida, Ibid. p.52. Celleci figure le lieu d’inscription de tout ce qui au monde se marque.

41 デリダ, 前掲書, p.21. Derrida, Ibid. p.27.

42 多くの箇所で触れられるが、たとえば、ドゥルーズ / ガタリ『千のプラトー』宇野邦一ほか訳, 河出書房新社 , 1994, p.165.「 図表(ダイアグラム)」と訳されている。

43 「コーラは『存在』でも『善』でも『神』でも『人間』でも『歴史』でもなく、それらの現前に抵抗するけっして現前しないもの、『無限の抵抗の場所』なのである」と、高橋哲哉はその秀逸なデリダ論の最後に書いている。(高橋哲哉『デリダ:脱構築と正義』,講談社学術文庫, 2015, p.295.)

― コーラス

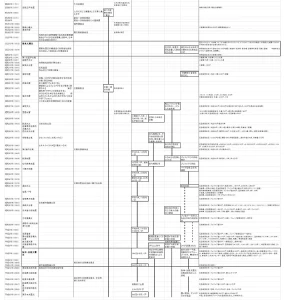

2014 年度の「ダイアグラム」スタジオが、ものたちとの応答であったとするなら、2015年度のスタジオ「コーラス / コーラ」は、ことたちとの応答である。ものや出来事にはもちろん耳を傾けるが、さらに音に、そして隣人の声に、耳を傾ける。自然の声に耳を傾ける。そのようなスタジオとなった。

コーラスとコーラの語源は同じである。他者の声に耳を傾け、そこに場をもたらす。いや、おのずと場がもたらされる。コーラスはひとりで歌うのでなく、他者の声を聴き、自身の声をそこに重ね、さらに全体の音楽をつくっていく。内部からつくっていくのであって、外部からつくられるのではない。デミウルゴスは外部にいない。

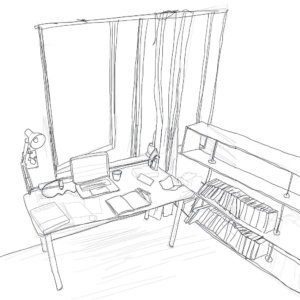

そこに流れる音、具体的な、抽象的な、象徴的な、論理的な、倫理的な、暴力的な、友好的な、音たちに耳を澄ませながら、自らの場をつくっていく。なることとあることの狭間に。目に見えず、形もないのに心に響く音のような、そんな建築をめざして。

これらの記録、痕跡、刻印の響きは、学生たちのプロジェクトを通して聴き取ってもらいたい。はたして彼らの奏でる音たちは、訪れる者たちの心に届くだろうか。