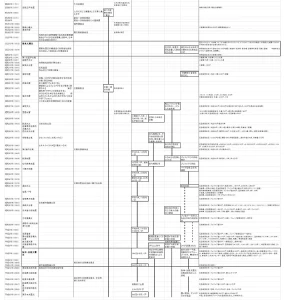

コーラス/ コーラ、あるいは、形なき形をめぐって|竹山聖

― コーラ

混沌たる現実世界、この「必然」に満ちた世界をなんとかするために、少しずつ秩序を与えるために、変化を起こさせるために、運動をもたらすために、「コーラ」が要請される。「コーラ」とは、「場」※22 を意味する言葉であるが、そこにプラトンによって、篩や受容体というメタファーが賦与されている。

ちなみに、西田幾多郎はその論考「場所」の冒頭、この場所という命名が、プラトンの「コーラ」に由来することを吐露している。「此の如きイデヤを受け取るものともいうべきものを、プラトンのティマイオスの語に倣うて場所と名づけて置く。無論プラトンの空間とか、受け取る場所とかいうものと、私の場所と名づけるものとを同じいと考えるのではない」※23とあえて註釈しながらも。わざわざ冒頭に参照していることからしても、プラトンの「コーラ」に深いシンパシーを感じていることが推察される。

西田の問題意識はこのようなものだ。

「対象と対象とが互いに相関係し、一体系を成して、自己自身を維持するというには、かかる体系自身を維持するものが考えられねばならぬとともに、かかる体系を「その中に」成立せしめ、かかる体系が「それに於いて」有るというべきものが考えられねばならぬ。有るものは「何かに於いて」なければならぬ」※24(傍点筆者)。

ものはつねに何かの中にある。ある体系にあって、要素は単独に、バラバラに、あるのでなく、関係のうちにある。西田はこの関係に着目する。すなわち、要素と要素を関係づける場、のようなものが必要だとの認識である。ものはつねに何かの中に、その場との関係のうちにある。場が力を持つ。「空間は力の場とならなければならない」※25 のである。

自然とともに生き、環境とともに在った人々の認識である。天変地異や気象の変化に敏感であらざるを得なかった人々の発想である。空気を読む、という態度も存外このあたりの事情と関わりがないわけでもないような気もする。けっして主体とはなり得ない「場所」、述語的である「場所」、関係を支える場、こうした「ものがその中にある」ところの「場」そのものに着目する姿勢は、案外、西田が、命名の根拠とはしたが同じものではない、とする「コーラ」、プラトンの著作の中では異色であり謎ともされる「コーラ」のごくごく近くに、寄り添っているのではないだろうか。

もちろん西田は、そして言うまでもなくプラトンも、世界を改変する姿勢、つくる姿勢を重視する。いかにして世界に働きかけていくか。けっしてその思想が「受容体」にとどまるものではない。世界に働きかける、さらにはつくるという態度、つまり「行為的」。さらには「行為的身体」という言葉こそが、西田のキーワードでもあった。

プラトンに戻ろう。プラトンは第三項の提案にあたって、あらためて世界の事物を整理する※26 。

1.モデルとして仮定されたもの・理性の対象となるもの・つねに同一を保つもの

2.モデルの模写にあたるところのもの・生成するもの・可視的なもの

3.あらゆる生成の養い親のような受容者

この第三項こそが、やがて「コーラ」と呼ばれるものだ。やがて、というのは、いまだこの第三項は名づけられないままに、しばらくその在りようが論じられていくからである。

先に述べたように、素材の世界、すなわち火、水、空気、土の世界は「必然」が支配している。無秩序へ向かう傾向がある。永続性を逃れていくもの、色々な様相を持って変化していくもの、逃亡していくもの、そうようにさまざまに現象するものたち。これらをそのもの、としてとらえると、その変幻自在について行けない場合が多々生じてくる。たとえば、火や水などを、ただ対象として、ものとして、とらえていくことができない。むしろそれらを状態としてとらえるべきなのではないか。現象としてとらえるべきなのではないか。プラトンはティマイオスの口を借りてこのように話を進めて行く。

なるほど、火については、たしかにものではなく、現象だ。状態だ。水もそれとしてとらえるより、どのような状態にあるか、としてとらえると、よく把握できる。空気も気体ととらえれば、それはものの状態だ。土も、土という物質があるわけではない。大地を形成する諸々の物質の総合的な在りようとして土、と言っている。

プラトンはついに「こうした「これこれのもの」〔一定の特性〕の各々が、「その中に」その都度生じてあらわれ、また再び「そこから」滅び去って行くところの当のもの」※27(傍点著者) に注目する。それは火を入れれば陶器を生み出す窯であるかもしれず、水の絶えたり溢れたり瀬となり淵となり滝となる川かもしれず、ワインの満たされるべき器、あるいは発酵を促す樽かもしれない。これらについてプラトンは語ってはいないが、火や水の状態を保つ場としてはこのようなものが考えられる。

第三項の受容者というは、状態を保つ場、あるいは状態に変容をもたらす場、ではないか。

生成になんらかの秩序を賦与する場、ある力に満たされた場、を、ここでプラトンはイメージしているように思える。

ただしプラトンはあくまで慎重であり、この受容者、いまだ「コーラ」と名づけられていない受容者を、このように記述している。

「何か、目に見えないもの・形のないものamorphon・何でも受け入れるもの・何かこうはなはだ厄介な仕方で、理性的対象の性格の一面を備えていて、きわめて捉え難いもの」※ 28

そう、この生成の受容者には「形がない」のである。

そしてついにプラトンはこの生成の受容者に名を与える。「コーラ」と。そしてティマイオスに、妄言だがと断りつつ、こう語らせるのである。「およそ「ある」ものはすべて、どこか一定の場所に、一定の空間を占めて「ある」のでなければならない。地にもなければ、天のどこかにもないようなものは所詮「何もない」のでなければならない」( 傍点著者)※29

そこに「ある」、と語るためには、その場所がなければならない、というわけである。そしてその場所には力があり、おのずと物事に秩序を与えて行く、少なくとも整序して行く。

もとより、この、火、水、空気、土、の間に秩序を生み出していくもの。それは人間理性であり、神の仕業をまねて「つくる」ことなのだが、その前におのずと生成されていく秩序もあって、それが「コーラ」の仕業だ、とプラトンは洞察する。「コーラ」はいわば、人間の技と自然の技との境目にある。つまり、「つくる」ことと「なる」ことのあいだにある。

それにつけても、窯やワイン樽の例えは、ミクロ的には、いい線を行っているようにも思えるが、残念ながら形がある(別に「窯」がどのような形態をとろうと、ワインがどのような「樽」に入れられようと、そこに高熱が保たれ、発酵が促されればそれでいい、という意味では形はあってないようなものなのであるが)。何しろ「コーラ」は「不定形amorphe」なのだ。不定形の中から形の萌芽があらわれる、そのような場なのだ。

しかし、あくまでもプラトンは、宇宙生成の話をしている。マクロ的な話をしている。宇宙にある「窯」やワイン「樽」は形を持たないかもしれないではないか。ブラックホールやダークマターのように。

かくしてプラトンの宇宙生成をめぐる記述はこのように続けられる。

「『あるもの』と『場』と『生成』とが、三者三様に、宇宙の生成する以前にもすでに存在していたのです。そこで生成の養い親は、液化され、火化され、土や空気の形状を受け入れるとともに、他にもそれらに伴うすべての状態を身に受けて、見た眼にありとあらゆる外観を呈しましたが、何分、似てもいなければ、均衡もとれていない諸力(機能、性質)によって満たされたために、そのどの部分も均衡がとれないで、自分自身がそれらによって、不規則にあらゆる方向ヘと動揺させられて、ゆすぶられながら、また自分のほうも動かされ動くことによって、逆にかのものをゆすぶり返しました。そして後者は動かされることによって、絶え間なく、選り分けられてそれぞれが違った場所へと運ばれて行きました」※30 。

場の作用である。エネルギーの爆発による物質の生成である。これは見事な宇宙生成の物語ではないか。

ところがこれに、ミクロ的な比喩として、箕、篩があげられているので、「コーラ」のイメージは大いに影響を受けて来た。具体的に篩をイメージしてしまうと、足を掬われかねない。ただ、物事になんらかの作用を与えて、いや作用反作用を与え合って、物事を「選り分け」「違った場所へと運」んでいき、徐々に秩序へと向けて行く場の力、のメタファーだ。と解すればよいだろう。振動などの力を内蔵する場のメタファーだ、と。

ラヴィレット公園におけるアイゼンマンとのコラボレーション、コーラルワークスに於いて、ジャック・デリダは、あまりにアイゼンマンが自身の過去の案―グリッド状に沢山の四角い穴を掘る―に固執するので、対案として、この篩を図案化したような、コンピュータ画面にあらわれるWindows のマークのような、不思議な形のスケッチを提案している。言葉の人デリダの勇み足であったような気もする。不定形のコーラに形を与えてしまったからだ。アイゼンマンは、これでなおさら意を強くして、自身のこだわりのまま突き進んだのだから。

篩はもちろん、あくまで宇宙生成を説明するための比喩であって、話はすぐにマクロへと戻る。すぐに続けて、「四つの種類のもの(火、水、空気、土:筆者註)がその容器によってゆさぶられていたのですが、相互に最も似ていないものをお互いから大きく引き離し、また最も似ているもの同士を最大限に同じところに集まるように押しやりましたから、まさにそのことのために、宇宙がこれらのものから秩序づけられて生ぜしめられた時の前にも、すでに、それらのものは、それぞれが違った場所を占めていたのです」※31と語られている。

力を内蔵する場は、動きをもたらす場でもある。「かの『受容者』の動きのために、[・・・]例の振動によって、自分が似ることになった当のものの場所へと、運ばれて行くからです」※32 と、このように、「受容者」すなわち「コーラ」の働きを論じながら、それは不均質である、とプラトンは喝破する。均質性の破れがなければ、宇宙はできない。「均等性の中には、動はけっしてあろうとはしない」※33 のだから。

動かすものと動かされるものの関係は不均等だから、動きが生まれる。つまり「コーラ」は平衡状態から離れている。いや、そのなかになにものかがもたらされることによって、不均等な状態が生じ、動きが生じる、そのような場が「コーラ」だ。ではそもそも「コーラ」は不均等であると言えるか。動きをもたらすと言えるか。動きを内蔵していると言えるか。動きの契機を孕んでいると言えるか。

そのとおりである、とプラトンは言うのである。「すべてのものが、自分自身の場所を目指して、上を下へと移動することになります。何しろ、それぞれのものは、大きさを変えると,その場所の位置を変えるからです。じっさい、このようにして、また、以上のような理由によって、不均等の生成は絶えず維持され、このことが、それら物体の、現在においても未来においても尽きることのない、絶えざる動きをもたらすのです」、と。

「場所に力がある」※34 とはアリストテレスの有名なテーゼであるが、不均等が動きをもたらす、という形でプラトンがすでに語っていた。「空間は力の場とならなければならない」※35という西田幾多郎の言葉もまた、この場所に響き合っている。

ただし、アリストテレスはその場所(トポス)が、相対的とはいえ、ある決まった場所にあり、いわば定められた場所の位置があったのに対して、プラトンはその場(コーラ)の有する傾斜、いわば方向性しかない。「トポス」は物体の目的地であり動かないが、「コーラ」は物体に即して動く。アリストテレスの「トポス」は積分的であるが、プラトンの「コーラ」は微分的である、と言ってもいいだろう。プラトンは万有の円運動もまた、場の傾斜がもたらすと考えた。「この万有の循環運動は、何しろ自分がまるくて、もともと、自分自身へと立ち帰ろうとする傾向のあるものなのですから」※36 と。秩序のはじまりを、物体に即した場が、形にならぬ形ながらも形づくっていく。

この循環運動をめぐる記述は、あの複雑系のキーワード「カオスの縁Edge of Chaos」を思わせる。エントロピー増大に向かうはずの物質世界で、何ゆえある種の秩序が、すなわち循環系の生命体が、生み出されたのか、どのような場の力が、そこに働いたのであったろうか、という問題をめぐっての自己組織化という仮説。

「コーラ」ははたして何であるか、そこにあるという状態であるのか、状態をもたらす場であるのか。叡智的でもなく感性的でもなく、つまり存在でもなく物質でもなく、場である、という「コーラ」。形を持たない「コーラ」。秩序への微分的な運動、漸近をもたらす作用、場の力に満ちた「コーラ」。プラトンは、『ティマイオス』の途中で、あえてこの言葉を投げかけ謎を残しつつ、やがてこの言葉から離れて、宇宙生成の仕組み、人体の仕組みへと向かって行く※37 。ただ、私たちはもうしばらく、「コーラ」にこだわってみよう。

22 プラトン, 前掲書, 52A の註1, p.85. もともと「「その中に」なにかが「ある」ところの、空間、場所」を意味する。

23 西田幾多郎,「場所」『西田幾多郎哲学論集Ⅰ』,

上田閑照編, 岩波文庫, 1987, p.68.

24 西田幾多郎, 前掲書, p.67.

25 西田幾多郎, 前掲書, p.113

26 プラトン, 前掲書, 48E-49A, p.75.

27 プラトン, 前掲書, 50A, p.77.

28 プラトン, 前掲書, 51A-B, p.81.

29 プラトン, 前掲書, 52B, p.84.

30 プラトン, 前掲書, 52D-E, pp.85-6.

31 プラトン, 前掲書, 53A, p.86.

32 プラトン, 前掲書, 57C, p.98.

33 プラトン, 前掲書, 57E, p.99.

34 アリストテレスは『自然学』において、運動の根拠を求め、おのおのの物体はありうべき場所(トポス)を持ち、そこに向かって運動する、と説いた。

35 註24 参照。

36 プラトン, 前掲書, 58A, p.100.

37 たとえば、横隔膜の上が理性、下が欲望、など、同様の図式が見られる。(プラトン, 前掲書, 70A,p.128)