殺風景の日本―東京風景戦争―|布野修司

A Bleak Japan; The Tokyo Wars on Landscape

― はじめに

その時(2011 年03 月11 日14 時46 分)から随分と時が流れた。

しかし、東日本大震災で大津波を受けた地域には、未だに茫漠たる風景が拡がっている。とりわけ、原発事故によって放射能を撒き散らされた地域は、時間が凍結されたように動いていない。

「殺風景」である。風景は殺されたままだ。

新たな動きと言えば、太平洋岸に沿って巨大な壁(防潮堤)の建設が開始されつつあることである。防潮堤や嵩上げ、高台移転を選択しない限り、あるいは放射線量が減らない限り、居住を認めないといった制限が、私たちがこれまで全く見たことのない風景を創り出しつつある。

風景を作り出すのは、こうした「制度」である。この制度を問う必要がある。 声を大にして言いたいのは、被災地の風景は二重に抹殺されつつある、ということだ。殺された風景と、それとは異なる新たな風景創出の提案に被災者は引き裂かれてしまっている。合意形成には時間がかかる。結果として、この「殺風景」は維持され続けることになる。

この「殺風景」をどのような風景へと創生させていくのか。

かつての風景を蘇らせたい、かつての暮らしを取り戻したい、というのが被災者の思いである。しかし、多くの人命が失われ、さらにその十数倍もの人々が仮設居住や移住を強いられる中で、地域社会が大きく変容していくのは避けられない。これは日本社会が歴史上初めて経験する圧倒的な現実である。殺された風景をそのまま再生するのは不可能である。

大津波は至る所で生態系を大きく変えた。海水が引いた後も、塩分が残り続けたことによって動植物の生態は大きく変わった。しかし一方、新たな自然が生成しつつある地区もある。壊滅した集落に守るべきものはないと防潮堤建設を拒否した海岸に新たにできた干潟に多様な生物が棲み始め、新たな生態系が生れつつある。

大きく歴史を振り返れば、海底に沈んだ古代都市や火山灰で埋まった都市、大洪水で流されてしまった都市、台風で壊滅した都市など、天変地異によって風景が一変してしまった事例はいくつもあげることができる。風景の基盤となるのは自然であり、地球の運動である。宇宙の年齢が確定され、地球の運動が精密に明らかにされたにも関わらず、地球には日々予測されない事態が発生し続けている。地球は生きているのである。

どのような風景が創出されるべきなのか?

景観をつくりあげ、享受するのは僕ら人類である。都市は人類が創り出した人工物である。自然に手を加えることによって、人類は自らの文明を築き上げてきた。時として、僕らは築き上げたものを自ら破壊し、景観を一変させることがある。戦争がそうである。とりわけ、近代戦争における空爆は都市を一瞬に破壊し廃墟と化す。広島、長崎への原子爆弾の投下がその極北である。1945 年、両都市はまさに「殺風景」と化した。それに先立って、東京、大阪など日本の大都市は空爆を受け、灰燼に帰していた。

それから半世紀余り、日本は復興をとげ、国際社会に復帰し、高度成長をなしとげ、新たな風景をつくり上げてきた。しかし、その風景が東日本大震災の被災地では一瞬にして消えてしまった。

東北の大津波については、明治の大津波、昭和の大津波、チリ地震の津波、東北三陸海岸には繰り返しの津波経験があった。しかし、その経験にも拘らず、地域振興と兼ねて建設され続けた防潮堤を頼りに、住民たちは、それぞれの土地に拘り、海に依存して住み続けてきた。それが過去の大津波の経験を踏まえた解答であったが、にもかかわらず、再び致命的な被害を受けた。しかし、今回については、千年に一度と言われる大災害であり、戦後復興そして高度成長へ向かった半世紀前と異なり、少子高齢化に向かう日本、そしてその縮図と言われる東北地方の復興が容易ではないことは、誰もが直感するところである。

そして、「フクシマ」の風景は、日本社会が、あるいは世界が歴史上初めて経験する、圧倒的な現実である。

東日本大震災の「殺風景」をどのように乗り越えて行くべきか。これを考えるためには、まず、東日本大震災によって「殺された」風景とはどのような風景だったのかを考えなければならない。その上で、新たに創出される風景とはどのようなものかを改めて問うことが必要であろう。

2007 年、traverse 8に「景観・風景・ランドスケープ 景観論ノート01」という一文を認めた。「景観論ノート01」としており、最後に「以下、続稿」としている。本号でそれを果たしたい。

「続稿」を書き続けて一書にしようと思っていたのだが、随分と時間があいた。実は、一旦書き上げたけれど出版社からOK が出なかった。他の仕事に時間をとられて、原稿はほっぽり出したままになっていた。東日本大震災が起こり、震災復興が遅々として進まず、被災地が殺風景なままであり続けるのを思い、かつての原稿を引っ張り出して、一気に手を入れた。幸い今度は上梓できそうである。以上は、その近著『殺風景の日本-景観形成の作法-』のまえがきである。そして、以下はその予告である。

― 東京風景戦争

大島渚の『東京战争戦後秘話』が封切られたのは1970 年であるが、その映画評をめぐる「風景戦争」という言葉が刺激的だった。実際、映画の当初のタイトルは『東京風景战争』で、「映画で遺書を残して死んだ男の物語」というのが映画のサブタイトルであった。二度ばかりこの映画をみたが、その遺書には、延々と東京の風景が記録されているだけである。主人公の科白によれば「泣けてくるような風景」「そこらに転がっているような薄汚い風景」ばかりである。風景をめぐるこの映画が問題にしたのは、「中央にも地方にも、いまや等質化された風景のみがある」という事実であり、「高度成長は、日本列島をひとつの巨大都市として、ますます均質化せしめる方向を、日々、露わにしている」ということであった。

景観あるいは風景という言葉は、「景観・風景・ランドスケープ 景観論ノート01」で議論したように、土地や地域のあり方と深く関わる。昭和戦前期まで、すなわち第二次世界大戦前まで、日本の景観は緩やかに江戸末期に遡る連続性をもっていた。日本列島の景観の歴史的変化を大きく層に分けると、明治維新から昭和戦前期までに形成された景観層は日本の第三の景観層となる。日本列島の原風景、すなわち太古に遡る自然景観を基層(第一の景観層)とすると、人々が住み着き、稲作をベースに形成されたのが第二の景観層である。そのクライマックスは江戸末期である。そして、西洋建築が導入され、産業化の進展とともに生み出されてきたのが第三の景観層である。その第三の景観層が一変し、大きく変転したのが日本の戦後であり、戦後の風景は、第四の景観層を形成することになる。阪神淡路大震災、東日本大震災が襲ったのは、この第四の景観層である。

日本景観の第四層のクライマックスは、1960 年から70 年に至る10 年である。日本の景観層が第三から第四へと転換するこの過程は、それまでの層を重ねていく変化とは異なり、層を剥ぎ取るように変えていく大転換の過程であった。とりわけ、1960年から70 年にかけての10 年を閾として、日本の景観は一変するのである。

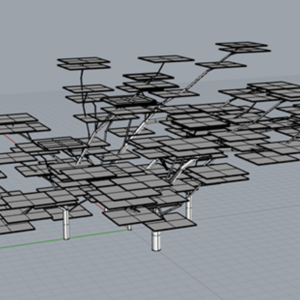

1959 年、プレファブ( 工業化) 住宅の第1 号( 大和ハウスの「ミゼットハウス」1)が誕生する。1970 年には、毎年建てられる日本の住宅の一割近くの住宅がプレファブとなる。そして、この10 年で、茅葺きの民家が日本からほぼ消えてしまう。1960 年には全く用いられていなかったアルミサッシュの普及率は、10 年後にほぼ100 パーセントになる。日本の住宅の気密性が高まりクーラーが普及していく過程とアルミサッシュの普及の過程は同じである。1960 年代は、日本の住宅史上最大の転換期である。どのような風景を創生するべきかを考えるためにはこの歴史的大転換を踏まえておく必要がある。