【竹山研究室】ある現代美術作家の個人美術館の構想

竹山研究室では、個人美術館をテーマとし、アートにまつわる様々な交流と議論を通して「アートと建築」の関わりを見つめた。その記録をここで紹介する。

4/9 課題説明

現代アートのマーケットが芸術に投機的価値を賦与し、ある種の神話を生み出していることは興味深い現象である。いまや現代アートの価値観は世界を巻き込んで動いており、人間もアートをめざして動いている。名だたる美術館を有する都市に人はわざわざ足を運び、グッゲンハイムやルーヴルの展開は都市活性化の起爆剤となり、瀬戸内国際芸術祭や越後妻有アートトリエンナーレといった地域に根ざしたアートイベントもまた日本国内で脚光を浴びている。これまで世界からアーティストの作品が多くもたらされてきたが、また一方で、奈良美智や村上隆といった多くの日本人のアーティストが世界を舞台に活躍している。そうしたなかで、2015年に開催されることが発表された『PARASOPHIA: 京都国際現代芸術祭』は、そもそもビエンナーレやトリエンナーレのような継続したイベントに向けてのとりくみであり、文化•芸術において歴史と伝統を持つ京都という場所に現代アートという新たな文脈を位置づけるためのきわめて創造的な試みであるとともに、人の動きを京都へと向ける都市戦略的な試みとも言える。

本課題ではそのような日本の現代アートシーンに着目するとともに、京都の都市戦略としての現代アートという視点を共有しつつ、京都という都市にアーティストのための個人美術館を構想する。アーティストの選択は学生の自主性にまかされる。結果的に現在まさに活躍中のアーティストたちが選ばれた。アーティストへのインタビュー取材などを通して、作品だけでなく、それらを取り巻くコンテクストや、アーティストの人となりを読解しつつ、そこから展開されるべき建築空間の可能性を探る。

竹山聖

一人のアーティストのための美術館を設計する。

現代のアートシーンやそこにいたる歴史を研究し、

その中でアートと建築の関係をさぐる。

4/20

そこで各自アーティストをピックアップ、リサーチを行い、発表した。

4/30

写真と図面を収集した。

5/7

5/14

各自のアーティストが決定し、インタビューをすることになった。

アーティストの分析やインタビューから

現代アートが内包する要素が見えてきた。

各自が選んだアーティストに直接お話を伺い、

敷地選びや設計の手がかりとする。

4/24

01.名和晃平←嶌岡耕平

Date 4月24・28日

Place 京都造形芸術大学・SANDWICHにて

作品について

僕の作品は色々なシリーズがあって、展示空間の構成や配置も様々であるが、一貫していえることは集中してみてほしい、ということ。自分の作品は感覚を刺激するものが多いから、作品1つをじっとみて、その感覚がどんどん研ぎ澄まされ飽和していく。まるで麻酔にかかったような感覚に陥る。それを実際に体験して欲しい。彫刻というのはやはり空間体験であるから。

そのためには、体験をフォーカスする、ということが大事。作品に出会うまで、また出会う空間が非常に重要になります。

作品を見るまでに体が浄化されるような、都会の喧騒とか、纏わりつくものを全部剥がして、綺麗になったカラダで作品と対峙してもらうのが理想です。

作品の展示を考えるときに意識している事は、空間の重力。例えば平面だったら、作品がある程度片寄ったりしている場所を作ってやると、空間的に引っ張られていく感覚ってあると思うんですよ、それが重力。その微妙な釣り合いを計算して操作している。ある程度配置は考えていくんだけど、実際置いてみてから位置を変えていきます。

個人美術館について

個人美術館に関して言えば、マルク・シャガールの美術館がとても好き。フランスのニースという町まで美術館に行くために長時間、列車・バスを乗り継いで行くのだけど、その列車から見る風景や町並みが全て、美術館の体験として含まれる。そのワクワク感がすごく印象的でした。

静かな場所が好きです。小さい頃から人が多い場所が苦手だった。

もともと、大学に入ってすぐは現代美術をしようとは思っておらず、仏教建築に興味があったんですが、京都にある東寺や三十三間堂などは、彫刻の展示空間としては非常に優れていると思います。はじめて個展をやったのも東寺の隣にあるギャラリーで、今でもすごく愛着があります。

将来、廃寺なんかを改修して、仏像のPixCellを置いたりしてみたいね(笑)

4/30

02.塩保朋子←吉川青

Date 4月30日

Place 塩保さん宅にて

一貫して”自然”を作品のテーマにしている。葉脈にはじまり、水の流れや風、水蒸気、細胞など、目に見える自然、目に見えない自然を共に表現したい。見えないものをどう表現するか。流れを加えたい。人はどこから来てどこへ行くのか。人も動物も自然もすべてのものが宇宙から生まれる。海。地球誕生。人もその中に含まれることを伝えたい。知ってもらうことで平和に繋がっていく。内モンゴルで見た星空の体験。星が降ってくる。小さな自分。Flowing Skyは空に上っていく水蒸気。Vortexは星や宇宙。手を動かして表現したい。ものを作りたい。葉脈を切り始めた。手が覚えている。カッターとはんだごて。ほかも試す。カッターは空気感など見えないものを表現。はんだごては形や構造を表現。伝えるもの明確にわけていない。プラスチック成分を含む紙をはんだごてで溶かす。換気必要。紙を何枚もかさねて立体的に。立体の作品と紙の作品。違いは無い。最初はトレーシングペーパー。今は違う。もう少し丈夫な紙。色は白。人が多いところで目立つようにと色を付けたこともあるが微妙。白がいい。下書きはしない。切りすぎたところはのりで貼る。全体のイメージはもっている。途中広げてみて制作を進めていく。自宅で制作。自宅では全体を広げられない。自宅近くの公共施設で広げてみる。展示空間について。ガラスから外の風景が見える展示室。作品に背景を含めた展示では作品が周囲と一体となった空間が生まれる。軽い。明るい。夜に星と一緒に見たい。太陽の光では影は消える。白い壁の展示室では一灯照明で生まれる影の表現も含めて作品となる。壁と床。床は白かグレー。木は影がうつりにくい。一灯照明は特注。設計した。影の出方が変化。作品の形にぴったり光が当たる。同じ作品でも展示方法で全く別のようになる。展示は紙の上部を金具で挟んでつるす。搬入は紙を巻いてロール状にする。保管も。意外と丈夫。保管は全てギャラリー。自宅には作品無い。展示空間を見てから作品を制作する。数ヶ月。床から天井まで。神社など神々しい静かな雰囲気が好き。仏教や寺。庭園。森。智積院。ジブリのトトロの森。自然そのものが力を持っている。個人美術館の敷地としては木のたくさんあるところがいい。

5/9

03.花田洋通←宮本翔平

Date 5月9日

Place 岡山県岡山市ネルホール内のカフェにて

社会性とか人間性とか、私たちがいつのまにか身に着けてしまったものを脱ぎ捨てていくように物事を捉えて、手を動かしていくこと。それが作品制作のときに大事だと思っている。色んなものを脱ぎ捨てていって、最後に残る自分の中の何かを探すように作品を制作している。

生命の連鎖、生命の自然サイクルのことも、自分の中を深く潜っていったときに出てきたテーマかもしれない。それは私が育った高知の山とか川とか自然の持っているリズムが自分の中にあって、それが自分の原風景となって、テーマのようなものになっているのだろう。重力、無重力、浮力といった生命活動の原理となっていることや、生命の連鎖を表現してみたいと思って制作してきた。

「ecole」での活動の目標は、消費者から脱却して、創造者になること。_創造者というのは、社会性を外して自分の基盤を探究し、それを元に活動していく人で、素敵に生きていくために自分の内面を見つめなおすことが大事だと思う。アートは人の潜在的なところに直接語りかけることができる、と信じていて、だからアートを通じて地域で子供たちと学ぶことに繋がっているのだろう。

現代のコミュニティは、実際にどれだけ離れているとか距離に関係なく、同じ価値観をもった人達が集まれることが新しいと思う。「ecole」では自分の原点とでも呼べるような、根源的なもの、骨格を見つけられるようになることに重点を置いて活動している。

自分の骨となっている部分、根源的なものを見つめなおすこと。

自分の骨となる、物事やきっかけを見つけていくこと。

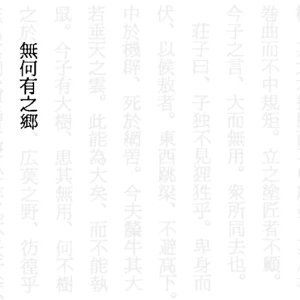

そんな活動をしている私にとって、自分の美術館とか拠点になる場所というのは、言葉にするならば、何もない空間。そんなイメージだ。それはもしかしたら、巡礼の聖地のような場所かもしれない。物事が起こるきっかけに満ちた、基盤がしっかりした、活動の骨になるような場所があると良い。

それはおそらく、何もないけれど、何もないからこそ魅力的で求心的な、人の集まれる場所。何もないところから、どんどん新しいことが生まれていくような、始まっていくような、そんな場所になって欲しい。

5/9

Date 5月9日

Place 事前に質問事項を伝え、電話でのインタビュー

・作品を制作する際に一番重視しているのは展示空間と作品との一体感。ただそこに置いたのではなく、もともとそこにあったかのよう なありようを目指している。展示する部屋にもともとあった柱や家具を取り込むように作品を展開したりすることもある。展示空間の特性や周辺環境の歴史なども意識する。

・展示空間がホワイトキューブの場合は比較的想像していた通りの作品ができる。逆にホワイトキューブでない展示空間での作品は予期 せぬ空間との効果が生まれることがあり、それが自分の制作活動のモチベーションになる。

・照明は自然光が好ましい作品と、一方向からの強い光を当てるのが好ましい作品とに分けられる。自然光の場合は作品と展示空間との一体感が出しやすいが、作品の立体感はあまり際立たない。平面作品などは一方向に低い位置からの光を当 てると塩の粒の立体感まで際立ち、作品がドラマチックに演出される。

・作品の大きさ(面積)は制作スケジュールによる。1 日10時間ほど描いて約 8 平米。展示空間の中で作品がどんなスケールで見えるかはとても意識して制作している。迫力は大事。

・塩の持つ独特の透明感、白いけれどよく見ると白くない、吸い込まれるような感覚に面白味を感じた。鑑賞者側からとしては、塩はどこの国の、どんな貧しい人でも誰もが一度は触ったことのある物質であり、それぞれの人が塩からさまざまなイメージを連想する(命の源、海、お金、食料、清め…)観る人それぞれの中で物語が展開されることを望んでいるので、世界中どこでも何かしらのイメージを持ってもらえる物質であるということは非常に魅力的。

・潮解性を持つことは面白い点でもあるが難点でもある(湿度が 75%を超えると解けてしまう)が、解けることも含めて変化の過程を見せる作品を制作する時もある。作品が解けてしまうことを望んでいる訳ではないし、保存できるものなら保存したいという思いで制作している。

【個人美術館について】

部屋のスケール感、光の当て方、入り方はバリエーションがあるといい。展示によって観る目線の高さはとても重要。ホワイトキューブだけではない空間が欲しい。その土地にもともとあった環境と関連させてられたら。

5/18

06.三瀬夏之介←西尾圭悟

Date 5月18日

Place 国際芸術センター青森内のカフェにて

2003年から描き続けている。上村篤先生。アート自体の存在意義が問われているときであった。三瀬の絵はよく変わると言われた。そんなことはない。絵が連結していけばひとつの作品になる。絵巻のように先は見えない。墨がフィットするところもあれば、画像がフィットするところもある。空間によって作品が変化している。中国で発表したときの部分を、天井高がすごい、ここにきて引っ付けている。切れ目がわずかにみえる。切なくみんなでつなぎ合っている。レイヤー構造になっていることが世界の見え方。和紙は連結することができるし、ちぎることも出来る。裏もみせたいと思ったモノもある。地面において描く。直感で動くことが多い。あとで発見ある。大学のときのシルクスクリーン作品、紙という紙がコラージュされている。ちぎった紙をダンボールに貯めている。人が何かをした痕跡、祈りのようなもの。額縁に囲まれた絵が嘘っぽい。絵は物質だけどイメージ。だんだんイメージになっていく。絵がねじられて物質になっていく。イメージだと信じようと思うと裏切られることもある。そういう感覚がしっくりきている。そうはいいつつも、パネルに貼った面はきれい。本金箔とよう金箔。可変的なものと普遍的なもの。日本的なもの、美を意識する。錆びることはとめない。それでいい。描く場所が整地しているしている。四角の問題。四角はトリミング。世界は永遠に広がっている。それをどうトリミングするかが、作家性。全体の下絵は作らない。山と山を対峙させる。和紙をグチャグチャに丸めて。大気を描いているイメージがある。人と人の間の。湿度の空気感。イタリアと日本の空気の対比、そういったもの形象化する。東北、山形の澄んだ空気。直感と全体の構成が入り混じっている。ネッシーとアダムスキー型の円盤など見えていないもの、科学が壊してきたものの中で、最後人は何を見るのか。空虚五度。真っ黒から真っ白の間のグラデーション。クラシックのテンション。震災直後には必要なもの。それを描きたい。新しい人口と自然の形。別々の二枚の間を描いていく。911のスペクタクル、ビジュアル的に惹かれるもの。和紙で三層の層構造。キャンパスは光を弾く。和紙はその中に光を孕む。墨は。自然光が作る陰影。日の出から見えなくなるまで描く。日の移り変わりを受け入れる。どの場所でどの地域でも担保されるクオリティとしてのホワイトキューブ。。グロスポリマーメディウム、緑青。じわっと滲んだ。絵でしかできない空間。複雑な空間を見せたいとき。光によって見え方が変わる。すべては流動的。右にゴールがあるイメージ。右に異界がある。

5/19

Date 5月29日

Place 舟越さんのアトリエにて

壁や机の至るところに、創作のメモやスケッチが無造作に貼られた、小さな(とても小さな)アトリエには、微かなクスノキの香りと煙草の匂いが漂っていた。クスノキの塊はここにあるイメージの蓄積から記憶の形象を与えられるのだと、そう直観させる濃密な空気の匂いだった。

アトリエに入って最初に私の目についたのは大きなテレビだった。「意外とテレビっ子なんですよ」と最近観ている番組について色々と話して下さった。テレビを見ながら作業することもあるという。海外のサスペンスドラマなどをよく観ているそうだ。人間の精神の機微を描写しているものが好きだと聞いて妙に納得し印象に残っている。

制作の過程についても事細かに教えて下さった。この部屋で設計図となるデッサンを描き、この椅子に座って頭部をつくり、こちらで胴体をつくる、といったふうに。壁には等身大の人物のデッサンが何枚か掛けてあった。「いいデッサン(線)は彫刻以上に立体を表現する」という。彫刻以上に生々しい気配を湛えたデッサン。

本題。今回敷地にする京都についての印象を訪ねると、「或る時代の文化の中心であり、或る種の「日本らしさ」を具現化している地域」だと語って下さったが、本人は実は奈良の方が好みだという。素材の質感と深い精神性が感じられる奈良の寺社仏閣はなるほど舟越桂の彫刻に通じるところが在るかもしれない。唐招提寺をみて、ギリシャ、アテネへとつながっていくスケールの広がりを感じたとも話して下さった。

作品の展示について話が及ぶと、印象に残ったものとして2008年に東京都庭園美術館で開かれた個展を挙げられた。アールデコの物語の在る空間の中で作品と空間が干渉し合うことなく新しい物語を紡ぎ出したことに驚きを憶えたという。「ホンモノ」の空間という言葉が印象的だった。まがいものでない、「ホンモノ」。インタビューの中でも何度か繰り返された言葉だった。作り手が心を砕いて一生懸命つくったものには「ホンモノ」としての強さがあるという。作品を物語ごと包み込んでくれる強さ、そういった空間での展示はこれまでにない新鮮なものだったという。

6/12

09.町田久美←鈴木綾

Date 6月12日

Place 西村画廊にて

「青い眼」

「口内の炎症」

「自分の手を離れる」

「一番が見当たらない」

「日本的、と表現されること」

「クエスチョンとコンファレンス」

「寺、神社、シナゴーク、教会と砂漠」

「作品が完成したら、扉を閉めてでていく」

「ひととひとならざるものが対峙するための場」

「どこかにあるつまみをひねると見えてくる生き物」

「ロングの黒髪に黒のアイシャドウ、黒のワンピース、靴」

「あいまいなものを、あいまいな状態で受け入れるということ」

「6月12日水曜日、覚え書きの階段、町田久美さん取材@西村画廊(東京八重洲)」

6/14

10.宮永愛子←吉田絢子

Date 6月14日

Place 京都造形芸術大学@カフェにて

この形を作りながらこの形のことを見ているのではなくこの形をおく周りの景色のことをみながら作っている。それがインスタレーションすること。どこでもおけるしどんな風にすることもできるけれども、そこに置くときはどんな風にするのがベストなのかを考え制作・展示する。制作をする前に空間を見る。例えば歩いていて、階段はどんなで、階段をおりたらどこで曲がって、曲がるときにこんな感じがして、曲がって何歩歩いたら天井の窓がこういう風に見えるとか、自分で体験して選択していく。

今はこの建物がある、そのもっと前はどんなことがあったのかなと考える。今はこんな街があるけど、今この街ができたのはどうしてなんだろう、どうやってこの街が発展してできたのか、例えば近くに川があるとか、みんなにとってこの川がどんな存在だったのかとか、街に流れてる時間とかを探すのが好き。そこに流れているものを無理やりくつがえしてなにかしようという気持ちはあんまりない。それをうすっぺらくはがして、また戻すみたいな。そんな仕事が好き。

ナフタリンは熱に弱い。常温の中で消えていく素材。熱をかけるとなくなったり溶けてしまう。エキシ(?)樹脂は最初液体、エネルギーを出しながら固まっていく。そのときその熱量に触れてナフタリンが溶けてしまう。だからその熱がナフタリンを溶かさない程度にしか流さない。そうして全然正反対のものをそこに同期できる。同じところに存在させてあげて封入すると空気の通り道を一箇所設けてあげると、お話上は不在の、今はナフタリンの存在のかたちが封入されてるのが今度は、不在の、痕跡の、かたちがあらわれる。自分としては今までの仕事と変わったって感じはないが、みんなはかたちで見てるから、宮永さんって作品が消えてく人だよねっ言う、そういう見方からすると、封入されてる作品は消えてるんだけど、空間は消えてないから痕跡がかたちになる、というとなるほどと言われる。

観察することが好き。別に科学が好きではない。どうしてこれが成り立ってるのかな。どうしてレコードの音は溝を通して出るのか。よく観察していくと、葉脈を取り出してよく見てみたら、急にGoogle Mapの俯瞰した地図のようにみえてきたり、そういえばこれは水の路だ、その土地で育った木ということはその土地の水で育ったということ。その土地の水で育った水の路がたくさん葉っぱから生まれてる。いろんな地方の葉っぱを集めたらもっと大きい新しい地図ができるかもしれない。考えたことと思いついたことを順番に広げてる。誰でも知ってるようなこと。

6/15

Date 6月15日

Place 日高さんのアトリエにて

樹を見上げ始めてから20年以上経つ。同じように見上げていても、絵の上で表現したいことは少しずつ変わってきた。それとともに、タイトルや画面のサイズも変化してきた。初期の頃は、自分を包み込んでいる空間すべて、雰囲気全体をとらえたいという気持ちが強かった。ほんとに遠くて明快に見えない部分も奥行きになる部分として、絵の中で必要な要素だった。徐々に同じ樹を見ていても、枝だけのときは線的な空間に、葉がついているときは面的な空間に感じられるようになった。樹の空間だけに限定されない絵を描きたいという気持ちになっていった。2点を対のようにして、ひとつの作品にしたものや、同じ場所から枝だけの時と葉がついた時、それぞれを描いてみたり。見れば見るほど、枝や葉の位置が遠いようにも近いようにも感じられてきた。そういった自分が感じる距離に興味が移っていった。自分を取りまいている空間を一ヶ所から見上げている、そもそも平面に置き換えること自体が不可能な世界。そこを見続けていると、距離感というものはほんとに不思議。見ている自分と枝との距離、これは同時に、枝と空との距離を見ている、感じていることになる。その空との距離はほんとに測り知れないものだが、私にとっては絵に生まれる空間、絵に生まれる距離と重なってきた。どんなに小さい部分でも、自分の眼で存在が確認できる範囲で、絵を描きたいという気持ちになった。画面に取り込まれる範囲は絞り込まれるが、反対に画面の深度は以前のものより深くなっていくように感じられた。黒い部分を描くことで、白い部分、実際には描くことのできない部分が立ち現われてくるような感覚。空を見たときに感じる測り知れない、遠いようにも近いようにも感じられる存在。絵に生まれる空間は、描く者とっても、見る者にとっても、現実の空間ではなく知覚の中で感じる世界。その部分の不思議さと、空の存在の不思議さと、すごく繋がるところがある。空の存在や、こういった測り知れないものに近づくために、このテーマ、視点で描き続けているのかもしれない。自分の知覚を通してこのとらえきれないものに少しでも近づいていきたい。とらえきれないということを常に感じ続けるために樹を見上げ、描いている。樹を描き始めた頃は、その後10年も20年も同じように樹を見上げ、描き続けるとは思っていなかった。自分の気持ちには常に忠実に、と思っているが、ここまでは自然といろいろな形で続いてきた。

視点や素材、画材がほぼ同じであっても、唯一自分自身の捉え方、考え方、これは年齢を重ねることによっても変わり、身体的な感覚も当然変化していく。この唯一の自分自身の変化が絵には残っている。ここに残っている自分自身の変遷そのものが、私の表現になっていく。

6/19

Date 6月19日

Place 横山さんの作業場にて

ある時間のなかで起こっていることをすべて描きたいんです。それも人間の僕や、またあなたの視点だけじゃなくて、例えばこの電灯の紐の先についているよく分からないものからの視点、押し入れの襖の取手から見た視点、さっきから飛んでいる蚊の視点、すべて。お話じゃない現実の世界って色んなことが起こりますよね、こうやって話している最中に宅配便が来てはいはいって受け取りに行ったり、トイレに立ったり、そっちに行くまでに途中の人をよけていったり、意味のないことがたくさん起こるんです、いや普通は意味のないことしか起こらないんです。だから僕の漫画が変わってるって言われるのはそこのところをしつこく描いているからかもしれませんね。ふつうの映画とかだったら撮らないですよこんなところ。タルコフスキー知ってますか。タルコフスキーも変わった映画監督で、やたら長いんですけど、編集せずにだらだら録ってるもんだから無駄なものだらけなんですよ。惑星ソラリス知ってますか、その最後の方に、主人公が「僕は奥さんと別れて、悲しくて、あの時は正気じゃなくて…」みたいに昔の奥さんとの思い出を語るシーンがあるんですけど、そのとき主人公は横を向いていて、語っているあいだにカメラが遠くからだんだん近づいてくるんですよね。ゆっくりと近づいて行って最終的に耳が画面全体にアップで映るんです。映画館のスクリーンでこんなに大きく耳が映るんです。訳が分からない。タルコフスキーってのはこんなシーンばっかりなんです、実際このシーンも大して意味のあることをしゃべっているわけじゃないんですよ。だけどここではそのときに起こっていることがすべて撮られているんです。編集もなにもあったもんじゃなくて全部映ってしまっている。僕も起こっていることを全部描かずにはおれないんですよね。例えば朝起きて家を出るまでって、普通の漫画ならひとコマふたコマとかそこらですよね、必要ないんだもん。でも僕はそこを、まず目が覚めたら、伸びをして起き上がる。立ち上がって顔を洗う、いやその前にカーテンを開けるな、いやまずは時計を見るか。カーテンを開けたら外を見るよな、おっ今日は花が咲いてるなとか。歯を磨くときもただ磨くんじゃなくて部屋の色んなところを眺めるよな、蛇口も開けなきゃならないし、開けたら閉めなきゃならないし、鏡も見なきゃいけない。そんな調子だから家から出る前に本が一冊描けてしまう。

6/11

7/11

プロダクションマネージャーである豊田郁美さんに美術館の施工に関してお話を伺った。

7/16

竹山聖・梅林克・河井敏明の3氏による講評をいただいた。