社会学者/岸 政彦|語りと社会

Masahiko KISHI | Life Histories and the Social World

聞き手・構成:大坪 橘平、聞き手:大野 ひかり、冨岡 大機、森翔一、池田 勝眞

取材日:2025年7月1日

「社会学」の対象は多岐にわたる。なかでも「生活史」という分野は『個人の語りに立脚した、総合的な社会調査である。それは、ある社会問題や歴史的事件の当事者や関係者によって語られた人生の経験の語りを、マクロな歴史と社会構造とに結びつける。語りを「歴史と構造」に結びつけ、そこに隠された「合理性」を理解し記述することが、生活史調査の目的である[1]』。

社会学者の岸政彦教授との語りから見えてきたのは、岸先生の多様な分野に対する惹かれと、それに呼応した「社会学」がもつ多様な分野との結節点だった。本章では個人の語りから社会や歴史を読み解く「生活史」の作法に倣い、岸先生との語りをなるべくそのままに掲載している。

(紙面の都合上、やむを得ず省略している部分もある。)

――初めに、社会学者を志すに至った「惹かれ」についてお伺いします。岸先生は関西大学、大阪市立大学(現:大阪公立大学)大学院で学ばれ博士号を取得された後、龍谷大学などで教鞭を執られ、2023年に京都大学へ着任されました。社会学を専攻しようと思われた最初のきっかけは何だったのでしょうか?

岸 一番最初のきっかけとしては生活史、というか聞き書きの本を中学・高校のときから読んでいたんです。スタッズ・ターケルというアメリカの作家が書いた本の翻訳[2]が晶文社から出ていて。私の親は学歴もなかったんですが、たまたま家に小学館の名作全集とか百科事典みたいなのがあったんです。昭和の家ってそういうのを付き合いで買うんですよね。だいたい誰も手に取らないんですが、私だけそれを全部読んでいて。もともと本が好きだったんです。小学生ぐらいから自分でたくさん本を買って読むようになりました。そんななかでターケルの本に出会ったんです。

――そちらに本がたくさん置かれているのも?(図1)

岸 これは仕事用の本が多いですね。ほとんど捨てたので最小限だけを残しています。(本棚からスタッズ・ターケルの本を取り出す)聞き書きがずらっと並んでるだけの本です。それを貪るように読んでいて、「こんなに面白いものがあるんだ」と驚きました。普通、インタビューは新聞や雑誌の「記事」になってしまうことが多いんですが、これは割と生のままに載っていて。モノローグみたいになっていたり、一部編集もあるし、翻訳もかかっているので元の語りとはかなり違ってはいると思うんですが、説明抜きで語りがただ載ってるのがすごく好きで。これを読んだときに、明確に「あ、私もこんな本をつくりたい」と思ったんです。

話は逸れるんですが、『ポンプ』という雑誌があったんですよね。誰も知らないと思いますが。短期間だけあった、ホッチキス綴じの簡単な、非常に薄い雑誌がありまして。それは、最初から最後まで全部「読者投稿欄」でできている。要するにプロの文というのがないわけです。ぜんぶ普通の素人の読者が投稿したもので、長いのもあるし短いのもあるし、ネタみたいなのもあるしイラストとか写真が載っていたりと。今のインターネットみたいな感じですね。そういうのが好きだったのもあってこういう仕事をやりたいと思ったんです。

それと同時に、割と社会性に目覚めていきました。海外・日本問わず、ジャーナリストの書いたルポルタージュなどを読むようになり。たとえば鎌田慧とかを読んでいたので「こんな仕事をしなきゃ、したいな」とも思っていたんです。私は実は、ものすごく人見知りなんです。人が苦手で。友達は多い方なんですが。その辺を歩いている人に話しかけて「話を聞かせてくれ」と言う度胸がないわけです。それで子供の時にすごい考えて、たとえば社会学の古典であるウェーバーを読んだりして「社会学」っておもしろいなと思ったんです。ひょっとしたら社会学者になれば人に話を聞けるのではないかと思って、それがきっかけですね。

――ではどちらかといえば昔からノンフィクションがお好きだったんですか?

岸 そうですね。でも小説もたくさん読んでいましたよ。大学のときにスティーヴン・キングにハマって。子供のときはサンリオSF文庫や創元SF、ハヤカワSFはほとんど読みました。特にSFとかファンタジーが好きで、あとアガサ・クリスティーとかのミステリーものも小学生のときにほとんど読みましたね。今は全然小説は読まないですけど、ルポルタージュだけじゃなくて、小説もかなり読んでいましたね。

――岸先生は小説も書かれていますが、社会学者ではなく小説家になろうと思ったことはありますか?

岸 一度も思ったことないです。実は哲学も好きで、僕はもともと理論の人間なんです。最初に書いた論文はヴィトゲンシュタインなんですよね。学部自体は初めからやりたかった社会学部ばかりを受けて、結果入学できたのですが。だから、「小説を書こう」とは全然思っていなくて。でもなぜか不思議と声がかかったんです。新潮社の編集の人がわざわざ大阪まで来てくれて、お茶を飲んで世間話をして、突然別れ際に「小説書いてください」と言われたんです。私実はヘミングウェイや大江健三郎、三島由紀夫といったいわゆる文豪の作品をほとんど読んだことがないんです。ただスティーヴン・キングなどの、好きな作家の作品だけ異常に読んでるという状況で。偏っているので「純文学とか分からない」とか答えながら、その人に3年くらい誘われました。そして根負けして「書きましょう」と言って書いたのが『ビニール傘』[3]ですね。だから、自分から小説を書こうと思ったことは一度も無いんです。

――小説を書いているときと、生活史を書いているときの感覚に違いはありますか?

岸 別の作業だと思っていますね。ただ似ているのは海に潜る感じです。息を止めて素潜りする感じや、書き写す感じが似ています。実は小説も、どこか自分で書いてる感じがしていなくて、まるで書き写している感じなんですよね。こう、目の前にあるものを描写している感じで。

――岸先生の書かれた小説と学術書の両方を読んだときに、ディテールの記述が似ていながら、単にアウトプットの形式が小説的か学術的かで異なるという印象を受けて、新鮮に感じられました。

岸 そうそう、よく言うのは「違う海に潜っている」感じですね。例えば(小説は)東シナ海に潜って(学術書は)太平洋に潜っている、みたいな感じがするんです。

――東シナ海に潜る(小説の)経験というのは、専門の社会学の研究の方にも生かされていたりしますか?

岸 ほとんどないですね(笑)。小説は3冊ほど出したんですが、単に「書いてみた」という感じです。やっぱり本業は社会学者、生活史ですね。だから『東京の生活史』[4]から小説が止まっていて、ここ3年くらいはずっと書いてません。「書いてくれ」と何社からも言われてはいるんですが。単純に私が書かなくても、若手の作家さんに面白い人はたくさんいると思っているので。逆にこの形の生活史プロジェクトは今のところ他に取り組んでいる人いないので、自分でやらなきゃなというのは思いますね。おそらく(次に小説を書くのは)定年退職してからですかね。

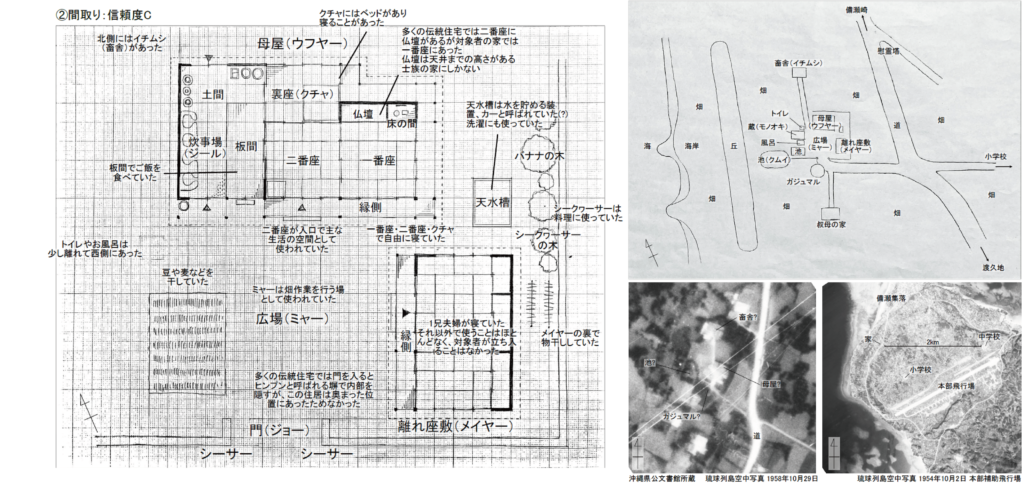

――次に、岸先生が研究者として最初に入られた「沖縄」についてお伺いします。実は建築学にも、生活史調査に通じる研究分野で「住み方調査」(居住者の生活実態や住まいとの関わりを聞き取る調査)というものがあります。今回はその一環で、沖縄にルーツを持つ学生が親族に行った聞き取り調査の資料をお持ちしました。(図3)

岸 おお、沖縄やってるんですか?

――祖母が沖縄出身でして。沖縄での戦争を経験して、その後大阪の西成に引っ越し、現在に至ります。沖縄戦は小学1年生の時に経験しています。高校までは沖縄にいたんですが、卒業してから親戚づてで大阪に来ています。その親戚は西成の岸里にある服屋さんで、天下茶屋のところですね。そこからは約70年間ずっと服屋を営んでいます。この聞き取り調査では、詳しく調査する家を一つ決めるんですが、沖縄戦後から高校生の時に住んでいた家に決め、このように間取りの再現をしました。

岸 記憶で(図面を)再現しているわけですか?

――そうですね。語りをベースに、それを聞き手の建築学生が図面に起こすという調査の形式を取っています。対面で祖母と話をしながら、目の前に方眼用紙を広げて、たとえば「このリビングではこんな生活をしていた」といった話を、図面というメディアを通して詳しく聞いていくという形をとっています。

岸 これは貴重な、ありがとうございます。面白いですね。

――岸先生が沖縄に行かれたのはどんなきっかけですか?

岸 大した理由じゃないですよ(笑)。当時の彼女と旅行に行ってハマったんです。大学を卒業してすぐぐらいだった気がします。まだモノレールがなかったので1993年くらいですね。普通に2泊3日で「残波岬ロイヤルホテル」というところに泊まったんですが、いわゆる定番のリゾートホテルでして。そこでシュノーケルをしてハマったんです。その子にはその後すぐ普通に振られました。「(院生で収入がない)岸君と付き合ってたら結婚できないから」とか言われて(笑)。

――大学時代の思い出がきっかけだったんですね。

岸 そうですね、大学を出て院浪中だった気がします。もともと関大で理論系の修論を書いたんですが、私が学部3回生ぐらいの時にフランスの社会学者ブルデューの翻訳が連続で出て。もともと人類学も好きだったので、それを読んだときに「やっぱり調査をやらないと」と思ったんです。在学中はセミプロみたいなジャズミュージシャンだったので、関西のジャズ界の調査も良いと思っていました。これに関しては今でもやりたいと思うんですが、亡くなっている人も多いので難しいですね。それと沖縄とで迷い、沖縄を選んだという感じです。

――僕の勝手な予想で恐縮ですが、沖縄から大阪に来ている人が多いのが関係していると思っていました。

岸 それもありますね。関大の修士の時に、先輩で当事者の二世の人がいたんです。大阪の社会運動系の沖縄の人達のところに出入りして、そこで博士論文の半分ぐらいは書いたと思います。だけど沖縄にハマった理由を思い返すと、やっぱりもともと(大学進学のタイミングで)東京ではなく大阪を選んでいるんですね。出身は名古屋なんです。名古屋は言ってしまえば特徴がない街で。平和で治安が良くて住みやすいけど、刺激があんまりない、といった感じで。それで大阪に行ったときに、「こんなに面白いところがあるのか」と驚いたんです。やっぱり独自のものというか、反中央という感覚が好きで。だから(反中央的な気質を持つ)左翼には沖縄好きな人が多いんですよね。どこか東京じゃないものを強烈に持っているところに惹かれるという意味では、大阪と沖縄は似ていますね。それで好きになっていったというのはある気がします。

始まりは観光客として出会ったんですが、やっぱり沖縄のどこが興味深いかというと、沖縄戦や基地にもつながっている問題です。独自の扱いを受けている場所なので、特有のアイデンティティや文化が発達するのは当然のことで。だから全体的に、中央に吸収されない「他者性」があるところがすごく好きですね。だけど結局、沖縄で何を書いてるかといえば、出稼ぎに行った人の話とか、学歴が高くていい大学に行き、地元との繋がりが薄れていく人の話とかを書いているんです。やっぱり沖縄というのは、「共同体の島」だと他の社会学者からもよく言われています。でも、自分で沖縄のことを勉強したり書いたりする時は、「沖縄から離れる人」の話ばかりを書いているんです。だから、すごくディープな、共同性が濃い独自性に憧れて、大阪から沖縄と研究テーマに選んだ一方で、「沖縄的なもの」を全然書いていないんです。結局そこから離れて一人になっている人の話を書くことが多くて。だから自分に重ねているのかなと思っています。私もやっぱり自分の家族とうまくいかなかったところがあったので。

だから一言で言えないですね。ただ30年近くブレずにやってきたので、小説を書いてみたり、いろいろと手をだすひとに見えているかもしれませんが、いちおう研究テーマは沖縄から変えたことがないので、それはよかったと思いますし、自分なりに頑張ったなとは思っています。やっぱり(対象地を)変えてしまう人の方が多いですからね。「何しに来たんや」って、「ナイチャー(内地の人間)に何がわかるんや」、みたいなことを言われることも多いので。

――ちなみに大阪や東京では、コミュニティの外の人だという区別をされたことはありますか?

(※岸先生は2020年から東京・沖縄・大阪の各地で、100人超の「聞き手」を公募するという大規模な生活史プロジェクトを実施している。(図5:左))

岸 大阪は多少ありますね、やっぱり。大阪で一番人権がないのは東京人だから、相手が東京だと何を言っても許されるみたいなところがあるでしょう。(笑)

――そういうのは喋り方でわかるんですか?

岸 東京の人が変な関西弁をつかった時に一番怒られますね。「これめ(↑)っちゃ美味しい」みたいな言い方です。もう2時間ぐらいいじられます(笑)。大阪でもそういった排他的基準、よそ者に対する区別はあるんですが、沖縄の場合はやっぱりちょっと質的に違う気がしますね。戦争があり、基地があり、貧困があり、もともと「琉球王国」という別の国なので。だからその辺りの「壁」の分厚さが全然違うように思います。なので単に「ローカルのアイデンティティが強い」という話ではないですね。構造的な非対称性が歴史的にも非常に長い間あるので、その点については、調査するときにいまだに緊張しますね。

――方言についてさらにお聞きしたいんですが、住経験インタビューの時に、語り手の方言で部屋の名前を呼んだ時にエピソードが芋づる式に出てくるということがありました。実際に方言で、現地の人の語りを聞くということは大事だったりしますか?

岸 実は私は方言をあまり勉強していないんです。これはもう認めるというか、やっぱり考えないといけないところですね。でも沖縄は実は長い間方言禁止なんですよ。「方言札」というものを聞いたことはありますか?

――はじめて聞きました。

岸 小学校とかで、戦前から戦後にかけて、沖縄では方言が禁止だったんです。「正しい日本語を使いなさい」ということになり、方言を使った子はバツ印の書かれた札を首からかけられたんです。それを次に方言使った人を見つけるまで外せなかった。よくある笑い話で、後ろから思い切り叩いて、(沖縄では)「痛い」のこと「あがっ」っていうんですね。それで「あがっ」とわざと言わせて「あ、方言使った」と言って札をかける。

そういう時代背景もあり、その世代だと標準語がものすごく綺麗なんです。多分九州や東北に比べても、沖縄の年配の人の標準語ってめちゃくちゃ綺麗なんですよ。だから私みたいな人でも聞き取りができるのは、みなさん標準語がものすごく流暢なのも理由の一つですね。ある種の「植民地的構造」の上に乗っかって調査をやっている自覚はあります。だけどやっぱり年配の方で90歳を超えてるような人だと、沖縄戦の話とかで、戦後にすごく貧しくて苦労したという話を聞いている時に、途中から方言になることはありますね。そんなとき私は、わからなくても聞くんです。「ええ、そうですか」と言って。後で文字起こしの際に誰かに聞くこともできるんですが、不思議とその場でなんとなく分かるんですよね。

一方で、方言を使った方が良い聞き取りができると言ってる人もいますね。実際に読谷村(よみたんそん)という場所で、沖縄戦の話を方言で聞き取りしてる本があったはずです。それは訳さずにそのまま方言で載っていますね。私もこのやり方に賛成ですが、標準語で聞けるところをたくさん聞くのも一つの仕事かなと思っています。

他の人は特に沖縄戦の場面だけ聞いてることが多くて、その後は聞いてないことが多いんです。私の聞き取りはその後を聞くんですよ、生活史全体を。だから、標準語で聞ける範囲でやるしかないし、それに意味がないこともないだろうと思ってやっています。でも方言使えた方がよかったかもしれませんね。やっぱり興奮して90歳のおばあちゃんが途中から方言になると「全部わかりたかったな」「こっちも方言で返せたらよかったのにな」と思うことはありますね。だから分業が大事なんだと思います。

――方言の話は、同じ言語同士であるものの「翻訳」に近い側面があるように感じます。先生の『鍵括弧論文』[5]の中でも、翻訳可能性と社会学の関係性について書かれていたと思います。そのときに参照されていた哲学の話が非常に印象に残っていて。

岸 デイヴィドソンの話ですね。あの論文は「完全に翻訳できない言語は言語ではない」という彼の哲学的思想を援用して、社会学における語りの扱いについて論じたものです。

――それを読んで、社会学は言語学や哲学に通ずるところがあるのではないかと感じました。

岸 いや、それは単に僕が好きだからですね(笑)。ほとんどの社会学者はデイヴィドソンなんか読んでないと思います。僕がたまたま哲学好きだったからですね。

――それで修士論文は理論で書かれたのですね?

岸 学部のおわりごろにウィトゲンシュタインと出会いました。後期ウィトゲンシュタインは若い時によく読みましたね。あれはめちゃくちゃハマりました。全集も買いましたよ、赤と緑のやつ。定年後にゆっくり読み返そうと思っています(笑)。余談ですが、『スヌーピー全集』も持ってます。犬や猫が好きでして、あれも老後の楽しみですね。

『社会学はどこから来て、どこ行くのか』(図5:右)[6]という対談集があって、それなんか典型だとよく笑われるんですが、私はよく、哲学的というか、余計なことを気にするタイプで。「そんなこと言わずに岸さんやればいいじゃん」と言われ続ける本なんです。

――表紙のイラストがかわいいですね。

岸 実はこのイラスト、連れあいが描いてるんですよ。(クマのイラストを指さして)これ私ですね。(図4)

――(数式が書かれた紙の前に立つ犬のイラストを指して)これは絶対数学系の人ですね。

岸 その人は計量分野の第一人者で、おそらく今日本で最も活躍されている研究者です。筒井淳也さん。(髭の生えたロボットを指して)この人は社会思想史の人で、一人で大学の講義を全部できるような人です。法学・経済学・文学部・社会学、そういう人がいるんですよ、あらゆる本を読んでいるロボットみたいな人が。稲葉振一郎さんですね。(メガネをかけた猫を指して)この人は天才。北田暁大という方です。この3人の賢い人に少し愚痴を聞いてもらおうという企画で、何度も「どうでもいいことを気にしすぎ」と笑われたんですよ(笑)。

だけど社会学、特に「質的調査」自体が何をしているのかは、やっぱり哲学的なレベルで言語化したいんですよね。例えば「社会学ってなんですか?」と言われても、それこそ建築でも一緒だと思うんですが、一言で言えないでしょう。でも社会学って特に言われるんです「何してんの?」みたいな感じで。別にそういった外野の声に応える必要はないんだけれど、なんとなく社会学というクラスター(集団)があるのは確かで。それは慣習的に成り立っているものなんです。でもやっぱり、私たちのやっていることを明確に言語化したい。

結局僕らは共通して何をしているのか問われれば、特に質的調査においては、「行為と相互行為の理解と再記述」をしているんです。生活史を聞いているとよくあるんですが、ある人が自分の経験を語るとき、「それをなぜしたのか」という理由を伴っている。「離婚したんだよ。なんでかっていうと、浮気されたからね」みたいな感じで、理由を伴って行為選択が行われて、その行為選択が次の理由になっているんです。「離婚して働かなあかんから働いたのよ」みたいな。つまり、人間の生活史ってドミノ倒しなんです。一つの行為は次の行為の理由に連鎖していくんですね。私たちがそうした語りを聞き、記録に残すことは、結局「行為の再記述」をしてるわけです。自分がこういう行為をしたんだというのは本人がすでに言語化しているから「再」記述と呼ぶんです。

例えばホームレスの人が生活保護をもらってアパートに入るんですが、結局公園に帰ってきちゃって酒を飲んじゃうみたいな話がある。このときその人は「自己責任」なのかってところが大事なんですね。事情を知らない人からすると、「そんなホームレスには生活保護いらないだろう」「自分で好きで公園を選んできてるんだから、生活保護をあげる必要はない、自己責任だろう」と考えてしまう。だけど、なぜそんなことしてるのかを実際に入り込んでよく聞くと、お金だけもらってアパートに一人でいることの辛さみたいなものを語るわけです。それなら公園来たら仲間もいるし、猫も飼っていて居心地が良いみたいな。

私たちの社会は分断されて、お互いの事情がわからないようになってる。それを調査してじっくり聞くとわかるようになる瞬間があるんです。そうなると「責任」って何?とか「行為」って何?とか「行為に責任が伴う時の条件」ってなんだろう?みたいな話が気になってくるわけですね。

あとは、構築主義(現実や知識は社会的に構築されるとする考え方)とも向き合っていて。語りは「事実」か「ナラティブ」か、みたいな話です。「行為の記述」は行為論に関わります。これに関しては両方とも私はデイヴィドソンの影響が強いんですが。だからそこで、(哲学的な)意味論や行為論をやらないとと思うわけです。このあたりはあんまり他の社会学者がやっていないことだと思いますね。じゃあそれくらいのことを自分が書けているかといえば、全然書けてはいないと思いますが(笑)。ただそういう、「理屈」を考えることが好きですね。

――抽象的な哲学の議論と、現実的で目の前のことを語るような生活史調査は一見乖離しているようにも思えるんですが、それらは背後でつながってる感覚なのでしょうか?

岸 そうですね、全く一緒ですね。私の最初の本[7]でも、戦後にすごく沖縄は景気良かったのに、なぜ大量に本土に行ったんだろうという話があります。そして、その人たちのほとんどが沖縄へ戻ってきたんですね。そこで「そもそもなぜ行ったんだろう」「なんでUターンしたんだろう」みたいなことを考えることになるのですが、それを生活史で聞いて、沖縄の戦後史に結びつけて考察する。何をしているのかというと、生活史のデータを一般化しているのです。つまり、量的調査と変わらないことをしている。

単に「語りを聞いて当事者に寄り添う」といったスタンスは大嫌いなんです。その意味で僕は割と科学が好きですね。少数事例からなぜ当時そういう構造になっていたのかという「歴史と構造」を書くんですが、やっぱり書いていく中で難しいことがたくさん出てくるので、どうやって一般化したらいいか、ということを考えざるを得ない。

当時の戦後の沖縄がどういう状況だったのかというのは、一般の新聞記事やルポ、評論や歴史書とかを読み漁って調べます。その上で「行為を選択するってどういうことなんだろう」「アイデンティティって何」とか、もっと抽象的な水準でも同時に考えていくんです。生活史は単なる「ナラティブ」ではないはずで、「歴史や構造」との因果的な関係があるはずだというのはずっと考えていたことだったので、それも書かなければと思っていました。だから最初の本を書くのに15年かかっているんですよね。本を書く、ということは、あらゆるレイヤーで片づけなきゃいけない問題と出会う、ということです。こういう方法論的な問題から、それこそ政治的な正しさのレベルまで考えないといけない。やっぱり沖縄に対して基地があることとか、沖縄に対する差別とは戦わないといけないので。

最初の本は、15年という時間をかけて、方法論から政治的なことまで、じっくり考え抜いて書きました。だから、最初の本を出したあと、今にいたるまでたくさんいろんな本を書いてますが、それらはほとんど、最初の本のスピンオフという感覚なんです。最初の本に入らなかったテーマをそれぞれの本で書いている感じです。方法論は『マンゴーと手榴弾』(図6:右)[5]で書いている。最初の本で実験的に生活史をそのまま掲載したのが面白かったので、生活史だけで本を一冊書こうと思って出したのが2冊めの『街の人生』[8]です。他にはナイチャーとして調査に入った経験も『初めての沖縄』[9]って本で書いたりとか、大学院入るのに苦労して、土方をやっていた頃の話は小説(『ビニール傘』(図6:左)[3]になったりしています。僕の生活史を切り売りしてるだけなので、大したことを書いているわけではないんですが、いろんなレイヤーでちゃんと言語化しないと気が済まない性格なので、哲学も読み、沖縄戦の歴史書を読み、みたいな感じで続けていますね。

――科学が好きと仰っていましたが、いわゆる「理系」の勉強もお好きだったんですか?

岸 僕は数学全然できないんですよね。中学のときはめちゃめちゃ得意だったのですが、高校に入ってすぐにやめてしまったので。そもそも理系と文系の区別があまりわからないなとも思っています。私は生活史をやっていながら、自然主義(社会現象を自然科学と同様の方法で研究しようとする立場)も嫌いではないんですね。生活史をやりながら「「語り」というのは世界と因果的な関係にあるはずだ」とか言っている人は多分世界で私だけじゃないかと思います。通常はセラーズの理由空間(信念や主張が理由によって正当化される領域)というか「語られたものとしての理由」と考えますね。理由と動機の違いというか、行為論で言うと理由と動機は別で、「理由」というのはその理由の語彙を使って自分の行為を説明する時に使う。「動機」というのは行為の因果的な原因のことを指す。デイヴィドソンはそこを一緒だと言っているあたりは少し乱暴だなと思いますが、私も基本的には「沖縄戦でこういうことがあって、こういうことしたんだよ」という当事者の語りが、世界との間に何の関係もないわけはないと思っています。世界と独立した単なるナラティブであるわけはないので。そういうふうに前提しないと私の仕事はできません。なので私は理系と文系をあまり区別したくないですね。

もう一つあって、ポストモダニズムや構築主義、あるいはポストコロニアリズムみたいなものが、僕が勉強しだした90年代に全盛期だったんです。今思い返してみれば、大事な転換ではあったんだと思います。実証主義的な暴力(例えば、数値化できない個人の経験を切り捨てる点など)を一度批判するというのが必要だったんですね。ただそれがあまりにも流行りすぎて、「他者は理解できないんだ」みたいな安易な感じの、冷笑的な感じの雰囲気が漂っていました。私の感覚というか、私の世代だとそれがすごい染みついてるんです。今の若い人は全然そんなことする必要はないと思うんですが、私の世代の人間としては「ポストモダニズムをどう乗り越えるか」というのが大事な仕事だといまだに思っています。

――実際に建築は「工学」ではあるんですが、私もよく理系・文系的な言い方をする人には、建築学を「文系と理系の融合領域」と説明することがあります。近接している領域に、共同体やコモンズの話だったり芸術論、哲学があったりするので。調査手法としてフィールドワークも盛んに取り入れられていて、実際に岸先生の「社会調査Ⅰ」の講義も、建築の学生が何人か潜っているのを見かけます。

岸 たしかに、よく見かけます。実は親戚に大阪大学の社会学者がいるんですが、彼は東京理科大学出身なんです。しかも数学科出身で、純粋数学やっていたんです。社会学者になりたいと昔から言っていたので、私も確率統計のゼミに入るようアドバイスしたこともあったんです。結局、統計の最先端を全部体得して社会学に入ってきて、大量に論文を書いています、私の100倍くらいの業績ありますね(笑)。いまどきのタイプの学者なんです。だから彼の話を聞いていると、建築とも根は同じだと思いますね。社会学も統計分野がすごく進んでいるし、建築でもよくヒアリングするじゃないですか。

京大の場合だと、農学研究科に農村社会学者がたくさんいたりして、実はあそこから何人か社会学者が育っているんです。それこそ生態人類学や海洋学、環境系の研究室でもよく村で聞き取り調査をしていますしね。海洋資源の研究をやっている院生さんも、漁村で長期間聞き取り調査をしていたり。だから、別に変わらないんだろうと思いますね。ただ、慣習的に先行研究の蓄積が全然違うので、量的にというよりは、ジャンルや方向性といった質的に違うものを読んでいるので、そのまま会話できるかというと難しいところもあると思いますが、理系と文系をあまり分けたくないですね。

――以前、『住経験インタビュー』の授業で担当教授が「興味深いのは、単に住居形式の事実を集めることではなく、かつてそこにどのような生活や状況が存在したかを発見することだ」と強調されていたのを思い出しました。

岸 柴崎友香さんという小説家と一緒にエッセイを書いたことがあったんですが、その方が割と理系的な発想の方で。その人の小説って間取りがいっぱい出てくるんです。建築好きなんですよ。なんでこんな住み方してるの?みたいな発見もあって。間取りって面白いですよね。

私の家の場合は狭い3畳ぐらいの部屋を2つ作ったんです、そこはお互いの書斎で。3階は連れあいの書斎で、暑がりな私は1階。普通はそんなに狭い部屋2つも作らないですよね。あとは部屋の間を大きめに空けることで、建坪が小さくても風通しがいい……、みたいなことを一つひとつ検討して、「自分でここは絶対こうしたい」みたいなわがままを通しましたね。何LDKって表せないんです、私の家は。玄関を開けるといきなり幅2メートルの廊下が奥まであって。延べ床が130平米ぐらいの3階建てなのに、3階に8畳のルーフバルコニーをつけたりとか。1階の縦半分を廊下にしたりと、わがままを言って。ただすごくローコストで、130平米で1500万だったと思います。木造で網戸もない。バスタブは置き型で追い炊きができないんですが、連れあいと2人だから、お風呂が冷めたらお湯を足せば良いかという話になり。子供ができたらどっちかを子供部屋にと思っていましたが、結局子供ができなかったからそのまま夫婦の部屋で。連れあいも同業者なので、結果的にすごく良い。特にコロナの時は、1階と3階でお互いオンライン会議が同時にできたし、2階は全部LDKの使い方にして。どういう暮らしをするか徹底的に考えていました。でも私たちはライフスタイルとしてお互い社会学者で、仕事部屋が欲しいというところが特殊ですからね。(家の間取りを考えるのが)楽しかったのでもう一度建てたいなとも思ってます。

――調査をしていると、「語られた言葉」を「書かれた言葉」に翻訳する時に図面などの視覚的なメディアがあると非常にやりやすいと感じたのですが、岸先生も聞き取りをされる際に何かしらのメディアを使うことはあるんですか?

岸 基本すべて「語り」だけですね。カンバーセーション・ピース(会話のきっかけになるような物)を使う人もいます。「昔の写真を持ってきてください」と伝えて、それを見ながら「この人は誰?」とファミリーヒストリーを聞く手法です。私はやったことはないんですが、語りが「この人は」「あの人は」という言い方になって、文字起こしをするときに誰が誰だかわからなくなります。よく「なんで映像に撮らないんですか」と指摘されることがあるんです。(生活史の聞き取りの)研修でもそのまま起こしてくださいとか、語り口を絶対残してモノローグにせずにちゃんと会話文で再現してくださいとお願いするんです。「そんなにリアルなものを表現したいんだったら映像に撮れば良いのに」と言われることがあるんです。ただ私はなぜか、映像の方がリアルだと思ったことはないんです。文字の方が没入感が強いと思うんですね。それは私が子供の時から本好きだったからかもしれませんが、スティーヴン・キングも同じことを言っていて。

彼は創作法のエッセイの中で、「文章というのは、人を胸ぐらつかんでその場所に持っていく力がある」、みたいなことを言ってるんです。「地下室がある。テーブルがあり、緋色の布が掛けられていて、その上にケージがある。ケージの中に白いウサギが入っているんだ。その白いウサギの背中に青いペンキで9と書いてある。…ほら、今あなたはそこに行ったでしょ?」という。その時、ケージの大きさや材質とか、かけてある布の本当の色とか部屋の大きさとかは一切関係ない。要するにウサギの背中に9という数字が書いてある、これが「物語」ですと言っている。これは私が昔から思っていたことを言い当てられた気がしているんです。

私のインタビューは細かい事実関係を一切聞かないんですよ。一度、知り合いと一緒にインタビューをした時に、「当時のドルで30ドルぐらいの給料もらっていたよ」という語りを、その人がしつこく「今の円でいくらぐらいですか」とか「当時の初任給いくらなんですか」と聞き返したんです。それに相手は「わからへんわからへん」と繰り返すばかりで。私がさえぎって「まあたくさんですよね」と言ったら話が動いたということがありました。つまり、ディテールと事実関係って違うんですよね。ディテールは、「今のお金でいくらか」じゃないんですよ。「高校生だったけど、沖縄の戦後ってすごく景気が良くて、特にバンドの生演奏ってすごく儲かったんですよ。米兵も沖縄の人もみんなそういうところに酒を飲みに来て、生演奏を聴きに来た。だから高校生の時に、ちょっとでも楽器が弾けたらすぐ声がかかって、「弾け弾け」と促されて。弾いてる真似でもいいからとにかくステージに立て、といった調子で。それで月30ドルもらえたから高校辞めたんですよ」という。これがディテールなんです。ここで30ドルがいまのお金でいくらかっていうのは関係ないわけです。だからあんまり言葉以外のメディアを使うことはない。沖縄のミュージシャンを聞き取りした時に演奏が始まった時は面白かったですが(笑)。

一方で沖縄戦の話を聞くときに、語り手の人が親切に資料を持ってきてくれることもあるんです。「全部ここに書いてある。これ読んでくれ」と言われるんですが、私は「そうですか、ありがとうございます」と言いながら、一から聞く。目は通しますがその場では読まない。それは語り手の生の言葉だけで聞きたいし、それが一番面白い、一番没入感が強いと思っています。文字は映像と違って主体的に入っていかないと中に入れないですからね。

――テレビは流し見できるけれど、本は流し読みできないのと同じでしょうか。

岸 そうそう、そういう感覚です。「当時5歳で道の両側に日本兵がいっぱい死んでいた。瀕死の日本兵に足首をつかまれて、水くれって言われたんだ」と。「でもこっちも水ほとんどないから、お父さんがその人の指を1本ずつ剥がして、逃げたんだよ」みたいな話を聞くと、その場面に連れていかれるように感じる。それをビデオ撮ってもしょうがない。違和感があるんですね。あと私が単に記憶力が悪くて、人の名前と顔を一切覚えられない。聞き取りをした人の顔はあまり思い出せず、エピソードだけが残るんです。だから「あの話はすごかった」と強烈に覚えているエピソードでも、元の記録を読むとたった2行だったりするんです。考えてみると、私は話を聞いている時、相手の顔ではなく語られている情景そのものを見ているんですね。情景を共有している感覚というか。

いま個人的に小規模にやってるのは、沖縄の家族の悩み事を聞くというもので。また「沖縄的」ではないテーマなのですが、沖縄の家族ってすごく繋がりが濃くて、みんな優しくて仲が良いみたいなイメージだけど、だいたいみんな、実は深い悩みを抱えている。それを赤の他人には聞けないので、自分の沖縄の友達に1人ずつ当たって聞いていますが、そのときだけは家系図を使っています。というか書いてもらっています。ただ、(文字起こしのために)全部「このひとが」って語っているところを私が「三男のおじさんですね」って言い直すようにしても、やはりやりにくさは感じますね。

――語り自体よりも事実確認を優先してしまいそうで、やりにくさを感じるということでしょうか?

岸 そうそう、だから事実関係を聞き忘れることが多くて。生まれた年を聞き忘れるとかもよくあるので、学校を卒業した年から逆算して、おそらくこの年の生まれだろう、と推測するといったことをしています。

――逆に事実関係がある程度明確でないと、その後に「歴史と構造」と結びつけづらくなるのではとも思うのですが。

岸 それはそんなことないですね。例えば「伊江島」というところで米軍の船が大爆発する事件が戦後すぐにあって。それを経験したひとがその記憶を語ってくれる。みなさん同じ事件について語っているんですが、語られたことが全然違うんです。船の方向が違うとか、港から出て行く時なのか入ってきた時なのかとか。もうその辺で事実関係はどちらか間違ってますよね。でもそれはどちらでもよくて、正確な話はWikipediaでも読めば見つかります(笑)。だけどその時に爆発した破片がかなり飛び散ったとか、港が破壊される被害にあって、いとこがお腹から内臓を出していたとか。つまり「その人がそういう経験をした」ということ自体が一番の本質で。だから「歴史を書く」ということはどういうことかは考えましたね。歴史の事実関係を書く人は多いけれど、私は特に「個人が歴史をどう体験したのか」を書き残したいと思っています。歴史家はたくさんいるので、お任せすればいい。私が聞いているのは「個人の語り」ですので。

「ディティールとは何なのか」これは本当に難しい問題ですね。水がなくて脱水状態の中、洞窟の中に入る。奥の方まで行ったら真っ暗で、虫とかもたくさんいる。梅雨の時期なので、その洞窟の奥の壁に水が流れていたらしいんです。ほんのすこしだけの水が、水滴みたいに流れていた。その壁を直接舐めて水を飲んだと。そして「あの時の味が…」と語るんです。こういう話をなんとかして書き残したいと純粋に思います。

それは「だから何だ」という話ではないんですね。何の教訓もないし、それで沖縄の歴史がわかるわけでもない。だけどその、強く印象に残る情景というものがあるでしょう。そういうのを拾わないとやっている意味はないと思います。事実関係じゃない。だからといってナラティブでもないわけです。私たちは「本当にあったこと」を書いています。実際に起きたことだから、それは紛れもない事実なわけです。「単なるストーリーが語られただけ」と受け取ってしてしまうと語り手に失礼極まりない。だから僕が構築主義に反対してるのは、このような語りを一度鵜呑みにする必要があると思っているからです。もし間違いがあれば注釈をつければ良い話なので。相手に「何でもいいからストーリーを喋って」と言っているわけではなく「何がありましたか」と聞いているので、それがあなたの「ストーリー」なんですねと言ってしまったら、すべて台無しになってしまいます。

ややこしいところなんですが……。語りというものは、単なる事実関係と、単なるナラティブのあいだのどこかにあるんだと思います。

――最後に、社会学の視点から建築学や都市計画を見たときに、最も興味深いと思うところは何ですか?また、建築や都市計画に携わる人に伝えたいことはありますか?

岸 素人の考えにはなりますが、それこそ(大阪の)天六(天神橋筋六丁目)や天満、京橋みたいな、「ごちゃごちゃしたところ」をなぜ人工的に作れないのかは気になりますね。消防法の規制や、ゼネコンが儲からないといった理由もあるとは思いますが、全部グランフロントみたいになってしまっている。特に梅田なんかは、街全体が一つの巨大なビルの中に入ってしまったような感じですよね。最近流行りの「ネオ大衆居酒屋」みたいな店ばっかりが入ってますが、だけどあれは私からすると本当の大衆じゃない。僕はグランフロントでよく買い物もしますし、高いものは別に嫌いじゃないので、そういうところがあってもいい。だけどなぜかいつも新しい街を作るとなると、みんなグランフロントのようになってしまうのは少し不思議に思います。

ただ、ポストモダン的な迷路のようなビルを作るのも違うと思います。そういうのはわざと作るんじゃなくて、自然発生的じゃないと、多分、京橋みたいな雰囲気のある良い街にはならない。たまに梅田のシェアオフィスへ仕事をしに行った時に思うのは、快適な空間ではあるけどやはりワンパターンだということ。沖縄の普天間基地の返還後の再開発構想の青写真を見たことがありますが、やっぱりホテルやマンション、ショッピングセンターばかりが映っている。那覇のごちゃごちゃしたところが好きなんですが、ああいった場所はもう失われていく一方なんだろうと思いますね。

―自然発生と都市計画は相性が悪いんですね。

岸 定義的に矛盾していますもんね。都市計画は計画なわけなので、「無意識の計画」にはなり得ない。もう一つ、建築については、建築家で「建築によって人の行動をコントロールできる」と考えている人が少し苦手です。ここに椅子を置くと出会いが生まれるみたいな、そんな単純な話ではないはずです。「人の動線を左右すると社会関係まで変えれる」といったことを言う方がいるのは気になりますね。

――逆に好きな建築家はいますか?

岸 好きな建築家はありきたりかもしれませんが、昔の安藤忠雄ですね。『光の教会』などは素晴らしいと思います。自分でも家の設計に口を出した経験から言うと、ミニマリスト的な建築は好きですね。雑誌や建築系のYouTubeはよく見ています。

――公共空間に対して一義的な意味を込めたり、大きな主語で語ろうとするのはやはり苦手でいらっしゃいますか?

岸 そう、そういったものが。「建築をはみ出す人」が苦手かもしれないですね。思想を語ったり、人を動かしたり、社会そのものをデザインしようとする感じの人。素直にしっかり「建物」をデザインしてください、と思いますね。

――社会はデザインするものではないという?

岸 そうですね、箱なので。箱として快適なものを作っては欲しいと思います。そこに計画が強く入った瞬間に、それはもはや「(そこにいる)他者の主体性」ではなく「自分(=設計者)の計画」になってしまう気がして。こういう言い方にしましょうか。「計画が必要なのはしょうがないんだけど個人的にはやっぱり無秩序な街が好き。」私自身が大阪、そして沖縄へと惹かれていったのも、そうした理由からですしね。とにかく計画されてないものが好きですね。生活史もそう、編集されていないものが好きという意味で。

参考文献

図1, 2, 4, 7: traverse編集委員撮影

図5, 6: Amazon商品欄の表紙写真を使用

図3: 神吉研究室修士二回 池田さんの住経験インタビューより引用

[1] 岸政彦・石岡丈昇・丸山里美, 質的社会調査の方法, 有斐閣, 2016

[2] スタッズ・ターケル(著)・中山容(訳), 仕事(ワーキング)!, 晶文社 , 1983

[3] 岸政彦, ビニール傘, 新潮社, 2017

[4] 岸政彦 編, 東京の生活史, 筑摩書房, 2021

[5] 岸政彦, マンゴーと手榴弾, 勁草書房, 2018

[6] 岸政彦・北田暁大・筒井淳也・稲葉振一郎, 社会学はどこから来てどこへ行くのか, 有斐閣, 2018

[7] 岸政彦, 同化と他者化:戦後沖縄の本土就職者たち, ナカニシヤ

[8] 岸政彦, はじめての沖縄, 新曜社, 2018

岸 政彦(きし・まさひこ)

2023年より京都大学大学院文学研究科教授に就任。専門は社会調査方法論、生活史。2020 年から東京・沖縄・大阪の各地で、100 人超の「聞き手」を公募するという大規模な生活史プロジェクトを実施している。2016 年『ビニール傘』(芥川・三島賞候補)2021 年『リリアン』(織田賞受賞)などの小説家としての一面もある。