研究者/黒川 俊二|雑草と建築、その思わぬ接点―社会を映す雑草との対話―

Shunji KUROKAWA | Weeds and Architecture: Unexpected Intersections

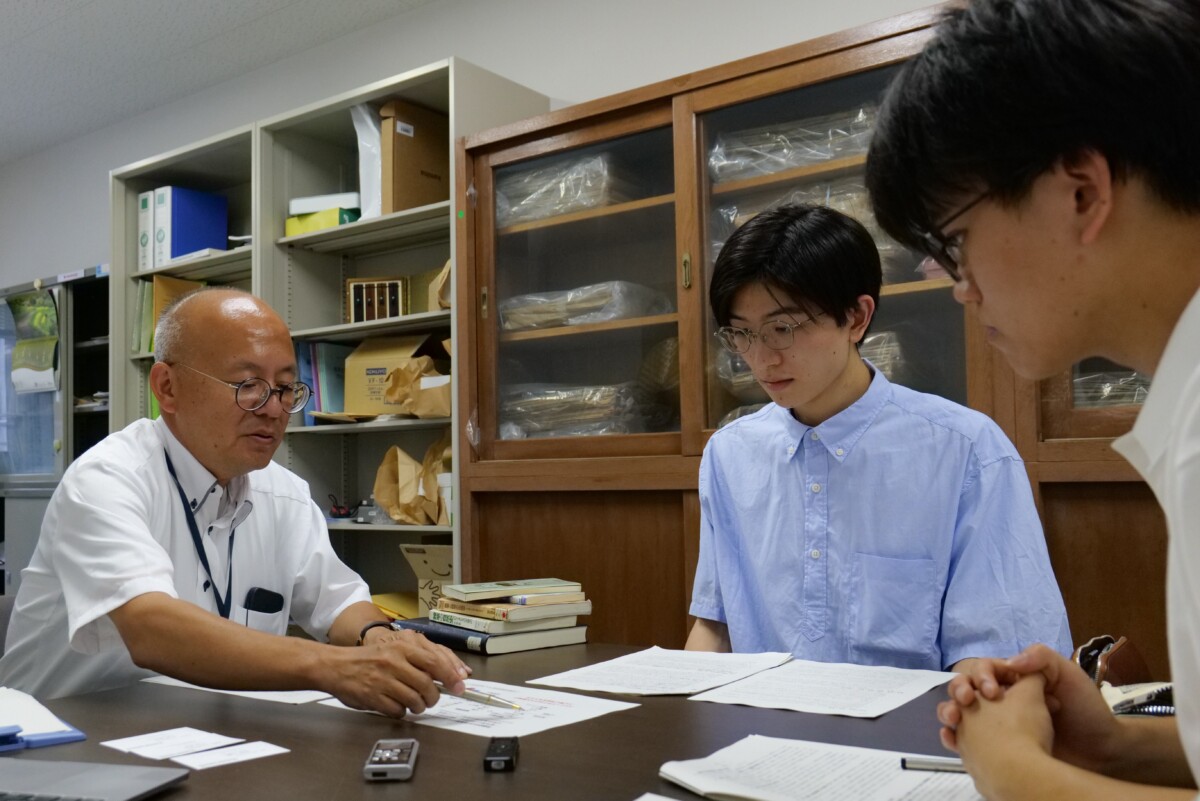

聞き手・構成:千坂 泰佑、聞き手:戸田 湧也、冨岡 大機

取材日:2025年6月24日

梅雨らしい小雨がそぼ降る、京都大学吉田キャンパス。我々、『traverse』編集委員が向かったのは、農学研究科の建物の一室だった。空間の成り立ちや環境との関係性を思考の軸とする我々にとって、全く異なるアプローチで生命と環境を見つめる「雑草学」は、未知の領域である。

今号の特集テーマは「惹かれるもの」。専門分野を深化させる根源的な衝動を、異分野の研究者との対話から探る試みだ。我々を迎えた黒川俊二先生は、穏やかな口調で、しかし鋭い視点を持って、我々の足元に広がる世界を語り始めた。

ごく自然な問いかけから始まった対話は、やがて建築という枠組みを超え、人間社会と環境の関わりそのものを問い直す議論へと展開していった。

第1章:雑草学への招待-「雑草」とは何か?

――黒川先生、本日はよろしくお願いいたします。早速、そもそものお話からお伺いしたいのですが、私たちは日々「雑草」という言葉を当たり前に使っています。しかし、この言葉自体は、実はそれほど古いものではないと聞きました。科学的な研究対象となる以前、人々は身の回りの草とどのように付き合ってきたのでしょうか。

黒川 非常によい質問ですね。農業の歴史は、まさに「草とのたたかい」の歴史でした。昔の農家の方々にとって、作物を育てるところではしっかり草を取るというのは、当然のことでした。今でこそ「予防管理」や「リスク管理」といった言葉が使われますが、彼らは経験的にその重要性を理解し、非常に高い意識で実践していたのです。それが農業として当たり前だったので、ことさらに意識するような「特別感」はなかったと思います。

――暮らしの中で、どのように捉えられていたのでしょうか。

黒川 同時に、人里に生える草は、すべてが資源でした。今では厄介者扱いされるクズも、かつては葛粉や繊維を採るための、非常に身近な有用植物だったのです。無理に利用するというより、自分たちの身の回りにあるものを、ごく自然に資源として使って人間活動を行っていたわけです。そんな時代には、わざわざ「雑草」と区別して呼ぶ必要すらなかったのでしょうね。しかし、近代農業へと移行し、生産効率の向上が至上命題となる中で、「雑草は農業を阻害する敵である」という意識が強まっていきました。

――なるほど。科学の対象となったことで、「雑草」という存在が明確に定義されるようになったわけですね。では、現代の雑草学では、その「雑草」をどのように定義しているのでしょうか。私たちが事前に調べた範囲では、たとえば農学的には「作物に直接または間接に害を及ぼす植物」、生態学的には「人為攪乱地に自然発生する植物」といった多様な定義がありました。一般的にイメージされる「野生の植物」とは違うものなのですか?

黒川 その点は非常に重要です。「野生の植物」とは根本的に違います。そして、挙げていただいた定義はどちらも正しい側面を捉えています。雑草の定義には大きく2つの側面がありまして、一つは、まさにその農学的な定義のように、人間がその植物をどう見ているかという、意識や価値判断からの定義です。「望まれない場所に生える」「作物の邪魔になる」「意図とは無関係に、勝手に生えてくる」。これらはすべて、人間側の視点に立った定義に過ぎません。そしてもう一つが、挙げていただいた生態学的な定義に関わる植物の特性としての定義で、こちらがより本質的です。それが、「人間の活動によって大きく改変された土地に、自然に発生・生育する植物」ということです。

――人間が作った環境だからこそ、生まれてきた、と。

黒川 そういうことになります。もともとは、開けた土地にさまざまな植物が生えていたわけです。そこに人間がやってきて定住を始めた。すると、その人里の環境に適応した新たな植物群が生まれます。その中で、人間にとって都合がよく、有用なものは栽培化されて「作物」になった。一方で、そうはならなかったものの、人間の活動にうまくなじみ、適応しながら進化してきた植物たちがいる。それが「雑草」なのです。人の助けを借りずとも、勝手に生きていくことができる。ですから、人間が全く関わっていない場所に生える植物は、基本的には雑草とは呼びません。

――非常に分かりやすいです。何か、その「人間への適応」を象徴するような具体的な例はありますか?

黒川 代表的なのが、稲作で問題になるタイヌビエという雑草です。(稲と並んだタイヌビエの写真を示して)これ、稲とほとんど見分けがつかないでしょう。「擬態」です。農家の人が雑草を抜こうとしても、稲にそっくりなものだけが抜き取られずに生き残る。これを何世代も繰り返すうちに、どんどん稲に似ていったのです。稲作という人間の営みがあるからこそ生まれてきた雑草であり、野生には存在しません。これを見ていると、もはや人工物のようにも思えてきます。野生の植物なら、わざわざ何かに擬態する必要はないですからね。

――稲に擬態するほど、人間環境に巧みに適応しているのですね。そうした雑草は、他にどのような生存戦略を持っているのでしょうか?

黒川 その代表が「休眠性」です。これは、単に過酷な環境に「耐える」ためというより、むしろ「生き残るための精緻な戦略」です。雑草にとって、人間による攪乱は予測不可能です。いつ刈られるか、いつ耕されるか分からない。もしよい環境が来たからといって、土の中の種子がすべて一斉に発芽してしまったら、その後に何か起きた時に全滅してしまいますよね。

――リスクを分散させているのですね。

黒川 ええ。「いい環境になったらチャンスを逃さず出てこないといけないが、全部出てしまうと絶滅する」という、この相反する二つの必要条件を、最大限に満たすための仕組みが休眠性です。種子が土に落ち、最初は眠っている。やがて起きてきて、環境が良ければ芽を出す。もし環境が悪ければ、また眠る。このように眠ったり起きたりを繰り返すのです。ですから、地表に見えている雑草は氷山の一角で、その下には膨大な数の種子が、出番を待って眠っているのです。

――雑草は、どのようにして自分が置かれている環境を判断しているのですか?

黒川 たとえば、種子は自分が土のどの深さにいるかを、光や温度変化で感じ取ることができます。他の植物に覆われて太陽の光が当たらなかったり、地中の深いところで地表のような温度変化が乏しかったりすると、「今はライバルが多いから出るのはやめておこう」「まだ深すぎるからやめておこう」と判断して発芽しない。逆に、草刈りなどで急に光が当たったり、地表の温度変化が大きくなったりすると、「今がチャンスだ」と一斉に芽吹く。非常に多様で賢いメカニズムを持っているのです。

――なるほど。雑草は皆、そうした長期的な生存戦略をとっていると考えてよいのでしょうか?

黒川 よい質問ですね。雑草の難しいところは、「こうです」と断定しづらい点にあります。今お話しした休眠性は多くの雑草に見られる代表的な特性ですが、中には「短命集中型」とでも言うべき例外的な雑草もいます。彼らは休眠せず、短い期間に一斉に成長して種子を残す。多様な人間活動にそれぞれが適応進化してきているので、「これこそが雑草の特性です」とは、なかなか言えないのです。

――お話を伺っていると、「雑草管理」という言葉の「管理」の二文字にも、そのしたたかな雑草と人間との関係性が表れているように感じます。

黒川 よい視点ですね。まさにその通りです。農業において、雑草を単に取り除くという文脈では「防除」という言葉を使います。一方、「管理」はマネジメントを指します。たとえば公園に生える草をすべてなくしてアスファルトで固めますか、と言われると、少し違いますよね。植生があることによる文化的価値もあるし、土を植生が覆っているからこそ保たれている環境もあるわけです。そうした場合、目的は「防除」ではなく、いかにうまく付き合っていくかという「管理」になるのです。人間が関わって生まれてくる雑草たちだからこそ、「今後どうやって付き合っていくの?」という問いが、この学問の大きなテーマになるわけです。

「雑草」の本質が人間活動との関係性にあり、そこには「防除」だけでなく「管理」という視点が存在することが示された。この「管理」という言葉が指し示す範囲は、生物学的な枠組みを超え、より大きな社会システムへと広がっていく。

第2章:社会を映す鏡-日本と世界の雑草問題

――先生、その「管理」という言葉には、単なる技術論を超えて、たとえば国の政策や経済といった、もっと広い社会的な意味合いも含まれているのでしょうか。

黒川 ええ、まさしくその通りです。「総合的雑草管理(Integrated Weed Management)」という考え方がありますが、これは除草剤による化学的防除に過度に依存せず耕作上の工夫や機械的防除などを組み合わせる、つまり「統合」する雑草管理の意味です。日本ではこれが「総合的」と訳されてしまった。しかし、雑草とうまく付き合っていくためには単に技術をただ組み合わせる「統合」ではなく、社会的背景や経済性まで含めて戦略を練り上げる真の意味で「総合的」な雑草管理が求められます。雑草学は、常にそうした広い視点を求められます。私たちの研究室では「環境-作物-雑草-人間活動の関係性を解明する」ことをテーマに掲げていますが、そこには必ず社会的な背景が関わってきます。特に第二次世界大戦後、国民の栄養状態を改善することが至上命題となり、日本の農業は大きく変わりました。学校給食に牛乳が出るようになったのもその一環で、近代的な畜産が国策として一気に進められたのです。しかし、その裏側で新たな雑草問題が深刻化していきました。

――畜産が、ですか?具体的にはどういうことでしょうか。

黒川 たとえば、皆さんが飲む安い牛乳。あれを安定供給するためには、酪農家は非常にたくさんの乳を出す牛を育てる必要があります。そのためには、ものすごいエネルギーが必要で、エネルギー価の高い餌、つまり海外から輸入したトウモロコシなどの穀物が大量に必要になる。日本は年間2,700万トンもの穀物を輸入しているのですが、その中に外来雑草の種子が混入しているのです。

――それは、もう防ぎようがないですね…。

黒川 そうでしょう。酪農家の方々も、外来雑草を入れたくて入れているわけではありません。しかし、社会が安価な牛乳を求めるという経済活動があり、その社会的背景があって、皆さんの牛乳を作るためにはその酪農形態が必要になる。そこで外来雑草が入ってきて、それがまた国内の農業に大きな被害をもたらしている。ではどうすればいいか、と考えた時に、社会の仕組みまで遡って考えなければ、根本的な解決には至りません。雑草学が、常に「人」が関わる社会科学的な学問であるゆえんです。

――ただ、そうした雑草がもたらす害に対して、日本ではあまり意識が高くないように感じます。

黒川 おっしゃる通り、日本の「雑草害への意識の低さ」は、非常に大きな問題です。私たちは雑草が繁茂した景観に慣れすぎてしまい、その有害性や、それによって生じている社会経済的損失が全く計算されていません。たとえば、中央分離帯に非常に背の高い草が生い茂っていて、車で右折しようと思っても対向車が見えない、といった経験はありませんか。あれは事故の原因になりますし、河川敷に生えた草が水害の原因になることもある。あらゆる面で人が暮らす環境の中の雑草問題はとても大きいのです。

――海外と比較すると、その意識の差はより明確になるのでしょうか。

黒川 ええ。例えばイギリスでは、日本からイタドリという雑草が侵入し、住宅の床やコンクリートを突き破って建物を破壊するほど大きな問題になっています。イタドリが生えている土地だと知らずに購入したら、土地の価値が全く違うため、裁判になるほどです。鉄道会社が管理を怠ってイタドリを周辺に広げたとして、高額な損害賠償判決が出たこともあります。それくらい、海外では雑草害への意識が高い。ところが日本では、土地管理者は放置していても何も言われないのが現状です。

――海外で特に意識が高まったのは、何かきっかけがあったのでしょうか。

黒川 外来雑草問題に対しては、やはり歴史的な背景が大きいと思います。たとえば、一番規制が厳しいオーストラリアやニュージーランドは、移民の国だからです。彼ら自身がヨーロッパなどから様々な動植物を持ち込んで、自分たちの環境を作ろうとした結果、生態系の攪乱や持ち込まれた雑草による農業被害の拡大という大きな失敗を経験しているのです。自分たちが「加害者」であったという痛い目に遭っているので、対策が非常に早い。一方で、ヨーロッパは少し事情が異なります。昔からあり、地続きで色々な国と繋がっているので、どこからが外来種なのかという線引きが難しかった面はありますね。

――国の成り立ち自体が、雑草への意識に直結していると。

黒川 そういう側面は強いと思います。そうした国々と比較して、日本における意識の低さの根源には、法整備の遅れがありました。農作物を有害動植物から守る「植物防疫法」という法律があるのですが、2年前まで、その対象に雑草は含まれていなかったのです。国際植物防疫条約では、病気や害虫、有害な植物をまとめて「ペスト」と定義するのがいまや常識となっていますが、日本では長年「ペスト」を「病害虫」に限定していました。その結果、法律で定義される「有害植物」に、ウイルスや病原菌は含まれても、雑草は入っていなかったのです。

――なぜ、日本ではそれほどまでに法整備が遅れてしまったのでしょうか。何か歴史的な背景があるのですか?

黒川 これはあくまで一説ですが、NPO法人緑地雑草科学研究所の伊藤幹二氏は、「日本の憲法に環境に関する条項がないことが根源にあるのではないか」とよくおっしゃっていました。GHQに作られたという側面もあり、本来自分たちで考えなければならなかった部分が、抜け落ちてしまったのかもしれません。法的な基盤が弱いことが、社会全体の意識にも影響してきた可能性はありますね。

――法律で「害」と定義されていなかった、と。それは驚きです。

黒川 ええ。日本も条約を批准している以上、国内法を対応させる必要があったのに、ずっと放置されてきた。そんな国は他にありません。我々研究者が30年間言い続けて、外部からの指摘もあり、ようやく2年前に法律が改正されました。この法的な根拠がなかったことが、そもそも日本に雑草学の研究室が少なく、専門家が育ってこなかった大きな要因でもあるのです。公的な対応部署がなければ、研究も進みませんから。

――ようやく、風向きが変わり始めているのですね。

黒川 そうですね。ただ、農林水産省のやる気次第な面もありますが…。また、規制が緩いことで、海外から雑草の種子が入りやすいという問題もあります。規制の厳しい国から順に綺麗な穀物を輸出していくとすれば、規制のない日本には何が回ってくるか…。そういう状況が今も続いているのです。

法制度や国際経済といったマクロな視点から雑草問題を捉えた後、対話は我々の足元、建築を学ぶ学生たちにとって最も身近なフィールドである「都市」へと戻る。人間活動の極みともいえるこの特殊な環境で、雑草はどのように振る舞い、私たちはそれとどう向き合うべきなのだろうか。

第3章:建築・都市と雑草の新たな関係

――先生、都市という特殊な環境に、雑草はどのように適応しているのでしょうか。

黒川 都市はまさに人為的な環境の極みですよね。たとえば、うちの研究室の下野嘉子先生も研究していますが、コンクリートでできた橋の隙間に生えている雑草があります。あれは、すごくpHが高い、つまり強アルカリ性の環境です。本来、植物の多くは弱酸性の土壌を好む中で、なぜそんな過酷な場所で生きられるのか。都市環境の中で、雑草は独自の進化を遂げているのです。

――近年の研究では、都市部に生育する雑草が他の地域の個体群とは異なる形質を持つことも報告されているようですね。たとえば、東京のスベリヒユは花が咲きにくい進化を遂げている可能性がある、といった話も読みました[1]。

黒川 ええ、それもまさに、人間活動への適応進化の一例です。都市という特殊な環境も、農業現場と同じく、雑草が適応していくステージの一つということです。そして、そうした都市環境でも、雑草は様々な害をもたらします。電線にツルが絡みついてインフラを脅かしたり、中央分離帯に高く茂りすぎて見通しを悪くし、交通事故の原因になったりもする。人の暮らしへの影響は非常に大きいのです。

――そうした進化は、都市のような特殊な環境以外でも、私たちの身近な場所で起きているのでしょうか。

黒川 ええ、起きていますよ。例えばスズメノカタビラという雑草は見かけはどれも一緒ですが、水田の中にしかいないタイプもいるんです。水田にもいるけれど他の場所にもいる、というタイプとは遺伝的に全く違う。すでに見えないところで「生態型分化」が起きているのです。もしかしたら、新しい種が生まれる途中なのかもしれない。なぜそんなことが起きるのか、まだ分からないことも多いですが、それも雑草の適応能力の奥深さですね。

――都市環境の中で、近年は緑を増やす取り組みも進んでいます。たとえば、私たち建築学生にとっても、高層ビルの屋上緑化などは非常に身近なトピックです。ああいった地上と切り離された特殊な環境については、どのようにお考えですか?また、どのような生態系を目指すべきなのでしょうか?よく「生物多様性」と言われますが、単純に植物の種類が多ければ良い、というわけではないのですよね。

黒川 そうですね、高層ビルの上のような環境は、本当にどういう生物相が生まれるのか、学術的には非常に面白いと思います。ただ、ご指摘の通り、生物多様性の本質は、単なる種の多さではなく、そこに存在する生物同士の「つながり」にあります。生物は単体で生まれたわけではなく、必ず他の生物との関係の中で進化してきた。そのネットワークがあって初めて、個々の種の存在意味が生まれるのです。外来種がなぜ問題かというと、本来そこにはなかった「つながりのないもの」が侵入することで、在来の生態系ネットワークを不可逆的に断ち切ってしまうからです。

――外来種が増えることで、一見すると多様性は増えているように見えますが。

黒川 それは単なる「植物園」の世界になってしまうわけです。さらに問題なのは、断ち切られた状態でまた新たなネットワークが作られ、元とは違う生態系が生まれてしまうこと。グローバル化によって世界中で同じような外来種が広まると、結果的に世界中どこでも似たような生態系が生まれてしまう。つまり、生態系そのものの多様性が失われてしまうのです。

――その「つながり」を意識した上で、建築家が都市緑化に雑草を活かすには、どのように考えればよいでしょうか。最近は建築の世界でも、作り込まれた植栽ではなく、雑草も含めたより自然に近い風景を作ろうとする試みもあるようですが、専門家の視点からはいかがでしょうか。

黒川 面白い視点ですが、ここで一つ、発想の転換が必要です。それは、「植える(設計)」のではなく、「管理」から考えるということです。私たち雑草学の人間からすると、「植える」という発想があまりない。環境を整えてやれば、雑草は勝手に生えてくるものだからです。

――設計よりも、管理ですか。

黒川 ええ。最終的にどのような景観を目指すのか、そしてその景観を維持するために、どのような管理(たとえば、草刈りの頻度や人の踏みつけ圧など)を行うのか。そこから逆算して、その管理に適した環境をデザインする、というアプローチが有効です。設計段階では非常に美しくても、管理のことまで考えられていないために、意図しない植生になってしまうケースは非常に多い。

――人の営みに合わせて、雑草の側が変化していくのですね。

黒川 雑草は人の営みに非常に素直に反応します。皆さんもよく見かけると思いますが、人が頻繁に通るところは自然と背の低い草が生え、入らないところは高く茂る。人の通りやすいところだけが、自然と短草化していくのです。京都のお寺や神社の庭園は、決して原生自然ではありませんが、人の暮らしや手入れと植生が調和し、非常に安定した状態を保っています。あれは、管理によって「呼び込まれた」景観なのです。たとえば、私はいつも大学に来る時に糺(ただす)の森のところを通ってくるのですが、あの砂利のところ、草が一本も生えていないでしょう。

――確かに。綺麗にされていますよね。

黒川 あれは何か特別な管理をしているのかな、と最初は思っていたのですが、よくよく考えたら、あそこは毎日ものすごく多くの人が歩いているじゃないですか。これだけ歩いていると、その「踏みつけ圧」だけで、もう草は生えてこられない。意図しているかは別として、あれも人の営みによる一つの「管理」の形なのだと思います。

――先生がおっしゃる「管理」の視点は、そうした人の営みの結果も踏まえて、近年問題になっている空き家の荒廃といった課題にも応用できるのでしょうか?ずっと管理し続ける労力はかけられない中で、どうバランスを取ればよいのでしょうか…。

黒川 ええ。あれも個別の雑草対策ではなく、使われなくなった土地の「価値」を社会としてどう再定義していくか、という大きな問題です。実は先日、近畿財務局の方から、貨幣価値を失って管理されなくなった国有地がどんどん増えているという話を聞きました。空き家も同じ構造です。しかし、もしそうした土地に、生物多様性を豊かにするような植生を創出し、その「生態系機能」に新たな貨幣価値を与えることができれば、話は変わってくる。私、突拍子もなく財務省の方に「生態系機能の価値化はできないのですか」と聞いてしまったのですが(笑)。

――価値化、ですか。

黒川 はい。たとえばゴルフ場は、かつては環境破壊と言われましたが、今では芝地、林、池といった多様な環境があることで、非常に豊かな生物相を保っていることが分かっています。経済活動を行いながら、結果的に生態系機能も維持されている。このように、空き家や空き地を「価値を生む場所」と捉え直せれば、そこにかけるコストの意味合いも変わってきます。単なる維持管理というマイナスではなく、価値創出のための投資というプラスになる。空き家問題は、見方を変えれば、国土全体の価値を向上させるための新たなチャンスになり得るのです。

――ありがとうございます。最後に、その「管理」を実践し、価値を創出していく上で、私たち建築を志す者がまず心得るべきことは何でしょうか。

黒川 専門外と思われるかもしれませんが、ぜひ雑草が生み出す生態系機能についても興味を持っていただくとよいですね。そして最終的にどういう状態を目標とするのか、コストも踏まえながら、全体の管理戦略を持つことです。技術はあくまで手段でしかありません。除草剤の知識ももちろん要りますが、それだけではだめです。まず、技術単体の効果についてよく知っておくこと。それに加えて、管理戦略の中でどう技術を組み合わせていくのかという、その戦略を立てるための「知識」を蓄えること。それがスタートだと思います。

雑草の定義から社会問題、そして建築との接点まで、縦横無尽に展開された議論。その根底には、黒川先生自身の研究者としての歩みと、問題意識の源流があるはずだ。対話は、学問の背景にある一人の人間の「惹かれるもの」へと向かう。

第4章:黒川先生と雑草学-ある研究者の軌跡

――先生のお話は、常に植物そのものだけでなく、人間社会との関わりに焦点が当たっていて非常に興味深いです。先生ご自身は、どのような経緯でこの奥深い雑草学の世界に入られたのでしょうか?

黒川 いえ、これはもう、不可抗力でこの世界に引きずり込まれた、というのが正直なところです(笑)。もともと、大学院での専門は「作物育種学」でした。より良い作物の品種を作り出す研究ですね。卒業後は農研機構という組織の、当時は農水省でしたが草地試験場と呼ばれていた研究所に入りました。そこは、土があり、草があり、家畜がいる、その循環システム全体を研究する場所で、私は牛の餌になる飼料作物の栽培学をずっと担当していました。

――雑草学とは、全く違う分野からスタートされたのですね。

黒川 ええ。ところが当時、畜産を発端とする外来雑草問題が爆発的に発生し、畜産農家の方々が壊滅的な被害を受けていました。雑草のせいで牛の餌になる飼料作物が作れなくなり、廃業していく姿を目の当たりにしたのです。「これはえらいことや」と。この問題をなんとかしなければならない、となり、外来雑草の対策研究を命じられました。そこから本格的に雑草のことをやらざるを得なくなり、雑草を専門とする研究室に異動し、今に至る、というわけです。ですから、社会問題を通して雑草を見てきたので、「これは雑草の問題というより、人間の問題ではないか」という意識が常にありましたね。

――社会問題から雑草学に入られたというのは、非常にユニークな経歴ですね。そもそも、先生が農学を志された原点は何だったのでしょうか?

黒川 もし一本の筋を通すとすれば、やはり「食料生産」への興味ですね。高校生の時まで、食べ物には興味はありましたが、進路は漠然としていて、中国に行けるかな、くらいの軽い気持ちで中国語学科を考えたりしていました。深い意味はなかったのですが(笑)。そんな時、ある講演で「買ってきたニンジンを組織培養すれば無限に増やせる」という話を聞いて、衝撃を受けたんです。「これはすごい!」と思い、講演された先生に「どこで学べますか?」と聞いたら「農学部です」と。それで、農学部を目指すことにしたのです。食料生産を支える技術で社会に貢献したい、というモチベーションが最初の入り口でした。

――学生時代は、具体的にどのような研究をされていたのですか?

黒川 品種改良という手段で貢献したいという思いが強かったので、たとえば、イネの背丈を低くする「矮性(わいせい)遺伝子」のメカニズムを研究していました。背が低いと、台風などで倒れにくくなりますし、肥料をたくさん与えても収量だけを上げることができる。農業上とても重要な形質です。その仕組みを、細胞レベルから遺伝子レベルまで、あらゆる側面から見ていました。

――一方で、純粋な学術的興味に惹かれた研究もあったのでしょうか。

黒川 ありましたね。別の研究室の先輩がバラ科の果樹の研究をされていました。自分の花粉がかかっても種ができない「自家不和合性」という性質を持っていて、その自他を認識するメカニズムの研究には非常に興味を惹かれました。作物育種の場面でも重要なこのメカニズムが、もう、めちゃくちゃ面白かった。牧野富太郎が名付けたワルナスビという雑草があります。すごい名前でしょう(笑)。実はこの雑草も自家不和合性という性質を持っています。学生当時は、組織培養でカルス(脱分化した細胞)が発生する様子など、目の前のターゲットの学術的な面白さに完全にハマっていた時期でした。

――そこから、どのようにして現在の道につながっていくのですか?

黒川 いろいろな進路の選択肢がありましたが、途中で体を壊したこともあって、一度立ち止まって考えたのです。その時に、やはり自分は「食料生産」というスタート地点に戻り、社会に貢献したいのだと再確認しました。その後、農研機構で研究を続ける中で、現場にはこれだけ雑草で困っている人がいるのに、相談できる専門家がどこにもいない、という現実に直面しました。農研機構は現場の技術指導もできますが、この根本的な問題を解決するにはどうすればいいか。考えた末に、「これは、人を育てるしかない」と思い至ったのです。それが、大学の教員となって教育に携わるようになった大きな理由ですね。

一人の研究者の歩んできた道筋は、奇しくも、分野を超えて社会と向き合おうとする学生たちの問題意識と重なり合う。雑草学と建築学。異なる入り口から出発した二つの専門分野は、最後に「この国で、人間がどう生きていくか」という、一つの大きな問いのもとに再び合流する。

おわりに:分野を超えて繋がる視点

――お話を伺ってきて、少し全体をまとめるような形になりますが、私たち建築学生としても、今、都市部におけるヒートアイランド現象といった環境問題が深刻化していることや、人口の流動によってインフラ整備のあり方が問われていることなど、建築と社会の問題を結びつけて考えるよう大学で学んできました。まだ学生の身ではありますが、先生がご自身の原点と社会問題を結びつけてこられたお話は、私たちもまた、自分の専門分野と社会をどうつなげていくべきか、その重なり合う部分を深く考えさせられるものでした。

黒川 まさに雑草学という学問も、そこが難しく、面白いところでしてね。雑草がなぜ特定の環境に適応進化ができるのかを理解するためには、本当に分子レベルの基礎研究も必要になります。そうした個別の細かいところも雑草学の範囲ですし、先ほどお話ししたような社会全体を考える「管理」というところも雑草学の範囲です。社会科学的な要素もあれば、植物生理学や遺伝学、もう本当にミクロな世界まで、すべてを考えないと本質にはたどり着けない。だからこそ、「国土をどうしていくのか」という点では、皆さんと全く同じ視点を持っていると思います。農業現場も住環境もそうですし、たとえば山の中に設置されるソーラーパネルにしても、あれが本当にいいことなのかを考えると、おそらく環境的にはよろしくない面もあるでしょう。どこをどういうふうに使うかという議論が、分野ごとに分断されてしまっているように感じます。それぞれの分野が、自分たちの範囲だけで「どうしようか」と考えている。しかし本来は、都市環境であろうと農業環境であろうと、自然生態系も、すべてはつながっています。「この国の国土全体をどうしていくのか」という問いは、分野を超えて絶対に共通しているはずなのです。

――私も建築環境を学んでいますが、たとえばソーラーパネル一つとっても、個々の住宅だけでなく、生産から廃棄まで含めた社会全体で見ると、評価はまた変わってくる気がします。広い視野の中で人間の生活を考えるという点で、雑草学と建築学は深く通じているのですね。

黒川 そう思います。学問の入り口はそれぞれ全く違ったとしても、最終的に「人間がこの国でどう生きていくか」「この土地をどうデザインしていくか」という大きな問いに向き合っている点では、皆さんと共通しているのではないでしょうか。…なかなか面白い学問でしょう?

――はい。今日お話を伺うまで、雑草にこれほど「人間」が関わっているとは、全くイメージしていませんでした。

黒川 私も学生の頃は、その辺にちょろちょろ生えているただの草、くらいにしか思っていませんでしたから。でも、どんどん雑草を見ていると、人間が見えてくる。雑草問題に取り組んでいるうちに、いつの間にか人間問題に取り組んでいるような感覚になります。

――お話を伺っていると、政治的な要素すら感じます。

黒川 本当にそうですよ。法律一つ変えてもらうだけでも、あれだけ大変なのですから。雑草を通して見えてくる社会のあり方、人間との関わり方。そこが、この学問の難しさであり、尽きない面白さなのだと思います。

参考文献

[1] 千葉大学. “その花は都市では咲かない-都市化による雑草の繁殖形質の進化の検証-”. 千葉大学HP. 2024-08-07. https://www.chiba-u.jp/news/research-collab/post_452.html , (参照 2025-09-28).

[2] 日本雑草学会. ちょっと知りたい雑草学. 日本雑草学会, 2011.

[3] 根本正之, 冨永達. 身近な雑草の生物学. 朝倉書店, 2014.

[4] 伊藤操子. 雑草学総論. 養賢堂, 1993.

黒川 俊二(くろかわ・しゅんじ)

京都大学大学院農学研究科教授。専門は雑草学。前職の農研機構研究員時代に農業現場での雑草問題に取り組んだ経験から、特に雑草リスク管理に強い関心を持ち、雑草とどのように付き合っていくのかを考えるため、環境―作物―雑草―人間活動の関係性の研究を推進している。