地球のデザイン|布野 修司

The Future of the Globe and the World | Shuji FUNO

編集という仕事

「編集」という仕事に余程惹かれ続けてきたのだと思う。

今も、『都市美』(2019~)01~03 臨時増刊『特集 山本理顕とは何者か?』(布野修司責任編集)(2025)の編集に関わり、『都市美』4号を企画中である。また、それとは別に新たなメディアの発行を画策しつつある。紙媒体メディアが力を失うなかで、また、全ての言説を好き嫌い(「いいね!」)に回収していくSNSの世界に掉さすべく、じっくり考え、アーカイブ(記憶・記録)されていくメディアをつくりたいと思っている。“traverse”創刊の初心もそうであった。

編集、英語のedit は 18世紀後半に成立した語というが、ラテン語のエデーレedere(外に出す・世に出す)に由来する。つまり、「文章や映像などを整えて世に出せる形にする」 のが編集editである。

大学2年生の時、『fin』というガリ版刷りの映画批評誌(1970.6)を出した。年間200本以上の映画をみた「映画少年」の時代だ。1号で終わった。今は、いつでもどこでも「映画」をみることができる。建築を学び、助手になって「同時代建築研究会」に参加して、『同時代建築通信』を出し続けた(1976~1991)。東洋大学では「鯨通信」(鯨の会)(1978~1991)を発信した。以上は、ガリ版もどき、ホッチキス留めのリーフレットである。とにかく、考えたことを伝え、記録すること、その当時、多くのガリ版雑誌が当たり前のようにあった。

日本語ワードプロセッサJW-10が登場したのは1978年であるが、大型オフィス用でおよそ630万円もした。卒業論文(1972)、修士論文(1974)はもちろん手書きである。ディジタイザーで読み込む手製のワープロのプログラムを書いたのは1980年代末、各社(シャープ、キャノン、NEC など)軽量・低価格のワープロを発売したころで、博士論文(1987)はワープロ印字、文字通り切貼りCut & Pasteであった。

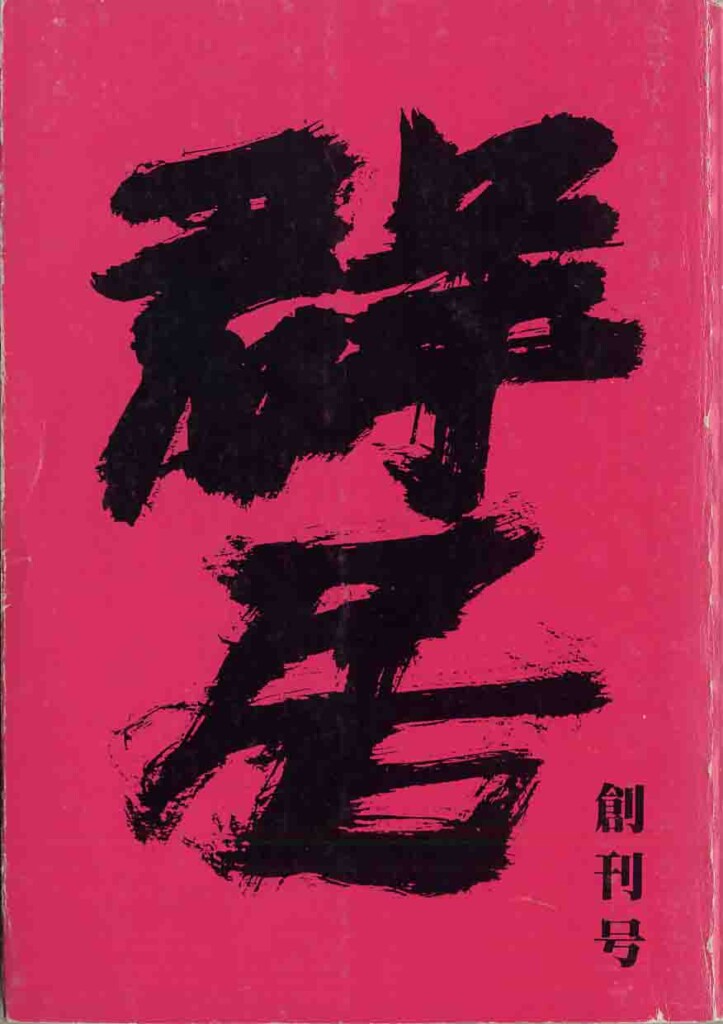

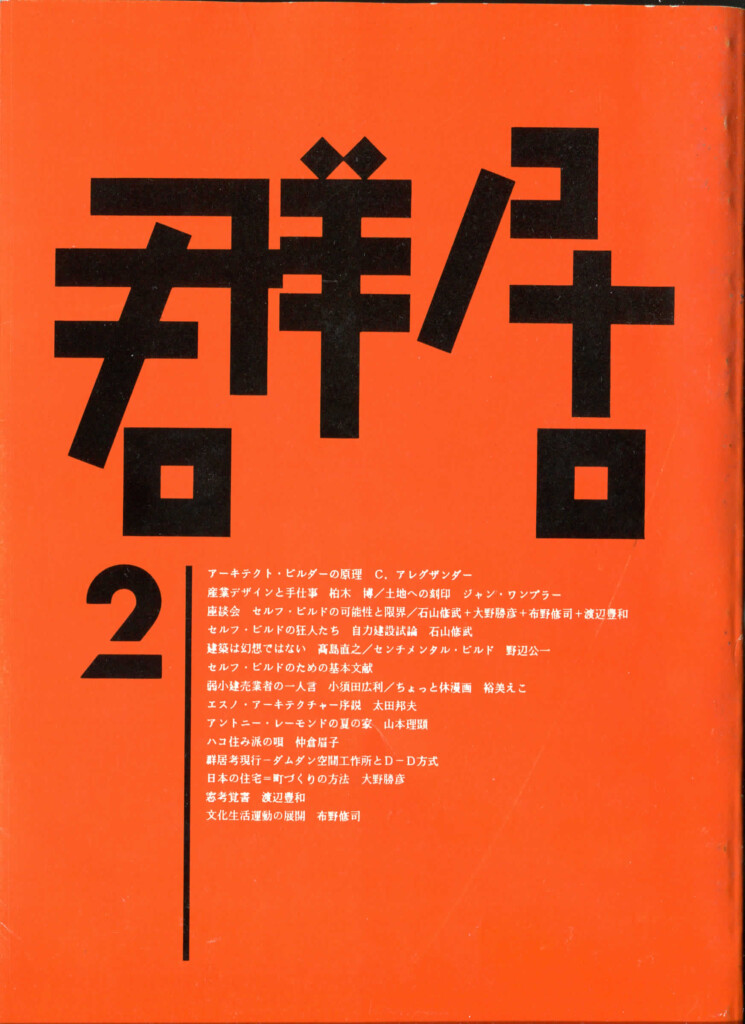

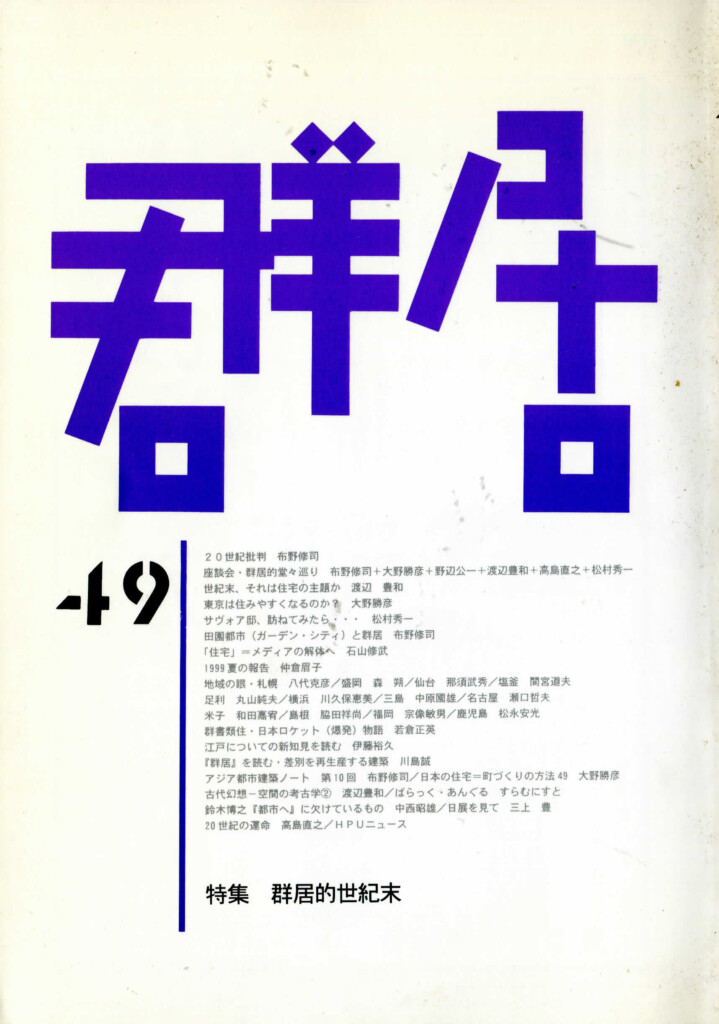

本格的に編集に関わったのは『群居』(1982~2000)である。0号 (創刊準備号)(1982年12月8日)から51号(終刊特別号)(2000年12月31日)まで、52冊、編集長を務めた。全冊は、下記のURLにて公開してある。

https://drive.google.com/drive/folders/1wDn3GPuxSDZ_F0WO8wpJjwZLl7io7hK4?usp=drive_link

1990年代には、他に、『建築思潮』(建築フォーラム、学芸出版社)01~05(1992~1997)、『SSF News』(サイト・スペシャルズ・フォーラムSite Specials’ Forum)000~012(1991~1996)の編集に関わった。そして、traverse『新建築学研究』、Kyoto University Architectural Journal、京都大学建築系教室を立ち上げることになった。そして、並行して『京都げのむ』(京都コミュニティデザイン・リーグCDL)(2001~2006)に関わった。

この背景について詳述する余裕はないが、ある種の運動とメディアは不可分である。京都大学から滋賀県立大学に異動して、『雑口罵乱』(談話室、滋賀県立大学)(2007~)01~11(2023)の発行を支援した。筆者が京大を離れてからの『traverse』『京都げのむ』『雑口罵乱』は、基本的に、学生主体のメディアであり、その自発的な活動に委ねるというメディアである。編集企画を立て、自ら取材し、テープ起こしをし、一冊にまとめ、それを読み手に届ける(売る)というのは、一個の建築を設計するに匹敵する経験である。

筆者は、『建築雑誌』(日本建築学会)の編集には3期(6年間)関わり、最後は、編集長(2002年1月号~2003年12月号)をつとめた。さらに、WEB版『建築討論』(日本建築学会)を立ち上げて初代編集長を務めた(2014~2017 No.01~13)。

編集者という職業が成立したのは、15世紀のグーテンベルクの印刷術以降である。17~18世紀になると「本を世に出す際に、原稿を整理・校正し、構成を決める人」が現れる。英語でエディター editor(編集者)が職業名として定着するのは 18世紀後半のイギリス であり、18世紀後半から19世紀、新聞・定期刊行物が爆発的に増加し、記事の選定、見出し・体裁の調整、印刷前の校正・修正、時には社説などの執筆を行う職能が成立する。

編集者として、今、何を問題にするのか?建築家として、いま、どういう建築をつくればいいのか?これは筆者の一貫する問いであり、テーマである。

世界史の大転換

世界は、いま、大きく転換しつつある。

『希望のコミューン 新・都市の論理』(共著,2024)の冒頭(序)には以下のように書いた。

第一に、世界の歴史の大転換が進行中である。

第二に、ICT(情報伝達技術)革命とインターネット社会の到来、そしてAIの出現がある。

第三は、世界史の転換どころではない。地球環境そのものの危機がフィードバック不可能な点にまで近づきつつある。

第二次世界大戦後の世界を規定してきた冷戦構造が崩壊(ベルリンの壁崩壊(1989年11月)、ソ連邦の崩壊(1991年12月))して以降、本格的にグローバリゼーションの時代が到来する。ヘゲモニーを握ったのはアメリカ合衆国であり、世界随一の軍事力を背景にアメリカ合衆国によって世界が主導されていくと思われてきた。アメリカ合衆国のヘゲモニーは、しかし、21世紀に入って、9.11(2001)の同時多発テロ、イラク戦争(2003)によって揺らぎ始める。そして、リーマンショック(2008)が世界経済に深刻な打撃を与える。

その一方で、大きく抬頭してきたのが中国である。北京オリンピック(2008)、上海エクスポExpo(2010)を成功させ、中国が国内総生産GDPで日本を抜いて世界第2位となったのは2010年である。そして、アメリカ合衆国にアメリカ・ファーストを唱えるD.トランプ政権が誕生すると(2017~2021)、イギリスのブレグジットBrexiTなど自国第一主義を唱える経済ナショナリズムが世界各地で顕著になる。また、民主主義(自由主義諸国)vs権威主義(中国、ロシア他)という新たな世界秩序の構図が鮮明に浮上してきた。「一帯一路」vs「自由で開かれたインド・太平洋」という経済圏の囲い込みをめぐる対立構図がそれに重層する。

世界経済のヘゲモニーをめぐる米中の対立構造に割って入るかのように、ロシア連邦のウクライナ侵攻が開始されてもう3年にもなる(2022年2月24日~)。第三次世界大戦を引き起こしかねないこの暴挙の背景には、プーチン大統領の強大であったソビエト連邦時代さらにはロシア帝国再興の夢があるとされるが、中国の「一帯一路Yídài yílù」広域経済圏構想「丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路」(One Belt, One Road Initiative, OBOR)は、大モンゴルウルスがユーラシア大陸を連結し、明・永楽帝の鄭和艦隊がインド洋を横断し東アフリカ東岸までも往復した歴史を想起させる。加えて、Make America Great Again(MAGA)を掲げるドナルド・トランプが第47代米国大統領に再選された(2025~29)。まるで、帝国主義時代に逆戻りしたかのようである。

世界最大の軍事力を持ち、多民族の移民国家であり、民主主義のモデルとされてきたアメリカ合衆国が、自国第一しかも白人WASP重視、不動産屋的経済取引(ディール)を第一原理として、国際政治経済を混乱に巻き込みつつある。世界はどこへ向かうのか、今のところ誰にも予測できていない。

失われた30年

日本の政治経済社会も混乱を極めつつある。2025年7月の参議院選挙で与党が大敗、衆参両院で過半数を割る歴史的事態に、日本の未来を見通せないのである。「平成」時代(1989~2019)は「失われた30年」と言われる。「失われた」ものは、一言で言えば、日本の目指すべき「未来への指針」である。

第一に、日本は、この間一貫して、世界経済における相対的地位を低下させてきた。

第二に、世界に先駆けて、少子高齢化、人口減少社会に移行した。

第三に、東京一極集中がますます加速し、地方自治体の消滅が予測されるほどの日本の国土編成の決定的不均衡が露わになってきた。

第四に、日本が食糧、エネルギーなどの自給率を一貫して減らし続け、生活維持のための物質循環の基盤、システムを失ってきた。

第五に、日本は、世界的大転換に対して有効な対応をできなかった。すなわち、目指すべき国家ヴィジョンをもちえなかった。前提とされたのは経済成長(神話)であり、国家財政は金融資本主義の動向に委ねられてきた。国家財政は借金財政という危うい基盤の上に運営されている。

世界史的大転換のこの30年余りの間に、日本は、グローバリゼーションの波に乗り遅れ、日本列島を襲った数々の大災害の復興対応に追われながら、徐々に縮退し、国力を失っていった。その大きな理由は、経済成長神話の呪縛に囚われ続けてきたことだと思う。

1960年代の東京オリンピック(1964)と大阪万博EXPO’70(1970)の再現を夢見るかのような、東京オリンピック2020(2021)と関西・大阪万博2025(2025)の開催とその結末?がその象徴となるであろう。

衰退する建設業

戦後まもなくの日本は農業国家であった。総務省統計局によれば、1950年には、就業者のほぼ半数は第1次産業(農林水産業)に従事していた(48.5%)。以降急激に減り、1960年には 32.7%、1970年に2割を切り(13.8%)、1985年には1割を切った(9.3%)。そして今や3.0%(2023)である。1950年に21.8%であった第二次産業人口は、1960年には29.1%となり、1965年には31.5%、1975年に34.1%となる。しかし、1995年(31.0%)まで30%台前半を維持するが、21世紀に入って25%程度となり、今や22.8%(2023)である。1950年に39.6%であった第三次就業者は、一貫して増え続け、現在は3分の2を超える(72.4%、2023)(総務省統計局)。

こうして、日本社会は、農業社会から工業社会へ、さらに、サーヴィス産業社会へ大きく転換してきた。食糧自給に関わる第1次産業従事者は、実数(201万人)では世界53位、割合(3.0%)では世界153位である。

建設業も日本経済の失速とともにかつての勢いを失ってきた。1960年代から70年代にかけて建設投資額は全投資額の20%から25%を占め、日本は「農業国家」から「土建国家」となった。オイルショック後 50兆円前後に落ち着いていた建設投資額は、バブル経済によってピークとなった84兆円(1992)以降、徐々に減り、2000年には66兆円、2005年には51兆円となる。近年は、東日本大震災の復興投資もあって、また、東京オリンピックのため

の施設整備もあって、50兆円程度で推移し、コロナ禍でありながら2017年から2022年にかけては61兆円から67兆へやや上向いたが、建設産業の縮小は、人口減少と同様、不可避の趨勢である。

実際、建設業の就業者数は、1992年には619万人、1997年にピークの685万人となって以降減少が続き、500万人を下回り、464万人(2022)となる。建設業の許可業者数は、1999年にピークの60万業者となるが、47万業者(2022)に減っている。建築技術者(住宅などの建築物の建設・改修・維持に従事する技術者)は、2000年には39万人であったが、2010年には、22万人に激減する。東日本大震災の復興需要が増えた2015年でも24万人程度であった。現在は約30万人(297,900人、2023)に持ち直ししているが、建築技術者であって、実際に現場で建築に携わる職人レベルの高齢化と後継者難は、極めて深刻である。働き方改革による「2024年問題」(「残業規制」による人手不足)が取り沙汰されたが、建設業界の劣化は、建築技術者の質の問題としても指摘される。世田谷区役所建替え工事の契約不履行など、それ以前からさまざまなかたちで顕在化してきた。建築を担う、すぐれた建築家、現場監督、職人がいなくなれば、建築が衰退していくことは必然である。

こうして、書き連ねだすと、途方にくれるかもしれない。しかし、建築家には、仕事を通じて、「未来」を指し示す役割がある。編集者には、それをエンカレッジする使命がある。

『戦後建築論ノート』

1980年代初頭に、『戦後建築論ノート』(1981)という、日本の1960年代に支配的となった建築イデオロギーを批判する本を書いた。

1960年代の建築イデオロギーとは、無限に成長拡大をめざす、スクラップ・アンド・ビルド(建てては壊す)を前提とする建築理論、建築を耐久消費財とみなすイデオロギーである。その代表がメタボリズム・グループ(1960年に日本で開催された世界デザイン会議のために結成されたグループ。川添登・槇文彦・菊竹清訓・大高正人・黒川紀章など)の建築論であり、メタボリズムmetabolism(代謝)という言葉にその理念が象徴的に示されていた。

メタボリズムという概念自体が問題なのではない。メタボリズムは、生物の生存に不可欠な一連の化学反応である。食物をエネルギーに変換し、タンパク質、脂質、炭水化物の合成に必要な成分に変換すること、そして代謝廃棄物を排出することは、生物の生命維持にとって不可欠である。また、細胞は一定の周期で入れ替わる。胃の細胞は約5日周期、肌の細胞は約28日周期、筋肉、肝臓、骨など含めて身体は約3ヶ月で新しく生まれ変わる。

しかし、建築のメタボリズム、すなわちスクラップ&ビルドは、生物の生命維持の循環システムのようなシステムを持たない。そして、建築を維持するための資源、エネルギーは無限ではない。

世界は、1970年代に2度のオイルショック(第1次は第四次中東戦争を契機とする1973年、第2次はイラン革命を契機とする1979年)を経験する。日本では、東京オリンピック(1964)から大阪万国博Expo’70(1970)まで、高度経済成長を背景に華々しい建設活動が展開された1960年代に対して、1970年代は火の消えたように建設活動は停滞した。第1次オイルショック直後には、実際、エネルギー節約のために東京銀座のネオンが消えたのである。1970年代の日本の建築界は、「黄金の60年代」に対して「暗黒の10年」であった。1970年代初頭に建築学科を卒業した筆者の世代の就職難は切実であった。そうした時代を肌で感じながら、1980年代以降の建築を展望したのが『戦後建築論ノート』である。

『戦後建築論ノート』を書いた時、建築をめぐるパラダイムは大きく転換するのは必然であると思われた。しかし、時代はそうは動かなかった。1980年代半ば以降にバブル建築の狂騒が再び起こるとは夢にも思わなかったことである。

阪神淡路大震災そしてオウム真理教の地下鉄サリン事件が起こった1995年に『戦後建築論ノート』を増補改訂する機会を得た。『戦後建築の終焉-世紀末建築論ノート』(1995)と改題したのは、戦後まもなくの廃墟の光景と阪神淡路大震災後の倒壊した建築が折り重なる光景が重なるように思えたからである。戦後半世紀が経って振り出しに戻った!ひとつの時代が終わった!という感慨があった。時代の転換、そして世代交代が強く意識された。戦後建築を主導してきた前川國男が死去したのは1986年、その3ヶ月前に「東京都新都庁舎」の設計者に丹下健三が決まるが、そのライヴァルと目されてきた白井晟一は既に亡く(1983)、戦後活躍してきた建築家たちが次々と鬼籍に入ったのが1980年代である。加えて鉄とガラスとコンクリートを建築材料とする「戦後建築」が目指した方向が間違いだったのではないかという思いがあった。さらに、「戦後」が「戦前」に転換していく政治情勢の転換が強く意識された。

第二次世界大戦が終結して半世紀を経ても、「戦後Post War」という時代区分が活きているのは日本だけであると、キャロル・グラック(2007)『歴史で考える』はいう。ナチズムの「ホロコースト」、「ナガサキ」、「ヒロシマ」の原爆投下が永久に記憶されるべきだとすれば、「永久平和」「核なき世界」を理念とする「戦後」という時代区分も永久である。

しかし、第二次世界大戦後も、大きくは「冷戦(コールド・ウォー)」という名の、また、中東戦争、ヴェトナム戦争、……など国境、権益をめぐる戦争は続けられてきた。ロシア連邦のウクライナ侵攻で核兵器が使われるようなことがあれば,「戦後」は、最終的に終焉することになるのかもしれない。しかし、核兵器は抑止力というかたちで存在し続けてきたのであって、「戦後」はいつ終焉しても不思議ではなかった。アメリカ合衆国にとっては「戦後」などはありえず、実際、第二次世界大戦後も戦争を続けてきたのである。ひとり日本のみは、日米安保体制によって、アメリカの核の傘のもとで、「戦後」という空間を維持してきたにすぎないということである。そして、日本も「戦後」レジームからの脱却を唱える内閣が出現し、新たな「戦前」を歩み始めてきて既に久しい。

地球のデザイン

時代を見通す眼が全くなかった不明を恥じるしかないが、しかし、『戦後建築の終焉―世紀末建築論ノート』(1995)を書いた段階では、パラダイム転換の必要は確信となっていた。最後に「地球のデザイン」と題して、次のように書いた。

世界の枠組みが大きく変化する中で、新たな枠組みとなりつつあるのは「地球」という枠組みである。「戦後建築」が、あくまで「日本」というフレームを前提として展開されてきたのだとすれば、これからの建築の展開を枠づけるのは「世界」であり、「地球」であり、「宇宙」である。

「地球」という大きなフレームにおいて建築を考えることは、世界システムとしての建築を考えることである。……

部屋、住居、近隣住区、地域、都市、国土とスケールは様々であるにせよ、どのように空間を編成するのか、ということは、そもそも建築家や都市計画家のテーマである。それぞれのスケールで、部分と全体の論理が問われ続けてきた。そして、今、「地球」スケールで、グランドデザインが問われはじめたのである。…いずれにせよ、「日本」というフレームが失効したことは確認した方がいい。あらゆる建築的営為において、遺伝子として、「地球」のデザインというプログラムが組み込まれているかどうかが問われる、そんな時代が始まりつつある。

「地球のデザイン」というけれど、地球そのものをデザインすることなどできるわけはない。建築家が問うべきは、地球環境の限界を前提とした上で、住居、建築、近隣住区、地域社会、都市空間、国土、そして世界全体の空間デザインのあり方である。

以上を念頭に、『地球のデザイン 世界の中の日本建築 自律建築を目指して』(柏書房,近刊予定)と題する本を書いた。昨日、初校のゲラが届いたところだ。…と書いて入稿したのだけれど、著書のタイトルは、『持続可能な地球をデザインせよ! 建築と都市の未来』ということになり、既に出版された(2025年10月)。本のタイトルは、一般的には、出版社(営業部・企画部)の専権事項である。そして、“traverse”に1号から25号まで、書いてきた原稿をまとめた『越境traverse-布野修司都市建築論集』を私家本として出版する機会を得た。“traverse”は、かけがえのない時間と思索を記録し続けるメディアであってほしい。

布野 修司(ふの・しゅうじ)

日本建築学会名誉会員。1949年,松江市生まれ。工学博士(東京大学)。一級建築士。建築計画学,地域生活空間計画学専攻。「アジアの視座からの世界住居・都市研究の飛躍的発展ならびにタウン・アーキテクトの研究・実装に関する多大な貢献」で日本建築学会大賞(2025)受賞。