創造の場・流れる人と物が一瞬だけ留まる場としての研究室|小見山 陽介

いつまでも32 歳

イギリス人建築家ノーマン・フォスターが1967年に自身の設計事務所「FosterAssociates」を設立したのは彼が32歳のとき。「アソシエイツ」を名乗りつつも、実際のスタッフは彼の妻であるウェンディー・フォスターただ一人であった。2023年の現在では世界中に支店を持ち1,200人超のスタッフを抱える大事務所へと成長したが、スタッフの平均年齢は今でも創業当時のフォスターと同じ32歳なのだという。これはイギリスにおける人材の流動性を示しているだけでなく、自身も含めてスタッフが毎年ひとつ歳を重ねる一方で、若いスタッフたちがそれを相殺する規模で加わっていることを意味しているのだろう。また彼らのオフィスは空間にヒエラルキーのない一室空間に横並びの机で、打合せもまたフラットに議論できるよう円卓で行われているのだという。真偽のほどはともかくとして、フォスターが創業当時に持っていたものを失わないように意識して、組織が硬直しないよう努めていることを感じさせるエピソードである。

多様な人が同居する大院生室を目指して

小見山研究室は2020年4月に生まれた。退職された竹山先生から216号室と修士課程の学生たち4名を引き継ぎ、研究員1名と4回生1名を加えた6名+僕の小さな研究室として始まった。当時は竹山先生から受け取ったバトンを次につなげることを第一に考えていた。研究室の蔵書、スタジオ課題のやり方、ゼミの進め方。自分にはそれが自分のものであるという意識はなく、それらを次代に渡すために短期間預かっているのだという感覚があった。研究室メンバーの多様性への意識もそうした現れのひとつであるが、自分が大学院生だったときの経験も加味されている。既に独立し自分で設計事務所を動かしている人や、訪れたことのない国からの留学生や、自分と違う分野の研究室の同期たちが、同じ研究室(院生室)の中に共存していた「大院生室」。小見山研究室も2年目の秋に留学生が2人研究室に加わることになり、以後も毎年入れ替わりながら常時2、3名の留学生たちが研究室に所属するようになった。自分と同世代で設計事務所を持っている人を研究員として雇用しゼミに参加してもらっているのも、研究室をみんなの工作室(あるいは休憩所)となるようオープンにしているのも、自分が好きだった母校の院生室の雰囲気を追い求めているからなのかもしれない。

僕が大学院で所属した先生の研究室は、研究室全体で何かに取り組むことはなく、各自がそれぞれに興味あることに取り組むスタイルであった。僕は自主的に友人とコンペに取り組んだり雑誌に記事を書いたりしていたが、指導教員の先生との面談で「研究」が一向に進まないことを指摘されたことはなかった。後から思い返せば、僕が参加しなかっただけで研究室の活動はあったのかもしれないし、それにも参加せず好きなことをしていた僕を先生はなかば呆れて(諦めて)いたのかもしれない。指導してくださった先生とは、在学中よりも卒業してからの方がずっと長く話す時間をいただいた気がする。僕が在学中に嘯いたことを少しずつでも実現していることを伝えたく「一時帰国報告」と称して毎年挨拶に伺わせていただいていたのであった。

リーマンショックとArchitecture Wednesday

僕がロンドンで働いていた設計事務所は、ドイツ留学時代の恩師が2人のパートナー(ディレクター)と3人で共同主宰していたが、7年半勤めたなかで2年目に大きな転機があった。リーマンショックの影響で会社の仕事が全て止まり、最大20人いた事務所のスタッフは2008年の秋から2009年の年始にかけて少しずつ解雇され、僕もとうとう2009年の1月に解雇を通告された。ディレクター陣との面談が2日間に分けて行われ、ドイツ人の同僚3人と中国人の同僚1人と僕の5人に対して、月末までに会社の状況が改善しなければ、解雇が行われるとの通告があった。事実、仕事量は減って会社ではやることがなくなりつつあり、おそらく奇跡は起きないだろうと当時の僕は思っていた。僕は労働ビザを発行してもらった最初の外国人スタッフで、ビザは会社に紐づいているため、会社を解雇されることは即帰国を意味した。イルであった。僕は自主的に友人とコンペに取り組んだり雑誌に記事を書いたりしていたが、指導教員の先生との面談で「研究」が一向に進まないことを指摘されたことはなかった。後から思い返せば、僕が参加しなかっただけで研究室の活動はあったのかもしれないし、それにも参加せず好きなことをしていた僕を先生はなかば呆れて(諦めて)いたのかもしれない。指導してくださった先生とは、在学中よりも卒業してからの方がずっと長く話す時間をいただいた気がする。僕が在学中に嘯いたことを少しずつでも実現していることを伝えたく「一時帰国報告」と称して毎年挨拶に伺わせていただいていたのであった。

最初は台本どおりな物言いだった2人のディレクターからも、話しているうちに言葉の端々から少しずつ本音が見えたような気がした。僕がこれだけ会社を理解し慕っていることをうれしく思っているけれど、もう少しほかの何かを期待していた部分もあったようだった。なぜこの事務所なのか、僕がここにいるのはお金のためじゃないことも説明したところ、ディレクターの一人からは、改めてパートタイムのオファーを出すとか給料をカットするとかのオプションが提示された。もう一人のディレクターからは、ここでやりたいことをレポートにして出すように言われた。その日は、解雇を通告された人たちが早退し会社の隣にあったパブで飲んでいた。僕もそこに加わるべきなのかもしれなかったが、そこで紛らしたいような鬱憤があるわけでもないので、会社に残って普通に仕事していたことを覚えている。ディレクターたちは、模型づくりとか3Dモデリングとか具体的にどんな仕事をしたい(できる)かをレポートに書くようにと言ってきていたが、僕はもっと精神的なことを書いて2人に渡した。恩師の元で働きたいのが第一義で、そのためならなんでもしたいと思っていたからである。

大量解雇があった秋以降は自分もいずれはと一度覚悟を決めてしまっていたので、次のステップに進むための猶予期間のつもりで働いていた。そういう意味では、リーマンショックは、当面の最終目標であった恩師のもとで働くことが達成されてしまい、少しゆるい日々を送っていた僕の焦燥感を払拭してくれるよいきっかけだったのかもしれない。この猶予期間の終わりは自分自身では定めていなかったが、最後の一押し、会社から背中を押されたと当時の僕は感じた。「lightness=重量あたりの性能を高めてコンパクトで高性能な建築を目指す」という会社のスローガンと自分が任されたプロジェクトでの平凡な作業との落差に、入社1年後くらいに一度会社を辞めようかと思ったときがあったのだが、僕が同じく敬愛するWillkinson&Eyreとの共同プロジェクトのチームに入れたことで思いとどまった経緯があった。しかし皮肉にもその大プロジェクトが止まってしまったことが、秋から行われてきた解雇の引き金であった。自分なら恩師の事務所をもっと素晴らしい事務所にできると当時の僕は信じてもいたが、すでに気持ちの整理はついていて、未練はもうあまりない状態でもあった。

その後に起こったことは省略するが、結果的に僕は最低限の給与で再雇用されることになり、会社の中にディレクターと僕だけという低空飛行期間を経て、久しぶりの同僚(後輩)ができたのは1年後のことであった。そこから徐々にスタッフの数が戻っていったが、大量解雇前は僕を含め多くが恩師の教え子たちで固められ共通の雰囲気があったのに対し、恩師が定年退職して以降に加わった新しいスタッフたちのバックグランドや会社への帰属意識は様々であった。僕が恩師に2人で夕食に誘われたのはその頃のことである。最近元気がなさそうだが大丈夫か。何か不満や不安はないか。自分も今のこの事務所の空気を変えたいと思っている。何かできることはないか?

そうして始まったのがArchitecture Wednesdayだった。毎週水曜日、仕事を少しだけ早く終わらせて、30分から1時間、建築についてみんなで議論する場をつくった。順番で担当者を決めて話題提供し、それについてみんなで議論する。僕は毎回の段取りをしてフライヤーをつくり、僕自身も重森三玲の庭園や、動く建築構造などの話題を提供した。同僚たちからは、商業空間化するパブリックスペースについてや、1960年代の集合住宅政策の失敗についての問題提起があった。目の前の仕事と直接関係ないことを話すことで、同僚たちの情熱のありかを知ったり、意外な特技を知ることが僕は楽しかったし、事務所にとっても有益ではないかと思ったのだ。

一方、会社がリーマンショックに揺れていた頃、僕は当時ロンドンにいた日本人の学生や社会人の友人たちと一緒にコンペに参加したり、週末になると集まって勉強会をしていた。その集まりは最初は大学に在籍していたメンバーの研究室を間借りして、僕ら社会人が大学の最先端の研究に触れるための会であったが、後には僕が働いていた設計事務所の会議室を間借りして、ロンドンを訪れた人に声をかけては、興味のあることや自分が取り組んでいることを一人30分くらいで紹介し、それを批評し合う会となっていった。毎週声をかけて話題提供する人を決めて、参加者を募り、順番に話してもらうのは司会の僕の役目であった。

今思えば僕は当時から、平日も休日も創造の場を求めて、いま大学の研究室でやっているような「ゼミ」の真似事をしていたのである。

同じメンバーが集まることは二度とない研究室という場

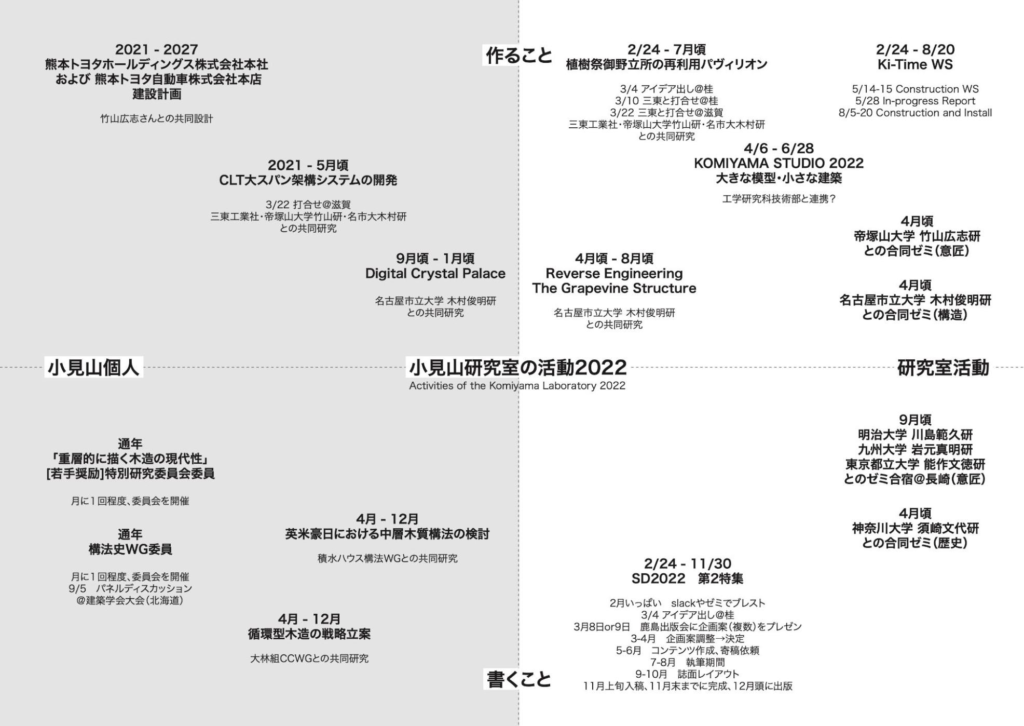

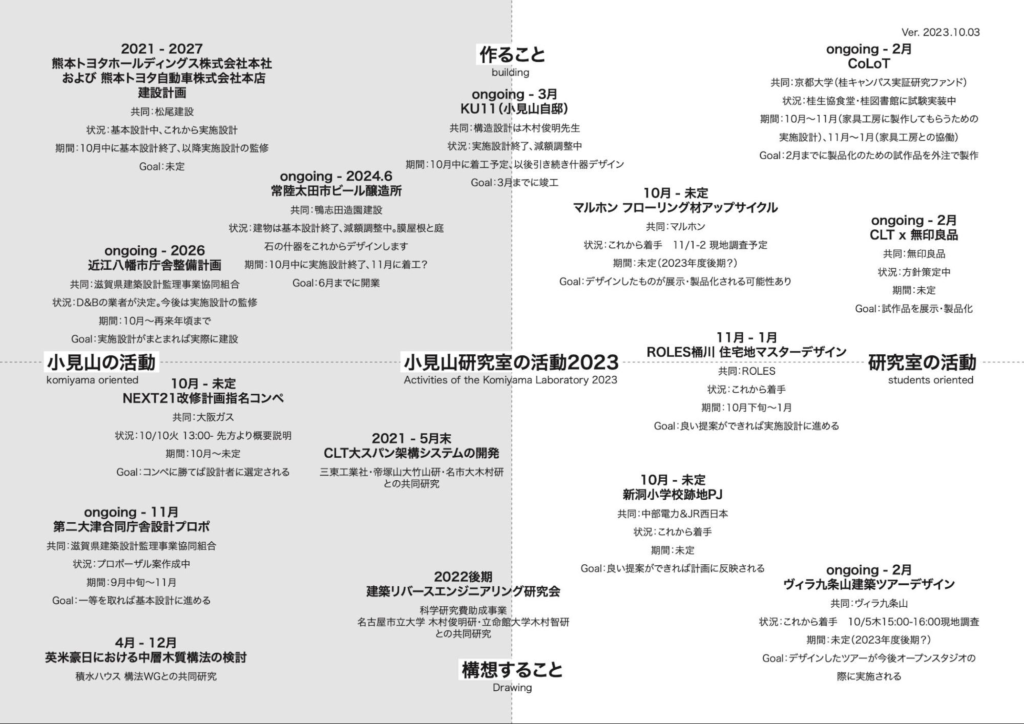

自分の経験に倣い、活動方針は流動的・何事も自由参加の方針で始まった小見山研究室も、2022年からは、その年の小見山研究室の活動予定をXY軸の4象限にプロットして、年度始めに所属学生たちに配ることにしてみた。縦軸には上に「作ること」と下に「書くこと(2023年からは「構想すること」)」を置き、横軸には左に「小見山個人」と右に「研究室の活動」を置く。左上の第二象限は「小見山個人」が「作ること」すなわち個人の設計活動である。左下の第三象限は「小見山個人」が「書くこと」で、すなわち記事や論文の執筆、あるいはリサーチ系の共同研究が当てはまる。

より重要なのは右側で、右上の第一象限は「研究室活動」として「作ること」。毎年何かしらつくっているパヴィリオンや、実寸大のモックアップを作るスタジオ課題、去年から始めた家具製作のプロジェクトなどが当てはまる。ここは小見山研究室の特徴の一つとして認知されつつあり、実際つくることに興味がある学生や大工仕事の経験がある学生などが集まりつつあるように感じている。(これについてはtraverse23「境界線上で実寸大の物質性と戯れる」に書いたのでここでは詳しくは触れない)。

最近は、研究室の活動をマテリアルフローとして図示することも試みている。研究室で「作る」活動が増えるにつけ、研究室が物を作るたびに廃棄物を生み出すことに疑問を持ったのがきっかけである。研究室の活動に共感し材料を提供してくださった企業の方へ、そこで使われた材料が最終的にどうなったのか、説明できるようになりたいと思ったためでもある。研究室のプロジェクトで使われた/残された材料が、次のプロジェクトをスタートする時のきっかけとして機能する。例えば、Ki-Timeパヴィリオンのために提供された合板や、その際に採用された紐で結ぶディテールが、CLT端材家具製作のプロジェクトにおける材質やディテールの初期設定となった。まだ道半ばではあるが、社会全体のマテリアルフローの経由地・結節点としての研究室のあり方を模索しているところである。

右下の第四象限は「研究室活動」として「構想すること」で、2022年は『SD』で企画編集した「建築とランド(スケープ)」特集を除けばほぼ空白であった。そこに変化があったのが2023年で、今年は郊外住宅地のマスタープラン提案や、歴史的建造物のツアーデザインなど、これまでになかった依頼を受けることとなった。これはある意味、できつつあった小見山研の「工作的イメージ」とは異なるものだが、「作る」ことをきっかけにしてできた縁から生まれたプロジェクトでもあり(2022年に家具を製作し設置させてくれた施設からのツアーデザインの依頼など)、研究室の活動の幅を広げてくれるものだと思っている。いずれにせよ、僕自身の設計活動や研究活動は主に「木造建築」の「構法計画/意匠設計」であるが、研究室の活動もまたそこに限定されるべきだとは全く思っていない。小見山と小見山研究室は同一である必要はなく、離れていればいるほどお互いが成長できて良いと考えるようにもなった。僕一人だったらやらない/できないようなことをできるのが研究室という場である。入学と卒業で同じメンバーが集まることは二度とない大学という環境の中で、今しかできないことをしたい。4年目で小見山研らしさが自然と醸成されてきたかな~などと思った瞬間もあったが、学生たちのポテンシャルはまだまだこんなものではないだろう。せっかく与えられた創造の場で、僕の方が立ち止まらないようにしたい。

図表 提供:小見山研究室