庭と革命、あるいは交換/交歓の場としての建築|竹山 聖

Ⅰ

クリエイティブな仕事の場とはどのようなものだろう。

このことを考えるためには、これまでの生産や消費をもとに考察されてきた仕事の場――つまり生産や消費の論理をもとに考察されてきた近代社会の論理にもとづく場――とは、少し異なった視点が必要になってくるように思える。

黙々と作業に励み、組織の歯車と化して効率を上げ、つまり生産性を上げてその成果物を市場に供給し、これを必要の論理(ものは必要だから購入される)で消費者が購入して、社会が回っていく。そのような生産と消費の循環のなかに、これまで仕事の場は位置づけられてきたわけだ。でもそれで十分なのだろうか。仕事の価値とはそうしたことだけなのだろうか。そもそも仕事とは・・・

ただ、そうした批判や指摘は何ら目新しいものではない。むしろ言い尽くされた感もある。仕事とはそもそも生きる喜びであり、価値の創造であり、強いられて行うものではない、などなど。とはいえ、現実の仕事の場のほとんどがいまだ金銭との相関関係で測られるわけであって、組織の歯車の効率の場であることは確認しておいてよい。

なぜなら、働く側の論理や快適さ、さらには自由な創造性の 発揮への期待によって空間が整序されるのでなく、むしろ管理 する側によって空間が組織化されるからである。仕事は常に見 張られて、査定され管理される。確かに、これまでのオフィス はそのような典型的な均質空間であ建築計画との関係でいうなら、たとえば原広司の説くように、近代建築の到達した均質空間の論理にあっては、ニュートラルな空間が最も生産性が高く使い勝手も良く、すなわち完全空調されたガラスの箱ですべてがまかなえる、と考えられた。そしてそのフレキシビリティー、自由(実は見せかけの自由)は、簡単に管理の空間に転化してしまうことも見抜かれ、批判もされてきた。ったと言っていいだろう。 外観がいかに美しく壮麗であっても、いやだからこそ、すなわ ち、それが効率のみをうちに閉じ込めた管理空間であって、そ れを隠蔽するだけの象徴性を持っているからこそ。

今日の都市の中心部の風景を決定づける、そうした典型的なオフィスビルの設計を私はこれまでに手掛けたわけではない。それは少なからず残念なことでもある。だからこの管理空間であることや、威厳の表象となりがちであることへの、根本的な批評としての建築を提示しているわけではないことを認識している。そして、古来示されてきた人類の、壮大さや超越性に対する本能的な憧れについても、理解している。

しかし一方で、これまでに幾つかの小規模な本社ビルの計画に携わってきた経験がある。あるいは本社ビルに近い性質の建築物の計画にも関与してきた。それは仕事のスケールから言って、都市景観を一変させたり、壮麗さに我を忘れさせたりするような建築ではない。そして経済的なメリットを有する大組織の、だからこそそこで圧殺されるかもしれない個々人の問題を解決する、そのような課題に答えるものでもない。ただ、そこに創造の場の問題を考える手がかりがありはしないか、とも思うのである。そうした経験から学び、考えたことを少し語ってみたい。

Ⅱ

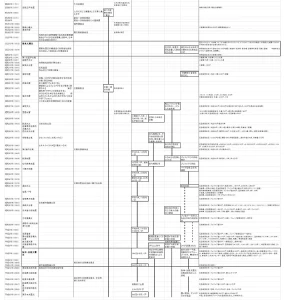

1984年に横浜の代官坂に丸与本社ビルが竣工した。横浜に拠点を置くディベロッパーの本社ビルである。代官坂は元町と山手を結ぶ坂道であって、計画敷地はこの緩やかな坂に沿ってのびていた。そこでその高低差を活かしてどちらも道路に直接面する地下に駐車場、1階にギャラリーを置き、2階にメインオフィス、3階に社長室と設計室、という構成をとった。もともと不動産取引の会社が、集まる土地情報をもとに、建築や街づくりを仕掛けていくディベロッパーへと転身を遂げるというプロジェクトの一環でもあった。多くの人々が集まり、交流し、情報交換をしてアイディアを練る。土地を持っている人、土地の情報を持っている人、土地を鑑定する人、資産を運用しようとする人、資金を調達する人、企画を立てる人、設計をする人、そしてそれらのマネジメントをする人。ばらばらの情報が空間的な価値へと統合されていく。

この企業はそれまで横浜駅西口のビルの半地下空間にオフィスを借りて本社としていた。それが代官坂に場所を移し自社ビルを持ったのである。建築は人が集まり、情報を交換し、信頼を醸成するための舞台だ。このような場所にこのような空間を構想しうる企業であれば、何かしら新しく魅力的なことを生み出してくれるのではないか、そのように思わせる力を建築は持っている。働く人々の振る舞いをも生き生きとさせてくれる。そのことを明快に示す建築空間を提案したいと思った。

代官坂に沿ってさらに隣地を買収して広げていく構想もあったから、道に沿ってギャラリーやショップなどが連続する街並みをつくること。宙に浮いた形でオフィスや小規模のスペースが連続していくこと。ところどころに広場を配して、都市に余白を穿って行くこと。そうした構想の一環として、建築空間の配列や形態が決められていった。道に面して浮遊する断片的なファサードもそうした意図の表現であって、自立する個々の建物が緩やかに連続し連帯しながら、あたかも連歌のように宴をつないでいく。建築を設計することが街を生んでいくことであり、新たな生活の在りようを暗示するような計画でありたいと願った。

Ⅲ

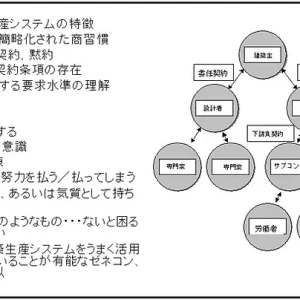

1987年に東京にOXY乃木坂が竣工した。大阪に本社を置くファッションメーカーのライカの東京の拠点であり、海外事業部とプレスルームを有する建物となることが決まっていた。地下には倉俣史朗設計のバー、ルッキーノ、1階に同じく倉俣史朗設計のカフェ、2階にケンゾー・オム、3階にビリデュエのブティック、4・5階にオフィス、6階・7階はそれぞれ2層分の高さを持つスタジオとプレスルーム、8階は屋根がないので屋上階であるが、やはり2層分の高さの壁に囲まれた屋外スタジオだ。

3階までの不特定多数の訪れる低層階と、特定の人々が訪れ交流する4階以上の高層階とには、各々異なった空間的解決を与えた。低層階には都市の賑わいを導き入れるために立体的な横丁をつくった。それらが階段で結ばれ、ブリッジが宙を走る。一方、高層階には都市からあえて切れた表情をまとわせた。当時の説明文(『商店建築8707』)から引いてみよう。

「乃木坂のランドマークたるべき立地であることを念頭に置き、乃木坂の風景を取りまとめうる形態を思い描くことから作業は始まった。周囲の喧騒から離れて立つ気配をにおわせるべく、意図的に静謐かつ寡黙な表情をまとった。沈黙こそが、饒舌な周囲の風景と測り合えるほどの強さを保証しうる、と考えたからだ。・・・メインファサードを極力無開口とし、7階のプレスルームのみにシンボリックな形象の窓を穿ったのも、情報=プレスの機能をセレブレイトせんがためだ。低層部の大きな開口と吹き抜けは、地下1階から3階の不特定多数の人々のためのスペースに対応し、それらを結び合せる役割を担う。・・・最下階から最上階までを貫く一本の柱の成長の物語が、建築全体の記憶を統べるよすがとなろう。」

「一本の柱の成長の物語」とここでは書いているが、当初のオーナーへのプレゼンテーションでは、「一本の樹木の成長の物語」を建築のメタファーとした。天空に枝を張る葉叢がプレスルームとスタジオであり、つまり世界へ情報を発信する拠点だ。6階のスタジオ、そして8階(R 階)の屋外スタジオは商品の撮影などに活用され、ファッションショーが開かれ、7階のプレスルームは商品のストックやサンプル、新たな企画のための創造の場となる。

Ⅳ

1997 年に東京の外苑西通り沿いに山本寛斎本社ビル(寛斎スーパービル)が竣工した。一人の個性あふれるデザイナーの活動拠点である。同じ通りの少し千駄ヶ谷寄りに1991 年に竣工したTERRAZZA があり、すぐ隣には東孝光設計の自邸「塔の家」があった。斜め向かいにはマリオ・ボッタ設計のワタリウム美術館がある。

一枚の布を切り裂いて、そこを斜路が貫いていく。そのようなイメージの金属板(亜鉛合金)のファサードがこの建築の都市に向ける顔となっている。この2階のメインエントランスに至るアプローチが、都市との距離を調整しながら都市の躍動を引き込む装置となることが目論まれた。1階にはショップ、地下には2層分の高さを持つイベントホール、そして2階に本社機能へのエントランスが置かれ、それぞれに対して独立したアクセスが取られている。2階のエントランスホールは3層分の吹き抜けを持ち、宙をブリッジが走ってそれは短いランウェイともなる。この吹き抜けに面した2・3・4階の空間はアトリエであり、手を動かす作業の空間だ。5・6階はオフィス。7階に山本寛斎の創造のスペース。4階と7階には空中テラスがある。7階はペントハウスでもあり、天井が高いエグゼクティブスペースでもある。7階のテラスからは螺旋階段で屋上テラスに上ることができ、そこでは神宮の花火が満喫できる。

計画の当初から、移行、あるいは移動する人間がテーマであった。留まるのでなく、移動する、運動する人間。それは山本寛斎その人の有する躍動感がヒントでもあったかもしれない。しかし、人間の創造的なアクティビティが、運動から生み出されるのではないか、という予感にも根ざしていた。人は移動しながら、運動しながら、躍動しながら、発想する。想像する。一つところに留まる時も必要だろうけれども、移動しながら、交流しながら、出会いを繰り返しながら考えること、インプットを変化させながらアウトプットを出していくこと、刺激に身体を晒し続けること。そうした空間の経験が、生命体を活性化するのではないかと考えていたのだ。生命は循環であるのだから。

静止あるいは停止は、死を意味する。流れが止まると、生命は死ぬのだ。「アレゴリーをめぐって」(『新建築9804』)と題された文章にはこのような言葉が記されている。

「運動する形態。移行の瞬間の連鎖。ステージを歩くモデルの足取り。空を眺める人。布を切る人。長く伸びる道。織り込まれた道。降りていく道。水の静寂。訪れる光。佇む人影。切り裂かれ、折り曲げられた壁。通過する人。移動する人。広場での邂逅。ひとつの建物になるたけ性格の異なる空間、明るさやプロポーションやスケールの異なる空間を組み込みたいと思う。」

Ⅴ

2022年に和歌山にAGIRLS本社ビルが竣工した。丸編みニットは和歌山にその工場の多くが集まっており、この素材を活かした製品を生み出すテキスタイルメーカーである。紀三井寺の前の道を少し北に足を伸ばせばその街角に姿を現す。紀三井寺駅からはその東に広がる丸編みニット工場群の南端に位置している。工場と住宅の広がる低層の街並みであり、道路がT字形に交わっている、その街角の風景を活かした造形をめざした。L字形のオフィス+ショールームと特徴的な形のショップの2棟に分かれ、中庭を囲み、あるいはブリッジで結ばれて、離れて立ちながら緊密に結び合っている。メインエントランスへはこの中庭を通ってアプローチする。ゲストは主としてショールームとショップを訪れるから、それらが同じ1階にあって中庭を介して向かい合えば、パーティーなどのイベントを開いても良き相乗効果が期待されると考えた。

ショールームもショップも、そしてエントランスホールも2層分の吹き抜けを持ち、天井の高い空間には天窓や高窓から光が降り注ぎ、切り取られた空が見える。エントランスホールの2階には回廊のようにギャラリーがまわっていて、そこでちょっとした打ち合わせもできるようになっている。つまり出会いの場があちこちに散りばめられている。

2階の西側にメインオフィスとラウンジ、東側にプレゼンテーションルームが置かれていて、そのふたつが回廊によって結ばれているのである。3階にはエグゼクティブルームがあり、テラスを介して東側に連なる緑の丘や、西側の和歌浦の景色を眺めることができる。2層分の高さに3層の空間を組み込んだアーカイブにはこれまでの製品のサンプルが保管されていて、ここにこれからのAGIRLS の歴史が刻まれていく。

大きなボリュームを分割して部屋を配列するのでなく、自立した小さなボリュームを組み合わせ、立体的に組み立てながら結果的に全体が現れる、という空間構成をとった。それぞれのスペースや活動が自立し、独立しながら、なお連携と連帯を生み出すような形がふさわしいと考えたからだ。そしてそれらの間にはつねに余白が差し挟まれる。

分断されるのでなくはっきり区切られるのでもない、結ばれ合う空間、移行の空間、シークエンスの移り変わりが刺激となるような空間が、新鮮な企画を生み出す契機を与えるのではないか。のびやかな広がりを持ち、抜けと余白を持つ平面計画に、立体的な驚きと喜びを与えていくのではないか。

高密度の大都市の街並みとは異なった文脈の中にあって、世界戦略商品を生み出す企業の本社として、世界中から訪れるバイヤーを迎えるのにふさわしい形を求めた結果である。

Ⅵ

2023 年暮れに京都の長岡京にパネフリ本社が竣工する。長岡天神駅と長岡京駅の間に位置し、旧西国街道が近くを走っている。木口材などの樹脂建材を扱うメーカーであるパネフリ工業の本社ビルである。

全面の大階段がまずゲストを迎える。半地階に駐車場があって、その上部をカバーする基壇が道路レベルから2メートル強の高さがあるから、そこに大階段を登って到達するのである。この基壇の上がプラザ。7メートル強の天井高を持つ。このプラザに面してカフェや緑地の庭が置かれる。都市に開かれたパブリックな場所であるが、街路からはその床面が見えず、つまりやや立体的な空間距離を持たせている。むやみにアクセスされる場所でなく、訪れる意図を持った人々、この場所に関心を持つ人々にこそ開かれた、都市の庭である。

この建物の大きな特徴は、2階が地上10 メートルほどの高さにあることだ。つまりそこまでは道路から見て左右に壁の立つ大きな門型の余白、すなわち空っぽなのである。正面は緑の植栽がアイストップとなり、右側がカフェ、左側の壁の中にオフィスに向かうエレベーターと階段が組み込まれている。

隣地や前面には高い建物がない。頭ひとつ抜け出した、空中に浮いたようなオフィスからは、かつての長岡京の背後に連なる西の山並みから北に目を移せば京都を囲む山の中で最も高い愛宕山、そしてずっと北東の比叡山に連なる北の山々を望むことができる。

オフィス空間自体はシンプルな矩形の平面形を持つが、メインの執務空間が周囲より少し掘り込んであって、その周囲を回廊がめぐっており、ミーティングスペースがその回廊の両端に置かれている。眺望の良い西面にはテラスが配されて、オフィススペースの余白を形成している。執務空間のデスクも、変形のデスクを組み合わせることにより、視点が同方向に向かぬように設えられている。それぞれの場所からの風景が移動するに従って変化するのであって、いわば庭を作るように、オフィスが構成されている。

撮影:設計組織アモルフ AMORPHE Takeyama & Associates

Ⅶ

5つの本社ビルプロジェクトを振り返りながら、どのような思考のプロセスを経ながらそれらの建物が構想されてきたかを記述してきた。オフィスとはいえ、そもそもその仕事の性質自体がクリエイティビティを要求されるものであった。規模の点からも人間の振る舞いや空間的な関係を掴みやすかった、ということも言えるだろう。

ただ、そこで頻出する移行であるとか余白であるとかいう言葉を見るなら、ただ椅子に座って執務とその効率的配列をめざすのでない、いわば思考のエラーのようなものをもたらす空間を組み込もうとしていたことは確かであるように思える。そこで起きる他者との出会いや交歓、あるいは自分自身の変化といった、生産と消費に還元されない価値を拾い上げる作業であったのかもしれない。他者との交換を通して、あるいは自分自身の身体への刺激や思考の変化をとおして、発想に喜ばしいエラーをもたらすこと。それまでの思考の延長上にない、という意味でエラーであり、発見であり、カタストロフであり、革命でもある。

そうした移行と余白の空間を、庭、と呼んでも良いのではないかと思う。農地でもなく、運動場でもなく、公園でもなく、つまり目的を持った空間ではないから。

創造の場には余白が、つまり庭が必要だ。ただ眺めるのでもよく、安らぐのでもよく、もちろん草花を育てても、石を置いても、月や星を眺めても、日向ぼっこをしても、風に吹かれても、じっと虫を観察しても、鳥の訪れを待ち受けても良い。そこで脳内に革命が起こる。これまでと違う発想が、発見が到来する。そう、やってくるものを待ち受ける、心の余裕が生まれるのだ。

庭はのびやかな思考を育てる場所。学びは脳内に革命を起こすこと。創造の場とは、そのような契機をもたらしてくれる場のことではないか。