境界線を引くー立ち入り禁止・建設禁止ー|牧紀男

ー 線引き

市街化区域と市街化調整区域の境界のように地図に引かれた一本の線が、田園が広がる農村地域と、住宅が立ち並ぶ市街地の風景の境目となる・風景の違いをつくり出していることはよく知られている。都市計画は、地図上に線を引くことで、将来の地域のかたち・見え方を決める。例えば、伏見区の大手筋商店街は都市計画道路に指定されており、道路計画が建物の壁面線をコントロールしている。新たに建設されるRC建築物は、計画された道路にあわせてセットバックして建設され、でこぼこした通路が構成される。

こういった地図上の線引きは、都市計画の分野だけではなく防災の分野にも存在する。防災対策の基本的な枠組みと、災害発生時の対応の仕組みを定める「災害対策基本法」には線引きの制度が存在する。災害発生の危険が高くなると発表される「避難指示」という情報も「災害対策基本法」に規定されている。「避難指示」を出しても住民が避難しないということがよく言われるが、強制力をもった形で避難させることが可能な仕組みも存在する。「警戒区域」を設定という仕組みであり「災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に必要があると認めるときは、市町村長は、警戒区域を設定し、災害応急対策に従事する者以外の者に対して当該区域への立入りを制限し、若しくは禁止し、又は当該区域からの退去を命ずることができる。」(災害対策基本法第63条)と規定される。「避難指示」を出しても避難しないことが問題であれば、「警戒区域」を設定して強制的に避難させればよいのであるが「どこまでを警戒区域にするのか」「どういった基準で線を引くのか」という線引きがなかなか難しい。

―「警戒区域」

雲仙普賢岳の噴火災害では、「災害対策基本法」に基づく「警戒区域」の線引きを市街地の真ん中で行うこととなった。普賢岳の噴火活動は1990年に始まり、1991年になると活動が活発化したことから火砕流・土石流の危険がある地域に対して「避難勧告」が発令されるようになる。しかし「避難勧告」には強制力は無く、1991年6月3日に発生した大火砕流にマスコミや消防団の人が巻き込まれ、人的被害が発生する。その反省を受け6月7日に島原市に「警戒区域」の設定が行われることになるのであるが、市長の「市民の生命、財産を守る責任があり、いつ帰れるか分からないような状態で、財産を全部置いて避難しろとは言えない」(注1)という言葉が物語るように、設定権者である市長にとって市街地の中に「警戒区域」を設定することは苦渋の決断であった。

当初、海に沿って走る国道より雲仙普賢岳側の5町が指定され、その後、地域が拡大されていくのであるが「警戒区域」に設定された地区に住む住民は、住宅の被害の有無にかかわらずその地域に住むことができなくなった。当初は避難所で、その後は応急仮設住宅での生活を送ることになるのであるが、市長の懸念のとおり、避難生活は長期化し、応急仮設住宅での生活は最長で4年半にも及んだ。「警戒区域」の問題は、住まいだけにとどまらない。事務所を移せば事業を継続できる仕事もあるが、警戒区域内で農業や牧畜・養鶏を行っていた人、観光業の人にとってその影響は甚大であった。「警戒区域という線」が与える影響はすさまじく、町単位で警戒区域が設定されたために隣同士に建つホテルであっても、片方は営業可能、もう一方のホテルは高台に位置するのであるが住所が警戒区域となる町に属するため営業できないといった事態も発生した。

2011年東日本大震災で発生した福島第一原子力発電所事故でも「警戒地域」が設定された。この「警戒区域」は「原子力災害特別措置法」によるものであるが、枠組みは自然災害と同じである。当初、福島原子力発電所から20km圏内が「警戒区域」に設定され、その後、年間放射線被ばく量が20mシーベルトを超える可能性がある地域が「計画的避難区域」「緊急時避難準備区域」として指定される。原子炉の状態が安定した後は、復興という観点から年間20mシーベルトという基準の閾値により「帰還困難区域」「居住制限区域」「避難指示解除準備区域」という「線引き」が行われた。さらに「帰還困難区域」(写真1,2)においても除染を行い「特定復興再生拠点区域」という人が住むことができる地域がつくられている。

写真1 「帰宅困難区域」

写真2 「帰宅困難区域」

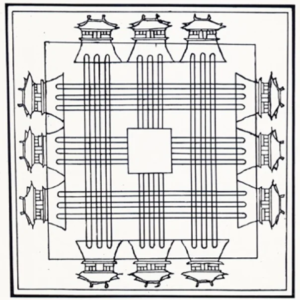

原子力災害の「線引き」は、半径〇〇kmの範囲、市町村・地域界という境界(図1)で行われる。命を守るという観点からは、年間放射線被ばく量を根拠として、境界が設定される。草木の刈り取り、建築物の洗浄といった除染作業を行い、放射線量を下げることで、住んではいけない地域は徐々に縮小されていった。一方、地域の再建という観点からは別の根拠で境界が設定されている。「特定復興再生拠点区域」は、国道沿い・鉄道の駅の周辺、さらには帰る人がいる集落といった社会的な要因に基づき設定されていっている。

原子力災害にともなう「線引き」でも様々な課題が発生した。一つは雲仙普賢岳と同様の境界の位置である。被害が無くても立ち入ることができない地域が、町ごとに設定された。もう一つは閾値、基準の問題である。年間放射線量20mシーベルトという基準に納得ができない、測定された数値に納得できないという問題もある。自らが測定を行うというような取り組みも行われる。

図1 避難区域の変遷(出展:復興庁、https://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat15/nuclear/gensiryokusaigai_hukkou.html、2022年9月10日閲覧)

― 災害危険区域

閾値をどうするのかという問題は、東日本大震災の津波対策でも課題となった。東日本大震災の復興では「二度と同じ被害を出さない」ために全ての津波を防潮堤で止めるのではなく、百数十年に1回発生するような津波(L1)は防潮堤で止めるが、東日本大震災を引き起こしたような数百年から千年に1回発生するような津波(L2)は、防潮堤で完全に止めるのではなく、住宅は津波で流されないようにして命は守るという方針で復興まちづくりが行われた。

津波の危険性が高い沿岸部は、建築基準法39条により、住宅が建設できない、建設する場合は床の高さを上げる・1階には居室を建設しないという規制がある「災害危険区域」に指定された。問題となるのは、どこまでを「災害危険区域」とするのかという「線引き」と、どれまでの高さの津波浸水を許容するのかという津波浸水深の閾値である。

東日本大震災の復興では、木造建物の倒壊可能性が高まる津波浸水深2mが「災害危険区域」の基準の閾値として設定された。しかし、東日本大震災時に津波浸水深が2m以上であった場所が「災害危険区域」として設定されたわけではない。復興事業では全ての海岸にL1防潮堤が建設されるため、再度、東日本大震災を引き起こした津波に襲われても浸水域は小さく、浸水深は低くなる。そこで利用されたのが津波シミュレーションである。

災害復興の土地利用計画において数値シミュレーションが利用されたのは東日本大震災が最初の事例である。シミュレーションは、1)津波の波源域を設定する、2)設定震源域で津波を発生させ、L1防潮堤があるという条件で津波の遡上計算(シミュレーション)を行う、3)シミュレーションで津波浸水深が2m以上の地域を「災害危険区域」とする。

シミュレーションを行うプロセスはシンプルであるが、計算を行う上での課題は多い。研究者ごとに様々な解がある津波波源を、そもそもどう設定するのかが問題となる。波源で生成された波が、沿岸部までどのように伝播するのかについては、海底地形図で決まるため、それほど大きな違いは無いが、陸上に上がってからの遡上計算には課題が多い。津波が陸上を遡上する場合には、海岸林は建物が抵抗となるため、一般的には土地利用ごとに粗度係数という抵抗値を与えてシミュレーションが行われる。したがって、陸地を遡上する津波のシミュレーションには、誤差が存在する。さらに復興事業のなかで設計されるL1防潮堤の高さ・位置によってもシミュレーション結果は変化する。

計算されたシミュレーション結果は、計算結果の出力は科学的に正しい「唯一の解」のように見えるのであるが、実際は大きな幅のある浸水想定域、浸水深のなかの一つの事例にしか過ぎない。そのことが土地利用計画を行う場面では、正しく理解されずシミュレーション結果ありきで「災害危険区域」が決定されていった。シミュレーションは、本来は、計画した土地利用計画の安全性の検証を行うためのツールとして利用するものであるが、本末転倒した方法で「線引き」が行われていった。

一方、シミュレーション結果をうまく使った事例も存在する。岩手県釜石市では湾口防波堤の効果もあり、多くの建造物が残された。そのため津波浸水深さを2m以下にするために市街地を盛土の上に再建すると、残った建物の敷地が窪地となり排水が必要となるということが課題となった。(写真3)「2つ目の防潮帯」をつくるとシミュレーションでは2m以下となり、浸水想定区域は「災害危険区域」とするが、床高さを上げることで住宅再建を可能にした。

写真3 「災害危険区域」盛土までが災害危険区域

― 建築規制と復興区域

災害復興ではもう一つの「線引き」が存在する。建築基準法84条に基づく「建築制限」区域の設定であり、この設定により復興都市計画の予定地域で建物の新築ができなくなる。この「線引き」の目的は、復興のための都市計画を行う前に、建物の再建が始まり、都市計画事業がスムーズに実施できなくなることを防ぐことである。そのため復興のための「建築制限」は迅速に行う必要があり阪神・淡路大震災では、土地区画整理事業・市街地再開発事業を行う予定がある地域について、震災発生から約2週間後の2月1日には「建築制限」の「線引き」が行われ、「建築制限」の期限である2カ月後の3月17日には復興都市計画の都市計画決定が行われ、土地区画整理事業・市街地再開発事業を行う地域の決定、道路・公園計画の大枠が決定された。迅速な復興というのが昭和の時代から阪神・淡路大震災までの復興における主要命題であった。阪神・淡路大震災の「建築制限」では「木造、鉄骨造、CB造等で2階以下かつ地階を有しない建築物」は対象外とされており、木造の建築物は建築可能であり、抑止力という面での効果の方が大きかった。

東日本大震災の復興においても建築基準法に基づく「建築制限」が行われたが、先述の「災害危険区域」も「建築禁止」に関する規制であり、専門家でも混同するようなことも見られた。また「建築制限」を行う場合、都市計画事業を行うことが前提となるため事業計画ができないといった理由で「建築制限」がかけられなかった地域も存在した。(写真4)しかし、津波浸水区域における再建活動はそれほど活発ではなく「建築制限」をかけなかったことはそれほど問題とはならなかった。復興都市計画を行う場合に、バラックが復興事業の妨げとなるという時代ではなくなっている。

写真4 津波浸水区域に自力で建設された仮設建築物

― 災害と線引き

「警戒区域」「災害危険区域」「建築規制」という災害に関わる境界設定についてみてきた。立ち入り禁止措置・土地利用規制は、個人財産である土地に対する規制を行うものであり、いずれも合理的な論理が求められるものである。これまで議論してきたものは災害発生後に行われる「線引き」であるが、防災対策をして設定されるものもある。土砂災害については「土砂災害警戒区域・特別警戒区域」という制度があり、特別警戒区域については建築物の種類や構造が規制される。津波についても「津波災害警戒区域・特別警戒区域」という制度があるが、特別警戒区域はほとんど設定されていない。原子力災害については事故が発生した場合には迅速に避難を行う原子力発電所から概ね5km圏内のPAZ(Precautionally Action Zone, 予防的防護措置を準備する区域)と、まずは屋内退避を行う30km圏内のEPZ(Urgent Protective action planning Zone:緊急防護措置を準備する区域)という線引きが行われている。

「数字」で示すことが難しい都市計画の「線引き」は、住民や専門家の「合意」というプロセスで行われる。災害関係の「線引き」も審議会での検討も行われるが、距離やシミュレーション結果という「数字」が大きな意味をもつ。しかし、シミュレーション結果は、先述のように科学的に唯一の正解ではなく、多くの仮定をもとに計算された多くの結果の中の確からしい1つの結果に過ぎない。シミュレーションの結果がすべてではなく、シミュレーションを検証のためにうまく利用するという姿勢が重要である。今後、線引きが「数字」に基づき検討される機会が増えてくると考えられるが、「数字」を利用する側のシミュレーション・リテラシーを高める必要がある。

(注1)災害教訓の継承に関する専門調査会、1990-1995 雲仙普賢岳噴火、P73、内閣府、平成19年3月

牧紀男 Norio MAKI

Born in Kyoto, Japan in 1968, Norio Maki is a professor of Disaster Prevention Research Institute in Kyoto

University. He studied post disaster housing, receiving his master’s in 1993 and Ph.D. in 1997 from Kyoto

University. During his time as a Senior Researcher at the Earthquake Disaster Mitigation Research Institute in Kobe between 1998 and 2004, he also spent a year at the University of California, Berkeley as a visiting scholar, to study disaster management. He mainly studies recovery planning from natural disasters.