境界をつくることによって開かれる世界|竹山聖

― 古代の思想

旧約聖書の冒頭におかれた創世記。そこでは、神は6日間で世界をつくり、7日目に休息をとったことになっている。

まず1日目に光あれ、と命じて闇から光を分けた。つまり夜と昼を創ったのだ。その境界に朝と夕べが生まれた。

2日目には天空を水から分けた。つまり水から空気を分けた。水は天空の上にある水と下にある水とに分かたれた。

3日目には、天空の下にある水から大地を分けた。つまり乾いた大地を湿った海から分け、その大地に種子と果実を持つ実り豊かな緑を生み出した。

4日目には、天空に昼を照らす太陽をつくり、夜を彩る月と星たちをつくり出した。分かたれた昼と夜に象徴的な存在を与え、季節を分け、1日の運行と1年の運行を司らせた。時が刻まれるようになる。

5日目には水を生き物たちで満たし、空を翔ける鳥たちを生み出した。そして空と水の生き物をさまざまな種類に分けた。

6日目には大地に生き物たちをつくり出した。さまざまな種類の動物たちを、そしてそれらを統べる人間を。世界は初めから境界づけられ、生き物も場所と種類に分けられ、人間がそれら全てを治めるように創造された。ここで人間は神に似せてつくられた、とされている。

そして7日目は神の休息の日。自らの創造物に囲まれ、神はこの世界を祝福し、この日を聖なる祝日とした。

これが聖書の物語である。ここで示されているのは、世界は分かたれることによって初めて存在する、という考え方だ。分かたれ、名前を与えられる。境界づけられ、命名されることによって祝福される。古代の中東では命名は創造行為であった。命名とは、すなわち世界に境界を生み出すことだ。

世界の神話は大なり小なり似たような構図を持っている。境界づけられることによってあらわれ出る、生成と存在の根源の物語を。

古代ギリシアの哲学でキーとなるロゴスも、レゲインという動詞に端を発していて、これは集めるということだという。これはハイデガーが『形而上学入門』に書いていることだ。集めるというのは、混沌とした世界からまとまりをもった集合を切り出し、同種のものを集め、分類し、そしてそこに名前を与えるということになる。ロゴスが後に言葉という意味を持つようになるのももっともだ。

例にとるのがまたキリスト教文化になって申し訳ないが、今度は新訳聖書。ヨハネの福音書の冒頭は、「はじめにロゴスがあった」ではじまる。つまりはじめに言葉があった、ということで、神は光であり、光を与える存在であり、光が物事をくっきりと境界づけ、存在させ、そこに命名がなされていく。言葉は世界を境界づける行為だ。だから神が言葉なのだ。言葉が神であった、というのはそういうことだ。

古代の中東では命名が創造行為だった、と述べた。これは古代の中東に限らず、おそらく言葉を有した人類が世界を認識していくときの基本的姿勢であり、方法だったろう。境界によってはじめて世界の認識がもたらされ、そこに秩序を見ようとするまなざしがあらわれる。

日本でいう言霊というとまた少しニュアンスが違うが、よく言葉に神的、霊的な何かが宿るというのも、呪術などに見られるように、あまねく観察される人類の精神世界である。由来を明かし、混沌に秩序を与える物語が神話だとすると、それは世界を境界づけようとする意志に支えられて、ある。なにがなんだかわからない怒涛の混乱には、人類の精神はなかなか耐えられないのである。

さて、建築は、もとより世界を秩序づけようという意志に支えられている。秩序をはずすという意図も含めて、秩序づけ(秩序はずし)が建築の意志であり(構想から建設に長い長い年月を要し、その間の熟慮や計算や素材の吟味、なにより重力との戦いの結果生まれる建築に、意志が無いわけがない)、つまりは世界を境界づけることによって整序することこそが、建築という行為にほかならなかった。建築が境界のデザインにほかならないのも宜なるかな、である。

― 迷宮都市

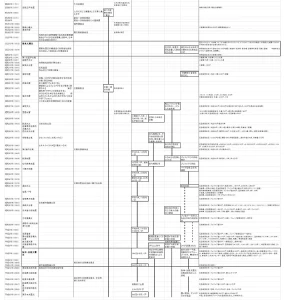

1993年2月27日から3月28日まで東京池袋のセゾン美術館で、そして5月9日から6月6日に尼崎のつかしんホールで、「迷宮都市」という展覧会が開かれた。7人の建築家が選ばれ、各々が選んだアーティストや小説家、思想家と組んで展示を行い、あるいは批評をカタログに書いてもらう、という試みだった。

大江匡は松岡正剛に、隈研吾は島田雅彦に、妹島和世は丹生谷貴志に、團紀彦は中沢新一に、内藤廣は中川幸夫に、若林広幸は榎本了壱に依頼した。そして私は版画家の山本容子さんに、文章でなく作品を描いてもらい、それを会場で小さな穴から覗き込むような形で視る、という展示のコラボレーションをおこなった。

そこで山本容子さんが描いてくれたのが、「The Creation of Kiyoshi Sey Takeyama」と題された7枚組の版画作品だ。それは私が「超領域化構想」で提示していたパブリックな場所の構想のための建築的エレメント―――Wall、Steps、Gate、Tower、Bridge、Colonnade 、Stage―――に、まるで「神の創造の7日間」に重ね合わせるようにして、美しいイメージを与えてくれたのだった。

第1日目のWall、それは光と闇を分かつ。そこには光と闇が、そしてそれらが相互に絡み合ったさまが描かれたキャンバスを、背後から男が支える図柄が描かれている。第2日目のStepsで天と地を、そして天空と水を分かち、それらが階段で結ばれているさまが描かれる。天と地の出会いの場では女性が水浴びをしている。天の側は、階段を降りる(天に向かって逆に!)人と文字とによって、それがマルセル・デュシャンへのオマージュであることを示している。水に浸された階段はフェリーニの映画へのオマージュだろうか。第3日目がGate。その向こうには庭園が広がっている。門の手前の男性はブランクーシだという。隔てられ、垣間見られる楽園。境界の象徴としての門。第4日目がTowerだ。塔は天空と大地とを隔て、そして結ぶ。塔によって私たちは天空の運動に意識を向けられる。太陽や月や星に心が誘われる。それは遠い憧れであり、満たされぬ距離だ。第5日目はBridge。橋の上空には鳥たちが遊び、橋の下を魚たちが泳ぎ回る。橋は対岸を結び、隔て、また上の世界と下の世界を隔てながら意識させる。橋はいつも境界を印づける装置だ。交易のため架け渡され、戦争のため焼き落とされる。第6日目がColonnade。列柱は空間に方向性を与え、人々を誘う。大地の生き物たちに秩序を与える。狩に向かう人々と樹木はブリューゲルの構図だろうか。犬と人が共に力を合わせるさまが描かれている。そして第7日目の休息の日、それがStage。建築家は(おそらく私だ)、コンパスと定規を持って製図板というステージ=舞台で憩いのひとときを過ごす。

建築家はデミウルゴスよろしく、一つの世界の創造者である。外の世界と切れるか融合するか、はたまたほとんど溶融解消されてしまっているかは別にして、その意図に応じて世界を生み出してしまう。これを神の創造と重ね合わせ、旧約聖書の創世記と応答もさせて、ウィットとストーリーと暗示に満ちた絵柄で建築家の創造の7日間を作品化してくれたといっていいだろう。

私はそこに虚実の往還を込めたイメージのコラージュを改めて「思考の風景921219―――迷宮都市」と題して応答した。これはもとは自邸ブルースクリーンハウスのガラス壁にタペストリー加工したドローイングである。

― 超領域化構想

さらに遡ってみる。1989年10月号の『建築文化』に「超領域化構想」という特集が組まれた。そこにしたためた「領域から超領域へ」という文章のなかで、私は<脱領域的要素>と<非領域的要素>を掲げている。この<脱領域的要素>とは

1.大きな壁

2.大階段

3.列柱

4.橋

5.塔

の5要素であって、これに<非領域的要素>である水を加え、この<5+1>の組み合わせで<関係そのものの場>(<機能なき場所>、<出会いの場>、<パブリックな場所>、etc.)すなわち<超領域>をつくりあげる、と語っている。

山本容子さんはこれに門と舞台を加えて私の建築創造の手法としてくれた。門が加わってなおはっきりしたが、これらはみな境界を印づける要素にほかならない。壁は空間を分かち、階段は上下の空間を結び、列柱は運動と方向性を与え、橋は隔てられた空間を結び、塔は遠い空間と交信する。舞台はまさしく出来事(パフォーマンス)を待つ場だ。

建築は境界により守られ、都市はいつも出来事を待っている。とどまる場と流れの場だ。人間の意識と身体はこのどちらをも必要とする。人間いつも、のべつに健康で元気なわけではなく、疲れもするし弱りもする。防御の境界がなければ危険(気候にしても外敵にしても)きわまりなく、弱者(病人、子ども、老人)はなお生存が難しい。そして弱者への共感や気遣いが人間の文化を築き、そうした文化が生存と繁栄に寄与してきたのである。

他者を思いやるメンタリティーは誰の心にもある。しかし切羽詰まった時の悪意や弱肉強食や闘争心もまた生存をある程度は利してきた。これもまた間違いない。でなければ今日なお争いが絶えない理屈がわからない。建築も都市も、この争いに対しての構えを練り上げることによって、確かにその構築性や技術を上げてきたのである。レオナルド・ダ・ビンチを見よ。

ただ、建築や都市を印づける壁、階段、列柱、橋、塔、そして門と舞台は、結界であり境界であると共に、異界を結びつけ招来する装置でもあった。壁が無ければ、階段が無ければ、列柱が無ければ、橋が無ければ、塔が無ければ、門が無ければ、舞台が無ければ、私たちの世界はどれほど貧しかっただろう。そして、さらにここが重要なところだが、どれほど想像力と活力の枯渇をもたらしたことだろう。それらが無ければ古今の文学も(例えばカフカの『城』にせよ安部公房の『壁』にせよペーター・シュナイダーの『壁を跳ぶ男』にせよ)無かったろうし、異質の世界への想像力もかきたてられはしなかった。古代への憧れも未来への期待もなかったろう。ただ淡々と続く今だけがある。危険も無ければ努力も無く、喜びも無ければ驚きも無い。

― スポーツ

もっともっと遡ると、高校の頃、バスケットボールを一生懸命やった。1970年代だから、今とはまるでプレースタイルが違うが、基本はあの小さなリングにボールをぶち込む、その一点に尽きる。それは変わらない。変わっているのはその戦略やプロセスだ。今のようにスリーポイントシュート(そもそもスリーポイントというルールがなかった)をぼんぼん決めるようなゲームではなく、懸命にスクリーンをかけ、ブロックをしたりフェイントをかけたりして、少しでもゴールに近づいてシュートの確率を上げる。いまでもそうしたプレーは歓迎されるし、ゴール下まで切り込んで確率を上げるその究極の姿としてダンクシュートのショーとしての受けは、お約束ごととはいえ、士気を大いに高める。

さて、しかし、どうだろう。シュートが入ることがいいことであるなら、もっと大きなリングにすれば、そして3メートル3センチという高さを低くしてやれば、誰でもダンク(リングが大きかったり、高さが低かったりしたら興もそがれるだろうが)が決められる。老若男女誰でも。で、それで面白いか。

サッカーも、わざわざゴールキーパーなど置いてゴールを決めにくくしている。もっとゴールを広げて、キーパーなどいなければ、点数を入れるという醍醐味(もはや醍醐味が残るかどうか怪しいが)は万人のものとなる。

これはそのほか全てのスポーツに言えることだが、面白いものはハードルが高いのである。ガードが固いのである。狭き門より入れ、なのである。ハードルが低く、誰でも簡単なものは、気持ちを高揚させない。スポーツのルールは困難なる境界の重合である。

音楽でも同じだ。ピアノやギターが簡単なら、マルタ・アルゲリッチやエリック・クラプトンに誰もあんなに感激したりはしない。境界を突破するのが困難だからこそ、努力が尊く、見事に突破するものへの賞賛もまた大きい。そう、境界が無いと、人生どれほどつまらないことか。

つまり障害を越え、境界を突破することが喜びなのである。そのように、少なくとも人類は進化してしまった。

― 自由への壁

さて最後にもう一度1990年に戻る。この年に六耀社から出版された『竹山聖』という本の冒頭に、「自由への壁」と題した文章をおいた(この本は2020年4月に22世紀アートから『空間加工のイメージ:竹山聖のスケッチと言葉』というタイトルで電子書籍としても刊行されている)。そのなかで、近代建築が到達した均質空間という理念をめぐって、このような疑念が記されている。

「壁は失われた。行動を妨げるものは何も無い。ただ虚ろに流れ去る時空の中で、我々は何をすればいいのか。近代がその終局的空間表現として壁も柱も存在しない均質空間に辿り着いた時、あらゆる行動の可能性が保証されて、我々は自由を見失った。自由はそこに積極的意欲の裏付けが必要なのであって、にもかかわらず不自由のみが積極的意欲をかきたてうるという点に人間の弱さがある。人間はおそらく何らかの抵抗なしに自らの欲求を認識しえないのだ。」

壁はともすれば行動や自由を制約する典型的な建築的エレメントとして捉えられている。もちろんそのとおりである。人を拘束する施設は壁で囲まれているのが常だ。物理的制約でなく、社会的な約束事や法が拘束的である場合も、それは壁、と表現される。

しかし見方を変えれば、壁は安全を保証する建築的考案でもある。昔、サハラ砂漠のど真ん中で、用を足している人の横を知らずに車でぶっ飛ばして通り過ぎたことがあったが、さぞ驚いたことだろう。向こうも驚いたろうし、こっちだって驚いた。いきなり人が無防備な状態であらわれるのだ(ヨーロッパの人はしゃがめないから手をつき仰向けになって用便する)。用便や睡眠のためには、ある種の安全が用意されていた方が、たぶん、良い。

一番無防備な状態に限らず、やはり雨風にさらされず、外気温にも騒音にも影響されず、隣人にも妨げられない環境を得るために、壁は要る。

避難所でパーティションがあると落ち着く、といわれているように、心理的なものだって構わない。壁は要る。

しかしそれだけではないだろう。時間的な経過を考えても、壁の効用はある。もし喧嘩をして、二度と顔も見たくない、という状況に陥った時、何も無いサハラ砂漠であれば、はるか遠くまで、たとえば顔の見えなくなるまで離れなければならない。ところがそこに壁があったらどうだろう。一枚の壁で隔てられれば、とりあえずその壁の両側で落ち着いて考えを整理できるかもしれない。ひょっとしたら自分の方が悪かった、あるいは自分だって悪かった、と思い直すことがあるかもしれない。いずれにせよ、時間が経てば気持ちも鎮まる。もし気持ちが鎮まって、もう一度会って話をしたり詫びを入れたりするというチャンスがあるとしたら、人間関係に新たな選択肢が加わることになるだろう。そのとき役に立つのが、壁だ。壁の両側で、心と体を落ち着かせるわけだ。

そんなことは、ままある。

建築は、そうはいっても柱や壁が付き物だから、人を分ける。でもそれと同時に、仲直りさせる装置でもある。柱が一本あれば、その周りで子どもたちが遊びはじめるだろう。何本もあれば、追いかけっこしたりもするに違いない。人の行為を触発するわけだ。これが一見不自由とされている建築的エレメントの効用であり、見えがくれしたりする暗示の面白さであり、人類が建築にさまざまな表現を与え続けた理由でもある。窓に切り取られることによってさらに魅力を増す風景もある。

壁は自由を確認する装置でもあり、建築的エレメントは愛情や友情を育む契機でもある。のべつまくなしべったり一緒にいて、ずっと楽しいなんていう人間関係は、無い。経験上、たぶん。どうだろう。

だから、こんなふうに言えるのではないか。

愛し合うものが出会うためにこそ、愛し合うためにこそ、境界は、ある。

仲直りする時間と空間を確保するためにこそ、境界はあり距離はある。

境界を撤去すると自由を見失い、ひょっとしたら放埒に走ったり無気力になる、という逆説が生まれる。

そう、世界は分割されている。それは出会うためだ。

境界は破られるためにこそ、ある。

そして実は境界には幅がありグラデーションがある。たとえば乾いた大地と水の間に湿地という状態があり、そこが最も生物が集まるオアシスになる。

境界に人は集まる。水辺であったり、橋のたもとであったり、門であったり、平安京の塀際であったり、ローマのスペイン階段であったり、遠望されるピラミッドやジグラート(どちらも塔といって差し支えない)であったり、列柱街路であったり、ステージのかぶりつきであったり。つまり境界は豊かにデザインされうるのであって、そこに建築的構想の極意はある。

そんなこんなを考えたりしているから、だから、建築の設計は楽しいのである。

竹山聖 Kiyoshi Sey TAKEYAMA

Kiyoshi Sey Takeyama (born 1954) received an undergraduate degree from Kyoto University, as well as a Master’s degree and a PhD from The University of Tokyo. He established his own firm AMORPHE in 1979 in Tokyo. In 1991, he was selected as a finalist in the Andrea Palladio Awards. He participated in the 1996 Milan Triennale as both an invited architect and commissioner of the Japanese pavilion. From 1992 to 2020, he taught at Kyoto University as Associate Professor and subsequently Professor. He is currently Principal of AMORPHE Takeyama & Associates. Since 2014, he has been the President of the Architectural Design Association of Nippon.