【学生座談会】改めて「創造の場」を考える

【重要】本記事におけるお詫びと訂正

平素より本誌をご愛読いただきまして誠にありがとうございます。

この度、traverse24における掲載記事「学生座談会ー改めて『創造の場』を考えるー」において、事実と異なった内容があるとのご指摘を受け、関係者様と再度事実確認を行った後に本文の内容修正と補足を行いました。

事実確認の結果、まず下記のような経緯でデザインラボの改装が行われたことがわかりました。

デザインラボ改装についての議論・経過

7月:

・院試前に片づけを各時行うよう4回生グループにて、ラボ委員が連絡をするが、片付かない。ラボ委員は4月にデザインラボ利用者による多数決で決まった者である。

8月:

・産業医からデザインラボの安全衛生環境に問題があるという指摘を受けたことが、教員から学生に伝えられる。産業医とは労働安全衛生法に則り、労働環境の安全・衛生に関して事業所へ勧告を行う医師であり、事業所はその勧告を尊重する義務を負う。

9月:

・指摘を受け、環境改善の対応を行う委員としてラボ活用改善委員を選出する。4回生全体を対象として、ラボ委員が募集・多数決を仕切り、多数決を行った。

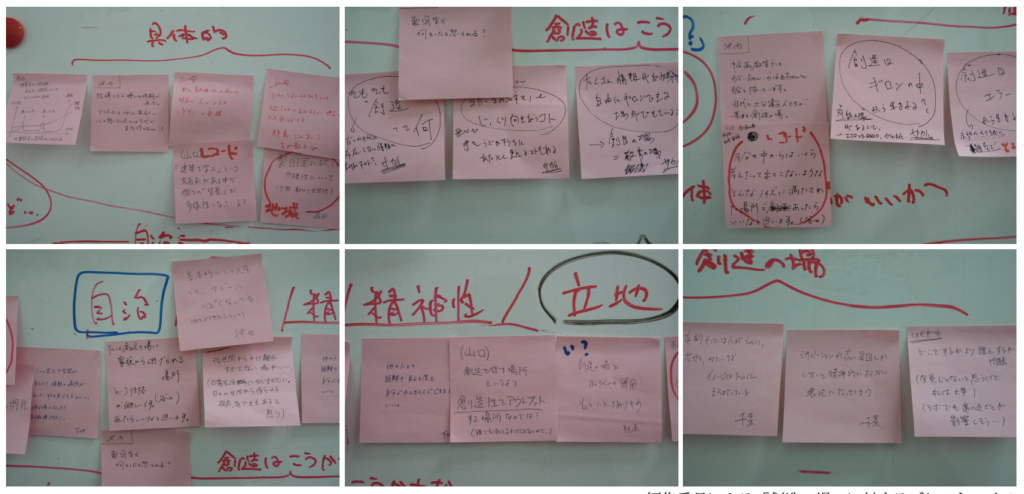

・デザインラボ利用者を対象に意見募集を行い、共有する。有志による複数回の議論を通して、片づけ・改装計画を決める。

・ラボ活用改善委員から学生間の話し合いの結果を教員へ連絡し、ラボにあるゴミの廃棄にかかる費用を学生が負担しなくて良いよう願い出る。

・片づけ方法案と、配置換え案を全体に提示する。

・追加で意見を収集の上、有志による話し合い・模型製作を経て、ラボの座席の新配置が決まる。

10月:

・ラボ改装を行う旨を1回生から3回生の製図室委員と4回生ラボ委員が行う話し合いにて報告する。他の共有事項を含め1回生~3回生にも計画を通知。

・実際に計画に則り、配置換えと片づけを行う。配置完了後に研究室単位での利用範囲を決め、各研究室の4回生それぞれの席が決まる。

11月:

・学生の費用負担なしに大型ゴミの廃棄が完了する。

しかし、手続きに関する全ての経緯がデザインラボ利用者に共有されていたわけではなく、ラボ活用改善委員間や教員間のみで議論された内容に関する経緯など、デザインラボ利用者に伝わりきっていない部分が存在しました。当該記事では、ラボ改装に至った実際の経緯と、改装手続きに関して一部経緯を知らなかったデザインラボ利用者としての印象を混同した表現を行っておりました。

読者の皆様には、事実と見解について明確に区分しないまま誤解を招く表現をし、またその事実に関しても一部異なる部分がありましたことをお詫び申し上げます。

また、デザインラボ改装に携わった関係者の方々の名誉を毀損する内容を発信してしまったことをこの場を借りて深くお詫び申し上げます。

本ページは教員とインタビュイーのみではなく、ラボ活用改善委員、他のデザインラボ利用者へのヒアリングを元に作成しました。ご協力いただきました皆様には厚く御礼申し上げます。

なお、本ページの内容は上記を踏まえた修正後の内容となっております。

今後は再発防止に努め、皆様の信頼に応えるべく一層努力してまいります。

何卒、変わらぬご愛読を賜りますようお願い申し上げます。

travese編集委員会

traverse24 編集長 千葉祐希

traverse24副編集長 森田健斗

以下、記事内容

参加者:千葉祐希(編集長)、森田健斗(副編集長)、池内優奈、伊豆藏栞莉、上田瑛藍、神田晋大朗、酒井良多、下地杏花、杉本春佳、谷口颯一郎、寺西志帆理、長谷川千晴、山口結衣(いずれも京都大学建築学専攻修士一回、traverse24 編集委員)

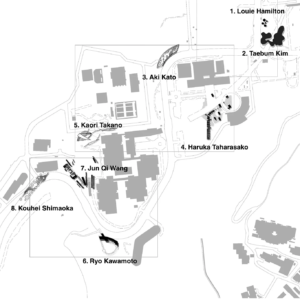

2023.12.06 京都大学桂キャンパスにて

千葉 今回は「創造の場」というテーマで、多くの方々に取材してきました。『学び、創造する製図室』では、大学の壁を越えた多様な製図室の姿と、竹山聖先生、柳沢先生、西野先生の3名の先生方のインタビューから京都大学の製図室の変遷を、それぞれ調査しました。さらに、芸術家、レコード屋さんやインキュベーターの方、ソフトデベロッパーとして活動している方など、異領域の方々にも話を伺いに行きました。それら全てを踏まえて、自分たちにとっての「創造の場」とは何かを編集委員全員で話したいと思います。

創造の場の理想形とは何か

――自治の面から

上田 まず、インタビューなどを進めていた最中、リアルタイムで僕らの一つ下の代でデザインラボ(以下ラボ)の配置が大きく変わりました。今までのラボは大空間を研究室ごとにブースを割り振って、各々のブース内での配置は研究室のメンバーで自由に行うという空間のつくり方でした。ですが今年、ラボを使う四回生と学科の先生方で話し合いをした結果、配置が一新されました。とてもホットな話題なので、製図室を自分たちでどう創っていくべきかという観点でまず議論したいです。四回生の乾くんに来てもらったので、ラボがどう変わったかとか、使いやすくなったのかどうかとか、そういう自治のあり方をどう思ってるのかを伺います。

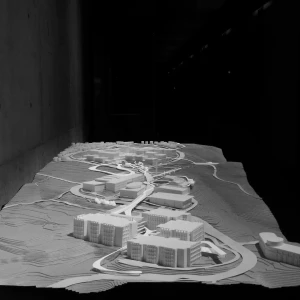

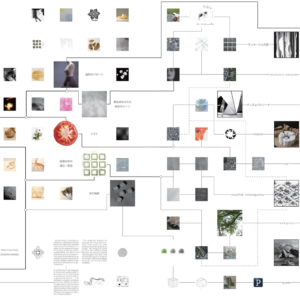

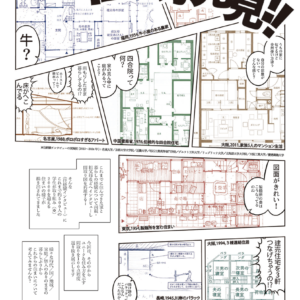

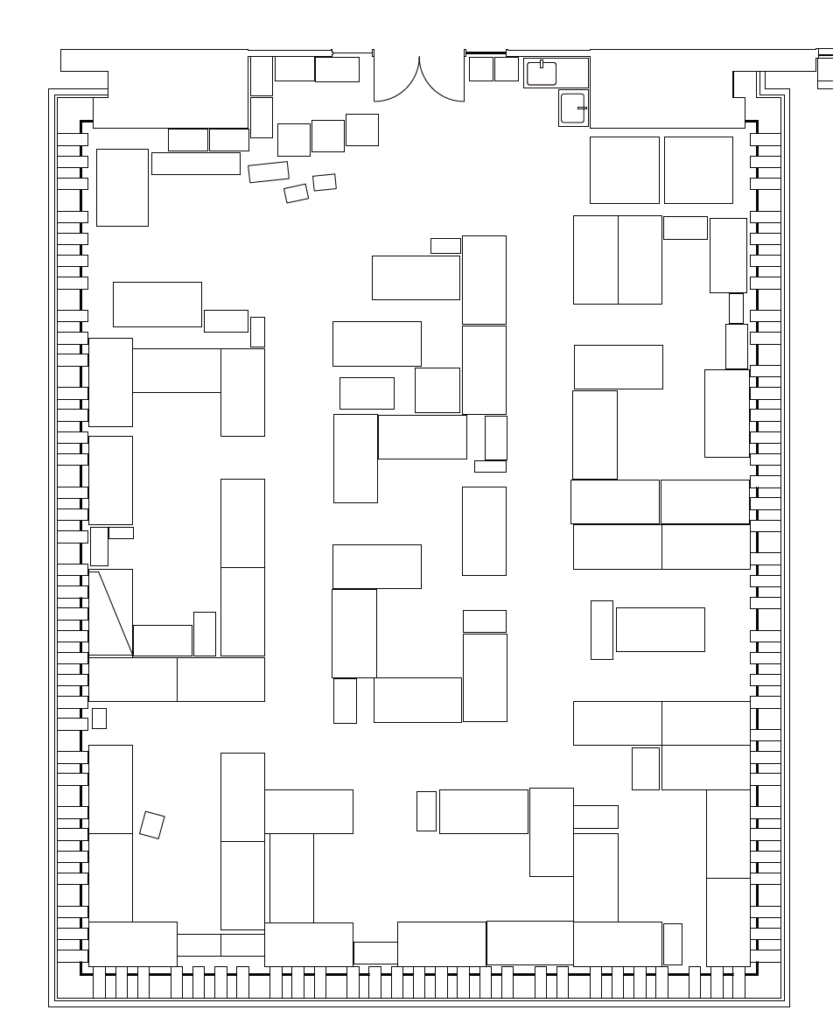

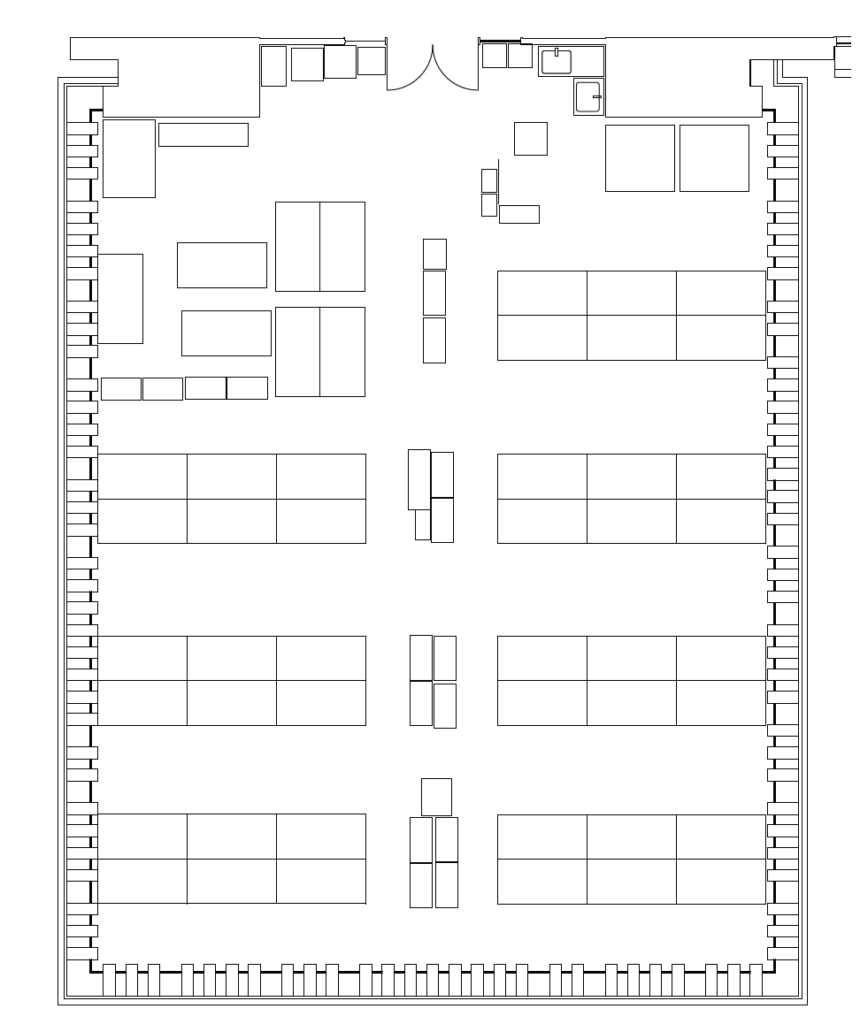

乾 まず経緯として、産業医の指摘を受けた教員の働きかけを発端とし、机の配置を変更しました。ただ、受けた指摘通りに変更するのではなく、安全性に配慮しながらも四回生で使い方を話し合って配置を工夫しました。例えば、ラックについては「作業中の頭上高さを超える物の配置」という大学のルールに違反しているという指摘をうけていたのですが、ラボには明らかに収納能力が足りておらず、捨てるのは賢い解決策じゃないなと思いました。そこで、私たちは建築学科の学生なので間取りの変更によって解決できないかと考えました。【図1】【図2】

模型をつくって話し合った結果、最終的にはみんなが好きだった三回生までの製図室の雰囲気を意識した配置になりました。ラックを部屋の真ん中に並べて置くことで、机と少し離れているため安全性に配慮できると共に、視線が完全には抜けないようにすることで以前のような少しこもった感じも再現できるのではないかと考えました。使ってみて3、4か月ぐらい経つのですが、やっぱり前の方が良かったなというのが正直な感想です。一番は天井高を以前より圧倒的に感じてしまうことです。ラボはとても天井が高く、集中して作業するにしては無駄に開けている感じがするんです。それを解決できていたのは前の間取りの方かなと思います。一人ひとりのスペースが囲まれている感じがあって、ある程度自分のテリトリーが出来上がるところがかなり気に入ってました。ただ今の配置も計画学的には合理的だし、直線的に自分の席にアクセスできるという明らかな便利さはあって、それは良かったなと思っています。あと机の配置はシンプルですが、模型や模型材料などいろいろな物で結局ごちゃっとするのではないかと期待しています。例年よりラボを使用する人数が増えたのである程度強い力で部屋をコントロールする必要があると考えてこの形に至ったのですが、卒業設計が進んできて、いろいろな物で溢れて雑多になっていって、理想形に近づいてきたかなとは思います。

千葉 人数が多いからある程度強い力でコントロールしたという話だったけど、来年以降また人数が減った時に一度更新されたこのルールがまた更新できるのかという疑問があるな、と。今回編集長として京大の先生のインタビューを見てきて振り返ると、何十年と積み上げてきた京大製図室の文化や空間の良さが、破壊されてしまったのではないかと感じる。今までの製図室はもっと雑多で、ベッドを置いたり棚を作ったり、機能性の高い自由な場所だったのに今はそうしたものも削ぎ落とされた。学生は授業料を払っている側だから、ある意味その区画を所有する権利がある。その区画の中でどのように使いたいか、各々の思いをどこまで尊重できただろうか。実は、間取りを変更することや変更後のレイアウトに対して、満足していない学生がいる話を聞いているんだよね。そもそも管理側と学生との意見交換も対等にできていないところがあるように感じる。

乾 意見交換が十分に行われず、大学から教員、学生へとトップダウン的に決まっていく仕組みはあると思っています。それに、ルールを盾に語られたら何も言えないですよね。ただ、これが正解だとは思ってなくて、やっぱり雑多なものが簡単に壊されてしまってはいけないっていうスタンスを持っている四回生は少なからずいるのではないかと思います。自分自身も複雑に入り組んでいて、様々な個人の所有物で満たされている空間性を残したい。指摘はされない程度に今後また雑多さを取り戻せるような余力は残しておきながら変えるというのが、今回の落としどころなのかなと思っています。

寺西 他大学との比較だけど、立命館大学はやる気がある人が皆製図室委員になって、製図室を自由に使う代わりに空間も自分たちで管理するというシステムが確立されているのが個人的に見習える部分だと感じました。今回の変更も全員で議論する必要もなくて、やる気がある人、空間をちゃんと変えたいっていう人がやればいいのかなと思います。

杉本 大学はルールを課すだけではなく、与える側でもあるべきなんじゃないかなと思います。京都工芸繊維大学では、良い椅子を用意しようとか良い棚をつくろうとか、先生達がどんどん動いてくれる。大学が与えてくれて学生がそれをうまく使う方が、 創造の場としていい形なんじゃないかなと思います。

――精神面での「創造の場」の位置付け

谷口 他に「創造の場」の理想形として製図室の場合を考えると、普段の生活のリズムから逃げ込める場所であることが、一つ重要な要素かなと感じます。個人的な話だけど、僕は実家に帰ると、何時にご飯を食べる、何時にお風呂に入るっていうような生活のリズムがあって、実家では作業がしにくい。そういうリズムから逃げ出して、自分のペースで作業ができる場所を、製図室に求めたいかな。

下地 逆に私は一人暮らしをしていたんだけど、どうしても閉じこもっちゃう感じがあるってコロナの時とかすごく思っていた。だからとりあえずふらっと外に行って、誰かが作業してる場にいるみたいなことが自分にとっては結構大事だったかな。あとは、私はラボにいると周りの作業ペースを見て焦っちゃうから、むしろ自分のペースで作業しづらいって思う時もあった。製図室は一人の状況から逃げ込む場でもありつつ、逃げ出す対象でもあるのかな。

森田 『「方向性のある多様性」―密度ある多様性を作り出すものとは―』で、toberu を運営されるフェニクシー の飯島さんから聞いた話だけど、ずっと周りが作業に打ち込んでる姿が見えていると、刺激がもらえてすぐに相談もできるけど、そういう場所だけだとやはりしんどくなる。だからそこに対して時間的な余白というか、一息おいて一人で考えたり周囲と話せたりできる余白があることで、相手との繋がりも深くなるし、一人で集中もできるという好循環が生まれる。製図室もそういう役割が必要なんじゃないかと思います。

杉本 話を聞いて、余白っていうワードがすごくいいなと思いました。ちょっと空いた余白の時間に入れる場所。教室のような目的のある場所でも廊下のようなただの通り道でもなく、ただの居場所として精神的にも逃げ込めるような余白が製図室にはあると思う。

山口 同時に、製図室だけでもダメっていう話も共感できて、他の場所にも行けることで創造性を高めるんじゃないかな。実は製図室は外にそうした居場所がある中の一つでしかなくて、いろいろな場所から持ってきた創造の種を持ち寄ってアウトプットする場所なのかもしれないね。

各々が担当した企画や取材を通しての考えを書き起こした。

――立地面から考えると

山口 『創造と生活がとけあう場』の柳沢先生へのインタビューでは、進々堂とかカフェコレとかいろいろな場所があって、製図室だけじゃなくてまちと一体となっているような感覚があるという話をされていたよね。

寺西 私も気分転換にカフェや友達の家で設計の作業をしたい派だから、桂キャンパスに来てからはラボか家かの二択しかなくて困ったな。そういう意味では吉田周辺は、カフェもたくさんあるし友達も近くに住んでいるし、まちと近いっていうのが良かった。まちに近く、気分転換しながら作業できる場所が沢山あることが、創造の場として大事だと思うかな。

谷口 京都というまちのこじんまりした雰囲気が、自分の家に住んでるっていうより、そのまちに住んでる実感を生むのかもね。例えば銭湯に行ったりご飯屋さんに行ったりとまちに住みながら、その中の一つの居場所として製図室がある感覚かな。

千葉 そういう意味では、京都工芸繊維大学は理想的だね。近くの神社を散歩しながら考えるとか、一旦煮詰まった時に何人かで河川敷に抜け出してまた戻って作業するとか、途中でラーメンを食べに行くとか、そういう使われ方ってすごく良いよね。吉田キャンパスもそんな感じだから、京都というまち自体に特徴がありそうだね。Phoenixiも、立地を京都に選んだ特別な理由があったでしょ。

森田 そうだね。なぜ東京ではなく京都なのかっていうのは、まずアクションが起きやすいというのが大きい。京都は学生や研究者がたくさんいるから、まちとして作り出すこと自体が認められている。あと、京都ってすごく国内外から人を惹きつけるんだけれども、なんか京都に染めあげられていないというか、多文化が共生してるというか、適度な雑多さの中で自分を発信できる環境がある。そうはいっても東京と比べれば静かさも兼ね備えていて、自分たちがやりたいことに集中できるっていう環境があるから、自分の発信もできるし集中もできるろいう話を聞いて、まさに創造の場にふさわしいまちだと思った。あと『「方向性のある多様性」―密度ある多様性を作り出すものとは―』のStapleの岡さんの話で、 コロナ禍において地方に移住する人がすごく増えたというのがあるんだけど、人ってそれぞれ、家にいる時の自分、友達といる時の自分、というように多面性があって、岡さんは「お互いの多面性を活かせる場所があると人間って幸せになる、そこでその中の一つの面を地方に置いている」ということを話していた。製図室に両足じゃなくて片足だけを置くことが大事だと思う。本来心の中で思っていることって、実は片足でいろんなところを転々としながら見つけていくもので、そういう自分の面が見つかる場所が吉田にはあることが創造に活かされる気がする。

上田 自分は今まで話していた方とは逆のタイプで、どこで作業しても苦じゃないというか、むしろ一人で作業する方が苦手な人間だと思う。 製図室で作業しているときの一時的な逃げ場所として街に出るっていうのが千葉くんとか寺西さんの話だと思うんだけど、自分はそこからカフェに行って一人で作業するっていうのは想像できない。単純に集中できないと思う。作業をする上で人の目があることが自分にとってはすごく重要。一人で黙々と作業をするのが苦手な自分にとって、製図室は適度な負荷を常に与えてくれる場所になっている気がする。

寺西 人の目が適度な負荷になってくれる場面は私もあります。多分、私がまちに求めているのはひとじゃなくて環境の変化で、考えが煮詰まったときの逃げ場所としてまちが存在するんだろうな。谷口くんが言ったように製図室が普段の生活から逃げられる場所になることもあるし、製図室から周りの環境に逃げることもある。創造の場としてどっちかだけだったらあんまりかなっていう人は結構多いと思います。

上田 「負荷」なのか「逃げ場」なのかでいうと、製図室にいるのが皆知り合いだから、それを両立しているんじゃないかなと思う。 知り合い自体が負荷であり、逃げ場所であるっていうのかな。一緒に作業してる人間は監視の目という意味で「負荷」にもなるけれど、ちょっと休憩したい時に話を持ちかけることができる一時的な逃げ場にもなってるっていうのはある気がするな。

ひとの多様性をどこまで許容するか

森田 『「方向性のある多様性」―密度ある多様性を作り出すものとは―』で取材した飯島さんのフェニクシーでは、事業の実現を目的に互いに高め合える人を集めるっていうことをやってるんだけれど、創造の場において使う人をどこまで許容するのか、というのはすごく気になります。

上田 立命館大学の方針はそれと似ていて、ある程度やる気のある人だけを選別している、もしくは皆にやる気がある状態を強いているところを感じました。

千葉 フェニクシーの話は、目的を「設計作品を作る」こととして捉えると、ラボと同じだよね。 ラボは四回生のうち卒業設計とかやる人がほぼ使う場所になっているのが現状なんだけど、 それによって頑張ってるけどなかなか成果が出ない時にそういう人たちを拾う受け皿のある構造がなくて、病んじゃう人がいたりして精神的にかなり疲労しやすい環境だったと思う。

神田 大学院から京都大学に来た身として、そもそも「ラボ」っていう名前に疑問を感じるね。それって元々製図室だけの機能じゃないでしょ。

千葉 うん、実態としては製図室。今回のラボの改装にあたり、デザインラボは本来の名称に従って誰でも使える場所にしようという議論があったと聞いたんだけど、実際に今ラボを使っている乾くんはどのように思っているのかな。

乾 現役で使っている身としては、今後デザインラボの機能が製図室から工房へと変化してしまうと、卒業設計をする四回生の居場所がなくなってしまうのではと不安です。構造系の人も環境系の人も、みんな使いたい時に使える場所にしたい人もいるのでしょうが、現実的にはそのような需要がないから、そんな多様性のある場所にはならない。あとやっぱり製図室って名前であることが大事だと僕も思っています。四回生の主張としては、「デザインラボ」と呼んで多様な人が居る空間を目指すのであれば、四回生の固定席を研究室の中につくってほしいという気持ちだし、それができないにも関わらず「デザインラボ」と呼んでしまうと、じゃあ卒業設計をする四回生にはどこに固定の居場所があるんだっていう話になってしまう。そこの扱いがはっきりとしないところが僕らの不満です。

山口 もしレーザーカッターとかを使いたい人がいたら、多分その人はラボが「四回生専用」だとしても、人にお願いしたりして勝手に使うと思う。逆にそもそもラボに行く用事がない人が、配置が変わったからといってラボを使うかと言われたら、そんなことはないと思う。京都工芸繊維大学みたいに、いろいろな人が製図室に対して用事があることが大事なんじゃないかな。

杉本 たしかに、京都工芸繊維大学はそれを解決していると思う。KYOTO Design Lab デザインファクトリー(D-LAB)って いう工作機械が使える施設があって、それと別に四回生製図室 があって、卒業設計をする人だけじゃなくて卒業論文を執筆す る人も一緒に使っている。その多様さは良いなと思います。

伊豆藏 最終的に卒業論文を選んだ自分からしたら、別に自分が製図室に行く用事がないのに使えるようにはなっていて、そこを使用することが「多様性」として望まれていること自体に疑問はあったんだけど、京都工芸繊維大学の話を聞いて、ありだなと思い直した。作業の内容や締め切りは違っても、周りで友達が皆作業してるっていう空間にいると意外と自分もはかどるし、精神的にも良かったりするのかなって感じる。

森田 何か作業を共にしているっていうのはすごく重要なことだけど、その中でやっぱりゴールが一つに定まっていると逆に それで少し息苦しくなる人もいるから、そこのゴールにいろいろな種類があった方がいい、ということなのかな。

山口 モチベーションが同じでゴールが多様というだけではなく、モチベーション自体も多様であって欲しい。竹山先生や柳沢先生の時代であったように、タバコを吸いに来たりとか、麻雀をやりたいだけっていう、そういうモチベーションの違いに対して寛容な場というのが大事。さっきの逃げ場の話とつながるけど、自分のやってることに対してモチベがない人がいた方が、焦りもしないし、気分転換にもなる。

千葉 遊びに来る人が気を使わずに好きなことできる受け皿でもあってほしいし、設計演習を頑張ってて精神的にきつくなった時に受け止めてくれる受け皿でもあって欲しいっていう、それぞれの需要が満たせることが大事なんだろうね。

酒井 僕は前期に1ヶ月ほどポルトガルで建築のサマースクールに参加したんだけど、普通の考え方だと作業がメインで、その中に息抜きがあると思うんだけど、なんか南の人って、リラックスしている時間が人生のメインであって、その間に「よし、仕事するか!これから10分で全部終わらせるぞ!」みたいな発想なんだよね。しかもリラックスしてる時は、絶対作業の話とか仕事の話とか全然しない。

森田 なるほど。そういう場所があっても面白そうだね。Stapleの岡さんが言っていたことで、「相反するものを同じ空間に置くと、より人が自由になる」というのがあるんだよね。仕事しているそばで、味噌汁を作るために大根を切ってる人がいたりすると、互いにそこに逃げ込んで人々が和らげるような余白ができて、お互いの精神を補完し合って総体として豊かな場にできるのかなってすごく思う。

創造とは何から生まれるのか

千葉 そもそも「創造」って何から生まれるんだろう?

谷口 自分は『レコードの世界から、いま集まることを考える』の取材でレコードショップに行ったんだけど、そこではレコードがばーっと並んでいて、全然知らないジャンルのレコードにも出会えるんです。普段ストリーミングサービスとかで音楽を聞くと、AI が自分の好みに近いものを紹介してくれたりとかするじゃない。でも前者の音楽との出会いの方が面白いと思った。創造にも、そういう適度なノイズが必要なんじゃないかと思う。

寺西 ノイズから創造が生まれるとしたら、どういうノイズが良いんだろう。

酒井 僕は一時期自分の家で引きこもって作業してた時期があったんだけど、掃除がすごく苦手だから、作業してると周囲がノイズまみれになるんだけど、新しいひらめきがあったりとかって無いんだよね。ただ不快なだけ。だから、自分じゃないところから来るっていうことが大事なんだろうなって思う。

寺西 創造が生まれる瞬間はエラーにもあると思う。『「つくりかたのつくりかた」を考える』で野老さんからは色々手を動かして考えて、いろいろな失敗をたくさん知って、そこから進んでいくっていうのが創造のでき方なんじゃないかっていう話を頂いた。創造って、最終的には自分の中からしか生み出せないものだから、引き出しを増やすためにいろいろなことに挑戦して、自分の範疇を超えたからエラーが起きる。エラーにしろノイズにしろ、自分が意図したものとは違うものに触れるっていうのが、大事なんじゃないかなと思います。

千葉 野老さんの場合は、本当にいろいろなもので失敗してる。自分が失敗してるだけじゃなくて、お弟子さんの失敗でミラクルが起きて作品になったこともある。自分が人に渡して、その人がエラーで返してきて、それがプラスになるみたいな。創造は一人で生むだけじゃなくて他者がいるからこそってこともやっぱりあると思う。

酒井 僕がポルトガルで水に関するワークショップをした時は、色んな国から色んなバックグラウンドを持った人が集まってきた状況で最初に何をしたかっていうと、グループ内で「水」をテーマに自分の個人的な経験を紹介し合うんだよね。そうるとどんどん自分のなかの「水」の常識が崩されてる感覚があって、今まで自分が普通だと思ってたものが実は違うんだってことに気づいた。こういうのは創造の前段階として大事だよなと思った。

伊豆藏 ここまで創造の起点について議論してきたと思うけど、その一方で創造を形にする、完成させるみたいな部分の話もすると、大学における設計課題の特殊なところは一人で取り組んで最終的に1個の作品として完成させるっていうところだと思う。いざ社会に出ると、一人ひとりが持ち寄ったアイデアをいろいろな視点を盛り込んで、皆で磨き上げて、一つのアイデアに終着させるっていうのが一般的なんだと思う。

山口 設計課題における「創造」はエゴなのかな。

千葉 今僕らが雑誌を作っているっていうことにおける「創造」と、設計課題で作品をつくるときにおける「創造」は、文字の上では同じなんだけど、実は全然違うものなのかもしれないね。

杉本 そもそも製図室は、基本的には一人一つの机が与えられる、「作業をするための場」なんだと思う。それがオフィスとは違う、製図室に与えられた役割なのかなと思う。

寺西 西野先生は、最近オフィスで進んでるフリーアドレス化に対して、学生にとっては一人ひとり自分の場所があることがかえって大事なのかもしれないっていう話をしていたよね。

千葉 そう捉え直すと今のラボや製図室の空間も腑に落ちるよね。自分はインターンシップでフリーアドレス制のゼネコンのオフィスに行ったんだけど、やっぱり仕事の設計はチーム戦が多いから、メインの作業机以外に打ち合わせ用の机があったり、コーヒーを飲みながら雑談できるエリアがあったり、いろいろな働き方ができるようにつくられてた。 製図室の話になると個人戦だから、そういうディスカッションできる場所は特にいらないから用意はされていない。チームなのか個人なのかで創造の意味も違ってくるし、それが空間のつくられ方に直結してるんじゃないかと思う。

千葉 結局、大学の製図室・創造の場について、大事にするべきことってなんなんだろう。例えばまず、現状のラボにおいて、結局どうするのが良いと思う?

酒井 究極的には自分だけ使える指定席さえあったら、後は何でも良いんじゃないかな。

山口 席さえあれば良いみたいなのは共感。席があった状態で目的が設定されていない、 京都工芸繊維大学の形式も良いと思う。四回生でラボを使わなかった自分としては、目的は統一されていないけど建築っていう共通点はあるという状態で、 とりあえず場所はあって後は自由にできる場所が理想だと思う。

千葉 あと、京都大学の製図室は普段は個々のための部屋ではあるけど、うちの卒業設計では系列のチーム戦が一時期生じるじゃん。そういう特有の文化がもっと空間づくりに活かされても良いよなと思った。例えば三回生の時のテスト期間に、三回生製図室に設計演習を履修していない人も来て一緒にテスト勉強してた時期があったんだけど、あれはめちゃくちゃ良かったなと思う。オフシーズンをもっと学生が集まれる場所として開放されたら良くなるんじゃないかな。ラボでも、院試勉強用に開放したりとか、もっと可変的な使い方がありそう。

杉本 乾くんの、 圧倒的に天井高が高くて一人のスペースがないという話も大事だと思う。結構みんな、 一人で籠れるような場所というのも良さとして感じてるんじゃないかな。そのことを考えると、現状のラボは席の配置というより、見通せてしまうような感覚の方が問題なのかな。吉田キャンパスの製図室では仕切りがあって囲まれてたけどラボはそれがないっていうのが、不満というか、欲しい点だと思いました。

神田 一人分のスペースが、自分のモノに囲まれることで出来るんじゃないのかと思う。乾くんも言っていたけど、またこれからモノがラボに増えていけば、理想とする創造の場に近づいてくれるんじゃないかな。

乾 空間はいろいろな人の行動がどういうふうに響き合うかみたいなものをある程度コントロールするための装置みたいなものと捉えてみると、以前のラボは良い音か不協和音となるか賭けだった気がします。特に卒業設計が佳境になると余裕がなくなって、一人ひとりの雑多なものや行動が不協和音となり、悪影響を生んでしまう。それに対して今のラボの間取りは誰が演奏してもそこまで大きな不協和音が生まれないような「守り」のコントロールとなっていると思います。不特定多数がお手伝いとして来るので、利用者の顔が分からない中でのラボの形としては妥当かなと思っています。

森田 各々の自分らしい音が重なり合って響き合えば一番良いんだけど、 今は無難な配置にすることで使い手の個性を若干消している部分があるから、そことのバランスが良い感じにとれたら理想のかたちになるよねっていう感じかな。製図室つくり全般の話として、自分らしい創造ができる場所と、周囲との協調が大切そうだね。

千葉 最後に、創造の場には何が大切だと思いますか?

森田 さっき話題に上がっていた「余白」というものが大事だと思った。空間としての物理面、精神面での余白、生活の中の時間的な余白であったり、 そういう所に創造が花咲くのがすごく良い場所なんだと思う。

千葉 京都工芸繊維大学みたいに、自分たちで家具とか空間をつくっていける余白も大事だと思う。僕がインターンシップで行った会社では、若手社員が自分たちで内装を設計して食堂とかも作るんだけど、自分たちが操作できる余白が残されてるから、愛着が湧くし直し方もわかるし、 壊す判断も自分たちで主体的にできる。学校であれ会社であれ、空間と時間の余白に加えて、自分たちで空間をつくれるという余白も大切だと思う。

森田 あとさっきの、響きの話。個々が響き合うことで何かが生まれることが、創造の場として理想だと思う。

酒井 その際、それぞれの作業や属性の共通性もやはり大事だと思う。例えば、今修士一年生に製図室があっても、学部時代みたいなことが起きるか疑問。製図室が創造の場だったのは場所だけじゃなくて、人生の中のあの時期限定だったのかもしれない。

寺西 そういう意味では、大学生というインプットとアウトプットの盛んな時期だったからこそ、まちの生活と一体になった製図室が良かったかもしれない。もし、社会人になってこれから一生そういう場で生きていけるかと言われると、難しいと思うし適してもいないんじゃないかな。

森田 そうだね。例えば個々のスタイルが確立された建築家たちが製図室でずっと議論しても、中々発展しないと思う。 ある意味この過渡期という、自分らしさを探す時において、製図室っていうのはすごく良い居場所だと思います。