時空間家/遠藤 治郎|渚のデザイン

Jiro ENDO | English Title: Coming Soon

聞き手・構成:大坪 橘平、末政 奈都、聞き手:大野 ひかり、冨岡 大機

冒頭の画像:図1 2025日本国際博覧会(大阪・関西万博)にて

traverse’26で13回目を迎えるリレーインタビュー企画。今回は、前回のインタビュイーであるプロダクトデザイナー・構造家の鳴川肇氏から遠藤治郎氏へとたすきが繋がれた。建築学科のご出身である遠藤治郎氏は、EXPO 2025 大阪・関西万博(日本国際博覧会)のシグネチャーパビリオン「いのちの未来」(図2)をはじめとした建築設計だけでなく、フェスティバルデザインやライブ照明といったさまざまな空間設計において幅広く活動されている。

以下に引用するのは、鳴川肇氏からの推薦文である。※本推薦文は2025年7月にご執筆いただいたものである。

前号の同コーナーで「オーサグラフ」という世界地図をご紹介しました。この投影法を初めてお見せした方が遠藤治郎さんです。遠藤さんから多くの方に繋がり、オーサグラフは広がっていきました。遠藤さんとはNHKデジスタアワード2007の美術作品制作などでご一緒しました。それらを通して多くを学びました。さて現在開催中の大阪万博。遠藤さんがデザインされたシグネチャー館は必見です。そんなタイミングで遠藤さんを本誌に紹介します。

鳴川肇

インタビューは、遠藤氏が「建築・展示空間ディレクター」としてデザインを監修された大阪・関西万博のシグネチャーパビリオンをご案内いただいた後、パビリオン内の応接室にて行われた。学生時代から現在に至るまで、一貫して「渚のデザイン」をテーマに活動を続ける遠藤氏。タイをはじめとする海外での建築実践から、万博パビリオンの設計まで、多彩な活動の根底にある「惹かれるもの」と、建築への向き合い方について伺った。

――まず、建築の道に進まれたきっかけを教えてください。

遠藤 もともと高校生の頃は、ファッションがやりたかったんです。でも当時は絵が描けなくて、美大に行くにはハードルが高いと感じていました。ファッションデザイナーではなくスタイリストのような仕事を考えていたんですが、グラフィックデザイナーだった親から「まずは基礎を学べ」と言われ、多くのデザイナーが大学で学んでから活動していることを知ったんです。

ちょうどその頃、日本ではデザイナーズブームが起きていて、私自身もクラブカルチャーに夢中になっていました。デザイナーズブランドの店舗やクラブのインテリアがとても刺激的で、自然と空間や光のデザインに惹かれていきました。ただ、美大のインテリア学科は倍率が30倍近くで、しかも絵の実技が必要でした。そこで「建築学科」を選んだんです。当時は建築の魅力を知らなかったけれど、世界の建築を調べていくうちに「建築はファッションやインテリアよりもスケールが大きくて面白い」と感じるようになりました。高校3年生のとき、美大の建築学科を目指して予備校に通い始めて、デッサンの練習を始めました。「歌って踊れる建築家になりたい!」当時はそんな気持ちでしたね(笑)。もしかすると、今の自分はその延長線上にいるのかもしれません。

建築を学ぶうちに、建築がとても広くて深い領域だと気づきました。(建築は)哲学や言語、感性など、多様な要素を内包しています。もともと理屈を考えたり、人の話を聞いたりするのが好きだったので、建築という学問は、自分にはすごく合っていたと思います。

――「渚」という言葉はいつ頃から使われていましたか。

遠藤 「渚」という言葉は、大学時代に出会った、生物学の国井喜章先生の言葉が原点です。先生は生物学がご専門でしたが、美大の生物学の授業の中で、植物の素描を教えていて、「万物は渚(なぎさ)から生まれる」とおっしゃっていました。先生の教えは、「境界を見ろ、境界を理解しろ。そこに生物の本質がある」というものでした。たとえば、植物の茎を描くときも、「茎と空気が触れ合っている境目で何が起きているのかを捉えなさい」というように、「形そのものではなく、形と形のあいだに生まれる現象を見よ」という教えでした。これが、私にとっての「渚」という言葉の意味です。

この教えから発想を広げ、建築の世界にも応用するようになりました。つまり、この考え方の原点は、大学時代の1986〜87年頃にまで遡るんですね。卒業制作で直接「渚」という言葉は使ったわけではありませんが、卒業後にいくつかの構想を経て、意識的にこの言葉を使うようになっていきました。

――そうだったのですね。遠藤さんの卒業制作はどういうものだったのでしょうか。

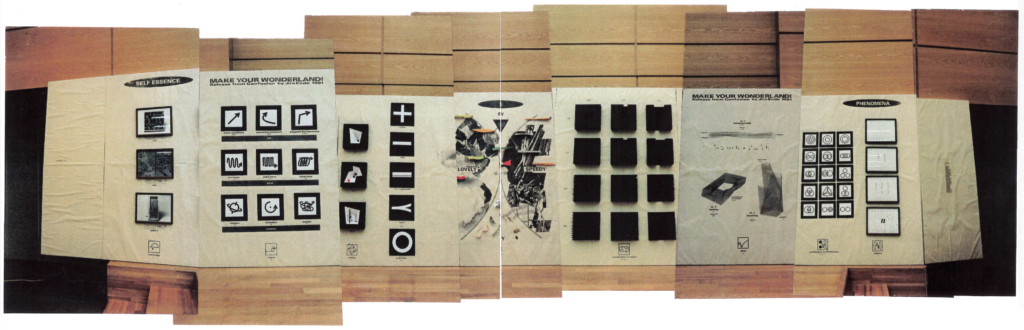

遠藤 これは私の卒業制作の写真です。実際は9メートルほどの大きなパネルでした(図3)。この作品では、世界を一つの「卵」に見立てました。このボリュームに貫通するサーフェイスを伴ったトンネルを次々空けていくと、卵自体の大きさ(体積)は変わらないまま、内側と外側が接する面(表面積)が増えていきますよね。これは、限られた世界(体積)の中に、他者との「関係性」(面積)が無限に生まれてくる様子を表現しています。そして、その境界面そのものの形のみならず、その関係性を結びつけ、意味のある形にしていく行為こそが「デザイン」だと考えました。デザインとは、「私」というフィルターを通して、混沌とした世界に働きかけ、新しい秩序や形を与えていくことだ、と考えたのです。

デザインの過程は、選択と決定の積層によって構成されています。分析は論理的でありながら、そのあいだには主体的な「選択」が必要で、個の判断や感性が介入します。一方、世界はさまざまな要素の組み合わせで成り立っており、その組み合わせの中で新しい構造やタイポロジーが発生します。その新しい可能性の中から最終的にどれを選ぶかは、自分自身の直感に委ねるべきだと考えています。

この卒業制作で私が提示したかったのは、単なるモデルではありません。「世界をどう捉え、どう作り、そしてどう認識していくか」という、私なりの一連の方法論でした。そして、その根底にあるのが、「オーガニック(自然な成り行き)」と「オーガナイズ(計画的な構築)」とのバランスです。生き生きとした自然な状態と、秩序だった構築物。その両者の絶妙なバランスこそが、この作品の核となる考え方でした。

――遠藤さんは日本で学ばれた後、オランダを経て東南アジアで長く活動されていましたが、そうした経験は今の考え方にも影響していますか?

遠藤 海外に行ったから今の考え方になったというよりは「もともと自分の中にあった好みが、自然と東南アジアのような場所に私を導いた」という感覚なんです。

たとえば、ル・コルビュジエの「近代建築の五原則」がありますよね。あれも実はすべて東や南の叡智を北に展開したものなんです。コロニアル(植民地主義)的に言えば、水平性は東洋から来ていますし、高床からピロティへの発想は南洋的です。つまり、彼はとても優れた「編集者」だったということですね。レム・コールハース的な、非常にキレのある編集者です。五原則とは、当時すでに世界のあちこちに存在していた要素を、その時代の技術とムードに完璧に合わせて再構成したものだと私は捉えています。

学生の頃から旅が好きで、よく東南アジアなどのいわゆる「第三世界」の建築を見に行っていました。確立された建築にも興味はありましたが、それ以上に惹かれたのはアノニマスかつ自己生成的な、いわば「建築家なしの建築」でした。なぜそれが心地よいのか、なぜ惹かれるのかということが常に引っかかっていたんです。集落のようなものもそうですね。原広司さんの『建築に何が可能か』などもよく読んでいました。

大学を出てからは、南アフリカやシンガポールなどのさまざまな地域の建築を特集している『ミマーレー(Mimar)』という雑誌が好きで、よく読んでいました。その雑誌がきっかけでアジアやアフリカ、中東の建築に興味を持ち、実際に見に行ったりもしました。私はトロピカル・モダンの建築家であり、インフィニティプールの元祖をつくった人物でもある「ジェフリー・バワ」の大ファンでして。非常に折衷的な建築家で、さまざまな要素を自在に取り込むことに長けている方です。27歳の頃、彼に会うためにスリランカへも行きましたね。その時はすでに車椅子に乗っておられましたが。

私が関心を持っているのは「長い時間軸と短い時間軸のものすべて」です。建築の寿命が100年だとすれば、インテリアは3~4年、展示なら半年、通常のエキシビション(展覧会)なら1週間、ミュージックビデオの撮影なら1日、ファッションショーなら15分、撮影だけならシャッターを切る一瞬。「空間の寿命」をそうした時間のグラデーションで捉えています。森の中にカゲロウから屋久杉まで存在するような感覚に近いですね。テンポラリーなものやイベントも含めて、建築はそれらすべてをカバーすべきだと思っています。そして、長い時間を持つ建築であれば、経年変化によって良い「味」になっていくものが相応しい。つまり「竣工写真のためだけの建築」は死んでしまうと思うんです。ファッションのセットであれば良いですが、リアルな建築は時間の中で変化し、老いていく美しさを持つべきだと思っています。今回(万博パビリオン)は半年という特殊なスパンなので経年変化は小さいですが、寿命に応じた設計をすることは大切だと考えています。

「建築」の寿命は100年から1秒までさまざまで、その「時間の縛り方」も実に多様です。映画や音楽は時間を厳密に制御しますが、ジャズ・セッションのように、縛りの中に遊びがあり、観客とのフィードバックもある世界もあります。「いのちの未来」パビリオン2階のシアター空間で、50年後の未来を描いたシーンは厳密な時間の設計がなされていますが(図12)、観客の立ち位置によって見え方が変わるように設計されていて、空間に自由度や遊びがある。時間は5分、4分と切られていますが、その中でも動きが生まれるようになっています。マーク・フィッシャーという、ピンク・フロイドなどの舞台デザインを手がけたAAスクール(英国建築協会付属建築学校)出身のデザイナーがいて、私にとっては一種のメンター(師匠)的存在でした。ライブ空間や建築をデザインする彼の姿勢に大きな影響を受けています。

工学的な空間にも惹かれる一方で、すだれのように光や風を受け流す東アジア的な空間にも惹かれています。このように、自分の感性のままに、好きなものだけを集めていくと「なぜそれが好きなのか」という問いに自然と向き合うことになるんです。自分の好きなものを集めて分析する。それが私にとっての「セルフ・アナライズ」であり「セルフ・マッピング」なんです。

――肩書に書かれている「時空間家」という言葉も、時間への関心から生まれたのでしょうか。

遠藤 そうですね。空間と時間、その新しい組み合わせに最も興味があります。時間のデザインというのは、実は音楽や映像、演劇などに関わる領域です。一方で、建築というのは比較的「時間に対して自由な」存在であり、すべての時間を包含して存在しています。そしてその間に、無数の可能性があると思っています。空間と時間のあいだ―つまり「時空間」。その接続の仕方に新しいプログラムや構造を見い出したときに、新鮮な体験が生まれます。言語的にうまく説明できなくても、体験として「これは新しい」と感じられる瞬間があるんです。

――だからこそ「建築家」より広い意味で「時空間家」と言えるのでしょうか。

遠藤 そうかもしれません。建築が本質的に持っているのは、「時間を自由にしていく力」だと思うんです。

音楽をつくることは建築的ですが「空間を自由にしてゆく力」という対称性があるように、先ほど触れた「オーガナイズ(構築的)」と「オーガニック(成り行き的)」の関係、つまり「Let it go」のようなバイブスの流れと、厳密に組み上げる構築性、その両方のバランスが大切だと思っています。

料理にたとえるなら、「段取り」がなければ成り立たないけれど、システムだけではコンビニの食事のように味気ないものになってしまいます。合理性だけを突き詰めても豊かさは生まれません。だからこそ、効率的なものと自由なものを「渚化(なぎさか)」させたとき、つまり両者が溶け合う境界線をデザインできたとき、最も気持ちのいい空間が生まれると考えています。

――遠藤さんのお話を伺うまでは、建築や音楽など、既存の分野の枠組みで見てしまうと、遠藤さんの肩書きの関係性がうまく理解できずにいました。しかし今の説明を聞いて、その繋がりや必然性がとてもよくわかりました。

遠藤 純粋に音楽やステージが好きなんです。そして、両者の間に現れている関係性も非常に面白いんです。たとえばファッションショーには、ほとんど必ず音がある。音楽があって初めて、空間や演出が立ち上がる。その一体感に魅力を感じています。そんなステージ演出の仕事で、9時間ほど音を聴きながらリアルタイムで光をつくることもあります。まるでDJのように「次に何が来るかわからない即興性」を心から楽しんでいます。

一方で、たとえば完全に決められた構成を繰り返す舞台のような世界もありますよね。あれは「どれだけ同じことを再現できるか」という減点法の世界。でも僕はDJとセッションするような、「何が起こるかわからない」即興的な状況が好きなんです。構造は用意しておくけれど、結果は相手や場との関係で一度きりに決まり、そこにレゾナンス(共振)が生まれる。空間、人、音、光がぴたりと噛み合って、「バチン」と響き合う。そのときの高揚感はたまらないですね。そういう場をつくるために、こちらも「起爆剤」をいくつか仕込んでおくわけです。とはいえ、うまくいくかはその瞬間次第。一つひとつ、DJやVJ(ビジュアルジョッキー)、LJ(ライティングジョッキー)とチームを組みながら、爆発点を探っています。

建築設計のように、完成図に向かって忠実に再現する楽しさとはまた違う、即興でしか実現しえない「反応の連鎖」があるんです。建築の場合は、図面を描き、それをどこまで100%に近づけるかという管理の世界ですよね。一方で、こうした「時間」を扱う演出では、70%だけ仕込んでおいて、残りの30%を現場に委ねると、120%に跳ね上がることもあります。そういう「予定調和でない瞬間」をどう仕掛けるかに強い興味があるんです。

私の仕事は、最初に場所があって、そこにどんな文脈や人が関わるかを見るところから始まります。ゆえに、非常にサイトスペシフィック(場所固有)かつ、コンテクストベース(文脈依存)なものになります。空間、光、音、映像…それらを総合的に設計していくことが、最も楽しい瞬間だと感じています。

――そうした「予定調和でない瞬間」の魅力は、学生だった頃から感じていらしたのでしょうか

遠藤 そうですね。旅行の計画も、全部決めてしまうのは好きではないんです。かといってノープランというわけでもありません。緻密に計画する部分と即興に委ねる部分で、緩急をつけるのが好きなんです。そのバランスを意識するところが、デザインにも近い感覚なんですよね。

全てがひとつのイディオムでできているものは、楽だけど、どこか野暮ったいとも思っています。「モダニズムのスタイルで全部まとめます」とか、「ビクトリア調で統一します」みたいなものです。これは私たちの世代特有の、ポストモダン以降の感覚だと思いますが、やはり大文字の「建築」に限定されない、もっと広い意味での折衷や混ざり合いに惹かれますね。

――次に、具体的なご経験についてお伺いします。大学卒業後は、初めオランダで活動されていたそうですね。

遠藤 アムステルダムに行ったのは1998年のことです。当時の妻がそこの大学院(Berlage Institute Amsterdam)へ入学し、現地で在学中に僕らの子どもが生まれたんです。私は子育て担当、いわゆる育休パパでした。製図室にベビーベッドを持ち込んで、聴講生として授業を受けていました。英語はほとんど話せませんでしたが、そこで授業を聴く機会を得て、一年ほど経った頃に「これは面白い」と思い、私も正式に入学したんです。

鳴川肇さん(前回のリレーインタビュイー)と出会ったのも実はこの時なんです。当時、彼も同じ大学院に在籍していました。私自身がオープンな性格だったこともあり、すぐに親しい関係になりましたね。

――そうだったのですね。鳴川肇さんとの出会いもありながら欧州で建築を学んだ後、タイに移られたそうですね。

遠藤 タイでは現地の人々を巻き込んださまざまな活動をしました。これは、以前に制作した空間実験の一例です(図4)。このプロジェクトの目的は、ステージと観客席のあいだにある「境界」の在り方を再考することでした。観客はステージの床の下に入り、その床に開けられた穴から顔だけを出します。ステージ側から見ると、観客の身体は隠れ、顔だけが浮かび上がる状態になるのです。そこに立つアーティストは、観客の「顔の群れ」の上を歩くことができる。これによって、「見る/見られる」の新たな境界が作られたことで、ライブという空間の定義そのものを問い直す構造が出来上がりました。現地の人は、こちらの描いた図面を見てくれなくて、現場で紙を敷き、その場で穴を開けてもらいました。

これは、A3サイズのコピー用紙をただ吊るしただけのインスタレーションです(図5)。素材は可燃物で、日本では消防法などの安全基準上、まず実現できません。全体の仕上がりはガタガタで、不揃いです。タイで制作したのですが、50000枚の紙を吊るす作業を、現地のおばちゃんたちに手伝ってもらいました。5000枚を超えても、紙がまったく揃わない。でもそれが逆に美しいんです。日本だと、500枚を超えた時点でシステマティックに、完全に整列させようとしてしまいます。けれど、タイの人たちはそうはしません。その「揃わなさ」が、ひとつのエステティック(美学)を生み出している。これは結果的に、その国のメンタリティがつくった美学であり、一種の文化的なパターンなんですね。

グリッドの中で20人ほどの学生がそれぞれ電球を手に持ち、手動でくるくると回すライブ照明を作ったこともありました。(図7)当然、タイの学生たち全員ではリズムが合いません。完璧に揃う人もいれば、遅れる人、間違える人もいる。けれど、それが最高でした。観客もそれを面白がって大笑いしてくれる。彼らの優しさもあって、成り行きの中に美しさが生まれていく。これは、「不完全なグルーヴ(groove)」のデザインなんです。完全には合わないけれど、「ズレ」の中に生まれるリズム。その遊びこそが豊かで、まさにパターンなんですね。完璧を求める文化では見えない魅力、「揃わなさ」のなかにある美しさを強く感じましたね。

これは帰国後の話ですが、「運動会」というテーマを設定して、ファッションショーの演出を手がけたこともあります(図6)。ステージには500mmのグリッドを描き、300mm角のカーペットタイルを敷き詰めただけの、極めてシンプルな構成です。モデルたちは、そのタイルを踏みながら進んでいくのですが、「青を行け!」と指示が出ると、青いタイルの上を「ケンケンパ」で進まなければならないというルールです。いくつかの規則を設けたものの、実際にはほとんど無視されていました。ただ、現場で原寸大のグリッドを試しながら、どのピッチで人が動けるかを確かめていく過程は、まるでコレオグラファー(振付師)のようでした。やる気にあふれたモデルと、まったく乗り気でないモデル、その温度差がはっきりと出ていたのも面白かったですね。つまり、システムを設計しながらも、結果はオープンにしておく。ある程度までは理論的・構造的に形をつくるけれど、その先は人や出来事に委ねる。そうした偶発性を受け止める「余白」をデザインに残すことが、私の好きなやり方なんです。

――そしてタイでの制作・教育活動の後、日本に帰国されて日本科学未来館にお勤めになったんですね。

遠藤 そうですね。その時に未来館で課長をされていた内田まほろさん(「いのちの未来」パビリオンの統括キュレーター)に声をかけていただいて、日本科学未来館の展示企画開発課に入ったんです。常設展やイベントなどの展示デザイン、あるいは展示企画そのものにも携わりました。

その流れもあって、2019年のサウス・バイ・サウスウエスト(SXSW)にて、落合陽一さんが全体プロデューサーを務めた「New Japan Islands」という日本館のデザインを担当しました。そのときに、石黒浩先生(大阪大学教授・ATR石黒浩特別研究所客員所長)と初めて対談する機会に恵まれ、そこで繋がりができたんです。

――その出会いが、今回のシグネチャーパビリオン「いのちの未来」の建築・展示空間ディレクターの仕事へつながったわけですね。では、今回の展示空間や構成に込められた意図について教えてください。

遠藤 そもそも境界で「物事を線で区切る」という発想自体が人間の都合なんですよね。実際に「フル解像度」の世界を見つめれば、それらはすでに色彩や気配のように溶け合っている、つまり世界は「渚」なんです。明確には分けられない状態こそが、圧倒的にリアルなんですね。

現実は合理性のため、素因数分解のように、要素に還元して説明することが多いように思います。しかし大切なのは、「そもそも分けることのできない物事の根源的な状態」に立ち返って考えることだと思うんです。

石黒先生はプロジェクト当初から、「無機物から有機物が生まれ、有機物はやがて無機物へと戻っていく」という壮大なテーマを提示されていました。生命は「鉱物表面にエネルギーや水、重力といった様々な要素が交じり合うことで生まれた」と言われています。本パビリオンは、そうした生命の根源的な要素を取り込んでいます。

建物自体はもちろん有機的ではありませんが、重力によって生まれるカテナリーや水の落下の動き、すなわち「物理法則」そのものに基づいてデザインされています。ひと言でいえば、「鉱物の塊」をイメージしているのです。地中から隆起した鉱物の表面に水が流れ、そこに太陽の光が降り注ぎ、空気が触れる。そのような異なるものが混じり合う状態こそが、本パビリオンの「渚」の要素です。生命は「渚」のような場所で誕生したという仮説もありますが、この建築も、まさにそのように絶えず移り変わる境界線の姿を表現しているのです。

身近な例でいえば、水が蒸発して気体になったり、凍って固体になったりするのも、常に変化する境界線の一種です。たとえば「ビーチ」という場所は、異なるものがジャクスタポーズ(対置)し、インターペネトレイト(相互浸透)している空間です。さらに、潮の満ち引きによって境界線はアンステーブル(不安定)で、時間とともに変化し続けます。地図上で海岸線は一本の線として描かれますが、それはあくまで仮想的な線にすぎません。常に動いているその本当の姿を、情報として完全に捉えることはできない。そして、私はそのような「完全にフォローしきれない場所」にこそ、もっとも美しいものが宿ると思います。

万物は渚から生まれる。異なるもの同士がぶつかり合いながらも、そこに調和が生まれる。しかし、それは単なるグラデーションではありません。岩の形や性質のように、異質なものが共存しながら秩序を保っているんですね。

すると「建築」は、結局のところ「境界の編集」だと考えることができます。もし境界を完全に図面上の線として閉じてしまうと、息ができず、光も音も届かない。しかし実際には、空気を通し、光を受け入れ、人が歩くための隙間が必要です。つまり、「完全ではない境界」を設計し、それを編集することこそが建築だと言えるのではないでしょうか。これは検証的な定義に過ぎませんが、異なるものが衝突しながらもエステティクス(美学)を成り立たせている、生きているバウンダリー(境界)。私は常に、そうした状態について考えています。

ですから今回のパビリオンも、特別なことをしたわけではなく、これまで20年以上考え続けてきた、この「境界」についての思想を、そのまま形にしただけなんです。石黒先生に「渚」というアイデアをお伝えしたとき、「それはいいね」と言ってくださったことで実現した。そういう意味では、初めからこのような形になることは決まっていたのかもしれませんね。この「渚」の思想のもと、本パビリオンには、「水のサッシ」(図8)のように形を変える視覚的な仕掛けによって、建築の境界が時間の経過によって変化する要素をとにかく多く取り入れているんです。

遠藤氏の案内によるパビリオン見学での会話に遡る。

普段は東京で活動しているのですが、万博会期前の一ヵ月は半分以上大阪で生活していました。照明のシーンとそのトランジションのコンマ1秒まで、最後の調整を直接やっていましたね。シアターの照明設備を触った経験はこういう所に活かされたと思っています。チームの人達と「あそこをもうちょっと詰めない?」と話しながら、ワンフロア分の展示に対して少しづつ10日間かけて作りましたね。パビリオンは、外装と内装、展示、照明、音響、映像の全てができて完成するでしょう。そこが普通の建築とちょっと違う。担当する人がキッパリ分かれているとドライなものができてしまう。それを避けるために、全部の要素を見て繋いでいくところが私の最大のミッションでしたね。

遠藤氏と取材班一同はパビリオン前に移動した。

パビリオンの周辺に2分に1回霧が噴射しながら、黒い布とメッシュで覆われた膜の表面に水が流れます。今年は非常に暑いですが、このパビリオンに近づくと体感温度が10度ぐらい下がるんです。この丸い石のようなものが、水質計測器になっていて、水中のCO2濃度などをリアルタイムで測り、それを夜の照明のインスタレーションに反映しているんです(図10)。

――パビリオン全体がインスタレーションの一部になっているんですね。ただ、黒だと光や熱を過度に吸収してしまうのではないですか?

遠藤 そのとおり、単に黒のままだとありえないです。でも、表面に水が流れているのと、「すだれ」のようにメッシュになっているのがミソなんですね(図9)。膜構造なので形態はカテナリー曲線なんですが、張力により凹になってゆく各スパンの中央部に向かって、メッシュの縦ラインの間隔を小さくすることで、凸に見える効果が生まれ、全体の形状が滑らかに見えるんです。メッシュの目の細かさも、水が中に入り込まないような細かさに調整しています。そのため水が流れると、内外を視覚的に閉ざす「水のサッシ」になるわけです。同時に霧状の水蒸気を噴出することで、さらに境界を曖昧な状態にしています。今ちょうど、水と霧のインスタレーションが始まりましたね(図8)。

――おお、だんだんと視界が消えていきます!しかも、入口部分の形状が樋を兼ねているんですね。

遠藤 そうです。入口のおさまりもうまくカテナリーを使いながら水が内側に入らないよう工夫しています。京都の山奥、大原の方に太陽工業(膜を提供している会社)の工場があり、そこでモックアップ実験なども行いました。1/1スケールで水を流して実験しながら、メッシュの細かさや膜の張り方などを丁寧に検討していきました。

――なるほど。太陽工業というと、京都大学の小見山研究室が共同研究で膜構造のモックアップを作成した企業ですね、思わぬ繋がりが見えてきました。

遠藤 あと、運営の観点も大事です。設計・施工の先に運営という巨大なものがあり、完成した後でもずっと運営チームと相談を重ねています。ここのパビリオンぐらいですね、外まで並ばないように運営しているのは。中の体験ブースの壁と外のメッシュがダブルスキンになっていて、その間に並ぶようになっているんです。

外から見ると真っ暗なんですが、内側から見ると外が見えるじゃないですか。これもダブルスキンによって明度差が付けられているからそうなっているんです。黒色の話で付け加えると、網戸とかも黒だから外が見通せるんですね。ディスプレイの仕組みもそうです。白は膨張色だから、外の景色がぼやけて見えてしまう、だからこその黒なんです。

パビリオン内の応接室での遠藤氏のインタビューに戻る。

内部に目を向けると、今回の展示は「時間の自由度」が、徐々に変化していくところが特殊です。最初は、博物館や美術館のような「展示形式」で始まります。空間は区切るものの、そこでどう時間を過ごすかは観客の自由です。ところが展示が進むにつれて、次第に演劇や映画のように、決められた時間と空間の中で体験する「シアター形式」へと変わっていきます。演劇や映画は、空間も時間も厳密にコントロールしますよね。このように、展示全体が、「時間の自由度」がなだらかに移り変わっていくよう構成されているんです。

そして、このスムーズなトランジション(移行)を支えているのが、案内役として登場するロボットや猿たちです。あえて人間ではないキャラクターを媒介にして、空間をつないでいく。本来なら人が行う動作を、ロボットが可愛らしく代行する。これは、今回の大きな挑戦の一つでした。

展示は大きく3つのゾーンに分かれています。最初のゾーンでは、「フィギュア」という存在が歴史の中でどのように変化してきたかを紹介します(図7)。そして、次のゾーンへ向かうエスカレーターでは、写真を使うことで、次のコンテンツが徐々に姿を現すような、自然な移り変わりを演出しました。エレベーターの中にも同様に写真を貼ることで、車椅子をご利用の方にも同様の体験をしていただけるよう工夫しています。音は制約があって入れられませんでしたが、それ以外の要素で可能な限り染み出すような体験を設計しました。

上階では、電車の中やリビング、和室といった、日常のさまざまなシーンが並びます。ただし、ここで非常に重要なのは、どれもが「あえて未完成なセット」であることなんです。脚本をつくる段階で、「50年後の世界」をリアルに描こうとすればするほど、かえって嘘っぽく、非現実的に見えてしまった。そこで私たちは視点を変え、お客さんには「未来の世界にいる」のではなく、「未来の世界を再現した舞台セットを、現在の視点から見ている」という立場で体験してもらうことにしました。無理に「未来の世界」へ引きずり込むのではなく、あえて一歩引いた場所から眺める「隙間」を作ることで、かえってお客さんはその世界に深く没入できるのです。そして、その「隙間」にナラティブ(物語)を流し込みます。たとえば、最後のアンドロイドが並ぶ空間が、どこか撮影スタジオのように見えたとしたら、それも意図した演出です(図10)。完全には作り込まず、「未完成」な部分を残すことで、想像力をかきたてる余白を生み出しているんです。

トランジション(場面転換)の演出では、「香り」も重要な要素です。ここまでは視聴覚での表現であったところに、嗅覚が登場することでその転換を支えています。2階から降りていくと「森の香り」から、1階のアンドロイドをイメージした「桃の香り」へと変化します。香りを切り替えることで、階段を下るという単なる移動が、ひと続きの体験になるように設計しています。

展示全体の構成として、上の階では、さまざまなシーンが紙芝居のように次々と水平に展開します。そして下の階の最後のゾーンでは、物語が垂直に展開する構成になっています。これには、岡本太郎の「太陽の塔」の続きをつくりたい、という思いが石黒先生にはありました。太陽の塔が「原生生物から人類誕生まで」を描いたのに対し、今回はその先、つまり「人類のその後」の物語を扱っています。現代は、テクノロジーの急激な進化によって、人間とそうでないものや、自分と他人の境界線が溶け合っている、いわば「第二のカンブリア爆発」の時代とも言えます。国籍や政治といった枠組みではなく、もっと大きな視点で、私たちは自分とは異なる存在とどう関わるかを問われています。テクノロジーが進化する中で、私たち自身の「自分」という感覚さえも曖昧になっていく。そんな時代に、人間は自分たちの意思で未来をどう創っていけるのか。それが問われているんです。技術は急速に進化しますが、人間の本質は、古代ギリシャのソクラテスやプラトンの時代から根本的には変わっていません。だからこそ、私たちは葛藤と向き合いながら、自分たちの手で未来をデザインしていくしかないんです。それが、石黒先生が伝えようとしたメッセージであり、このパビリオンに込められた「みんなの未来」というテーマそのものなんです。

――ロボティクスを取り扱った本パビリオンに関連して、今後アンドロイドやAIは、遠藤さんが惹かれているような、人間の持つ複雑な構造を模倣できると思いますか。

遠藤 アンドロイドやAIがどこまでオートノマス(自律的)になりうるのかは、正直わかりません。ただ、シミュレーションを繰り返し解像度を上げていけば、やがて一見は人と見分けがつかなくなるでしょう。人間も、シミュレーション的に世界を理解しようとする側面はありますから、似たような振る舞いを見せることもあるかもしれません。ただ「それっぽくなる」だけで、やはりコアは空洞なんです。

しかしながら人間の本体は実存そのものであり、空虚でもある。AIは「漸近線」は表現できるけれど、実存には届かないのではないか。結局は、解像度の問題なんだと思います。デジタルが進化し、あまりにも自然で、人間の目の解像度が追いつかなくなると、デジタルもアナログも人からしたら区別できなくなる可能性も十分にありえます。まさに「デジタルネイチャー」(落合陽一氏が提唱する、デジタルとアナログが融合した未来の自然観)ですね。いずれにしても、人間というフレームが、定義としても物質としても拡大することは間違いないので、模倣の分母の更新の上での未知なる世界が待っていると思います。

――学生時代から「渚」という考え方に惹かれていたということでしたが、2016年を期にサイエンス分野との関わりが強くなったことは、遠藤さんの「渚」という考えにどのようなに影響を及ぼしていると感じていますか。

遠藤 そうですね、いまのご質問で初めて意識的に考えたかもしれません。しかしそれは、「人とアンドロイドの渚」として置き換えられる話かもしれません。つまり、機械と人間のあいだにある「渚」とは何か。その境界は溶けていくものですが、結局はフレームとスケールの問題なんです。どの枠組み・尺度で見るかによって、距離のあり方も、差異の意味も変わってくる。ミクロなのか、マクロなのか。その視点で世界は全く異なって見えます。だから、まだ上手く言語化できないですね。

ただひとつ言えるのは、いま私たちは、まるで1920年代に匹敵するような、凄まじい時代にいるということです。構成主義、モダニズム、未来派…かつて世界が一気に動き出したあの時代。若い頃は「20年代に生まれたかった」と本気で思っていましたが、今すべてが渾然としていて、すべてが面白いと感じています。

――サイエンスとの融合を経て、今後遠藤さんがどのような活動を展開されていくか、非常に気になります。

遠藤 「ワクワク」そのものが、私にとっての探求なんです。サイエンスというテーマが最初にあるのではなく、「ワクワクする方へ進んでいたら、結果的にサイエンスとつながっていた」という感覚に近いです。まさに「惹かれるもの」だと思います。

――私たちは、「惹かれる」という心のはたらきについて、万有引力のような関係性をイメージしているのですが、遠藤さんはどのように捉えていらっしゃいますか。

遠藤 「惹かれる」というときの「引力」については、定量的な側面と定性的な側面の関係が、特に難しいと思いますね。 たとえば重力のように数値で計算できるのは「量」の部分。でも、そこには「惹かれ合う理由」のような「質」のパラメータ(変数)も存在する。

そして、この「定性」が力になる瞬間があると思います。結果として、定性的なものが定量の世界に姿を現す。人類はずっと、魅力的なもの、すなわち「どうしてそれが美しいのか」「なぜ惹かれるのか」を言語化しようとしてきました。それはつまり、定性的な感覚を定量的に置き換える努力をしてきたということなんです。

でも、そこにアルゴリズムが入りはじめると、話は少し怖くなる。すべてが数値化され、最適化されていくと、感動さえも制御されかねないからです。そう考えると、50年後を想像することさえ難しい。ましてや1000年後なんて、到底わからない。今回のパビリオンでは、その「1000年後の世界に無数のバリエーションがある」ということを示したかった。提示されているのはあくまでサンプルであって、それぞれが自分なりの未来を考えて欲しい。私は、そのための仕組みのお手伝いをしたつもりです。

――最後に、学生に向けてメッセージをお願いします。

遠藤 私の活動は、自分の好きなものを組み合わせてきただけなんです。音楽が好き、ライブが好き、DJが好き、踊るのが好き、そして建築も好き。その延長に今の仕事があると思っています。結局、自分が「なぜそれが好きなのか」をとことん掘り下げることが大事なんですよ。なぜそう感じるのかを何度でも自問して、すべての「なぜ」に答えられるようになると、もうブレない。そうして集まった「好き」の集合体が、自分という星座をつくるんです。

加えて、ずっと同じ環境の中にいると、どうしても同じような結果に収束してしまう。だから僕は意識的に「ガチャ」を回しに行くようにしてきました。オランダに3年、スリランカに1年、タイに13年。そんな経歴の建築家はなかなかいないでしょう。つまり、自分の環境そのものすら、デザインしてきたという感覚なんです。

いわば「人生のコンテクストをオルタナティブに変える」試み。自分自身が興味があったり、縁を感じたりしたところに投資をすると、ほかの人とは異なる文脈や経験を得られる。もちろんそれで大成功するかどうかはわからない。でも、少なくとも自分らしく生きていられるし、幸せに生きられると思っています。

参考文献

図1~図2、図8~14 撮影:traverse26 編集委員

図3~図7 提供:遠藤治郎 Jiro Endo

遠藤 治郎 (えんどう・じろう)

東京生まれ。フェスティバルデザイナー・建築家・照明デザイナー・空間デザイナー。合同会社SOIHOUSE inc. 代表。オランダで 3 年、スリランカで 1 年、タイで 13 年の滞在を経て、2016 年より東京を拠点に活動。 2025 年 大坂・関西万博 「いのちの未来」館 / 建築・展示空間ディレクターを担当。

略歴

1991 武蔵野美術大学造形学部建築学科卒業

1991-1995 アールアス設計工房勤務

1996-1998 (有)インテンショナリーズを大堀伸、鄭秀和と共に設立、取締役。

1998-2001 オランダで学生と子育て。guesthouse を遠藤幹子と共に設立、代表。

2002-2003 コロンボ郊外にguesthouse-Colombo を設立、代表。

2002-2003 国立モラトワ大学建築学部建築学科研究室・名誉助手兼非常勤講師

2009-2016 王立キングモンクット工科大学トンブリー校School of Architecture and Design 非常勤講師

2013-2020 タイ法人SUPERSWEET CO,.LTD 共同設立、取締役。

2016-2021 国立研究開発法人科学技術振興機構 日本科学未来館 事業部展示企画開発課 任期制専門職

2019- 現在 合同会社SOIHOUSE 代表

2020-2021 国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)戦略構築アドバイザー

2021-現在 大坂・関西万博 シグネチャーパビリオン 「いのちの未来」館 / 建築・展示空間ディレクター