鳴川 肇|手が届く幾何学 -構造からプロダクトデザインへ-

インタビュー:2024/08/11

聞き手:四十坊広大、松尾侑希乃、山田智也

traverse25で12回目を迎えるリレーインタビュー企画。前回のインタビュイーであるデザイナーの野老朝雄氏から鳴川肇氏へとたすきを繋いだ。建築の出身である鳴川肇氏はグッド・デザイン大賞を受賞したオーサグラフをはじめ、建築に近いものからプロダクトデザインに至るまで様々なデザインを手掛けている。今回はWHAT MUSEUMで開催されていた「感覚する構造」展にお邪魔し、鳴川氏が展示されている作品について鳴川氏本人からご案内いただいた。その中で、魅力的なデザインが生まれるプロセスや根底にある思考について教えていただくとともに、プロジェクトへの関わり方、建築で学んだこととの関係性について鳴川氏の考えをお伺いした。

以下、野老朝雄氏からの推薦文である。

オーサグラフを最初に見た時の衝撃は忘れられない。

意味が全く理解できなかった。しかし美しかった。そして作家本人の解説の下、少しずつ理解していくにつれ、制作過程のストラグルやその美に対して、逐一改めて感動を覚えてきた。未だ完全に理解をしていないであろう私は今もびっくりし続けている。オーサグラフは鳴川の代表作であるが、作家としての鳴川の氷山の一角なのだ。

いつか日本の紙幣の柄がオーサグラフになりますように。

野老朝雄

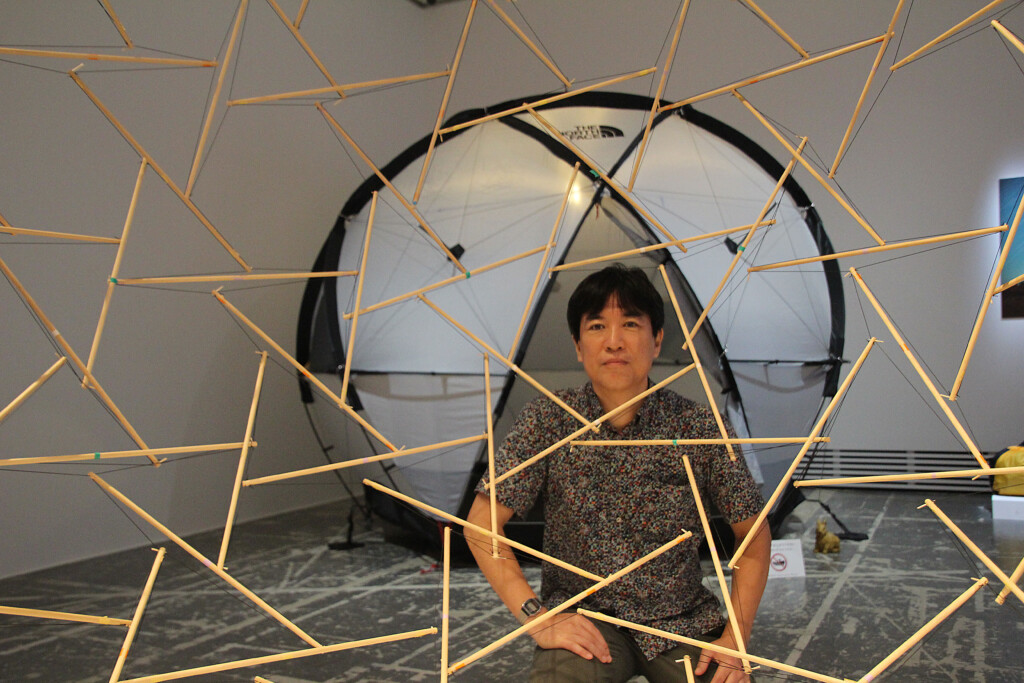

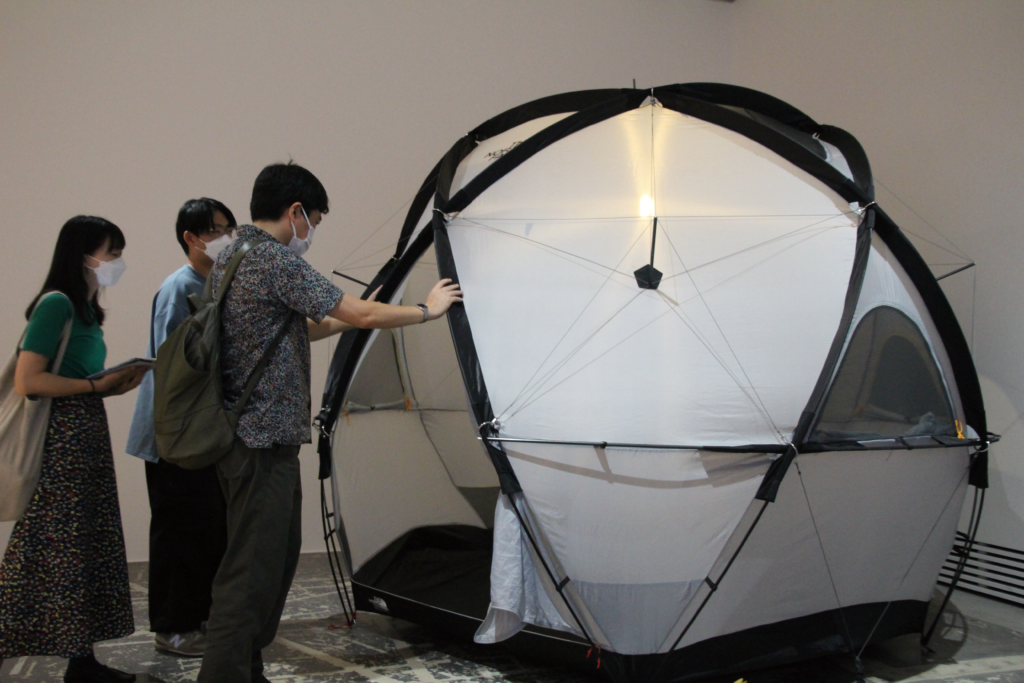

図2 WHAT MUSEUMでの鳴川氏の展示の様子

図2 WHAT MUSEUMでの鳴川氏の展示の様子

本インタビューにあたり、WHAT MUSEUMで開催されていた「感覚する構造」展にお邪魔し、鳴川氏に展示されている作品についてご案内いただいたことを、前半部分に記す。後半部分は、場所を移し、鳴川氏にインタビューをお受けいただいたものである。

――まず、「感覚する構造」展で展示されている作品についてお伺いします。

今回ご案内するのは「感覚する構造」展というもので、前期、後期の二回に分けて開催される大規模な展覧会です。「法隆寺から宇宙まで」というテーマで、日本の構造家が若手からベテランまで作品を展示していて、主に模型を主体とした展示となっています。

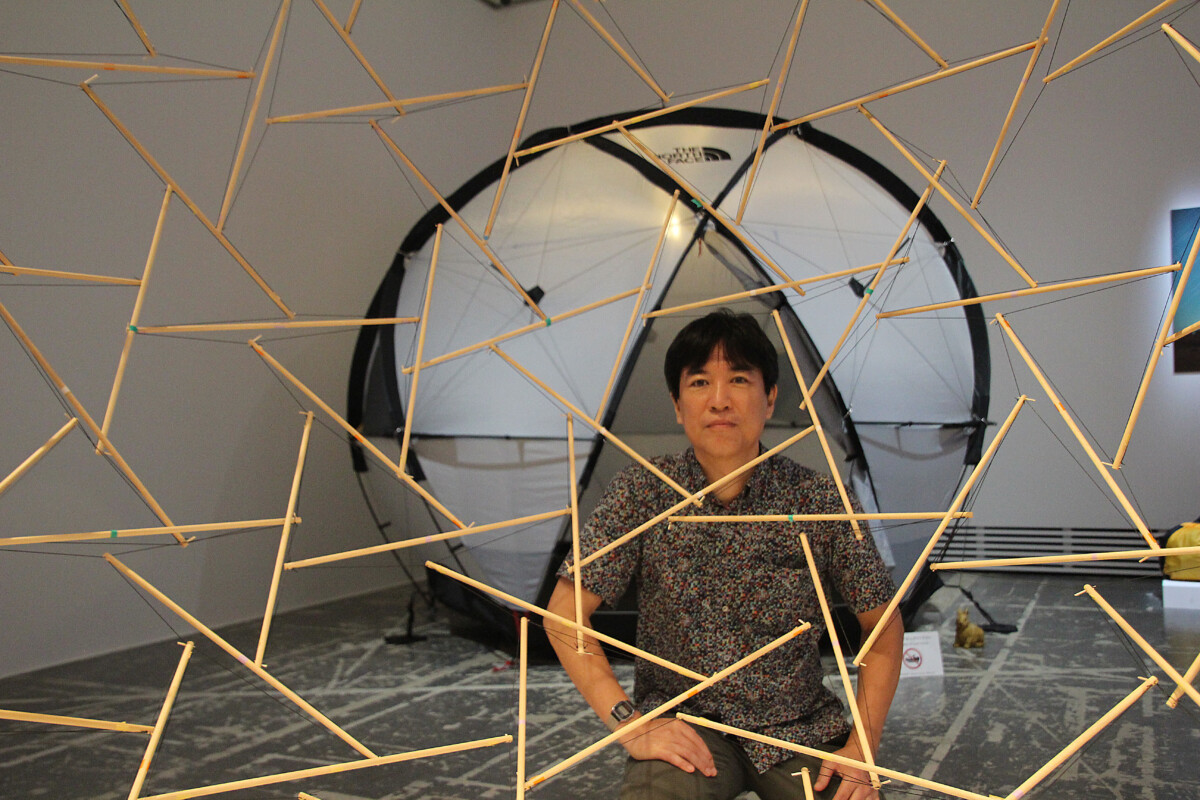

僕自身は構造設計の分野でのキャリアが浅く、2年半ほど佐々木睦朗構造計画研究所に勤めていた程度です。その後、事務所を辞めてから制作する分野が多様化しました。今日お見せするのはこの展覧会の展示作品です。【図2】最初は構造設計に関連した作品から始め,プロダクトデザインやファインアートに関連した作品の流れで展示を紹介します。

1.「Geodome4」

図3 Geodome4

図3 Geodome4

これは、ノースフェイスと共同開発したドームテント【図3】で、建築とプロダクトデザインの中間のようなものを構造設計なども含め設計しました。この「Geodome4」はもともとバックミンスター・フラーがノースフェイスと共同開発した初代のドームテント、2mドームを参照しながら課題を設定し、アップデートしたものです。天井高2.1m、直径は3mで4人用のドームテントです。この天井高は居室の必要天高が2.1mということを意識しました。そのため、テントの中では大人が立って歩き回ることができます。また、直径を小さくして2mドームと高さを同じにするために、普通のドームテントと違い、半球よりも下をつくる,ということが挑戦的なポイントでした。というのもドームテントに通して仕込むアルミポールの曲率が小さすぎて跳ね返りが強すぎて当初は無理ではないか、と疑念があったからです。しかし、信頼している中国の製作工場の担当技術者から、スリーブ1の設計を微調整すればいけると提案いただきスリーブとフックを併用する設計を加えました。結果、組立て時にスリーブ通して立ち上げる。その後足元のポールをカチッとフックで止めることで、ポールがどれだけ突っ張っても問題なく組立てられる構造ができました。

フラーの2mドームでは12本使用していたアルミポールは6本まで減らすことができたのですが、その結果、全体の強度が下がりました。背を高くしたことで風を受ける面積が増え、バタつきやすくなるのも強度不足になる要因でした。そこで、自転車の車輪のような構造を導入しました。中心にハブとなるポスト材を設け、そこから放射状に10本のワイヤーで補強するデザインです。構造の専門的な話になりますが,このスポーク構造を後述のテンセグリティだという人もいますが違います。テンセグリティはワイヤーとポールが相互補完して成立する組立てにくい構造体です。このテントはそんな高度な技術ではありません。このワイヤーがなくてもポールだけで自立します。そもそもピンピンに張ってしまうと肝心の台風が来たときに、余力がなくて壊れてしまう。なのでほどよく張りつつ風が吹いたときに初めて力がワイヤーに流れるよう工夫しています。テント全体が柔軟にぎゅーっと変形しながら風圧を逃がす仕組みです。これにより、変形しながら風上側と風下側で力を流し合って耐えるようになっています。その結果、風速26m、時速にして100㎞まで耐えることができます。

このテントは内側の白いインナーシートというテント膜の外側に、完全防水の黄色いフライシートを被せた二重膜構造となっています。2mドームでは組立てに30分かかっていたものを、この家庭向けテントでは、「両親2人で、10分以内での組立てられる」を目指しました。また、重量に関しても、2mドームは22kgだったものを、その半分を目指し,11.7kgに納めることができました。そのおかげで大人一人で運べ、キャスター付きキャリアケースで運べます。飛行機の預け荷物基準(20kg以内)にも収まります。

このテントは本来レジャー用のキャンプテントです。ですが我々世代は大学生時代に阪神淡路大震災を経験し大人になって東日本大震災を経験しました。この経験から長年避難シェルターとして通用する作品をいつか設計したいと考えていました。そしてこの開発がそのチャンスだと感じ、災害時には医療テントや避難住宅としても使用できるよう、自らハードルを上げてチャレンジしました。

このくらいのスケールですと人が寝泊まりするプロダクトである点などで建築と共通する要素はある一方、原寸で試作した結果をもう一度設計に反映できます。原寸では検証できない建築案件と異なる点です。具体的には商品化までの2年間でノースフェイスのチームと5つの試作品を作りました。その間,韓国や中国の工場、風洞実験場を巡り、キャンプ場で実際に寝泊りして使用実験しながら設計をアップデートできました。

このプロジェクトでは、構造解析から設計、3Dモデルの作成、実物模型や製作図面の作図、中国の工場での検証、韓国での風洞実験まで、全工程に学生を深く関わらせました。というのも、大学での学びと実務で求められる設計能力が違い、苦い新人時代を過ごした経験があり、

その経験から社会実装前提のデザインを研究室の学生に経験させています。それによって実践的なデザイン能力が身につくだけでなく、実践的なディテールからテーマ性の高い研究に発展させることも狙っています。共同開発する企業には、学生にとっての教育的価値が必要なことを理解してもらい、通常より開発時間がかかる点を了承してもらっています。時間的猶予を作り、具体的に考えをかたちに反映するかじっくり取り組んでもらっています。また、モデリングは文章に替わる言語と捉えて多くの模型を制作し、比較検討を重ねるようにもしているのが大きな特徴の一つだと思いますね。

2.「テンセグリティドーム」

もともと自分は、大学院の時にテンセグリティ構造を研究していました。テンセグリティは、1962年にバックミンスター・フラーが特許を取った、史上最軽量と謳われた構造体のことです。フラーらは当時は直径3kmの球体をつくって膜で覆えば、太陽光によってドーム内の温度が1度上昇することで浮力が発生して浮き、そこからロケットを打ち上げるプロジェクトをNASAとやったりしていました。60年代っぽくていいなと思うんだけれど、自分の知る限りこれまで実現した真のテンセグリティによる建物って川口健一先生のホワイトライノくらいかと思います。作るのが難しいからです。棒と棒が接触せず、全てのワイヤー材にプレテンションを加えて”縛り上げ”でかたちが決まる。でも、これ,どうやって作るの?っていう話なんですよね。特許図面には目の前の展示物と同じものが掲載されています。ですが特許書類を読んでも、作り方も構造としての挙動も全然わかんないんですよね。例えば、1箇所紐をプチンって切ったら全体がバラバラになるって勘違いしている人もいっぱいいるんです。しかし、模型をつくると、一本紐を切ってもわずかに変形するだけだってことが分かります。こうして文章と模型のギャップを埋めることができます。それがゆくゆくは模型と建築のギャップも埋めることにもつながる,と仮説を立てました。30年前にそんな問題意識のもと、30本の棒でできたテンセグリティ構造の模型の作り方を修士論文でまとめました。だけど、模型の作り方とテンセグリティ構造の建築サイズの建設方法ってまた違ったギャップが残っているわけです。そのギャップを半分埋めるべく、てのひらサイズの模型と建築物の間を埋めるサイズ、つまり身長より高い直径2mのモデリングマニュアルを作ってみないかと鳴川研の学生,山下麗さんに声がけしました。自分の修士論文では1500円で3時間半ぐらいで作れるものを30年前提案しました。山下さんはデザイン専攻の大学院生が10万円以内で短時間で作れるような棒とひもが270本で構成されたものを研究対象に選びました。そのひもすべてをピンピンに張らせるには270×2の540個のターンバックル2が必要ですがそれだけで10万円ぐらいかかってしまう。加えてすごく重くなりますよね。軽量を謳う構造ですのでターンバックルを用いず作れなければならないわけです。

さてこの展示作品では一般的な釣具店で手に入る釣り糸とつまようじを使っています。だから安く作れるんです。そしてこのつまようじによって固定されている棒が釣り糸のどこにとりつくのかによってテンションを調整できるように工夫されています。こういった泥臭いエンジニアリングを積み上げることで、過去60年間建築の実現になかなかつながらなかったテンセグリティ理論を発展させることができます。もちろんコンピューターを使えば何でもできますが、結局最後のところは手を動かすことがまだあと数年は大事だと思います。

あと、普通、ジオデシックドーム3をつくる時には数種類の長さの棒を用いるんですけど、フラー特許の書類に掲載された実施例には棒の長さを1種類にできるといっているんですよね。自分は昔からほんとかなと疑っていたんですが、山下さんが実製作することで正しいことが確認できたのでした。それがこの目の前にある作品です。

3.「テンセグリティツリー」

図6 テンセグリティツリー

図6 テンセグリティツリー

フラーは先ほどのジオデシックドームのような半径と棒の長さの関係で設計をコントロールできる幾何学的に純粋な球体に合理を見出していました。けれど、この技術でもっと自由な形もつくれる,と思って、ここにあるテンセグリティツリー【図5】をつくりました。これと同じものを15年前に木で作りました。ISSEY MIYAKEとコラボレーションさせてもらった時に、このツリー形状のテンセグリティを店舗で展示したいと依頼を受け13個作りました。

これは36本の棒で構成されています。お互いの棒同士はくっついていなくて、宙にうかびながらも自立しています。伸び縮みがほとんどないステンレスワイヤーとアルミで製作したため精度が求められ難しかったです。

その年の新作ラインナップを同時公開するため世界中の9店舗でこれらのテンセグリティツリーを一斉に設営+展示する必要がありました。鳴川研メンバーが世界各地に赴き組み立てる予算はなかったため、現地スタッフに組み立てていただくしかありませんでした。ショップスタッフが必ず組立てられるように段取りするところが結局一番難しかったですね。

作品の詳細ですが、当初表面をサンドブラスト仕上げする予定でした。しかしISSEY MIYAKEの店舗の内装には仕上げにサンドブラストを使ってるものが多くまぎれてしまうと指摘を受けました。それで鏡面仕上げしたのちグラインダー仕上げするという方針に変更しました。建築学科の学生って素材とか仕上げに関する知見を見下す傾向があります。ですが、表面加工の方法など詰めの作業こそ大切なプロジェクトもあることを学生と共有できました。

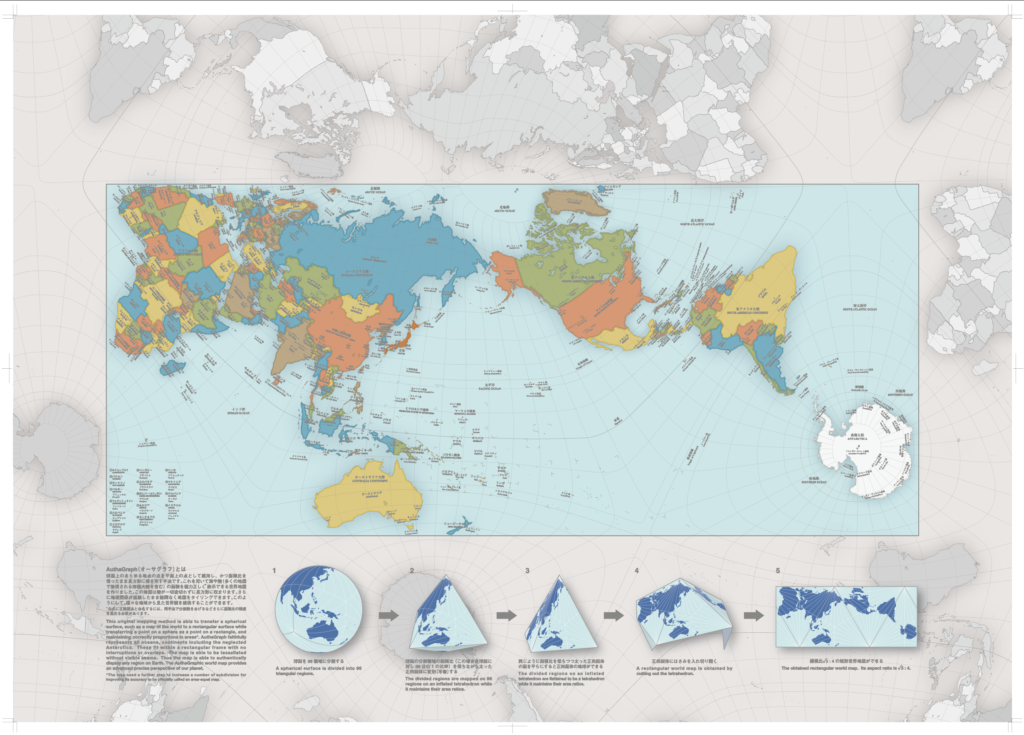

4.「オーサグラフ世界地図」

ここまで構造に関連していました。が、ここから脱線してゆきます。

我々は440年間メルカトル図法などを使ってきました。ほかにも正距円筒図法の地図や、サンソン図法などあります。今だったら皆さんGoogleマップのようなデジタル地図をよく使っています。メルカトル図方は北北西に向かって船を進めるとどこに辿り着くか地図上にまっすぐな直線を定規で引くと実施の航路を描けるという利点があります。しかし南極が大きく歪んで、巨大化します。グリーンランドもオーストラリアの3倍ぐらいの大きさに見えるけど、実はおんなじぐらいのサイズであるという例からも課題を抱えています。

その問題を直す試みはありました。1946年にバックミンスター・フラーが発明したダイマクションマップは評価が高い提案の一つです。南極の大きさも形もかなり正しく描かれています。でもそのトレードオフとして地図の輪郭がギザギザで見づらい。このダイマキシオン・マップでは太平洋が3つの領域に分断されています。それでは太平洋を横切るエルニーニョの動きと悪影響を与える陸地上の経済状態を分かりやすく図示できないのは残念ですよね。

ということで、メルカトル図法のように長方形に収まりつつ、ダイマクションマップのようにゆがみが少ない地図をつくろうと考え、この「オーサグラフ世界地図」【図7】を考案しました。先ほども言いましたが、「オーサグラフ世界地図」はダイマクションマップの投影幾何学を参考に作りました。ダイマクションマップは二十面体を採用しています。それは正二十面体は正多面体の中で球面に一番近い。そのためにゆがみが少ないとフラーは考えたに違いありません。一方オーサグラフではそれを面数の一番少ない正四面体まで落とし込むことにしました。ただ、球体を一気に正四面体にするとゆがみが大きくなってしまいます。そこでまず球面を96の領域に分け、そこから球を太った正四面体に変形しつつ、96の球面領域から太った正四面体を96分割した領域にそれぞれ転写させます。そして、太ったおなかをぺちゃんこにする中で、96の曲面領域を正四面体に96分割した領域にそれぞれ転写させることによってゆがみを抑えながら球体を正四面体まで落とし込むことができ、これを切り開くことでオーサグラフが出来上がります。

オーサグラフの一点目の特徴は、海岸線が切れないという点です。妻から「子供でも分かるぐらいわかりやすい地図でないとおんなこどもは誰も興味もたない!」と言われ,今の地図のレイアウトと同じ「日本が真ん中で、左にロシア、右にアメリカ」という汎用の世界地図と陸地の位置関係が変わらない、かつ海岸線が切れない投影の設定を探して見つけました。

オーサグラフの二点目の特徴は、行き止まりのない球面世界を平面で再現しているということです。正三角形に分割できる特徴を活かすと、一部を切り取って、回転して反対側に付け加えても成り立たせることができるんです。この特徴によりこれまで表現が困難だった地図表現が可能になります。例えば日本からアルゼンチンに行くときにシカゴ経由で行く航路があるけど、カンタス航空ではオーストラリア経由で南極回りという経路があるといったことも表現できます。同様に、この長方形をスライドするとブラジルを中心にした地図や南アフリカを中心にした地図をつくることもできるんです。もちろん形のゆがみも抑えることができるとは言ってもどうしても形のゆがみは残ってしまいます。ですのでどこに正三角形の頂点を持ってくるかによっては、とても見づらいものとなってしまいます。そこは気を付けるようにしました。この地図では僻地中の僻地みたいなところが頂点になるようになっているんですが、そこには、ナポレオンが幽閉された島や、スペースシャトルの緊急着陸場、フランスの核実験場などがあることに後から気づきました。僻地ならではの活用方法がおもしろいなと感じています。

この地図は陸地が切れないことを最優先して作った地図です。同時に従来の世界地図が緯度経度に囚われて作成されているから根本的な課題を抱えているんだと問題意識に基づき作った地図でもあります。ですので緯度経度はわかりにくくなってしまっています。

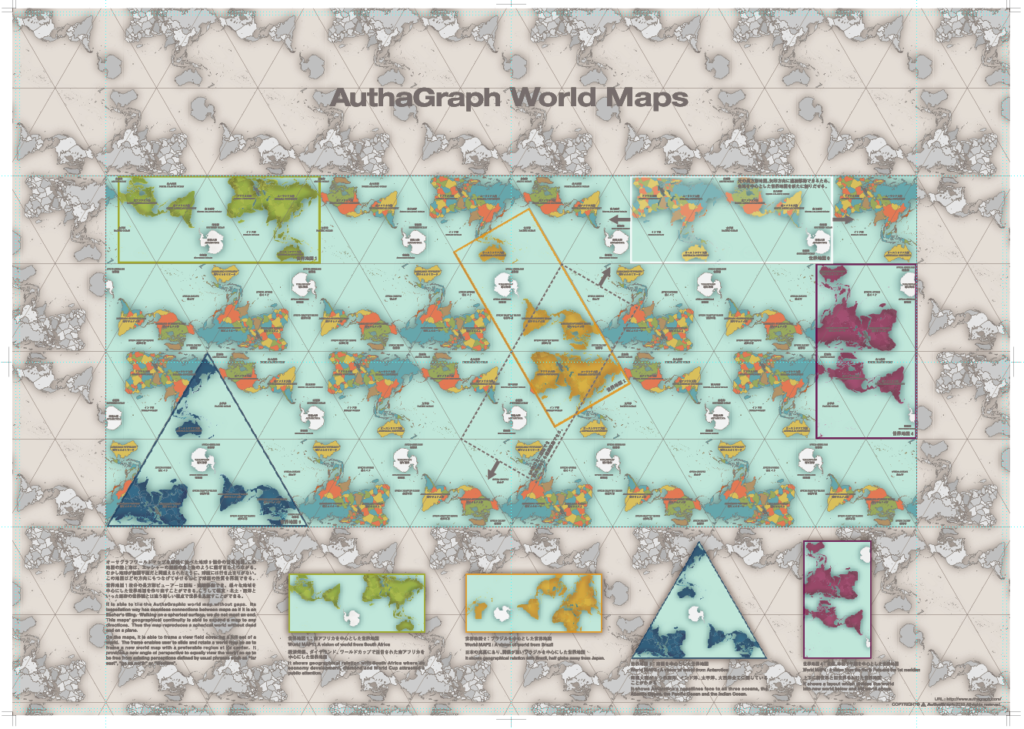

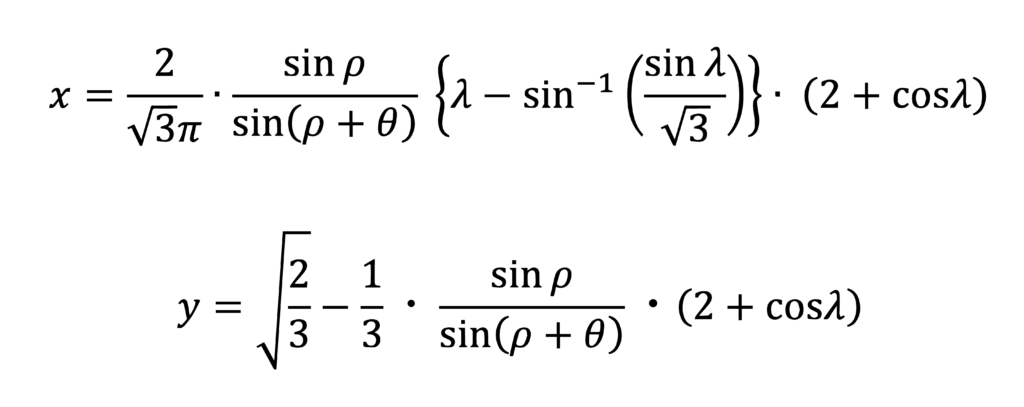

このオーサグラフ世界地図は2009年にICCという美術館で、2010年に地図学会で発表されました。すごく好意的に受け入れてもらえた一方で、地図図法っていうものは投影式で表現できないといけない,投影式を導出できれば本格的な地図投影として認められると助言をいただきました。だけどこの投影式導出についてはずっとさぼってしまってましたね。デザインプロジェクトや創作作業の方が楽しいですから。ですがコロナ禍に入って巣篭もりが半ば推奨されやっと論文書こうって雰囲気になりました。投影式に詳しい先生に連絡を取り手取り足取り数学について指導いただき少しずつ基礎知識を身につけてゆきました。でも投影式とは地球上の任意の緯度経度が、地図上のxy座標のどこに来るのかということを一対一で紐づける式のことなので、緯度経度を使って表現しないといけない。でも、オーサグラフは緯度経度に批判的考えを持って、正四面体を使った,いわゆる正多面体図法であるために、まともな投影式の導出はできないと。

そんなふうにして頭を抱えてたある時のことでした。もともとこの地図は”おなかが出てる正四面体”からつくられたものだと説明してきたのですが、ふと円錐が4つ合体してるかたち,にも見えたんですよね。実際にはわずかに異なるので円錐とはいえないんですが。ここで大切なのは円錐を用いた円錐図法は西暦2世紀からあるものなので、円錐図法に連結できれば歴史ある円錐図法の技法を使えるのだから投影式がかけるかもしれないと見通しが立ちました。検算も含めると2年かかりましたがやっと去年完成を迎えました。

もともとはすごい長さの式だったんですけど、アドバイスをもらったりしながら項を一つずつ消してゆき、一行の数式で収めることができたんです。

5.「平行カメラ」

物の見え方に対しても興味を持っていて、この平行カメラという作品は画角0という概念をどう見せるかというアイデアの一環として、インスタレーションにしたものです。

例えばジャンボジェット機の絵であれば(展示パネルを指して)遠くにあるドアのほうが手前にあるドアより小さく見えますよね。これは、遠近法=透視図法というものを使って描くからですよね。だから身長170センチの人がこの絵の背景の遠くでパラシュートで降りているとしたら豆粒のように描かれる。写真でも同じような描かれ方をされますが、写真機と透視図法はピンホールカメラっていう共通のオリジンを持っているんですよね。ピンホールカメラは、物体にあたった反射光が小さな穴を通ってスクリーンに逆さまに映される現象を用いています。同じ大きさのものでも遠近によって像の大小が変わってくるものになっています。

でも、建築設計で用いる立面図や平面図ではそうじゃない描き方をしますよね。先ほどのジャンボジェット機を描いた立面図を考えることにします(展示パネルを指して)。身長170センチの人が翼の先端に立っている。その背景にパラシュートで降りる170センチの人がいる。とするとこの二人は同じ大きさで描かないとダメ。それは物を平行に投影する。つまり平行に投影するということは、画角は0になりますよね。そのような図面の描き方と同じ見え方をするハードウェアーとしてのカメラって自分が調べた限りこの世にまだないんですよ。そこで、画角0カメラをつくろうと考えました。

ものに対して平行に画角0にするということは、投影の幾何学上とても細長いストローみたいなカメラが必要だとなって、そのままストローを使いました。このカメラの模型の一つにはストローが1900本入っています。原理はすごく簡単です。被写体に当たった光は四方八方に発散していくんですけど、そのうち平行に並べられた1900本のストローを通る光は全部同じ方向に向かって平進し箱の反対側に仕込まれたトレーシングペーパーに投影されるので、元の大きさのまま投影される仕組みです。平行カメラを

通してみた時と通さずに見た時との見え方の差がわかりやすいように顔の高さ付近のところに覗き穴をあけています。【図10】こうして見ると、少し大きさに差があるのがわかりますか?

また、このストロー1本を1画素としても箱一つでは1900画素しかなく、被写界深度も浅くて、離れたらすぐにぼけてしまうんですが、このカメラの箱ユニットをいくつも積み重ねて大きなカメラを製作し,人の大きさをうつすことができるようになりました。頑張ってストローを16万本をこのカメラの中に詰めました。ちなみにストローをもっと長く、細くすると画素数や被写界深度も向上できます。ただ、これが実際にどのようにして使われていくかは全然想像がついていません。今のところは研究レベルですが、立面図と同じ写真が取れたら面白いと思いませんか。実際に建築をやってみると図面で描いたのと全然建物の印象が違うなんてこともあるんですよね。そういう現実と頭の中の誤差みたいなものを楽しみたいなと思ったんですよね。

注

1.スリーブとはテント生地に取り付けた細長いトンネル形状のガイド、アルミポールを通す

2.テンションの長さを微調整する金物

3.フラーのテンセグリティの発明はジオデシックドームの進化系という観点が強い