自治寮と、暮らしの姿

座談会:特集「自治寮と、暮らしの姿」を振り返る

参加者:井上青葉、川村宗生、榑谷夏香、四十坊広大、平川礼子、松尾侑希乃、山田智也

この座談会では、それぞれの寮を担当した編集委員が書いたエッセイをもとに、各寮の特徴や論点について話を進めた。議論で出てきた論点を他の寮に当てはめ、横断的に考察を広げることに重点を置いたうえで、エッセイで挙げられた『大事な点』や『面白かった点』について議論を深めると同時に、エッセイに載っていない部分、たとえば『雰囲気が良かった』『印象的だったエピソード』といった感覚的な話や個人的な感想も共有していった。

最後に座談会を通じて、この特集で見えてきたことのまとめを行う。

論点1:空間構造とコミュニティのあり方の関係性

——まず最初の論点として、「空間構造とコミュニティのあり方の関係性」について議論する。各寮において、空間構造がコミュニティにどのような影響を与えているのか。この点については、榑谷がエッセイで取り扱っている。

榑谷 インタビューの中で特に印象的だったのは、寮生の方々が、サロンの立地がコミュニティ形成に大きな役割を果たしていると何度も話していたことです。他の寮と比べても、日々の生活動線の中に自然にサロン的な空間が存在していて、それが大きな特徴だと感じました。

川村 確かにサロンは、コミュニティの中心になっている印象がありますね。たとえば、サロンが玄関の近くにあることで、人の行き来が自然と生まれて、誰がいるのかが日常的に把握できるようになっていると感じました。

——吉田寮について。

平川 吉田寮は、外部に開かれた大きな食堂が特徴的ですね。不特定多数の人が集まって、思い思いに過ごしている姿が見られました。強いコミュニティというよりも、流動的でノマド的な性質を持つ空間だと感じました。そのため、コミュニティ形成に空間が強く影響しているという印象はあまり受けなかったです。

四十坊 確かに吉田寮の食堂は、住人だけの空間というより、もっと広い団体や母体とつながっている場所のような印象ですね。西部講堂と似たような存在かもしれません。住んでいる人だけでなく、利用する人たちがそれぞれの使い方を決めている点が面白いと思います。その結果、住人のためのコミュニティというよりも、複数のコミュニティが重なるマルチユーススペースとして機能しているように感じます。

平川 実際、インタビューでも、固定メンバーだけで集まるというより、いろんな人と交流することが多いという話がありましたね。吉田寮全体にはいくつものコミュニティがあり、それをまたぐように人が行き来している感じがしました。

——恵迪寮ついて。

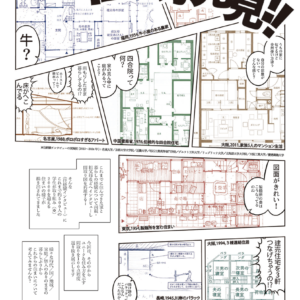

井上 恵迪寮では、真ん中に大きな共用棟があって、そこがエントランスとして機能しています。その共用棟から6つの棟が接続しており、それぞれが生活の中心となる場として分かれています。共用棟と居住棟がきちんと住み分けられていて、共用棟が生活の中心としてしっかりと機能しているのが特徴的でした。

イベントなどの際には、みんなが真ん中の共用棟に集まってきて、全体として賑わいが生まれる構造になっている点が印象的です。一方で、恵迪寮では各棟の1階にお風呂があり、それぞれの棟ごとに分かれているため、全員で共有する形にはなっていないのが特徴だと思います。

松尾 そうですね。共用部は全員が集まるのには適している一方、普段のんびりくつろぐには少し広すぎるようにも感じました。リビングというよりも、大きなホールのような印象でしたね。

四十坊 これまでの話を聞いていると、日就寮ではサロンだけでなく、お風呂もすごく重要な役割を果たしているように感じます。熊野寮や吉田寮ではシャワーだけ、恵迪寮では小さな浴槽があるもののあまり使われていないのに対して、日就寮には立派なお風呂がありました。

寮に帰りたくなるような、いわば魅力的なお風呂で、そこへ行く際にサロンを通るため、人と自然に顔を合わせたり、アイスを買って談笑したりする。銭湯の休憩スペースのような雰囲気を感じましたね。

——熊野寮について。

山田 私が熊野寮を訪れたとき、特に印象に残ったのは、食堂横の廊下に寮外から多くの人が訪れていたことです。日就寮では入口がしっかりしているのに対し、熊野寮はどこからでも自由に出入りできるような開放性が感じられました。

榑谷 そうですね。他の寮では食堂にソファーや寝具が置かれていたのに対し、熊野寮では長机がしっかり並べられていて、対面で座る形が取られていました。そのため、少しフォーマルな印象がありました。食堂としての用途を重視して作られている感じがしますね。

四十坊 確かにそうですね。栄養士さんが衛生環境を指導してくれるなど、全体的にフォーマルな印象を受ける要素が多いように思います。

論点2:コミュニティの構造とその特徴

——次の論点、各寮のコミュニティ構造について。熊野寮においてはどうか。

四十坊 熊野寮は、一つの大きなコミュニティで構成されているのではなく、居住棟や居住階ごとにブロックが形成されていて、それぞれのブロックが談話室を中心にコミュニティを作っています。このブロックごとのコミュニティが熊野寮の大きな特徴ですが、その一方で、どうしても閉鎖的になりがちという点もありますね。

寮全体の自治会としては、ブロックの論理に偏りすぎると風通しが悪くなるので、寮全体の理論を優先すべきだという意見もあります。ただ、音楽室や喫煙所などの共有スペースでは、ブロックを横断したコミュニティが生まれている点も興味深いです。

——恵迪寮について。

井上 恵迪寮の特徴の一つとして挙げられるのが「部屋替え」というシステムですね。このシステムがあるおかげで、熊野寮のようにブロックごとの強い帰属意識ではなく、寮全体に対する帰属意識が強い印象を受けました。

実際に泊まらせていただいたときには、定住というよりも、一時的に生活しているような浮遊感がありました。また、先ほども出た共用棟の話ですが、共用棟が大きな空間として機能しているので、ご飯を食べたり、イベントを行ったりと、寮全体で活動する機会が多く、これが一体感を生み出しているのだと思います。

四十坊 確かに、この部屋替えというシステムは、メンバー間でトラブルがあったり、行き詰まりを感じたときに、別のコミュニティに移ることを可能にしているようですね。その意味では、部屋替えがセーフティーネットのような役割を果たしているとも言えそうです。

——日就寮について。

榑谷 日就寮は、全体的にコミュニティの固定性が強いように感じました。吉田寮のようなノマド性とは対照的な性格を持っていますね。インタビューでも、「誰かの部屋に集まる際はメンバーが固定的であることが多い」という話がありました。各階にある集会室も、麻雀をする人が麻雀部屋に集まるといったように、用途ごとに部屋が決まっている印象です。

また、居住空間についても、人数が少ないことから基本的に一人部屋が中心です。炊事場が居住部に隣接しているため、食事もそれぞれが自分のペースで行う仕組みになっています。そのため、吉田寮のような流動性やノマド性は感じませんでした。

ただ、その固定性を乗り越える工夫もありました。たとえば、サロンを活用した物販や「ギャンブルアイス」などの独特な取り組みは、サロンという共通空間に人を集める工夫として機能していると感じました。

四十坊 確かに、日就寮は熊野寮のブロックよりも人数規模が小さいため、自然とひとまとまりのコミュニティができやすい印象がありますね。

榑谷 そうですね。日就寮では、ヒエラルキーのような構造が見られなかったのも、その小規模さが影響しているのだと思います。

——吉田寮について。

平川 吉田寮では、強いコミュニティというよりも、緩やかなコミュニティが複数あって、その中を人が流動的に行き来しているような印象を受けました。そのため、寮全体に対する強い帰属意識はあまり感じませんでした。

四十坊 吉田寮の住人は、自分は自分、というスタンスを持っているような印象を受けます。他人のことに深く入り込むのではなく、それぞれが抱えるものを尊重しつつ、自分のことは自分で考える、というスタンスですね。そういった意味で、吉田寮にはある種の「メタ的な優しさ」があるように思います。

論点3:自治会の構造や意思決定のあり方

——次に、『自治会の構造や意思決定のあり方』について。それぞれの寮で異なる自治の仕組みや特徴に焦点をあてる。

平川 吉田寮では、自治会の具体的な構造や意思決定の詳細については外部に公開しないという方針をとっています。これは、自治構造を公開することが寮の自律性を損なう恐れがあると考えているためです。外部に知られることで、寮が外部から干渉を受けやすくなってしまうことを避けたい、という意識が強いのが印象的でした。

四十坊 その点については熊野寮も似ている部分がありますね。熊野寮も基本的には、自治会の業務内容や構造について詳細を外部に明かすことはありません。ただ、自治会の中にはいくつかの業務があって、それぞれの役割を担当する人たちが寮全体の意思決定を回している形です。吉田寮と同じく、寮内のことは寮内で完結させたいという姿勢が強い印象です。

——恵迪寮について。

井上 恵迪寮は、吉田寮や熊野寮とは違い、自治のシステムや自治会の構造についてオープンに話してくれる印象がありました。例えば、入退寮の手続きや新規寮生の選考についても、大学側が関与している点が特徴的です。このように、大学と協力関係を築いている部分が大きく、仕事の分担が上手くできていることが、恵迪寮のオープンさに繋がっているのだと思います。

また、自治寮といっても、そのシステムの強さはそこまで強固ではなく、どちらかといえば普通の寮や集合住宅に近い印象もありました。住んでいる人たちが寮の雰囲気を左右するというより、寮全体のルールやシステムが基盤として機能しているため、ある種のフラットさを感じましたね。

——日就寮について。

榑谷 日就寮についても、恵迪寮に近い形で比較的オープンにしている印象を受けました。ただし、意思決定に関しては、熊野寮と恵迪寮との中間ぐらいに位置するとおっしゃっていました。

ただ、大学との関係については、必ずしも安定的に良好であるとは言い切れない印象もありました。インタビューでは、「大学が本気でつぶそうと思えば、自治寮である日就寮もなくなってしまう可能性がある」という話があったのが印象に残っています。

また、日就寮の規模感も影響しているのかもしれませんが、明文化された規則がほとんど存在しないのも特徴です。そのため、住んでいる人たちの声が全体に届きやすい仕組みが自然とできているように思いました。トップダウンでルールが決められるというより、住人たちがボトムアップで意思決定している印象です。こうした柔軟さが、日就寮の自治を支えていると感じました。

論点4:「相互理解は理念、共生は文化」という考え方

——エッセイで平川が取り上げた『相互理解は理念、共生は文化』という考えについて。それぞれの寮で、これらがどのように捉えられるのか意見を交わす。

平川 吉田寮では、相互理解や共生について寮全体で取り組んでいるという印象を受けました。このテーマについてインタビューで伺った際、特に相互理解を重視する姿勢が強いと感じました。例えば、吉田寮ではお互いが納得するまで話し合うことが基本になっています。これが相互理解を目指すための大事な取り組みなんですね。ただ、完全な相互理解を実現することは難しいのも事実で、そのためにはグループの人数をできるだけ少なくする必要があると言われていました。

一方で、吉田寮には外部から多くの人が訪れるので、寮生同士だけでなく、外部の人とも同じ空間を共有する場面が多いんです。同じ空間内でも別の活動をしている人がいたり、互いに深く干渉せずに過ごしていることもあります。この状況が共生の一例だと感じました。

一見すると、相互理解と共生という2つの概念は矛盾しているようにも見えますが、吉田寮では共生を文化や空気感のようなものとして捉え、相互理解を理念として追求していることで、この2つが共存しているのが面白いと感じました。

——恵迪寮について。

井上 吉田寮と比べると、恵迪寮ではもう少しアットホームな雰囲気が強いように感じました。共生や相互理解という言葉を一般的な意味で捉えた場合、恵迪寮はそのイメージに近いかもしれませんね。

恵迪寮では、住人同士の関係が中高時代の『仲の良いクラス』のような感じに近いと思いました。個室が用意されているので、個室で過ごしたい人はそうできますし、一方で、共同生活が得意な人たちは一緒に行動したり過ごしたりすることができます。この住み分けが可能なおかげで、無理に誰かと関わる必要はなく、適度な距離感が保たれています。そのうえで自然と仲良くなれる環境が整っているんですよね。

あと、半年ごとに部屋を変えるシステムもあるので、同じ住環境に縛られずに新しい関係を築けるのも特徴的です。こうした仕組みがあることで、住人たちが個人主義的な生活スタイルを選びやすいですし、他人に自分の温度感を強要されることもありません。これが恵迪寮における相互理解や共生のあり方だと感じました。

——日就寮について。

榑谷 日就寮についても、相互理解という点では吉田寮と似た部分があると感じました。例えば、全会一致制を採用していて、住人全員の納得を目指す姿勢が見られました。ただ、吉田寮ほどの規模やシステムの強固さはなく、もう少し柔軟な運営をしている印象です。

また、共生という観点では恵迪寮に近い雰囲気があるとも感じました。ボトムアップ型の意思決定が行われる環境が整っているため、住人たちが自分たちで暮らしやすい環境をつくっていく仕組みができています。そのため、組織としての硬さはあまりなく、むしろ家族的な温かさが際立っているように思います。

例えば、生活空間が密接しているため、ずっと一緒に話しているわけではないけれど、互いに存在を認知し合い、自然に助け合うような雰囲気があります。これが『疑似家族』のような印象を与えるのかもしれませんね。また、この雰囲気は熊野寮の談話室にも似ていると感じました。

各寮の特徴とエピソードを振り返る

——これまでの議論を踏まえ、各自が感じた印象やエピソードについて。気づいたことや印象的だった点を取り上げる。

川村 僕が印象的だと感じたのは、各寮の町との距離感の違いですね。日就寮は町から離れた場所にあって、周りに食事ができる場所もあまりなくて、生活が寮の中で完結しているような印象を受けました。一方で、熊野寮や吉田寮は食堂を中心とした生活がありながらも、周囲に飲食店がたくさんあったり、熊野寮の場合は外部の駐輪場がメインで使われていたりして、外部とのつながりを感じました。こうした点から、日就寮は『閉じた寮』、熊野寮や吉田寮は『開かれた寮』といった印象がありましたね。

榑谷 確かに、日就寮には『内に閉じた』印象がありますね。この閉じた感じは、日常生活にも反映されているように思います。例えば、寮で行われるイベントが、基本的には寮生に還元されるものが多いです。寮外の人たちを巻き込もうというより、寮生同士のつながりを重視しているように感じました。

サロンで寮生の友達と一緒にご飯を食べたり、コンパやイベントを企画したりといった活動がメインになっていて、外向きのモチベーションはあまり高くない印象です。このような生活スタイルは、日就寮の立地が影響している部分も大きいのかなと思いました。

井上 恵迪寮についても、似たようなところがあります。北海道という土地柄もあって、外で何かをするというよりは、建物の中で生活が完結している印象ですね。特に冬の寒さを考えると、外で何かするのは難しいですしね。

また、立地的には日就寮に近い印象があります。『ふらっとどこかに出かける』という感じではなく、車を使って遠出することが多い生活スタイルでした。

——その他、寮の再構築について。

山田 日就寮について考えると、他の寮とは違う特徴があると思います。日就寮が一度廃れた状態から再構築されている最中である点です。

他の寮は、長年の伝統や慣習を踏襲しながら、そこに現代の生活を積み上げている印象があります。一方で、日就寮は一度人数が減少してしまったこともあって、今は新しい形で再び成長している段階にあるように思います。このプロセスが、日就寮のボトムアップ的な構造を生み出しているのではないでしょうか。

榑谷 そういえば、自治寮の特徴として『壁の落書き』が挙げられるんじゃないかと思いました。日就寮では、落書きが記録として残されているという話が印象的でしたね。居心地が悪い場合などには塗り替えることも可能らしいのですが、その場合でも必ず写真を撮って記録として保存する決まりがあるそうです。こういった仕組みがあることで、寮全体に『記録を大事にする』という共有認識が根付いているように感じました。

四十坊 確かに、熊野寮でも落書きには特別な価値があるように思います。壁に残された落書きが、寮の記憶や歴史を象徴するものとして捉えられているんですよね。そういった文化を大切にする姿勢が、自治寮らしい特徴だと感じます。

総評と自治寮の価値を振り返る

——今回は4つの自治寮を回り、それぞれの居住形態について空間に注目して調査した。空間の背景にはそれぞれ独自のシステムがあり、そのシステムが現代の感覚からすると少し特殊に見える部分もあるが、それでもなお現代に残り続けている意味について考えたことを語り合う。

井上 僕は恵迪寮を担当していたので、その視点で話すと、恵迪寮って、結構プランが図式的だなと感じたんです。それがシステムにも反映されているんじゃないかなと思いました。

例えば、共用棟と居住棟という非常にわかりやすい構造が、棟の各階ごとにあるブロックで半年一緒に暮らしながらも、中央にて全寮生でイベントを行い、半年ごとにそれらが新たなかたちで組み変わるというシステムに、そのまま現れているように見えるんです。この明確な分け方が、寮全体の仕組みや生活スタイルに影響しているように感じました。

平川 私は吉田寮の食堂が特に印象的でしたね。あそこって、誰でも自由に入って、本を読んだり、寝たりできる場所なんです。こういう場所って、今の時代ではほとんど見かけないですよね。

こういう特別な場所が一つでも存在していること自体に、自治寮としての価値があると思いました。このようなコミュニティの在り方やそこで育まれる価値観を知ることが、今後僕たちが社会でどう生きていくかを考える際の選択肢を広げてくれるんじゃないかと感じました。

榑谷 私は、大学生って結構モラトリアム的な存在だと思っているんです。つまり、自分の肩書きや役割がまだ確立していない一方で、自我はある程度出来上がっているという、いわば中間領域的な存在ですね。

そんな学生たちが、同じ大学に通っているという理由だけで集まって、共同生活をする。そこには、何かしらの化学反応が生まれるんじゃないかと思いました。こうした自治寮のような場所が、その反応の場として機能しているという点は、とても重要だと思います。

山田 僕も自治寮を残していくことには大きな意味があると思います。今回取り上げた4つの自治寮は、どれもコミュニティの形成の仕方が違っていました。それぞれが独自の方法でアップデートされていて、その違いを比較することで見えてくることもあると思います。

自治寮というのは一括りにできないくらい多様で、そこに住む人たちの意識や生活スタイルによっても、コミュニティのあり方が変わるんですよね。その多様性自体が価値だと思います。

川村 榑谷さんの意見に近いんですが、大学生という時期だからこそ偶発的に一緒に生活する環境に置かれることで、普段なら交わることのない人と関わる機会が生まれるんだと思います。

例えば、全然違う趣味や価値観を持った人と同じ場所で生活する中で、それぞれが影響し合う。そういう環境がすごく面白いなと感じましたね。

松尾 私も自治寮は残していった方がいいと思います。ただ、そう言うと少し他人事っぽく聞こえるかもしれませんが……。

一軒家ごとに暮らし方が違うように、寮には寮の独特の暮らし方があるじゃないですか。そうした暮らし方の一部として自治寮があるというのは、とても魅力的だと思いました。

四十坊 では、最後に私から。私は寮に住んでいるので、外から寮を見る機会というのはあまりなかったんですが、今回こうやってほかの寮を回ることで、熊野寮の位置づけや他の寮との違いが見えてきた気がします。

自治寮というのはひとくくりに語られがちですが、その中で起こっていることは寮ごとに全然違うなという印象を受けました。ただ、その一方で、それぞれの寮の根底にある構造には共通点も多いように感じました。環境や建物が違っても、住む人たちが話し合いながら意思決定を進めていく中で、みんなが「いいな」と思うものが似てくるというのは、非常に興味深いことだと思います。

また、寮での生活を通じて、いろんな人とかかわる中で、話し合わないと前に進めない場面がたくさん出てきますよね。そうした経験を通じて、逆説的に聞こえるかもしれないけど、自分が自分としてものを考えられるようになっていく気がしています。自治寮という場所は、そうした自分を形成していくための場として、大学生にとってとても大事な存在なんじゃないかと思いました。