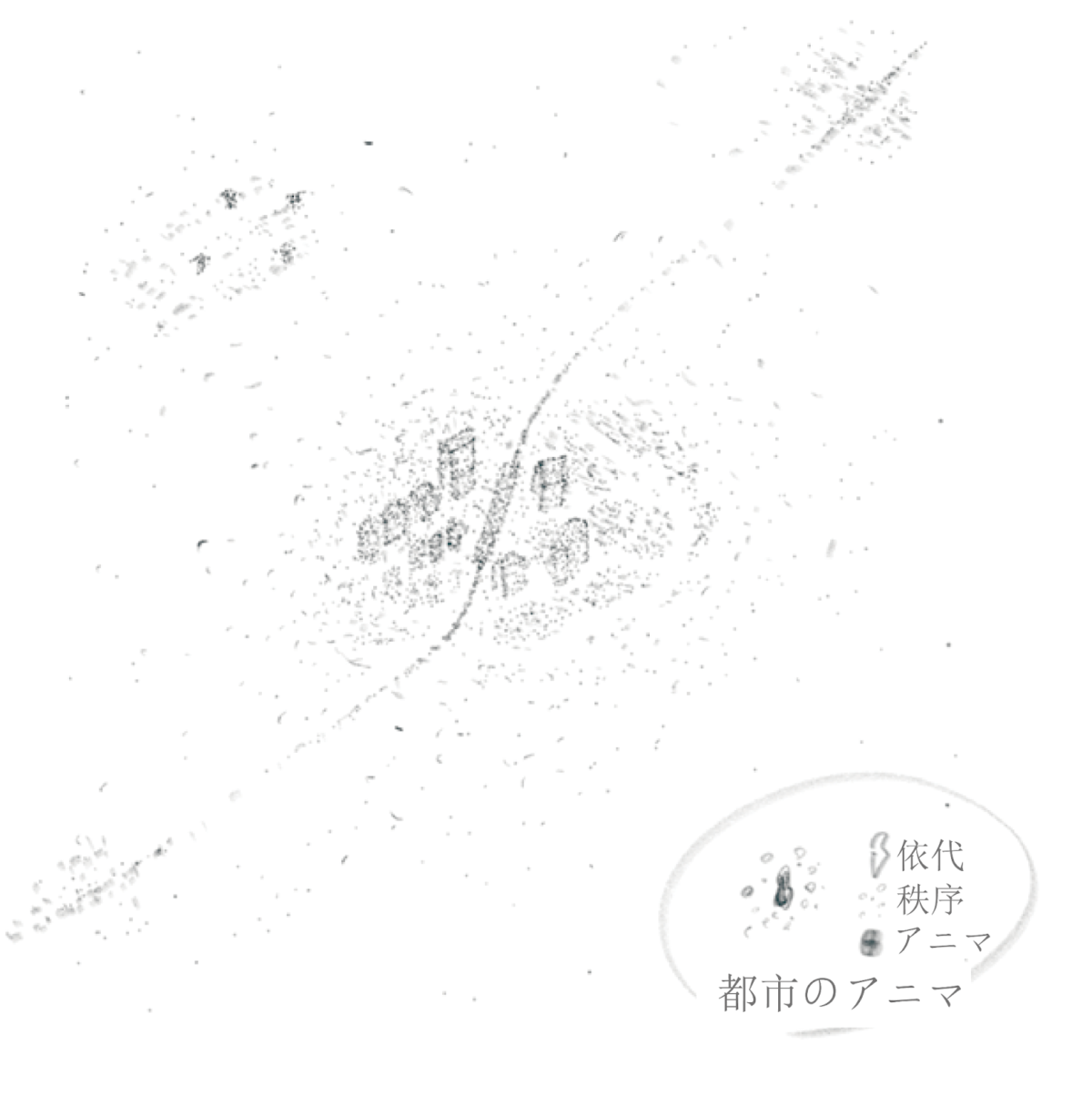

都市のアニマ|宮田大樹

1.序章

「京都」とは何であろうか。通常、京都市や京都府を指すが、本当にそれだけだろうか。例えば、「桂は京都ではない」のような発言を聞くことがあるが桂は京都市だ。このとき「京都」は行政区画である京都市とは別のものを指している。では「京都」とは?

あらゆる都市は物質や制度ではなく、人が生き、愛着を感じ、変化を悲しむなにかだ。私たちと共鳴する都市、それは私たち人間、さらには生物と類似するからこそ、心通う関係が生まれるのではないか。ここでは、生物学の概念から都市を捉え、そこに生きる人や都市が生きる世界との関りを考えてみたい。

2.生き物としての都市に宿るもの

数年ぶりに「友人」に「名古屋」で会う。そのとき、私は彼を「友人」だと捉え、久しぶり、と声をかける。しかし、諸説あるが、人間の細胞は数か月から数年で完全に新しく入れ替わると言われている。であれば、この日、かけるべき言葉は、はじめまして、だ。しかし、そうではない。久しぶり、といった相手は彼の肉体ではなく、別の何かだから。

生物学者の福岡伸一氏は、生命とは動的平衡であり、絶え間ない分子の流れの中で生じる淀みである*1、と説明する。物質としての肉体とは分子の淀みであり、その現象こそが生命である。重要なのは、物質同士の関係性の中で、生命は現象として現れることだ。

しかし、久しぶり、と言った相手は、「友人」を構成する分子の流れでもない。話しかけた相手は「友人」に宿る魂だ。私が会ったのは「友人」の魂=アニマである。

話を都市に移そう。「名古屋」の指すものも不明瞭だ。2010年、名古屋開府400年記念行事があった。この式典に参加した誰もが400年前には生きていない。400年前からある建築物も街にはほとんどないだろう。400年続いたもの、そこに都市が何を指すかの答えがありそうだ。

都市で、人々は建物を建て、街を移動し、モノを交換する。都市は人とモノが淀む=一定の秩序があるという現象だ。都市は動的平衡なのである。

都市という動的平衡にもアニマは宿ると私は思う。再び「友人」の例を考えてほしい。彼に本当にアニマはあるのか。彼は精巧なプログラムに従って機械的に動いているだけかもしれない。アニマがある証明はできない。私は「友人」にアニマがあると信じているに過ぎないのだ。

そもそもアニマは何に宿るか考えてみよう。21世紀を生きる私たちにとって、アニマは生物に宿るものだ。しかし、かつては違った。例えば、アニミズムはあらゆるものにアニマを見出す。石も木も太陽もアニマがある。何にアニマを見出すかは世界観に依る主観的なものだ。そもそも生物である植物にアニマはあるといえるか。都市にアニマがあるかは私たちに依るのだ。

都市にアニマがあるとしよう。このとき「名古屋」は、そのアニマを指す。細胞が入れ替わっても友人が友人であるように、400年を経てもアニマは変わらない。都市は生き、アニマが宿っていると私は思う。

3.都市のアニマ

都市のアニマそのものは物質ではない。では、目の前の物質の世界とはどう結びついているのか。

卒業制作で私は愛知県の瀬戸という街を扱った。ここは窯業の街だ。瀬戸という一種のシステムの中では、無数のモノが一定の秩序に従って複雑に絡み合っている。例えば、ある人は椿を摘んで釉薬を作り、別の人がそれを土に塗って窯を焚くという秩序を持つ。このとき、どの陶磁器も、人も、釉薬も椿も、窯でさえも、単なる物質に過ぎない。しかし、単なる物質であるモノが作る動的秩序こそが都市を可視化する。

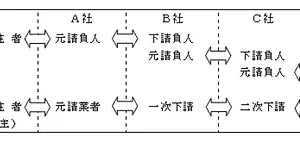

先に見たアニミズムで重視されるのは、モノそのものではなくそこに宿るアニマである。アニマの宿るモノは依代と呼ばれる。都市にも依代が見いだせるのではないか。アニミズムの一つ、神道では、「祀る」という行為によって、依代にアニマが宿るという共通認識が形成される。都市でも同様に、なんらかの行為が、都市があるという共通認識を作るのではないか。

京都の土産物屋では、観光地の絵の横にKYOTOという文字でラベリングされたTシャツが売られている。そうした行為が繰り返され、京都は可視化される。また、京都には大学生が多い。大学生が生活し、店ができて、文化が生まれる、そういう行為も京都の顔になっていく。このように、人々の行為の中で現れるモノ、それが依代だと私は考える。私たちの行為が共通認識を作り出すことで都市にアニマが宿る。

物質の側から依代を見ると、人や店という物質は「依代」の作り出す秩序に乗る。依代は物質なので物質の世界にアプローチできる。依代は自ら都市の動的秩序を作るものだ。人やモノは都市を出入りしながら秩序に沿った行為をする。その行為が共通認識を生み、依代にアニマを宿すのだ。

4.都市の両側にあるものたち

都市の正体が分かったとして何が良いのか。そこで、アニマ-依代-動的平衡の持つスケールに焦点を当てたい。

都市より小さいものに建築がある。建築もアニマではないか。例えば、図書館は、物質としての建物ではない。その建物が本の動き、来館者や職員の行動に与える一定の動的秩序こそが図書館であり、そこにはアニマが宿る。

逆に都市より大きいものに国がある。国もまたアニマである。日本は現に存在する日本列島やオリンピックの日本代表ではなく、そうした依代に宿るアニマを指す。国土の上で暮らし、日本代表選手を応援することで、アニマは宿る。

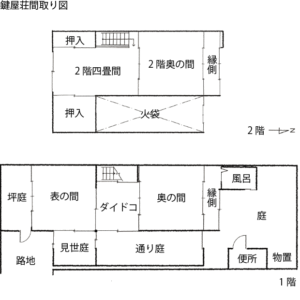

ここでいう小さい大きいとは何か。国、都市、建築はそれぞれ動的秩序がある。それらは、任意の時間で、国⊃都市⊃建築という関係を満たす。ある瞬間において、ある都市を構成する物質は同時にある国を構成するからだ。国⊃都市なのだから、都市の動的秩序が重なって国の動的秩序となる。動的秩序は重なりあうことで、より高次なものになっていく。その時、動的秩序と対応関係にある依代は増える。つまり、大小とは、依代の数=動的秩序の次元だといえる。

アニマでは、この関係は成り立たない。アニマはすべて同じ次元に存在している。日本と京都でアニマは重なるわけでなく、それぞれに固有のものとして宿る。つまり、アニマを想定すると、次元の異なるものを、同じ次元で考えられるようになる。

アニマは同次元にあるから、「私は京都が好きだ」「京都大学と国は協定を結んだ」「あの新しい建築は街に合わない」などと言える。包含関係にあるものの間に、対等な関係を結べるようになる。私はアニマ同士の関係には「感情」が伴うと思う。私が京都を好きなとき、好きという感情がある。京都大学と国が協定を結ぶとき、信頼という感情がある。建築がまちにあわないとき、不快という感情がある。アニマは、次元を超えた感情の交わりを可能にする。私たちが、都市を愛し、国を愛し、建築を愛することができるのは、私たちがそこに宿るアニマと感情を交わせているからではないか。

5.都市のアニマの今とこれから

いま、多くの都市のアニマは危機に瀕していると思う。アニマは共通認識を作る行為が宿すものだから、行為が止まり、共通認識が消えればアニマも消える。人間でも、アニマが宿っていないとみなされると、焼かれたり埋められたりする。肉体は依代だったが、アニマが消えればただの物質となる。それは死と呼ばれ、死は周囲の扱いによって決まる。死の定義が時代で変わるのはこれが理由だ。生命の宿ったものとして扱う行為を周囲がやめるとアニマは死ぬのだ。

都市の場合も同様であり、アニマが消えたときが都市の死だ。たとえそこに暮らす人がいてもである。例えば、瀬戸は窯業の地として独自の秩序を生んできた。土を捏ね、窯を焚き、陶磁器を運ぶ鉄道を自力で引いて港まで運び出す。こうした行為が瀬戸にアニマを宿した。しかし、近年では窯業は衰退し、鉄道が運ぶのは瀬戸焼ではなく名古屋への通勤客となった。仮に将来的に窯業が行われなくなり、ベッドタウンとなれば、死と言っても差し支えないだろう。そのとき行政区画としての瀬戸市があってもアニマは宿らない。

では、どうすれば都市が生き残るのか。それは、動的秩序を維持し、そのなかで人やモノが行為を繰り返し、依代にアニマを宿し続けることである。要点は三つあると考える。一つ目は維持すべきは動的秩序であることだ。必ずしもいまあるものを保存しなければならないわけではないし、それだけでは不十分だ。単に残すのは剥製保存であり、アニマは宿らない。二つ目は都市の動的秩序が高次なものであると認識することだ。都市はハードなものというイメージがあるが、実際にはソフトな面も都市では大事だ。駅のホームは同じ形でも、そこに八つ橋が売っているのと、立ち食いきしめんがあるのとでは違うアニマが宿る。三つ目は動的秩序はやわらかいということだ。都市の動的秩序は、依代の作る動的秩序の重ね合わせだ。時代に合わせモノが増え、新たな動的秩序が重なれば都市の動的秩序も変わっていく。都市の動的秩序も動的なものだ。変化する動的秩序の中で、都市にアニマを宿らせる行為が続き、共通認識が得られ続ければ、都市のアニマは未来へ引き継がれていくと思う。

そもそも都市のアニマが消えるのは良くないのか。ある意味、それは自然な現象の一つだ。しかし、私たちに生存本能があるように、都市のアニマにも生存本能がある。この源は、人々の都市への愛だ。都市と心を交わせてきた人は多いだろう。感情を交わした都市のアニマが消えるのは良くないと私は思う。

変化するのは都市の宿命だ。変わること、変わらないことは共に都市に必要である。都市のアニマが残るために必要なのは、剥製的な保存ではなく、ソフトもハードも含めた高次な視点で都市の動的平衡を捉え、人やモノの行為によって柔軟に都市にアニマを宿し続けることだ。そうすれば、きっと都市の生命の灯は消えないと私は思う。

*1「動的平衡」、福岡伸一、2009/2/17、木楽社(東京)