壺の中の静寂 Silence in a vase|谷口颯一郎

私が院生になって一番成長したことは、弱みを人に見せられるようになったことだろう。言わぬが花という言葉があるように、私は私生活を他人に打ち明けない。それゆえ月日が経つと厚化粧のように自分を隠す人間になっていった。親しくしている友人は多いが、気を許す人がいるかと訊かれると両親でさえ当てはまらないと思う。そんな私が弱みを明かす人間になった経緯をお話ししよう。私小説的なエッセイは雑誌の性に合わないが、記憶という概念に纏わる思考の端緒を言語化しここに共有したいと思う。

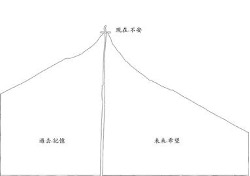

生きるという不安の中で

ハロー絶望。

人はいつまで経っても不安である。

この不安な原点を支えるのは過去と未来。

過去は記憶、未来は希望。

記憶と希望を拠り所として、私は不安に満ちた現在を生き抜いている。

祖母の変化

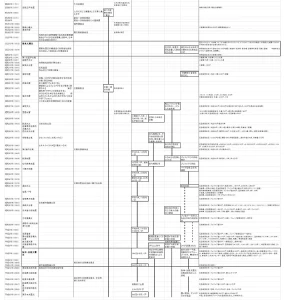

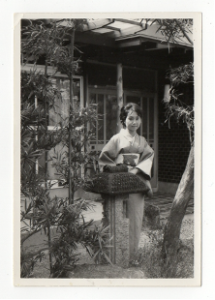

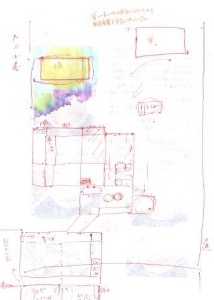

写真に写る人物は私の祖母であり、この長辺10㎝ほどの小さな写真が京都大学に来てから手にした一番嬉しい貰い物である。昨年初夏の柳沢先生の居住空間計画学の講義にてライフイベントと住まいの変化について祖母にインタビューを行い、この写真はインタビューの中でふと貰ったものである。インタビュー内容は各時代の住居での居住経験を尋ねていくものであったが、昭和16年生まれの祖母ははじめ、幼少期の住居をなかなか思い出せないでいた。しかし、インタビューを重ねていく中で頻りに聞かれた言葉が「あなたのお陰で想い出すことができたわ」という一言だった。記憶というものが持つ力、人が記憶に惹きつけられる理由がこのインタビューから垣間見えた気がしている。本当に大切なのはインタビューをしている時間ではなく、前回のインタビューとその次のインタビューの間の時間だということである。私たちが無理矢理にでもその時代の記憶を辿らせ、図面を描いて、そして見せる。そうすると次回までに色々と想い出したことがあるようで、料理のレシピの裏に抽象的な寸法の図面を自ら描いて、次回のインタビューを心待ちにしていた。たくさんの記憶が体の隅々に眠っていて、でもその中で知性を頼りに想い出すことができる記憶はほんの僅かで、もう思い出されることのないこのままどこかに飛んでいってしまいそうな記憶ほど、再び私の前に立ち現れたときに心を強く突き動かしている感覚。この時初めて、卒業制作でもがき苦しんでも出来ずに終わった本質的な何かを他者に伝える行為が、設計ではないとしても実現できた手応えがあった。

夜明けを待つ

「不安になる。周りを見ていると不安になる。生きているうちはずっと建築のことを考えていないと追いていかれそうで、だからずっと建築のことを考えながら暮らしていた。アフリカに来て3週間、何にも替えがたい経験をしているし、こうやって時間をとって旅ができるのは今だけだと言い聞かせると、やっと旅をしていても有意義なのかと錯覚してくるが、ネットやSNSなんかを見ていると、同期や目標としている建築家の凄まじい努力が流れてきて、また不安になる。

旅をしていると、考えよう考えようと思って考えようとしても、あまり深いところまではたどり着かない。こうやって無理矢理にペンを動かしても特に書きたいこともない。

でも誰だって不安である。現在を生きることは誰だって不安である。常に絶え間ない不安の中で生き続けるからこそ、人生もまた旅なのだろう。旅行のような人生ではなく、旅のような人生を送りたい。僕の人生の一部の旅が、反転して人生を写そうとしているとしたら、もう少しこの旅を続けてみてもいいかもしれない。」 1/18 ザンジバルの夜明け前

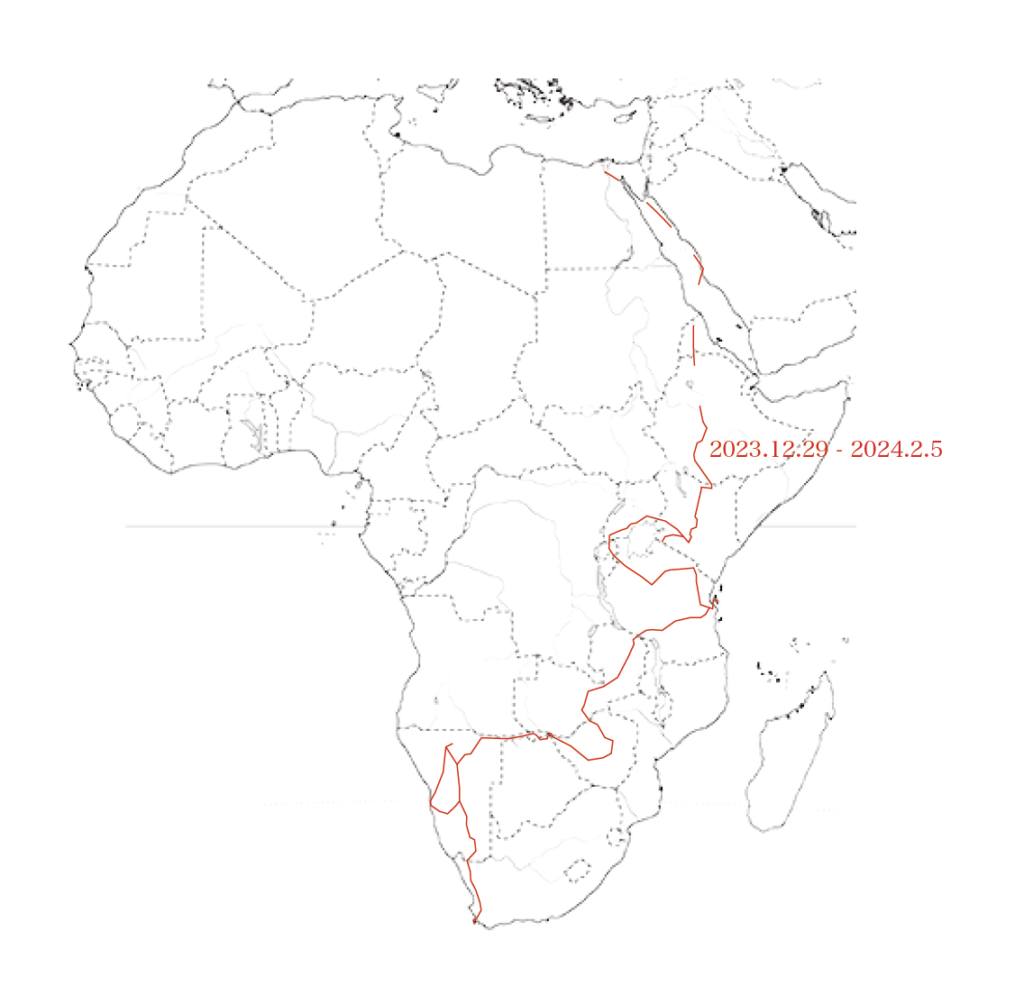

人間をふたつに大別すると、「旅行が好きな人」と「旅が好きな人」に分けられると思う。私は間違いなく後者だ。時たま旅に出掛けたがる性分なのだが、年初に五週間ほどの時間をかけてアフリカ大陸を縦断した。アフリカという言葉を出せば多くの人は旅に行ったのだろうと勘繰るが、本質は訪れた場所ではなくその日々をどういった心持ちで過ごしたかというところにある。旅行は時間を楽しむものであり、共に旅行する人と素敵な時間を過ごすことであるならば、極論すればホテルで一日中ゲームをしていたって彼らが幸せであれば良いのである。だが旅ではそうはいかない。旅は時間を目一杯楽しむのではなく、周囲を観察し考え続けていく時間であり、だからこそ旅は休暇とはほど遠いものなのだと思う。

話が脇道に逸れてしまったが、やはりアフリカは旅だった。バスに乗って進んでいくから、トイレもすぐに行けないし、いつでも水が飲めるわけではない。それでもお金を倹約して貧しくなっているのではなく、むしろ豊かな旅だったと思う。ツアーで見た村ではなく自分で見た村。案内される村ではなく、バスの出発を待っているときに、周りの地元民が何をしているのか観察し、道がどうなっていて、犬や動物は寝ているのか、街灯の光は何を照らしているのか。旅行では漠然と眼に映るだけだった光景に対して、解像度が上がって事物が持つ本質に焦点が合い、はっきりと見定められるようになる感覚。その時間はふと独りの時間にやってくるから私は旅が好きなのだと思う。そうやって経験したことを私は夜明け前にノートに書き溜めて孤独の時間を残していた。

壺の中の静寂

偶然ふと想い出して感動したことを携帯電話のメモ欄に書き溜めておくクセがあるのだが、不思議なことにしばらくしてその文章を読み直してみても同じ感情を得られることはない。ただ、またしばらくして偶然ふと想い出すとやはり心を打たれてしまう。これは記憶のイメージに対して焦点が合っていくアプローチの問題だろう。漠然と目に留めていた風景に対する解像度が上がって、それが持つ美しさに焦点が合っていくことで、孤独でぽつんとした過去現在未来の時間軸から宙吊りになった超時間的な瞬間がやってくる。あの時の祖母も、きっと紙面上に現れる図面の解像度が上がっていくにつれて彼女の中に眠っていた幼少期の記憶に対する解像度も上がり、彼女の焦点がその風景の美しさを捉えたのだと思っている。旅行ではなく旅が好きだと述べたように、やはり独りになって考えている時間こそが焦点が合っていく瞬間だと思うし、だからこそ祖母は私との対話中ではなく対話と対話の間のなんでもない日にモノクロームだった風景に色を付けたのだろう。

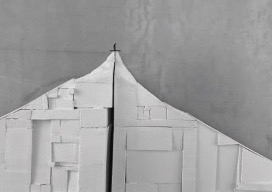

私は人生で二、三絶望を経験したことがある。他大学から大学院入試を受けた時は孤独な受験勉強とプレッシャーから母親に嘆きの電話を掛けてしまったし、近頃も留学の準備が上手くいかず実家に帰って悩みを打ち明けた。冒頭でも述べたが、人に弱みを明かすことはとても勇気がいることだし、やはり明かした後は押し込めていた気持ちが発露し思わず涙してしまう。私の中に涙の壺のようなものがあるのなら、空っぽになった壺の中で孤独の時間を迎え、夜明け前の静寂とともに慎重に過去を辿っていたような気がする。私が弱みを打ち明けられるようになったのはちょうど、この壺の存在に気づいた辺りである。私は将来建築家になろうとしているわけだが、空間に弱みを打ち明けることはできるのかと日々考える。私が人に心を許したように、場所にもその力があるだろうと信じている。そして小さなものから大きなものまで様々な部分としてのプロジェクトの先に、心を許せる過去としての全体が私の横にそっと佇んでいてほしいと願っている。