【小見山研究室】traverse24 Project

はじめに

小見山研究室では、毎年夏学期に開講される建築設計演習V を、対象の四回生だけでなく研究室全体のプロジェクトとして取り組んでいる。今年も所属する四回生2名と研究室外の四回生2名、修士課程の学生3名の計7名の学生が課題に取り組んだ。小見山スタジオは設計対象は自由だが、設計の進め方を指定するという方法をとっている。建築学以外の分野の研究者と対話しながら設計を進め、設計の初期段階で「モックアップ」と称した実寸大の小さな実験に取り組む。学生たちは製図室のゴミでキノコを育ててみたり、お手製のテントを持ち込んで海辺に寝てみたり、裏紙を集めて紙を梳いてみたり、除湿剤を買い集めてその膨張率を比べてみたりする。建築提案自体は大いにフィクションであってほしいがその前提条件となる一つの真実を実際のマテリアルと格闘することで手に入れるためでもあるし、仮に自分の立てた仮説が間違っていても(むしろ大いに間違っていた方が望ましいかもしれない)その新たな気づきによって今までの自分の手癖から解放された設計を目指してのことだ。

2023 年度小見山スタジオ 「弱い構築」

山極寿一元総長は京都大学を、新たなイノベーションを生み出す世界最大の「知のジャングル」と呼んだ。ジャングルは、常に新しい種が生まれ、陸上生態系で最も多様性が高い場所。大学も、学生や研究者が常に入れ替わり、学問分野も多種多様である。開発の途上であり、社会への実装方法が定まっていない新しい技術をエマージェント・テクノロジー(EmTech)と呼ぶが、19世紀に「鉄とガラス」という新素材の登場をめぐって建築の新しい姿が模索されたように、黎明期の技術は建築観の深層をゆさぶる。本スタジオでは、①建築学科を飛び出して京都大学のジャングルからエマージェント・テクノロジーを発見し、②その実装が社会に与えうるポテンシャルを建築デザインのプロトタイプとして構想する。

異領域の研究と建築デザインとを結びつけるひとつの手がかりとして、2023年度は「弱い構築」を仮テーマとする。例えば、ひものようにしなやかで解くことのできる、解体・分解しやすい建築のつくりかた、など。とはいえ着地点はあまり先に決めすぎずに、まずは異領域との対話から生まれる思いがけない発見と導きに期待したい。

課題文の前半は2020年度とほぼ同じである。最初の出題から3年が経ち、初心に帰ることとした。素粒子物理学に、「弱い相互作用」という言葉がある。この弱い力が働く範囲は陽子の直径より小さいが、核分裂において重要な役割を果たしており、強い相互作用、電磁気力、重力と並び自然の4つの既知の力に関連する基本相互作用の一つであるという。2023年度のスタジオ課題では、このように微かで小さく短命だけれど確かにこの世界を構成する重要な関係性を拾い上げることを、「弱い構築」というテーマで探求した。以下のページに続くのは今年の学生たちのそうした取り組みの成果である。

カイメン建築術

根城 颯介

海綿動物(カイメン)の骨格形成機構の研究を応用して建築を考えることを試みた。カイメンの体は上皮とそれを支える骨片骨格によって形作られ、その体づくりの過程は、あらかじめ決められた設計図通りに形作られるのではなく、外力に応じて骨片の柱や梁を調整したり、改築を繰り返して栄養の豊富な方に移動したりするなど、場当たり的に形作られる自己組織化である。棒材を単純なルールで組み合わせ、膜によって領域を作り、カイメンのように可変的で柔らかな建築を考える。まず、単純なカワカイメンからヒントを経て、1/1のスケールのモデルを製作し、部材の選び方・部材同士の繋ぎ方・膜の物性などの検討を重ね、人が心地よく包まれる空間を実現させた。また、ひと1人を囲うスケールから、アクティビティを囲ったり、都市を囲ったり、スケールを上げることによる応用と活用例のスタディを行った。スケールが上がるにつれ、生成原理は人の手を離れて、日射制御や風など、外部環境であるような大きなものに変化し、都市の夏の日射を軽減したり砂漠の緑化に繋がったりするなど大きな環境にも何かしらの影響を与える存在になるだろうと考えている。

輪廻する菌糸建築

本田 凌也

ヒラタケの遺伝子研究をされている京都大学の河内護之先生にインタビューを行い、菌糸を使用した建築の設計を行った。菌糸はキノコを構成している生物で、環境によいというメリットを利用して、バイオマテリアルとして研究も進められている。しかし裏を返せば、それは分解されやすいということでもあり、通常はいかに分解を防いで利用するかについて研究されている。私が今回のスタジオ課題で設計した建築のテーマは、この菌糸の弱さを受け入れるような建築である。菌糸をレンガのようなブロック状の材に育て、それを壁として利用する。この壁は1年ほどをかけて自然へと分解されていく。この菌糸を育てるえさとなるものは、敷地の半径5km圏内の製材所で発生した本来であれば廃棄されるような木屑や、地域の農業廃棄物である。1~2年をかけて建築がどんどん変化していく過程で、中の空間の使われ方も変化していき、分解された菌糸は微地形となってその土地に小さな変化を生む。地域で出たもので地域の人が育て、地域の人が建築のお世話をする。弱さゆえに生み出される愛着や地域のコミュニティ形成。そのような建築を提案する。

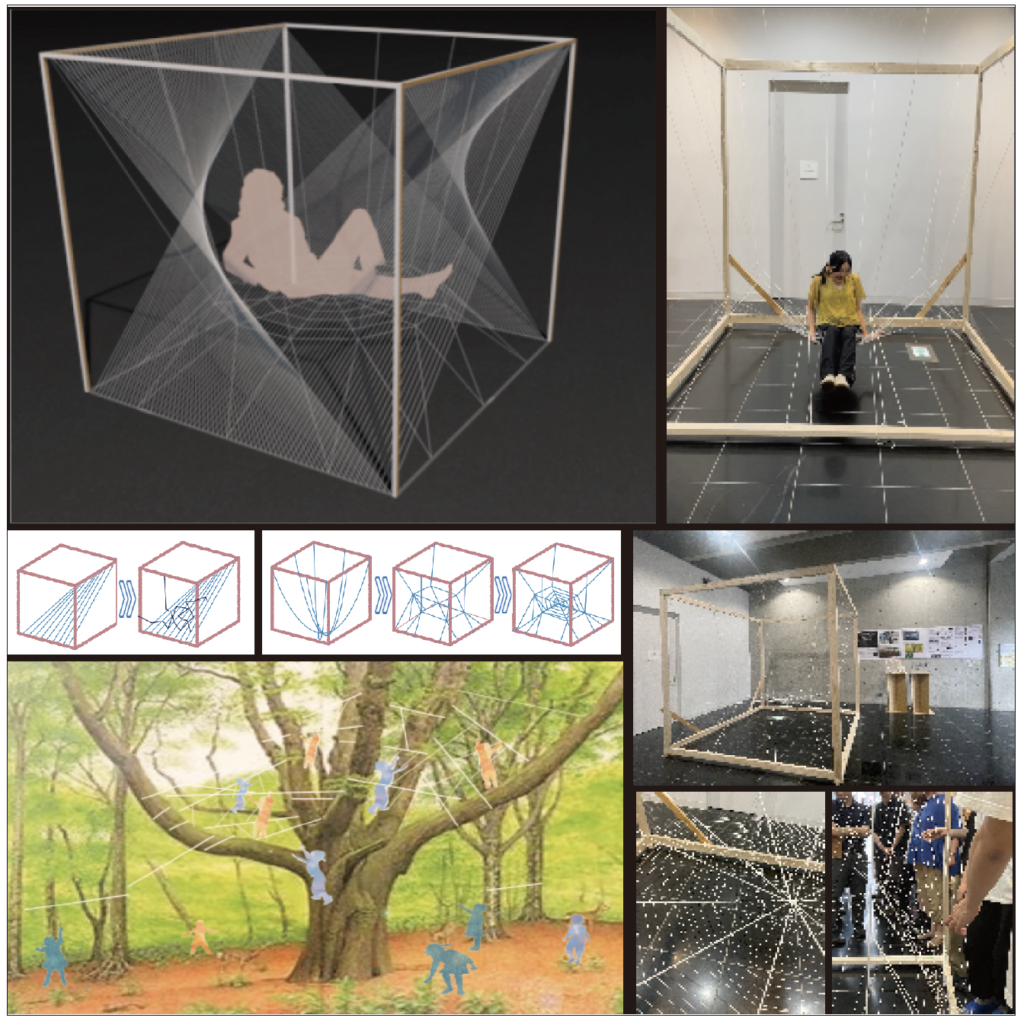

クモの糸を編む

船留 祐希

クモの糸は、生体適合性や生分解性に加え、軽量で鋼鉄や炭素繊維と同等の靭性とナイロン繊維と同等の伸縮性を合わせ持つことから高い衝撃吸収性が求められる構造材料として応用が期待されている。これまで量産に課題があったが、本学大学院の沼田圭司教授が、遺伝子組み換え技術により生み出された紅色光合成細菌を用いて海水と空気を原料に人工的にクモ糸を作出することに成功した。私は、この未来の構造材料として期待されるクモ糸を用いて魅力的な空間が作れないかを考えた。今回は、実際にクモが人間のスケールで糸を編んだような空間をコンセプトに、仮想単位としての立方体の空間に糸を張り巡らせる方法と公共空間に糸を張り巡らせることを提案する。前者はダイアグラムに示すように、線織面とクモの円網を模した部分に分けられる。この基本の張り方に人々が自由に横糸を編みこんでいくことで空間が完成する。後者は森に糸を張る例を示す。不規則に林立した木々に自由に糸を張り巡らせることで空間が完成する。どちらも人々が空間を造る主体として場に参加することに寄与できればよいと考えて提案している。

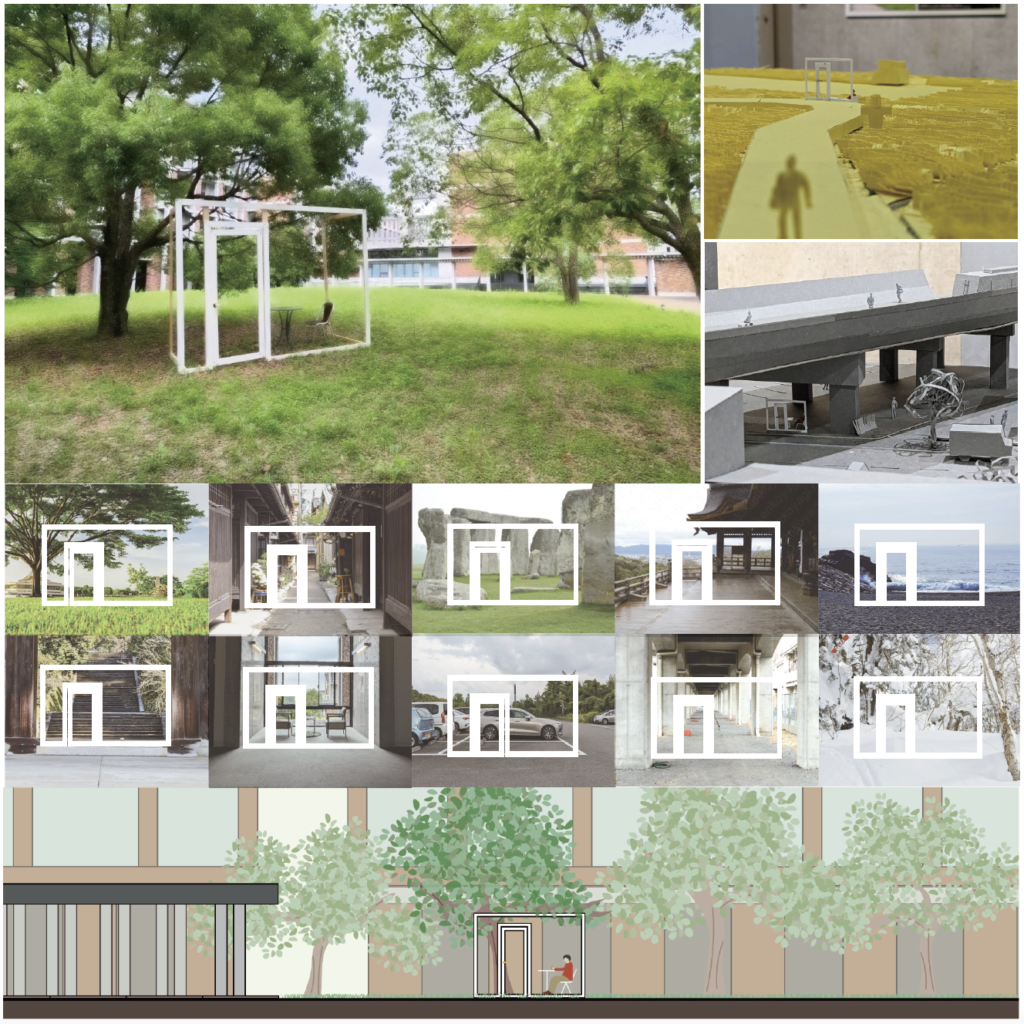

半場所建築

宮田 大樹

既存の場所をそのままに、新たな機能を与えることで、新たな空間として捉えなおすことを考えた。最低限の境界を作り、連続する場所の一部でありながら、他とは区別されて認識される空間を作ることで実現し、これを半場所と呼ぶ。同じことを行う場合でも、異なる半場所で行えば、その体験は異なるものとなる。例えば、同じ音楽を聴く場合でも、都会で聴くのと田んぼの中で聴くのとでは違う価値を持つ。そうして、作られる多様な半場所は、あるとき、だれかのための場所となる。

半場所は京都大学野生動物研究センターのフィールドミュージアムプロジェクトから手がかりを得た。フィールドミュージアムは、アマゾンを舞台に、自然環境の一部分を切り取ることで自然のありのままの姿を展示する動物園である。こうすることで、人間の都合に合わせたハコモノの動物園ではなく、動物の都合に合わせた半野生での展示が実現できる。それぞれの動物の住んでいる場所を切り取ることで動物本来の姿を観察できる。

このような半場所の実現のために、フレームだけの壁とフレームだけのドアという物理的意味をなさない境界を用意した。

紙の乾燥収縮を利用したアクティブ・ベンディング

上田 瑛藍

紙はセルロースをはじめとする繊維の集合であり、以下の2つの性質がある。⑴繊維方向に偏りがある。(マジョリティの方向を目と呼ぶ。) ⑵乾燥状態では繊維同士が水素結合により結合し、含水率が高くなるほど繊維間に水分子が入り込む。つまり「紙は水を含めば伸び、乾燥すれば縮む。その変化は目に直交する方向に顕著である。」となる。ここで、含水率変化による伸縮率が異なる素材を紙と接着し、紙の含水率を変化させてみる。今回は紙よりも伸縮率の小さな素材を用いた。左列の写真は湿らせたトレーシングペーパーに厚み0.3㎜幅5㎜のプラ板を貼り、自然乾燥させた様子である。写真ではプラ板を目に直交するように貼り、プラ板付近がr=130.0mmの曲率で安定した。目に平行に貼ったものはr=599.0mmであった。手漉きでも同様の実験を行った(右列)。破線は厚み1㎜幅3㎜のヒノキ棒で、それぞれ2→3枚目、4→5枚目のように変化した。紙を素材とする以上、乾燥収縮のシワの制御や紙の強度的性質による制限に難しさがある。一方で、乾燥後も気温や湿度によって形状を変化させるなど、「弱い」ことで生み出される性質を活かしたい。

発酵する住宅

寺西 志帆理

日本で最も発展した発酵文化である、麹と共に暮らす家を考える。

大部分が温暖湿潤気候に属している日本は、菌の生息に適した環境である。さらに地形は南北に長く、日本の発酵文化は地域に根差して多様に発展し、日本の食文化を支えている。一方、住宅に対してカビは負の存在である。湿気の溜まる床下や水回り、雨風に晒される屋根や外壁、結露を起こしやすい窓などから腐っていく。

発酵と腐敗は隣り合わせだ。菌による変化が人にとって良いものであれば発酵、悪いものであれば腐敗になる。菌に恵まれた日本の環境を活かし、発酵菌とも腐朽菌とも上手く付き合いながら暮らす住宅が考えられないだろうか。

結露の起きやすいガラス窓をガラスのボリュームに置き換え、温度・湿度調節機能が異なるガラス室/ 土壁(薄)/ 土壁(厚)を配置する。季節によって室の環境をそれぞれ変化させ、人と菌の過ごす場所が移りながら菌と共生する暮らしを営む。

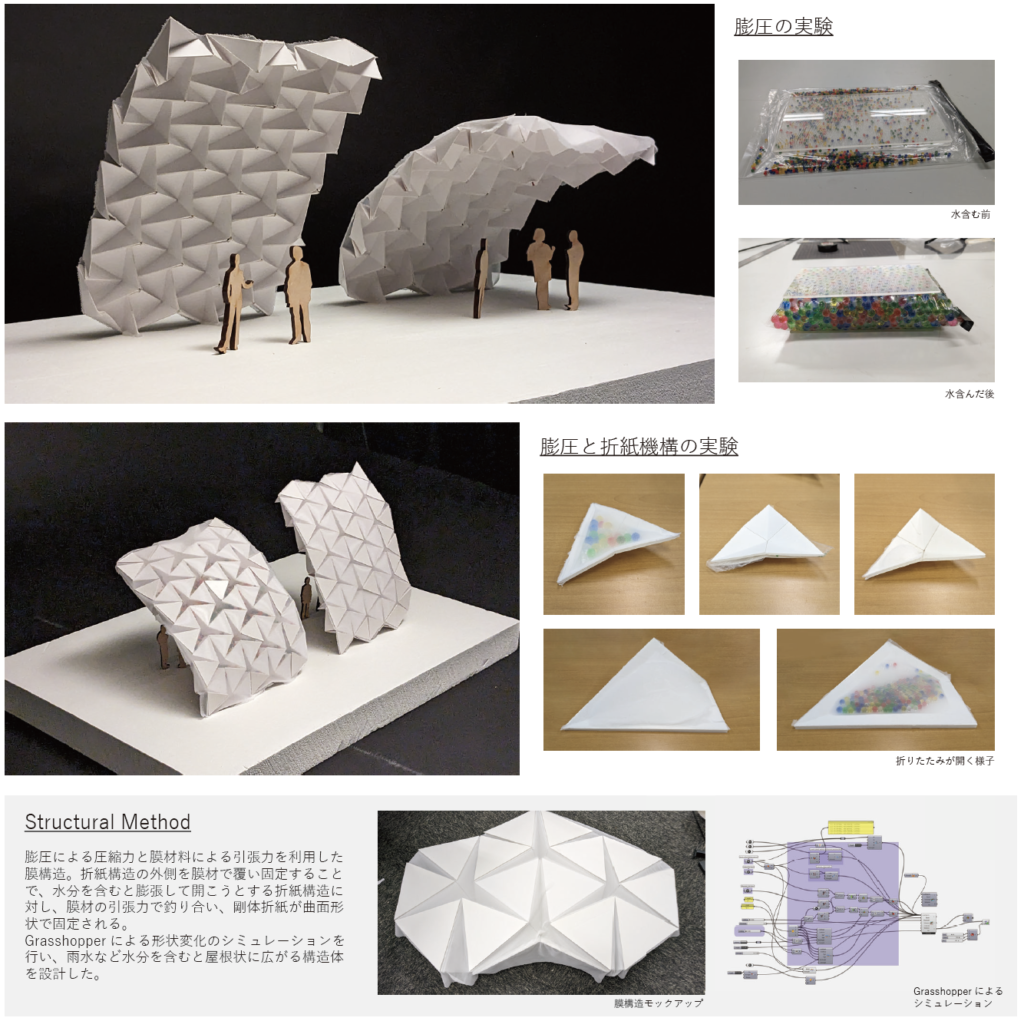

植物×折り紙×膜構造

野村 祐司

自然界の減少を建築に応用するバイオミメティクスを実践する。植物は、自力で移動することができない代わりに、周りの環境条件に適応しながら生き延びている。特に植物の葉は、取り込む光量を調節するために天候によって葉を萎れさせたりピンと張らせたりする。これは、内部の水分量を調節して細胞壁を水の圧力で押すことで「膨圧」という膨らむ力を生じさせる植物独自の仕組みである。この膨圧による葉の開閉を模倣して、天候によって形状が変わる膜構造の壁を設計した。

ロンレッシュパターンという剛体折紙と吸水ポリマーを利用して、植物のように折紙構造が開閉するシステムを考える。折紙構造の外側を膜材で覆い引張力をかけることで、水分を含むと折紙のヒンジ部分が膨張して展開する力と膜がそれを引き戻す力が釣り合い、剛体折紙が曲面形状で固定される。この機構を用いて、雨に当たると形状が変化し、壁・屋根が一体となるような建築を提案する。

植物のように自然に身を委ねて形・機能を変える建築である。