A Note on Playing Form-Making Game-かたち遊びについての覚え書き|小見山研究室修士3回生 松原元実

僕は建築の設計や制作をするときに、かたちを作ることの手がかりをいかにさぐり当てるのかが常に大きなテーマになっている。そんな中で、制作をすること、ことかたちを作ることを一種の「遊び」として、つまりかたち遊びとして捉えてみてもいいのかもしれないと考えるようになった。僕は「遊び」における「遊び手」としての「制作者」と「制作物」の遊動的な関わりを見つめ直すことで、建築をめぐる制作をより豊かに捉えることが可能なのではないだろうか。

ー 「遊び」とは

建築の制作を捉えなおす手がかりとして「かたち遊び」の概念を考えていく上で、まずは「遊び」について触れてみたい。当の「遊び」の概念についても三者三様である。

ホイジンガは「遊び」は「自発的で、自由な行為であり、決まった時間と場所の限界の中で、絶対的に義務付けられた規則に従って実行させ、そのこと自体に目的を持ち、緊張と歓喜に満たされ、しかも『ありきたりの生活』とは『違うもの』であるという意識を伴っている。」と定義している。一方でカイヨワは「遊び」を「競争」「偶然」「模擬」「眩暈」という4つの特定な行動のカテゴリーに分類したりしている。つまり両者ともに共通して現実生活の営みとは切り離した「虚構」の側面を「遊び」から見出しているようだ。

対して、「遊びの現象学」の著者である西村清和は「遊び」を「ある特定の活動であるよりも、一つの関係であり、この関係に立つものの、ある独特のありかた、存在様態であり、存在状況である」と提示している。ここで、遊び手自体は、「遊び」以前の「運動」それ自体とは関与しているが、ひきおこす動因では必ずしもない。つまり、「遊び手」は「遊び」行動において主体ではないため、「遊び手」と「遊び」は主・客の転換の可能性(遊び)をもち、「に・遊ぶ」、「と・遊ぶ」という独特の関係性が生じる。

所詮虚構、所詮でっち上げのもの、と最初から遊びをそう捉えてかかってしまうよりも、「遊び」はより現実と虚構が相互嵌入していて、シームレスにその様態へある種の「僥倖」のもと入り込んでいくような過程として考えるべきではないだろうか。ここからは主に、西村による遊び論を元に、制作と遊びについて考えていきたい。

ー 「遊び」の「ルール」

さて、どの「遊び」にも少なからずとも「規則」(「ルール」)が存在する。

まずは、幼児が積み木を積む「遊び」をイメージしてみてほしい。もちろん、子供達は1から積み木遊びの「ルール」のようなものを決めているわけではない。様々な形の積み木を重ね、組み立てていくうちに、どのようにすれば積み上がり、あるいは崩れてしまうかを即興的に把握していく。そしてその時々の積み上がり方に応じて、そしてもちろんその日の気分によって「遊び」のありようは大きく変わっていく。さて、次第に「遊び」が進んでいくうちに、次第に「遊び」は「構造」を持ち始める。積み木でいえば、まずはそれぞれの形の特性を把握するし、特に根本的には重力の強い影響を意識し始める。これらの作用を身体的に理解していくことで、なんとなくの遊びかたのようなものを次第に自分自身の中で作り始めていく。「遊び」と同時に「遊びのルール」のどちらも自己生成的であることがわかる。

もちろん、厳密なルールのもと行われる「遊び」や「ゲーム」は多く存在する。例えばチェスや将棋などでは、それぞれの駒が特定の動き方を「ルール」として定義されている。そして、最終的な勝者を決定する「ルール」も定義されている。駒のルール自体は、その駒単体が意味や職能を負うわけではなく、ある特定の「ゲーム」という環境・体系下でのみ、その特殊な位置付けを定義されることにも注目したい。このようなゲーム・ローカルな特性も、「遊び」の「ルール」の重要な要素の一つである。

ー 「ルール」と「他者化」

「遊び」ではその形式にかかわらず、遊び相手なる「他者」が必ず存在する。ここでいう「他者」とは必ずしも「者」(ひと)である必要はなく、より広義にいえば「もの(=thing)」である。そしてそれは見立てによる擬似的な「他者」を想像することであっても構わない。「他者」が如何なるものであるかというよりも、より重要であるのは、その「他者」といかなる「ルール」下において起きる呼応や共調であるかだと考えている。

したがって、「遊ぶ」の「ルール」というものは自分と遊び相手となる「他者」を見立て、その関係性を定義する手立てであると考えてもよいだろう。それはある意味対象とのかかわりを明確化させることにも近いかもしれない。たとえば、手に触れて「遊ぶ」ことに没入するがゆえに自身と「遊び相手」とそれを取り巻く「遊び」という状態がむしろぼやけてしまうだろう。似たように、「かたち遊び」にも相手にするべき「他者」が見えない状態であれば「かたち」がある方向に向かって収束して行かず、行き先を失ってしまうようになってしまう。したがって、「遊び」に「ルール」を定める必要がこの時浮き上がってくる。

ー 「他者化」

自分の手元から離れること、同時にその見立てた「他者」がある種の自律性をもちはじめることで、かたちの生成が進み始める。制作者と制作物の過度な接近は制作のマンネリ化を招いてしまう。ここでの「他者化」はあえて制作者の手元から制作物を引き離し、距離を作り出すことで両者の対話を誘発ための手立てである。

「他者」を立てる方法は様々にある。たとえば模型はその一つとしてあげられるであろう。ドイツの写真家のThomas DemandがSANAAのオフィスを訪れた時にその山のように積み上げられたスタディ模型群をみて非常に感銘を受けたそうだ。

… it was so amazingly charming to just see her playing with these objects. … I liked the idea of something that may never see the light of day becoming part of the conversation. … Where the model itself plays a role in forming the ideas. The creative process of getting somewhere, or getting nowhere.

彼が目にした模型は日の目をみることのなかった過去のスタディ模型であり、それはすでに行く先を失った、「文字通り(Literal)」白い紙の模型であった。制作の流れからはぐれ、打ち捨てられた模型がなおもThomas Demandを惹きつけたのはむしろこの山積みの模型たちが極度に疎外化されたことによって獲得した「何処へも行けない」けれども「何処へも行ける」ような、豊かな可能性であろう。

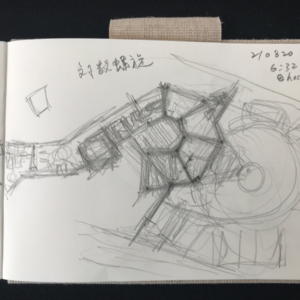

「もの」それ自体が「かたち遊び」を促す動因になる可能性もあるかもしれない。「House of Hundred Furnitures」は2年前に僕が行ったデザインプロジェクトで従来の建築計画→家具の配置というプロセスを反転させ、100個のSketchUp 3D warehouseから選定された家具・点景をランダム配置し、それらを元に壁・開口・内外の空間のデザインを決めていく「ルール」を元に「かたち遊び」を行った。(fig.01)考えはいたってシンプルであるが、「もの」それぞれの大きさ、用途などを読み取っていくと、それぞれが主張している領域の質が異なってくる。このように「もの」の「主張」をドライブさせていくことで「かたち遊び」が進んでいった。家具たちの領域・プランニングに対しての「主張」はこの「かたち遊び」特有の–つまり先述のゲーム・ローカルな「ルール」へと変容していったことがわかる。

fig.01 House of Hundred Furnitures (筆者作成)

「数字」のリズムに耳を傾けたことはあるだろうか。数年前、素数の逆数の循環節のリズム感と規則性に着目し、それを形に起こせないかと試みたことがある。a/7とb/13の循環節を用いた合成曲線からなる立体をマトリックスとして配列するとなんと綺麗に4象限に分かれる対称性が現れることがわかった。(fig.02)数字という極めて抽象的な概念であるが、深く掘り下げ、「遊び」の「ルール」を「遊び手」である「わたし」が外的に設定し、得られた出力から7と13という素数の組み合わせ特有の内的な「ルール」のようなものが発見されるという興味深いプロセスがここには起こっていた。

.png)

fig.02 7と13による形態マトリクス(筆者作成)

模型、もの、数字、他にもダイアグラムなど、「かたち遊び」の「遊び相手」に取れる「他者」は多様に存在しており、それぞれの抽象性・具体性、あるいはそれぞれとの関わり方の深度も異なる。そのどれも共通してある種の「言葉未満の形象(unarticulated figures)」のようなものを時には雄弁に、時にはひっそりと発している。それを拾い上げ、「わたし」と「他者」は同調し合い、互いに身を委ねることによって「関わり」を築く。「非-わたし」という客体の「我有化」という、西村がサルトルの言葉を引用した表現を思い出す。

ー ドライヴとオブセッション

先述の通り、「遊び」の始まりは「遊び手」が動因では必ずしもなく、「わたしの意志や企てによって狙われた目的ではない」。それは、ある種の僥倖のもと起きた偶然の産物であり、「贈物」である。

ここでは、その「僥倖」の訪れを、もう少し考えてみたい。「僥倖」の訪れを問わず、「遊び」の条件として「作り手」であり、「遊び手」である「わたし」と先述のように見立てた遊び相手としての「他者」との間では呼応しあい、語りかけに耳をすませたりすることで生じる同調の関わりを築く必要がある。その関わり方を定義するために「ルール」が要請され、同時に「ルール」は両者の「関わり」の変容によってときには書き直され、「ルール」が「ルール」をさらに形作っていく。このような自己言及的なループが車輪のように回り出し、前進していくことを、青木淳の表現を借りれば、「ドライヴ」していく、と表現しても良いだろう。その「ドライヴ」という状態への移行こそが「遊び」の始まりである。

さて、ここでさらに「オブセッション(=没入)」という情態に注目してみたい。ここで用いる「ドライヴ」という表現は「遊び手」であるあなた自身が強い主体性を元に乗りこなすことではなく、むしろ「ルール」というに駆り出され、「遊び-遊ばれ」の主客転換可能な様態そのものが自律性を持ち出すことを指している。そして、「他者」との「深い関わり」すなわち「遊び」への没入が「オーバー・ドライヴ」のような状態へと導き、制作、あるいは「かたち遊び」は一気に加速していく。(fig.03)

fig.03 「かたち遊び」のフロー

ー 「ルール」の恣意性あるいは必然性

ここで再度、「ルール」の恣意性・必然性について考えてみたい。「かたち遊び」をする時に、なぜあなたはそのような「ルール」のもと行ったのであろうか、その「ルール」は果たして必然性はあるのだろうか、などと問われること、自問することもあるかもしれない。西村清和の「遊びの現象学」にて、ゲームの「ルール」について以下の問答が記されている:

問「子供達のこしらえたこれらの規則は公正だった?」 答「ええ」

問「規則が公正だと言われるのはいつ?」 答「それでうまく行くとき」

問「それがほんとうの規則であるのはいつ?」 答「それでうまく遊べるとき」

上の問答によれば、結局のところ、「遊び」の「ルール」として成り立っているのは、それが「うまくいっている」からだけなのかもしれない。「遊び」そのものもある種の「僥倖」の賜物に過ぎず、「ルール」そのものには合目的性など存在しないのではないかと思ってしまうが、「ルール」そのものは徹底的に無根拠であり、恣意的であるとは思えない。たまたまうまく行った、恣意的に設定された「かたち遊び」の「ルール」も、そもそもは「うまく行く」ために作られた「ルール」なのであって、ある種の合目的性は当然含まれているはずである。言い換えれば、たまたまうまくいった「ルール」自体にもある必然性を帯びた内的な構造が存在していることに気づくべきである。

ただ、それは具体的にはどのような「ルール」なのであろうか、ということについては筆者自身明確な答えを持っていない。少なくとも、先述の制作においても異なる「ルール」設定を行い、試行錯誤を繰り返すことで、(あくまでも)「遊び手」である自分自身にとって「うまくいく」と考えた「ルール」を作り、そこから「かたち遊び」が加速していった。たまたま訪れる「僥倖」をただ待ちわびたとしても、その瞬間は決して訪れることはない。

ー 驚きとセレンディピティ

「かたち遊び」においてなぜ「ルール」を欲するのか、僕は「ルール」をしつらえることは一つの観測装置としての「器」を用意することと似ていると考えている。驚きやセレンディピティに紐づけられるような意外性そのものはどのように認知されるのかを考えてみると、あらかじめ自分の意図や意識を元に用意された枠組みを用意しておかねば、その後に起こるあらゆる偶然の産物を「意(の)外なもの」として測ることができない。つまりそこにはセレンディピティがなくなってしまう。「ルール」は制限をもたらすものというよりは(もちろんその側面があるおかげで「遊び」が成立しているのだが)、驚きや発見の契機を与えるものであると捉えても良いだろう。

かたち遊び自体が「ふいにとどけられるひとつの贈物」であると同時に、それによって生まれた作品も驚きと喜びに満ちた一つの贈物であるに違いない。

【参考文献】

(1) ホイジンガ[1951] 里見元一郎・訳「ホモ・ルーデンス」, 河出書房

(2) カイヨワ[1970] 多田道太郎,塚崎幹夫・訳「遊びと人間」, 講談社学術文庫

(3) 西村清和 [1989]「遊びの現象学」, 勁草書房

(4) 竹山聖[2014],「形を決定する論理」, traverse15エッセイ

(5) 青木淳 [1999]「決定ルール、あるいはそのオーバードライブ」, 『新建築』1999年7月号

(6) 「Thomas Demand and Elizabeth Diller on Refraction and Reality」, AnOther Magazine Autumn/Winter 2018