中心について‐生物と建築 |ダニエル研究室4回生 酒井良多

「どれも素晴らしいけれど、コアシステムから脱却できている作品が一つもないのが残念だった。コアのない建築の可能性についても考えてほしかった。」

研究室の前期設計スタジオ課題は、黒川紀章の中銀カプセルタワービルをリデザインするという内容だった。黒川紀章とは高度成長期からバブルにかけて活躍した建築家で、メタボリズムという建築思想運動の先鋒を担った人だ。新陳代謝の語を冠するこの運動は、急速に膨張していく人口を背景に建築や都市もまた有機的に変化、成長、交換可能なものにすべきであるという主張を軸にしている。

中銀カプセルタワービルとは1972年に竣工した集合住宅で、2棟のコアタワーにユニット化されたカプセル住居をまとわりつかせ、カプセルを交換することで建築全体が代謝していくというコンセプトによりメタボリズムを表現した。このカプセルシステムを可能にしているのがカプセルを支え、つなぎ合わせるコアの存在だ。不動の中心‐流動の周辺というのが中銀のフォームといえるだろう。しかしそのフォームは中銀のみならず、近現代のビルや住宅に見られる基本的なものだ。

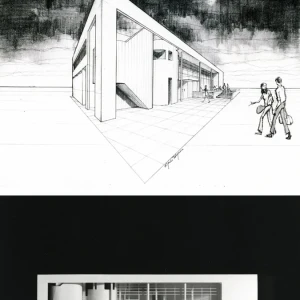

中銀平面図

中銀立面図

だからこそ教授はそのフォームを批判的に突き崩し、新しい様式をきざす作品を期待していたのだろう。講評会では明言しなかったが、わたしは設計を練る時裏テーマに自律分散型建築というものを設定し、従来の中央集権型建築に批判的なものをつくろうとしていた。つくろうとしていたがつくりきれなかったため、様々な場所で様々な人になんでエレベータが貫通してんねん等のつっこみをいただき、何ででしょうね、ハハハと笑うことしかできなかった。

それが悔しかったため、ここでコアの存在意義とコアが不在することの意義について、メタボリズムも使用した生物のアナロジーを用いて考察してみたい。

中心とは境界から最も遠い場所であり、事物が最も集まっている場所という意味でも使われ、また最も重要な場所という意味も持つ。生物の中心とはなんだろう。

細胞スケールの話をするとそれは細胞核ではないだろうか。人間やバナナやアノマロカリスといった真核生物は細胞核をもつ。細胞核とは、核膜により隔てられた内部にDNAなどを含む細胞内組織のこと。核膜には調節機能を持った孔が無数に空いており、核内外で適切に物質輸送が行われる。これは DNAの発現の制御のほか、細胞質での作業に邪魔な因子の格納に用いられる。

つまり、核=細胞のコアの役割とはこうだろう。

核の存在→細胞の区画化→DNAの格納→遺伝子の発現の制御

→邪魔な因子の格納

細胞の構成図

ファンズワース邸平面図

かなりこじつければ細胞のコアと建築のコアはアナロジーで結ばれる。

モダニズムの傑作、ファンズワース邸を思い出して欲しい。

この建築の外膜はガラスでできている。ガラスは光=視線は通すが、風や生物などの物質は通さない。外界と内界の透明な境界、選択的透過性をもった膜として機能している。

内側のもう一つの膜、コアの壁は木材でできている。不透過なこの膜は、物質のみならず視線も遮る。外膜より強い選択透過性を備えた内膜は、内側の風呂やトイレといった空間を視線から守り、私的たらしめている。また、コアはその外側に収納やキッチンといった設備のよりどころを提供している。中心にコアがあることで、ワンルーム空間はロの字型になる。片側に木壁、もう片側と正面にガラス壁という構成の細長い空間が始まりと終わりを接続された状態で続くことになる。その均質空間は、空間自体の幅の変化、ガラス壁の外の風景の移り変わり、木壁や床に設られた調度品により特徴づけられる。おそらく何も無いワンルームよりも、中心にコアのあるロの字空間の方が住居を広く感じられるのではないだろうか。

つまり、ファンズワース邸のコアの役割はこうだ。

コアの存在→ワンルーム空間の区画化→核内部に私的空間の確保

→核外部をロの字形に変質

→核外周に諸機能を提供

液体に満たされ、スケールも小さい細胞内部と違い、建築空間では重力が大きな影響力を持つ。そのため人間や家具といった因子は平面的にしか移動できない。これが、核が図として存在することで核外部の地の空間の形が変わることが重大な意味を持つ理由だろう。

細胞核を持つ真核生物は約19億年前に生まれた。その後それらは多細胞化し、5.4億年前から始まるカンブリア紀には爆発的に種類を増やす。大きな2本の触手を伸ばしたり、7つ目で長い口を持つ巨大な海老のような生物たちが泳ぎ回る太古の海で、我々脊椎動物の祖先とも言える脊索動物が生まれる。

ピカイアは脊索動物の代表例だ。体長約4cm、細長い身体の片側に一対の触手、反対側に尾ひれをもち、身体をくねらせて遊泳し堆積物を食べて生活していた。

魚とナメクジの中間のような見た目のこの生物の最大の特徴は、背中に脊索という芯があることだ。この硬い芯の周りに筋肉を纏わせることで、外骨格を持つ生物よりも機敏に動け、脱皮なしで簡単に成長でき、化け物海老に食い尽くされずに済んだ。脊索はその後進化して脊椎となり、神経管は脊髄と脳になる。

脊索は柔軟な棒状の組織で以下の役割を持つ。

脊索の存在→身体を力学的に支える→外殻が必要なくなる→柔軟な身体→高い機動力

→身体の増大の容易さ

→上部の溝に神経管を格納する

外骨格の生物と内骨格の生物の対比は、建築の変化の歴史とアナロジカルに結びつけられる。

ピカイア体構造図

シーグラム・ビルディング平面図

石や煉瓦を積んで建築を作っていた時代には外壁は構造として機能しなければならず、必然的に分厚く強固になった。壁の位置を変えたり水平に大きな開口を開けることは構造的に不可能だった。これは外骨格的な建築と見立てられる。

近代以降の建築では鉄・コンクリート・ガラスが建材として大規模に使われるようになった。材料強度が飛躍的に増大したため、より細い柱で済んだり、水平材を大きく片持ちで伸ばしたりできるようになった。結果、分厚い外壁は必ずしも必要なくなり、建築の表皮を透明にすることや、巨大なワンルーム空間、間仕切りによる自由な平面が可能になった。やわらかい表面や自由な内部が強靭な内骨格により可能になったのだ。

ここで建築の背骨、高層ビルのコアについて考えてみたい。

モダニズムの代表的なビルとして、ニースのシーグラム・ビルディングを見てみよう。外周の鉄骨柱と中心のコンクリートコアにより38枚のスラブが支えられる。外表面には構造部材は露出せず、外膜はファンズワース邸と同じくガラスになっている。その上でニースは、装飾として銅製のI型梁をガラス上に地面と垂直に取り付け、わざわざ構造を強調するような意匠を施している。コアには階段やエレベータ、配管などが通され、垂直動線と物質輸送のための空間を提供しているほか、トイレなどの水回りも格納される。

つまり、シーグラム・ビルディングのコアの役割はこうだ。

コアの存在→強度の確保→構造外壁が必要なくなる→自由な外膜(ガラス、装飾)

→垂直のヴォイド→垂直物質輸送

→ワンルーム空間の区画化→私的空間の確保

ここまでの話をまとめると、コア‐中心の存在意義は以下のようになるだろう。

コアの存在→囲まれた内部空間→隔離空間・輸送空間

→強靭な内骨格→外膜の解放

一見するとコアの存在はとても合理的で、その獲得は正統進化のように思える。しかし生物の中には脊椎を持たないままで高度な知能や運動性を発達させた種が存在する。イカやタコなどの頭足類がその例だ。

彼らの代表的な特徴は皮膚の色を変えてカモフラージュする能力だ。周囲を視覚し、識別し、全身の細胞に別個に色情報を送って擬態するというプロセスを約0.2秒で済ませるらしい。その上皮膚の突起を操って質感まで再現するものもいる。驚異的な処理能力だ。

タコとイカはさらに、体色によるコミュニケーション、同種を見分け序列化する社会認知、鏡に映った自己を自己と識別する鏡像認知能力、数ヶ月持続する長期記憶、迷路を解いたり瓶の蓋を開ける思考力を持つ。寝ている間に夢さえ見る。これらは哺乳類や鳥類と比較しても賢い部類の知能だ。

高度な知能を持っているものの、彼らの脳は脊椎動物とは大きく違う。タコのある種は5億個という

犬並みのニューロンを持つが、両目の間の中央脳に10%、視神経と直結した視葉に30%、残りの60%は八本の触手に分散している。

脊椎を持つからこそ脊椎動物は中央集権的脳を発展させられた。しかし頭足類は無脊椎により神経節が自律分散していることで、高度な情報処理と柔軟な身体の複雑な操作を並立できる。

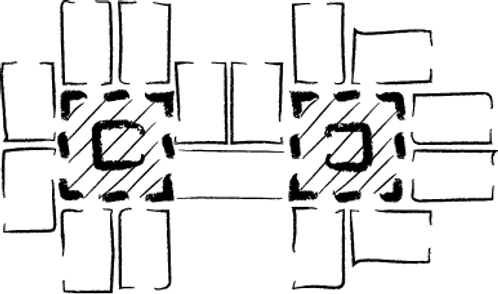

建築における非中心性の意義とはなんだろう。例としてせんだいメディアテークとKAIT工房を挙げたい。どちらも鉄骨柱、コンクリートスラブ、ガラスファサードというニースと同じ要素で建築をつくりつつも、全く別の内部空間を持っている。

前者は伊東豊雄の設計で、仙台市に建つ公共文化複合施設だ。細い鉄骨を束ねた’’チューブ’’と呼ばれる鉄骨独立シャフトがうねりながら立ち上がり、スラブを支え、中空の内部に配管やエレベータなどの機能を納める。チューブは垂直荷重を支える内骨格で、内部に諸機能を格納する点ではコア的だけれ ど、コンクリートの量塊ではなく向こうが透ける鉄骨束で、複数本林立してスラブを支える様はドミノシステムや神殿の柱のようで、揺らぐ曲線は海藻のような生物的なものを想起する。ギリシャ神殿も寺院もニースも使ったグリッドシステム、それによる均質空間が、ここでは非垂直・中空・透過性・乱雑配置のチューブにより決定的に崩されている。空間を内包する透けるチューブが全てのスラブを貫くことで、隔てられていた水平層同士に有機的なつながりが生まれる。コア・柱・吹き抜けといった別々のものがチューブという一つの要素に結実している。もはや中心‐周辺という構図はここには無い。

チューブ→曲線的形態・中空・透過・乱雑配置→非均質空間

→ヴォイドを内包・透過→フロア同士の接続

後者は石上純也の設計で、神奈川工科大学にある制作や展示のための平屋の工房だ。それぞれサイズの異なる305本の薄板状の鉄骨柱が、向きも配置もバラバラに立ち上がっている。壁は無く、柱の密度でゾーニングされている。柱は見る角度と距離によって太さが変わるので、305本の柱とそこにいる人との無数の関係性によって膨大な情報量の風景が生み出されることになる。確固たる「部屋」や「場所」はここには無い。中心どころか境界すら曖昧な、白いストライプの揺らぎのような空間は、もはや建築というより森や雨のような自然現象に近い。形が生物的というレベルではなく原理的な模倣というか、自然「現象」の模倣だ。李禹煥の作品の自然物から絵画への転換と同じような抽象度の上昇を感じる。

ここではメディアテークでは維持されていた図式性すら無い。構造と機能と意匠と環境の区別も無い。ただゆらぎだけがある。

305本の柱→角度、大きさ、配置の乱雑さ→あらゆるスケールの同時存在、常時変化→現象的空間

コアは合理性の要請によるもので、脱コアの試みは合理主義が取りこぼしてしまうものを求めたものだろう。社会は100年前に比べて豊かになったし、合理性に全てを傾けてしまうことの非人間性が見えてきた時代でもあるから、そういった面白さが社会に求められ、また受け入れられるようにもなってきたのだと思う。トートロジー的だけれど、合理主義は収束していく方向であるのに対し、脱合理主義は発散していく方向だから、どこに向かうべきかが難しい。

私的なまとめになるが、そういった難しい問題に取り組み、未だ誰も到達したことのない建築領域の境界に独りで踏み込み開拓し、新しい空間を創造していく建築家に私は崇高さを感じている。そういうあり方に対し信仰にも似た感動を覚える。建築領域の拡大こそが建築家の最も誉高き職能であると私は確信している。中心性の系譜、脱中心性の系譜、その次を考えたい。

タコ神経節図

せんだいメディアテーク平面図

KAIT工房平面図

図は全て筆者作

【参考文献】

1) 理化学研究所 開拓研究本部 今本細胞核機能研究室, 私たちの研究:

http://www2.riken.jp/celldynamics/ our_research.html

2) 森川 和子, 生物進化の歴史における共生と地球史カレンダー, 共生科学 (journal of Kyosei Studies) 第 7巻, 96-107, 2016

3) エディアカラ紀・カンブリア紀の生物, 土屋 健, 技術評論社, 2013

4) 池田 譲, 頭足類学という夢路, 化学と生物 Vol. 53, No. 9, 2015

5) 伊東豊雄・小野田泰明・小西泰孝・佐々木睦朗, 佐々木睦朗 構造デザインの射程 ──せんだいメディアテークからの20年, 10+1 WEBSITE, 2017年3月: