【田路研究室】建築論の探求と建築設計の実践

塩田のまち鳴門

修士課程二年生 沖野瞭太郎

塩田のまち鳴門

ある一つのまちがどのような成り立ちで出来たのか、知りたくなったことはないだろうか。そんな動機から私は研究テーマを模索し始めた。まちの成り立ちについては、城下町、寺内町、門前町などその土地に根付く文化が大きく関係している。そのようななかで、最終的に私が研究対象とした鳴門市も「塩業(塩田)」という特殊な文化的背景をもつまちであった。1896年の地図(図1)を見てみると、二つの道路沿いに建物が建ち並んでいる様子が確認できるが、何より特徴的なのは、その周囲に広がる広大な塩田である。現在の鳴門市中心市街地のほとんどがこの塩田埋立地の上に形成されている。これらの塩田は、1970年代の塩田による塩生産の廃止に伴い、一気に埋め立てられ、その上に市街地が形成された。埋め立てられてもなお塩田の痕跡はまちの至る所に見られ、現在の道路の形状が塩田の用水路の形状と同じといったことも少なくない。

図1:「撫養町」「板東」明治29年2万分1正式図(国土地理院)/「今昔マップ」より作成 (赤線:撫養街道、青線:黒崎に至る道路、青斜線部分:塩田

鳴門市文化会館活用案提案

増田友也が設計した鳴門市文化会館も塩田埋立地の上に建つ建物で、1982年に開館した。(図2)隣を流れる撫養川の穏やかな水面と文化会館の縦方向のルーバーが調和しており視覚的に心地良く、高さ30mのフライタワーは鳴門市のシンボルと感じられる程の存在感を放つ。この文化会館の耐震改修が必要となり、それに合わせ田路研として文化会館の今後の活用方法についての提案を鳴門市役所の方々に行った。(図3)

図2:鳴門市文化会館

図3:文化会館活用案提案資料

商店街と連携したまちづくり案提案

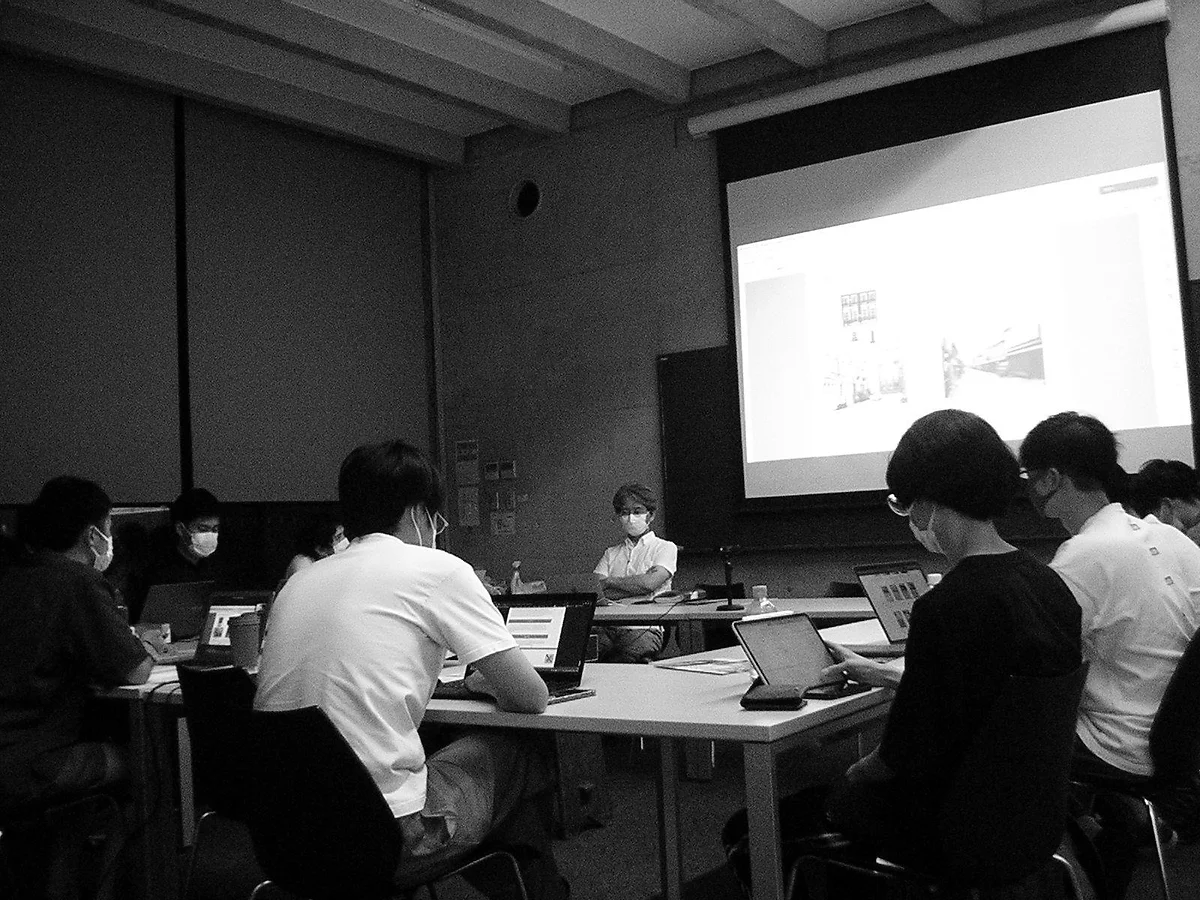

また、市役所の方々だけではなく鳴門市の中心商店街「大道銀天街」の方々と話をしつつ、商店街周辺エリアのまちづくりについても検討している。具体的には、鳴門駅の東西道路の分断と「大道銀天街」の衰退といった問題を解消するために、地域一体型の道の駅を設け、その配置により道路の分断の解消と地域活性化を目指す、という提案などを商店街の方々と話し合いつつ考え、市役所の方々へお見せしている。(図4)

図4:大道銀天街の方々との打ち合わせの様子

研究と提案

これらのようなまちづくりの提案を行いつつ、私個人としては、塩田地帯から発展した鳴門というまちの様子を道路網の観点から検討する研究を行っている。研究と実際のまちづくりの提案というものは、直接的には結びつかないといった側面もあるが、一つの実際に動いているまちを研究するにあたって、何か少しでも実際のまちづくりと結びつくことのできる研究としたいと考えている。